Schreiben über Film (1) „Vil, má“ und „Soleil Ô“

Vil, má porträtiert die Königin der brasilianischen SM-Literatur und offenbart ein Leben, das die Normen seiner Zeit überschreitet. Soleil Ô von 1967 über Alltagsrassismus in Frankreich fordert zu einem Abgleich mit der Gegenwart heraus. (Stiftung Universität Hildesheim)

Entwurzelter Baum, müder Mann

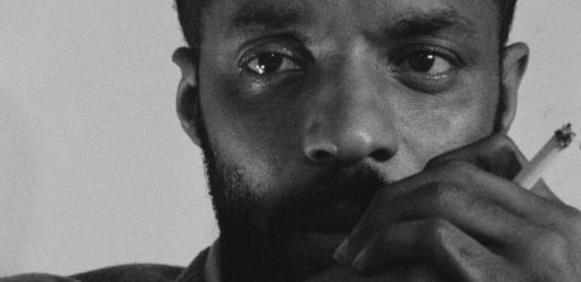

Gegen einen umgestürzten Baum gelehnt ruht ein Mann. Entwurzelt wie der Baum, inmitten eines französischen Waldes, sitzt er da und wird zum Symbol für eine historische Erschöpfung. Historisch, weil der Rassismus, dem er ausgesetzt ist, schon immer dagewesen zu sein scheint. Gleichzeitig jedoch schmerzhaft aktuell, auch über 50 Jahre nach dem Erscheinen von Med Hondos Experimentalfilm Soleil Ô.

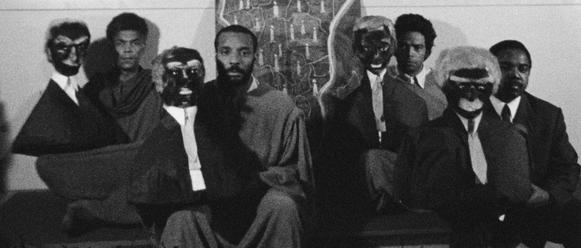

Hondo, 1936 in Mauretanien geboren, verarbeitet in diesem Erstlingswerk 1967 seine Erfahrungen als Migrant in Frankreich, wo er trotz seiner Qualifikationen lange Zeit keine Arbeit fand. In Soleil Ô greift er die strukturelle Benachteiligung als Handlungsstrang auf und fasst sie in einen politischen Rahmen ein: Bereits in den ersten, bühnenhaft inszenierten Szenen werden die Unterdrückungsmechanismen der Kolonialmächte aufgeschlüsselt. Eine Gruppe Männer, Stellvertreter unterschiedlicher Regionen Afrikas, wird getauft. Ihre Kreuze verwandeln sich bald in Schwerter, erzwungene Gewalt in Geld. Religion, Krieg und Kapital werden als die wirkmächtigsten Werkzeuge des Kolonialismus identifiziert.

Der Blickwinkel wird verändert, statt des kollektiven Leids wird nun ein Einzelschicksal erzählt: Ein junger Mann betritt die Straßen von Paris, voll Zuversicht und vorauseilender Zuneigung für das vermeintlich gelobte Land. Ein Land, das ihn mit seinem strukturell maskierten und offen zur Schau gestellten Rassismus schnell von sich stoßen wird. Diesen schmerzhaften Prozess zeichnet Hondo in essayistischem Stil nach. Nähe und Distanz, Alltag und Wahnsinn scheinen stets nur eine Handbreit voneinander entfernt. Gaffende Passant*innen werden mit Tierlauten unterlegt, Interviewsituationen pseudodokumentarisch fingiert, weiße Privilegien in ihrer Absurdität ausgestellt. Die unter Mitwirkung des Regisseurs restaurierte Fassung des Films, die nun auf der Berlinale zu sehen ist, verhilft diesen Bildern zu neuer Schärfe.

Die Rassismen, die Soleil Ô vor einem halben Jahrhundert identifizierte, scheinen derweil nicht verblasst, sondern professionalisiert und beschleunigt worden zu sein. Klassifizierungen von Migrant*innen nach kapitalistischen Standards beherrschen weiterhin den politischen Diskurs über Migration, Theorien vom „großen Bevölkerungsaustausch“ („grand remplacement“) schwappen über Blogs in mehr und mehr Köpfe. Med Hondos filmische Bestandsaufnahme erscheint daher als Appell an das weiße Publikum, eigene Privilegien zu hinterfragen. Als der gejagte Protagonist sich schließlich an brennenden Bildern antirassistischer Ikonen vorbeischleppt, scheinen diese dem Publikum zuzurufen: Wir brennen aus. Es bleibt der entwurzelte Baum, ein müder Mann – aber auch ein Publikum, in dem vielleicht eine neue Solidarität keimt.

Anna Kondring

Ein Leben von schleierhafter Dualität

Drei Einstellungen, 86 Minuten. Eine Frau sitzt vor der Kamera. Sie ist alt, sie könnte die eigene Oma sein, und sie erzählt von Sadomaso.

Gustavo Vinagres Dokumentarfilm Vil, má zeichnet das Porträt einer faszinierenden Frau, die sich als Wilma, die „Königin“ der brasilianischen SM-Literatur, vorstellt und ihre Lebensgeschichte erzählt: von ihrer Kindheit, ihren ersten sexuellen Erfahrungen und ihrer Neugier auf die Erotik des Sadomasochismus. So offenbart der Film ein Leben, das die Normen seiner Zeit überschreitet – und von einer zunächst schleierhaften Dualität geprägt ist.

Vinagres Film ist mit denkbar simplen Mitteln gemacht: Eine frontale Einstellung, eine links und eine rechts von Wilma. Der Ton, klar: Es sind die Stimmen der Personen im Raum zu hören, Regen und Donner von außerhalb, vereinzelt Musikeinsätze, nicht mehr und nicht weniger. So einfach die Gestaltung, so effektiv ist sie, denn letztlich ist das Geheimnis zum Einfangen von Wilmas Lebensgeschichte ihre Persönlichkeit, und dies macht der Film auf charmante Weise. Fotoaufnahmen der sadomasochistischen Praktiken aus ihrer Vergangenheit und Cover von Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen ergänzen die Gesprächssituation. Das Abgebildete sieht schmerzhaft aus, und man würde am liebsten wegsehen, doch durch Wilmas Erläuterungen und Anekdoten bleibt der Blick zur Leinwand gerichtet und gewährt Einblick in sadomasochistische Fantasien. Bis auf diese wenigen Einblendungen verweilt der Film jedoch im selben Raum. Das Ergebnis ist ein starkes Gefühl von Intimität, doch dieser Rahmen schränkt die filmische Umsetzung auch stark ein. Wenn dem Film eines vorzuwerfen ist, dann dass er auch mit geschlossenen Augen funktionieren würde. Als Hörspiel, als Podcast, nein, nicht als Transkript, denn da würden Wilmas Lachen und ihre spielerische Betonung verloren gehen. Eigentlich braucht dieser Film das Bild nicht, denn es illustriert nur, erzählt wenig und wirft somit die Frage auf, ob das rein mündliche Erzählen einer fantastischen Geschichte auch einen fantastischen Film ergeben kann. Wohl eher nicht, denn aus der limitierten filmischen Form ergeben sich leider einige Längen – vielleicht hätte das Format der einstündigen Fernsehdokumentation dem Werk besser gestanden als der Spielfilm.

Dennoch ist Vil, má von Gustavo Vinagres keineswegs langweilig – das wird durch Wilmas Witz, ihre Persönlichkeit, aber vor allem auch ihre Ehrlichkeit verhindert. Letztlich ist Vil, má zwar ein Film mit Längen und Macken, doch er hat etwas bei Weitem Wichtigeres: Herz.

Victor Gütay

„Sie wollen unsere Arbeitskraft, aber wir sollen unter der Erde leben“

„Bin ich hier nicht im Land der Freiheit?“, fragt der junge Schwarze Mann nach seiner Ankunft in Paris. Die Zeitung mit sorgfältig markierten Stellenangeboten unter dem Arm, wandert er von Tür zu Tür, nur um unter abwertenden Blicken zurückgewiesen zu werden. „Ist die Stelle schon besetzt?“ „Nein.“ Kann er sie bekommen? „Nein.“ Und „Nein“, anscheinend ist Frankreich nicht das Land der Freiheit.

Med Hondos Soleil Ô läuft auf der diesjährigen Berlinale in einer Retrospektive zum 50-jährigen Jubiläum der Sektion Forum. Das Ziel dabei: Filme aus den Anfangsjahren der Sektion in Beziehung zur heutigen Zeit zu setzen.

Einfach zu entschlüsseln ist Soleil Ô jedoch nicht. Der Film bricht mit konventionellen Sehgewohnheiten und entscheidet sich stattdessen für eine collagenhafte Erzählung. Als progressiv fällt dabei die Kameraführung auf, die durch extreme Zooms auf Gegenstände oder plötzliche Close-ups auf die Augen in ihrer scheinbaren Willkür zum fragmentarischen Charakter der Montage beiträgt.

Symbolisch-überzeichnete Darstellungen kolonialistischer Unterdrückung eröffnen den Film: Schwarze Männer werden getauft und erhalten traditionell französische Namen, heißen nun Martin, Victor, Bernard und ziehen mit dem Kreuz über der Schulter, das umgedreht auch als Schwert dient, in den Kampf.

Mit dem arbeitssuchenden Mann in Paris gibt der Film kurz das Versprechen, eine stringente Geschichte zu beginnen. Sie wird aber immer wieder durchkreuzt von zusammenhanglosen Episoden. Oder nur scheinbar zusammenhanglos, weil sie doch alle durch ein Motiv vernetzt sind: den Rassismus, dem die Protagonisten strukturell und persönlich ausgesetzt sind.

Ein Geschäftsmann erklärt im Kamingespräch die Strategien, mit denen er sich afrikanischer Arbeitskraft bedient. Der Protagonist fasst dessen Doppelmoral zusammen: „Sie wollen also unsere Arbeitskraft, aber am besten sollen wir unter der Erde leben.“ Eine junge Frau erschrickt vor dem nicht-weißen Kind ihrer Freundin, nur um im nächsten Augenblick aus rassistischer sexueller Neugier eine Beziehung mit dem Protagonisten einzugehen.

Wie in einem Brief an seine Unterdrücker*innen wendet sich der Protagonist in einigen Passagen direkt an ein „Ihr“, adressiert Ungleichheit und Rassismus. Die Protagonist*innen erhalten keine Namen, sie stehen symbolisch für Unterdrücker*innen und Unterdrückte, Mitläufer*innen und Kritiker*innen, zeichnen ein Bild der Situation.

Soleil Ô kann somit als Zeitzeugnis gesellschaftlicher Zustände, oder Rückstände, gesehen werden. Im Hinblick auf das 50-jährige Jubiläum des Forums ist es sicherlich eine fruchtbare Idee, die heutige Zeit fortlaufend mit Filmen wie Soleil Ô abzugleichen.

Johanna Brodmann

Diese Texte entstanden im Rahmen des Seminars „Schreiben über Film auf der Berlinale“ der Stiftung Universität Hildesheim.

Kommentare zu „Schreiben über Film (1) „Vil, má“ und „Soleil Ô““

Es gibt bisher noch keine Kommentare.