Schnaps statt Schein – Überlegungen zum Kino Herbert Achternbuschs

Die Filme von Herbert Achternbusch folgen rätselhaften Gesetzen, und doch liegt in ihnen alles offen zutage. Zwischen Formwillen und Nonsens kommt ein ästhetischer Widerstand zum Vorschein, der tradierten filmischen Mustern den Kampf ansagt. Eine Spurensuche.

"Nehmen wir an, die Wirklichkeit ist eine Kartoffel. Diese Kartoffel lässt sich für den Speisentisch mannigfaltig verkleinern und zubereiten. (...) In der Filmkunst sehen wir meistens von der großen Kartoffel Wirklichkeit die verkleinerte Kartoffel Film. Das interessiert mich nicht, weil es mir nicht schmeckt, das Rohe nicht und das Verkleinerte nicht. Mein Urgroßvater im Bayerischen Wald meinte, man sollte aus der Kartoffel machen, was man ihr nicht ansieht, und brannte Schnaps. Dieser Kartoffelschnaps war so scharf, dass er nur als Medizin zu gebrauchen war: zum Einreiben. Ich habe versucht mit unserer Wirklichkeit und ihren Problemen ähnlich vorzugehen.“(i) (Herbert Achternbusch)

Herbert Achternbuschs Filme versperren sich radikal dem, was man bezogen auf das Kino gemeinhin als authentisch, veristisch oder wirklichkeitsbezogen zu betiteln pflegt. Kein „Als-ob“, sondern eher ein „Und-dennoch“; mehr rauschhafte Zustände als Ausschnitte dessen, was ohnehin in unserem Alltag und Bewusstsein herumgeistert. Sie sind ungeordnet, sprunghaft und direkt zugleich; mal aufbrausend, ja wütend, mal romantisch und pathosgeladen, stets sehnsüchtig suchend, ohne Umschweife – und sie machen es dem Zuschauer damit nicht leicht. Dabei liegen die Dinge im Grunde offen zutage: Zwischentöne und differenzierte Psychologien sind nicht Achternbuschs Fall, Sprache ist allgegenwärtig, Leiden und Freuden kommen zentriert ins Bild, naive Symbole werden nicht gescheut – und dennoch geht ihr Betrachten nicht selten mit einer Anstrengung einher, mit ungläubigem Staunen und letztlich mit dem Eingeständnis, dass hier mit den üblichen Kategorien und Erfahrungswerten des narrativen Films kein richtiges Weiterkommen möglich ist. Es handelt sich um erzählerische Gebilde (es geht nie darum, eine Story als solche abzulehnen wie etwa in klassischen Avantgardefilm-Strömungen) mit ihren eigenen, letztlich nicht zu enträtselnden Gesetzen.

Gegen das homogene Ganze

Wenn über das filmische Gesamtwerk oder einen der knapp dreißig Filmtitel gesprochen oder geschrieben wird, dominiert zumeist die inhaltliche Betrachtung, etwa die Würdigung der entrückten Motivwelt und ihrer eigenwilligen Figuren, die einer Art kindlichen Privatmythologie und einem verzweifelten Wiederholungszwang zu folgen scheinen: die Tristesse des bayerischen Wirtshaus-Alltags, die Polizisten-Trottelfiguren, gesellschaftliche Outlaws und weibliche Sehnsuchtsfiguren, exotische Traum- und Alptraumlandschaften, um nur einige Elemente zu nennen. Weniger intensiv wird sich hingegen, so habe ich den Eindruck, mit der spezifischen Form und Erzählweise auseinandergesetzt. Ich möchte den Versuch unternehmen, hier anzusetzen und einige Gedanken und Beobachtungen zusammenzutragen, ohne den Anspruch zu erheben, eine systematische Analyse zu leisten. Aber vielleicht kommt dieser fragmentarische Ansatz Achternbuschs Filmkosmos sogar ein Stück weit entgegen. Das homogene, geschlossene Werkganze ist seine Sache jedenfalls nicht.

Es scheint mir, dass sich im auf den ersten Blick eigenbrötlerischen Formungswillen („dilettantisch“ ist eine immer wieder auftauchende Zuschreibung) und mitunter Nonsensehaften der Filmerzählungen ein ästhetischer Widerstand formiert, der gegen die tradierten Weisen antritt, wie Welt im Film ihre Entsprechung findet. Zugleich visieren diese Filme in einem allgemeineren Sinne die künstlerische Aufhebung der gesellschaftlich dominierenden Repräsentationsformen an, das Anschmiegen ans Bestehende wird zur Zielscheibe. In Achternbuschs erstem Roman, der assoziativ-eruptiven, autobiografisch geprägten Alexanderschlacht (im Suhrkamp-Verlag 1971 erschienen, noch bevor sein filmisches Schaffen begann) heißt es vom Ich-Erzähler: „Wer eine spezielle literarische Form pflegt, mag er auch noch so ideologische Fassadenpflege betreiben, dient dem politischen System. Jeder Roman ist eine totale Institution, das heißt, ist ein Aufenthaltsort, an dem eine größere Anzahl von Personen von der Gesellschaft abgeschnitten miteinander ein geschlossenes, formal verwaltetes Leben führt.“(ii)

Widerständige Erfahrungsvermittler

Das systematische und verwaltete, harmonisierte und regelhafte Denken ist folgerichtig stets Achternbuschs Feind geblieben, sei es im Film, der Malerei oder der Literatur. So liest man im späteren (Nicht-)Roman Die Stunde des Todes, dass er vom Kino nicht ein Denken, sondern ein Sehen einfordert, dass es ihm darum geht, ein Rechtsempfinden wiederherzustellen.(iii) Das bedeutet nicht, dass seine Filme antiintellektuell wären, keinen Denkprozess anstoßen würden. Tatsächlich artikulieren sie aber keinen schlüssig gefassten Entwurf der Welt, sie sind keine Erkenntnismittel, sondern widerständige Erfahrungsvermittler, denen es vielmehr darum geht, den menschlichen Gedanken- und Gefühlswelten mit ihren Sehnsüchten und Abgründen Bilder zu geben, ohne konkrete Bestimmung. Der noch nicht aufgezehrte Mensch, derjenige, der sich mit seinem gegenwärtigen Leben partout nicht abfinden will, steht dabei im Mittelpunkt, egal wie edel oder niedrig seine Motivationen auch sein mögen.

Konsequenterweise gibt es in seinen Filmen kaum je Sequenzen, die diesen Menschen nicht ins Zentrum der Bildkomposition rücken. Diese Bilderwelt steht dabei auf eigenartige Weise für sich selbst. Sie zeige unmissverständlich ihre Ideen her, meinte Frieda Grafe. Sie anzusehen, bedürfe keiner Bildung, denn Traumbilder zu rationalisieren, bringe nichts.(iv) Dem entsprechend ist die Montage zumeist additiv eingesetzt. Vermeintlich rudimentär und simpel, schafft sie eine Vaudeville-hafte Und-dann-und-dann-Struktur – unmöglich vorauszuahnen, wohin sie uns als nächstes verschlägt; vielleicht ins Wirtshaus, vielleicht aber auch nach Italien oder Grönland. Dies ist, neben der Präzision der häufig beklemmend wirkenden Kadrage(v), der Grund, weshalb sich hier nichts Theatrales ausmachen lässt, mögen Sprache und Gesten noch so stilisiert sein. Diese Erzählungen leben von ihrem spezifischen Raum-Zeit-Kontinuum, das ihnen nur die Filmform (mit ihrem Potenzial zur traumähnlichen Assoziation und abrupten Verknüpfung) verleihen kann.

Folgen von Bild-Ideen also, denen man sich hingeben und aussetzen muss, die querliegen, mehr Dissonanz schaffen als aufklären. Demnach darf das besagte „Rechtsempfinden“ auch nicht umgangssprachlich verstanden, nicht mit Moral oder politischem Aktivismus verwechselt werden. Denn liest man verknappte Inhaltsangaben seiner Filme (in seinem Fall ein besonders problematisches Unterfangen), könnte man meinen, sie seien primär von Tagespolitik und Gesellschaftskritik durchzogen. Tschernobyl, Aids-Krise, Holocaust, repressive Staatsdiener und Kirchenvertreter … Alles dies ist vorhanden, doch hat Achternbusch ebenso wenig im klassischen Sinne ein Filmgenre bedient wie „Problemfilme“ gemacht – das ergibt sich schon aus der Grundskepsis gegenüber jedem systematisch-regelhaften Zugang. Keines dieser Themen trägt einen der Filme von A nach B, sie sind stets ein Strudel fantasieträchtiger Umdichtung. Natürlich ist der passionierte Filmgucker Achternbusch nicht frei von Vorbildern. An Yasujirō Ozus Kino, mit dem er das stoische Wieder-und-wieder-Erzählen bestimmter Typen und Konstellationen über das Œuvre hinweg teilt, hebt er etwa bewundernd hervor, dass dieser „das Gängige, das Kino der gezielten Grimassen, der Bedeutsamkeiten und Verdummung“ zerstört habe.(vi) Doch hat er sich nie an einem Vorbild abgearbeitet, wie dies Rainer Werner Fassbinder mit Douglas Sirk tat. So banal es klingen mag, seine Filme folgen ausschließlich dem Achternbusch-Genre – sind ohne ihren individuellen Schöpfer nicht zu denken. Doch sind sie nicht bloß subjektivistisch oder selbstreferenziell, sondern nehmen stets das Außerfilmische in die Pflicht.

Ein Krampf im Alltäglichen

Die Wirklichkeit muss, folgt man der Metaphorik des vorangestellten Zitats, in etwas Scharfes, Ätzendes, schwer Bekömmliches verwandelt werden, damit sich von ihr eine Vorstellung machen lässt, die das Andersartige statt des Immergleichen beinhaltet: Kein illusionistisches Fenster, sondern ein Brennglas ist das adäquate Instrumentarium; Bigger than Life. Dieses ästhetische Unähnlichmachen, in dem letztlich die Möglichkeit aufscheint, ein gesteigertes Bild der Wirklichkeit samt ihrer verschüttgegangenen Gefühlswelten heraufbeschwören zu können, hatte schon den avantgardistischen Schriftsteller und Theoretiker Viktor Schklowskij (1893-1984) umgetrieben: „Als Ziel der Kunst erweist sich, das Empfinden eines Dings zu vermitteln, als ein Sehen und nicht als ein Wiedererkennen; als ein Kunstgriff der Kunst erweist sich der Kunstgriff der Verfremdung.“(vii) Bei Achternbusch ist die Wirklichkeit ver-rückt. Seinem bayerischen Erfahrungskosmos werden querstrebende Kunstgriffe zugeführt, die ihn neu bestimmen, also auch dem alltäglichen Vollzug fremdmachen. So beobachtet Achternbusch in Andi Niessners gleichnamigem Dokumentarfilm von 2008: „Wenn man bayerische Sätze ins Hochdeutsche übersetzt, dann klingen sie viel gefährlicher.“ So wird aus der flapsigen bayerischen Mundart, aus dem einfach so Dahergesagten, ein schriftsprachliches Postulat, dem man forsche Direktheit und ein widerständiges Potenzial beimisst: „In Bayern mag ich nicht einmal gestorben sein“, so die erste Verlautbarung des Dichter-Alter-Ego Herbert in Servus Bayern (1978). Nicht die abbildhafte Verdopplung des Dialekt-Satzes, nicht Film als Surrogat für Wirklichkeit, interessiert Achternbusch, sondern wie im künstlerischen Übersetzungsprozess etwas entsteht, das wie ein „Krampf“(viii) in die betäubte Alltäglichkeit hineinragt. Dementsprechend sagt sein Laienensemble die Texte mehr auf als sie zu spielen. Achternbusch selbst spielt mit dem üblichen Zuordnungssystem von Realität und Filmrealität, bringt eine quasi dokumentarisch-ethnografische Ebene mit Künstlichkeit zusammen, private und verinnerlichte Passagen mit Abstraktion, Alltäglichkeit mit verfremdender Form, sodass ein eigenartiges Gefühl des sowohl Vertrauten wie traumhaft Verschobenen entsteht.

Gespenstische Welten

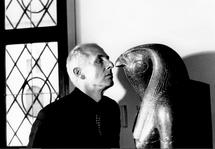

Das Gespenst (1982), Achternbuschs bekanntester und durch seine kulturpolitischen Folgeerscheinungen überschatteter Film, scheint mir für die Frage nach der spezifischen Form des Gesamtwerks etwas trügerisch zu sein. Von allen mir bekannten Achternbusch-Filmen lässt er sich vielleicht noch am schlüssigsten an die Tradition des europäischen Autorenfilms der Nachkriegszeit angliedern.(ix) Die Eleganz und bewusste Schönheit der Schwarzweißfotografie, die klar narrativ aufgeschlüsselte Episodenstruktur und der vordergründige Liebeskonflikt, also die Art und Weise, wie hier erzählt und bebildert wird, ist für die Betrachterin vergleichsweise zugänglich (natürlich gibt es auch hier „Störelemente“, wie die sich quälend in die Länge ziehende, statisch aufgebaute Szene, in der zwei Polizisten vergebens versuchen, in Schnapsgläser zu scheißen, oder aber eine semi-dokumentarische Sequenz auf dem Christkindl-Markt mit zum Teil nicht eingeweihten Statisten).

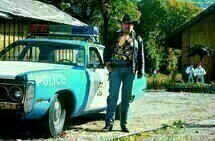

Schwieriger macht es einem da schon sein anderer „kanonisierter“ Film, Bierkampf (1977). In dieser vierten Regiearbeit durchdringen sich dokumentarische und artifizielle Elemente in radikaler Weise (was sich dann auch in der eben erwähnten Marktszene im Gespenst oder in der klamaukigen Inszenierung der tatsächlichen Angestellten des Münchner Kaufhauses Ludwig Beck in Mix Wix (1989) wiederfindet). Der (bier-)kämpferische Herbert begibt sich in ein gleichermaßen bedrückend wirklichkeitsgesättigtes wie hermetisches Bayern-Setting: das Bierzelt des Oktoberfests. Mit einer entwendeten Polizistenuniform ausgestattet – das Einnehmen von Rollen, in denen sich Herbert oder ein anderes Alter Ego immer wieder zu bewähren haben, erinnert an die waghalsigen und dabei mit ordentlich Negativität ausgestatteten Szenerien Buster Keatons –, stiftet er Chaos, also das, was ein Staatsdiener eigentlich zu verhindern hat. Die Bierseligen sind vom Spielfilmgeschehen überrumpelt, ja zetteln sogar vor laufender Kamera mit dem Polizisten eine Schlägerei an. Hier ragt die Wirklichkeit direkt in die Fiktion hinein und umgekehrt, die Kamera gibt sich ganz dem Geschehen hin. Doch dann gibt es wiederum Szenen, die so unumwunden gebaut und stilisiert wirken, dass sie geradezu beklemmen. Spontanität und präzise Formung gehen eine unentwirrbare Verbindung ein, sagen der stilistisch schlüssigen Wirklichkeitsentsprechung den Kampf an.

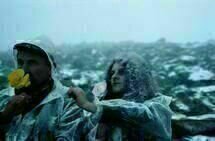

Auf die Spitze getrieben ist diese Disharmonie wohl in Die Föhnforscher (1985) und Punch Drunk (1987), zwei Filme, die in der für Achternbusch ökonomisch äußerst schwierigen Phase der späteren 1980er-Jahre entstanden sind – teilweise drehte er, wie auch bei Heilt Hitler! (1986), auf Super-8, das er für die Kinoauswertung auf 35mm-Material aufblasen ließ; eine grobkörnige Verfremdung bis ins Material hinein. Beide genannten Filme führen uns unstete, brüchige Narrationen, abrupte Sujet- und Stimmungswechsel, Zusammenführungen von Unvereinbarem und selbstreferenzielle Momente vor. In Punch Drunk schlägt Achternbuschs Staatssekretär-Figur dafür sogar durch die vierte Wand, erbittet Schnaps und Zigaretten von der Regie. Einmal heißt es, die linke Gehirnhälfte sei für die Ordnungsliebe, die Rechte für die Fantasie zuständig – es ist klar, welche von beiden Achternbusch besonders angestrengt haben möchte. Auch hier wieder Innerlichkeit gepaart mit Gesellschaftspolitischem: In einem eigenartigen Monolog, der über stumme Bilder gelegt wird, breitet uns der besagte Staatsdiener sein Leiden unter den Behörden (man denkt an Kafkas Schloss) wie auch sein Triebleben aus; später liegt seine Ehe darnieder, da ihr nichts Rätselhaftes und Unergründliches mehr anhaftet; der Epilog des Films zeigt uns eine karge Landschaft, die wie eine postatomare Vision anmutet. Am Ende bleiben nur lose, verstörend-betörende Eindrücke, kein Gehalt im eigentlichen Sinne zurück. Fiebertraumhafte, bildgestalterisch eklektische Reflexe eines Achtziger-Jahre-Bayerns.

So auch bei den Föhnforschern, der allein durch seine Länge von knapp zweieinhalb Stunden eine tour de force ist. Denn der Film folgt keiner handlungsbasierten Logik mehr, sondern ist anti-klassische Überspannung und -forderung. Ein unsystematisches Monstrum, das von nicht passenden Badehosen (ein durchgängiger, artifiziell durchgeformter Sketch, der bis zur Entnervung durchexerziert wird) wie von der Judenvernichtung und der drohenden atomaren Katastrophe „handelt“. Auch hier eignet sich Achternbusch wieder Wirklichkeitsmaterial an: Aus dokumentarisch festgehaltenen, schnöden Ammersee-Touri-Dampfern werden über die Off-Stimme Krankenboote mit radioaktiv Verseuchten auf dem „Jammersee“, der die Asche der ermordeten Juden aufgenommen hat. Gerade das Inkommensurable – mancher würde sagen: Geschmacklose – dieser Themencollage und Wirklichkeitsumdichtung enthält eine Absage an die Möglichkeit der filmischen Darstellung (dem Wiedererkennen) größter Gräueltaten; sie können nur fantastisch verschoben wirken und dabei der Filmdramaturgie entsagen.

Antonin Artaud (1896-1948), den Achternbusch schätzt, hatte nach seinem kurzen Ausflug in die Filmwelt im Angesicht ihrer bloß unterhaltsam-erzählenden Ausrichtung Anfang der 1930er-Jahre folgende düstere Bilanz gezogen: „Das Kino gleicht jenen schreckenerregenden Masken der alten indianischen Hexer, die durch Zeit und Abnutzung allmählich jeglicher Wirkung beraubt wurden und von den Hexern selbst nur noch für würdig erachtet werden, in den Vitrinen eines Museums vorzukommen.“(x) Sich etwas von dieser indianischen Hexerei zurückzuholen, dem Innerfilmischen etwas widerspenstig Gespenstisches zu verleihen, ist Achternbuschs Metier.

[Der Text ist zuerst im Katalog der Herbert-Achternbusch-Werkschau des Leipziger Luru Kinos erschienen]

(i) Herbert Achternbusch: Wanderkrebs. Frankfurt a.M. 1984, S. 5.

(ii) Herbert Achternbusch: Die Alexanderschlacht. Frankfurt a.M. 1971, S. 37.

(iii) Herbert Achternbusch: Die Stunde des Todes. Frankfurt a.M. 1975, S. 12.

(iv) Frieda Grafe: Der angeschaute Mensch. Herbert Achternbusch in Büchern und Filmen. In: Süddeutsche Zeitung 17./18.4. 1982.

(v) Gewissermaßen die Negation dessen, was André Bazin einmal zur Bildbegrenzung schrieb: „Die Leinwand ist nicht ein Rahmen wie der des Bildes, sondern ein Versteck (cache), das immer nur einen Teil des Geschehens erkennen lässt.“ Achternbuschs Bilder lassen das Außen kaum zu, suggerieren nicht, Verkleinerungen des großen Ganzen zu sein. Und doch ist dies keine Weltflucht: „Das schwarze Feld um die Leinwand im Kino gleicht jenen berühmten Pausen beim stockenden Sprechen, wovon Kleist sagt, in ihnen würde das Denken verfertigt.“ (Hartmut Bitomsky)

(vi) Herbert Achternbusch: Das Mumienherz. In: Land in Sicht. Roman. Frankfurt a.M. 1977, S. 70.

(vii) Zitiert nach: Alexander Schmidt: Viktor Schklowskij. Eine Montage aus Leben und Werk. In: Alfred Paffenholz: Spurensicherung. Kunsttheoretische Nachforschungen über Max Raphael, Raoul Hausmann, Sergeij Eisenstein, Viktor Schklowskij. Hamburg 1988, S. 120.

(viii) Interview Herbert Achternbusch mit Hans Günther Pflaum. In: Peter W. Jansen/Wolfram Schütte (Hg.): Herbert Achternbusch. Reihe zum Film 32. München/Wien 1984, S. 94.

(ix) Luis Buñuels Viridiana (1961) wird, auch thematisch bezogen, häufiger genannt.

(x) Antonin Artaud: Über die Tendenzen des Films. In: Bernd Mattheus (Hg.): Antonin Artaud. Texte zum Film. Berlin 2012, S. 210.

Kommentare zu „Schnaps statt Schein – Überlegungen zum Kino Herbert Achternbuschs“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.