Michael Pollklesener und der lange Atem des Amateurfilms

Kamera an – und los! So einfach ist Kino nicht? Im Amateurfilm unter Umständen schon. Michael Pollkleseners Werk, das derzeit dank Heimkinoveröffentlichungen einen dritten Frühling erlebt, zeigt, was für Wunderbarkeiten einem engagierten Do-It-Yourself-Ethos entspringen können.

Amateurfilmer hatten und haben in Ermangelung finanzieller Ressourcen keine andere Wahl, als das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen abzubilden. Die Leidenschaft zum Film weckt die Aufbruchstimmung, wo sie nur kann, dagegen ist der Regisseur in spe schier machtlos. Im besten Fall ermutigt ihn das überhaupt erst, den Alltag zu durchbrechen, eine abgefahrene Schöpfung an Bewegtbildern mit dem heraufzubeschwören, was ihm gerade zur Verfügung steht. Hat man sich erst einmal einen Camcorder unter den Nagel gerissen – ob nun zu Weihnachten geschenkt oder von Verwandten ausgeliehen bekommen –, wird das eigene Umfeld noch mehr zur Spielwiese als je zuvor. Die Trennlinie zwischen privaten Familien- oder Urlaubsaufnahmen und Independent-Kino verschwimmt zusehends unter diesen Ambitionen.

Neues aus der Puppenkiste

Dass die per „Record“-Knopf gesegneten Freunde & Angehörige dabei allesamt mitziehen, lässt sich nicht garantieren. Begrüßt wird diese Art der Teilnahme am Miteinander dann doch öfter, als es Elternhaus, Schule, etc. von sich aus zugeben wollen – vor allem bei Teens, die sonst ein Dasein als Außenseiter fristen. Besonders hier in Deutschland, ganz gleich ob im Westen oder Osten, dulden jene Instanzen die Filmerei zunächst als Spiel; also nichts, woraus aus Versehen noch eine Berufung zur brotlosen Kunst entwachsen soll. Doch ehe man sich versieht, hat der Nachwuchs mit seinem Zombie-Epos alle Wohnungswände eingesaut, Werkzeugkästen ausgeräumt, Klamotten zerrissen und obendrein gegen zig Copyright-Gesetze verstoßen. Mag der Ärger noch so groß ausfallen, bleibt der versteckte Stolz daran nichtsdestotrotz stets spürbar. Ein Macher gilt nach wie vor als Macher. Der Autor dieser Zeilen spricht aus Erfahrung und empfiehlt jedem Heranwachsenden, dies Prozedere nachzuäffen, falls die jugendliche Naivität in diesen Tagen noch solche Wurzeln schlagen sollte.

Die 90er Jahre und damit die Hochzeit des teutonischen Amateurfilms sind zugegebenermaßen Geschichte. Allerlei Probleme der Materialbeschaffung wurden seither per Handy neutralisiert und narrative Erzählmuster à anderthalb Stunden stellen für viele kaum noch eine Option binnen immer knapperer Aufmerksamkeitsspannen dar. Nichts unterstreicht diesen Wandel so exemplarisch wie das Lebenswerk Michael Pollkleseners. Der damals noch in Kreuzberg weilende Videofilmer war auf einmal da, eine kleine Underground-Sensation im Kreise bundesweit verstreuter Horrorfreunde und „Splatting-Image“-Leser, daraufhin viele Jahre lang wie vom Erdboden verschluckt und erst kürzlich wieder von alten Fans und seiner Familie aus der Reserve gelockt, um Neues aus der Puppenkiste vorzuspielen. Pollkleseners Geschichte ist eine, die sich anfangs nur aufgrund von reiner Mundpropaganda und allerlei Genre-Geschmäcker bedienender Videotheken wie dem bis heute aktiven Berliner „Videodrom“ ergeben konnte.

Mehr als nur reines Gorebauerntum

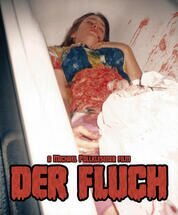

Schließlich stand der Mann am Beginn einer Entwicklung, die das Hobby vom daheim gezüchteten Horrorfilm erst etwas später im Zuge von Kultlabeln wie „Laser Paradise“ und „Astro Records & Filmworks“ einigermaßen zu monetarisieren wusste. Deftige Zeitgenossen wie Olaf Ittenbach, Andreas Schnaas, Timo Rose, Oliver Krekel und Jochen Taubert sind aus dieser Ära immer noch ein Begriff geblieben bzw. für eine Filmwelle bekanntgeworden, die trotz geballter Einschränkungen in Sachen Finanzen und/oder filmtechnisches Knowhow teilweise recht eng an echten Profi-Produktionen entlang schrammte. Pollklesener war solch ein Status nicht vergönnt. Er übte sich in Bescheidenheit und ist nun umso prädestinierter, seinen dritten Frühling beim internationalen Publikum zu verleben: Seine ersten Gehversuche, Fuck the Devil (1990) und Fuck the Devil 2: Return of the Fucker (1991), wurden liebevoll vom US-amerikanischen Boutique-Label „AGFA (American Genre Film Archive)“ als Blu-Ray aufbereitet. Der Fluch (1995), ein übernatürlicher Krimi über ein mordendes Bettlaken, erlebte kurz darauf seine HD-Premiere bei „Dead Vision Releasing“ und ist inzwischen restlos ausverkauft.

So sieht's aus: Von Tape zu Tape umkopierte VHS-Machwerke werden in Übersee auf höchster Qualitätsstufe präserviert, während hiesige Archive kaum hinterherkommen, 35mm-Negative inländischer Mainstream-Produktionen aus den 90ern zu retten. Was Fragilität und Bedeutung als Zeitdokument angeht, ist Video Zelluloid natürlich ebenbürtig, soviel Einsicht muss sein, zumal die Erinnerung einem eh vorgaukelt, alles aus der entsprechenden Zeit (insbesondere potthässliche Joggingjacken & Kleinwagen) tatsächlich nur in verschwommenen Schlieren und ausblutenden Neon-Farben erlebt zu haben. Die endkapitalistische Tristesse und die Überschwänglichkeit von „Werbeflächen“ werden zu visuellen Fixsternen in Pollkleseners Bestandsaufnahme der Mauerstadt: Hinterhöfe, Treppenhäuser, Bürgersteige, Schrebergärten, Keller und Privatwohnungen, denen man nur mit Kunstblut (d.h. Tomatensaft) und Gruselmasken entkommen kann. Seine Filme lassen sich deswegen aber noch lange nicht dem reinen „Gorebauerntum“ zuordnen, auch wenn zuvor mal ein Streifen namens “Splatter“ geplant war – wovon nur noch ein wie immer selbstgemaltes Plakat existiert – und der weltweit anerkannte Fucker im Anschluss an eine VHS-Sichtung von Tanz der Teufel 2 in die Welt freigesetzt wird.

Tonnenweise Erbseneintopf

Dieses Epigonentum wird vielmehr zum Anlass genommen, die Kamera auf Reisen zu schicken, welche jede gewöhnliche Einstellungslänge überbieten und frech um den ersehnten – natürlich hemdsärmeligen – Schauwert herum mäandern. Pollklesener erweist sich damit als Vertreter meiner allerliebsten Sorte von Komödianten, als da wären: Herschell Gordon Lewis, Helge Schneider, Hong Sang-soo oder Harold P. Warren, Regisseur des somnambulen Drive-In/Slow-Cinema-Hybriden Manos: The Hand of Fate (1966). Die absolute Königsklasse dessen erreicht er mit Inspector Dotti (1990), ein „Star-Vehikel“ für seinen Onkel Kurt Dartsch, der sich mit Schnauzer & Trenchcoat von Tatort zu Tatort schleppt und jedes Mal tonnenweise Erbseneintopf auskotzen muss, sobald ihm Blut & Gedärm vor die Füße geworfen werden. Das wird schon mal einige Minuten am Stück gezeigt, während die minimalistischen Keyboard-Loops Ingo Kalischs ebenfalls kein baldiges Ende der Situationskomik versprechen. Umso toller für einen Film, der knapp eine Stunde dauert und das Ganze mit reichlich Outtakes im Abspann garniert. Ganz zu schweigen von einer „Intermission“, die sich John Travoltas Tanzeinlagen aus Nur Samstag Nacht (1977) durchs Schlüsselloch zu Gemüte führt.

Im Laufe der Zeit geriet Pollklesener jedoch ab und an ins Zweifeln, ob er sich nicht doch an schnelleren Schnittfolgen versuchen sollte. So existieren von fast allen Frühwerken später erstellte Versionen, die sich jeweils um Straffungen und verschlimmbesserte visuelle Effekte bemühen. Jeder Amateurfilmer durchlebt solch eine Phase, so will es das Gesetz. Zeitungsausschnitte des Todes (1992), worin mehrere mörderische Schlagzeilen nach Art der „Gesichter des Todes“ (Faces of Death, 1978, und die Folgen) nachgestellt werden, ist in dieser Hinsicht wohl derart dilettantisch geraten, dass er bis auf Weiteres unter Verschluss gehalten wird. Dabei ist MP’s Werbung (1991), eine Parodie auf die Werbeblöcke damaliger Privatsender, nicht minder „armselig“ und behäbig – Charme ist dennoch in rauen Mengen vorhanden. Und das, obwohl der Film momentan leider nur in einer stark „remasterten“ Version zu beschaffen ist. Manch anderer Härtefall erforderte auch neue Soundtracks, nachdem sich die Originalfassungen mit Kompositionen John Carpenters, einschlägigen Metalbands und Konsorten begnügten. Der Amateur im Sinne des „Liebhabers“ umgibt sich eben in erster Linie mit dem, was ihm am Herzen liegt, doch auch er kommt nicht umhin, den Normen seiner Umwelt entgegenkommen zu müssen.

Incredible Santa Claus

Womöglich gaben Pollklesener derartige Dillemata den Anstoß, die Kamera für eine Weile zur Seite zu legen und sich lieber der Familie zu widmen, die bis dato zumindest wiederholt bereit war, bar jeden schauspielerischen Antriebs vor die Linse zu treten. Besonders zwei (ausgerechnet eher unblutige) Dilogien von einst geben Auskunft darüber, wie schön sich die Melange aus Mise-en-scène und Sippenmuße gestalten lassen konnte: Mit The Day of the Incredible Monster from the North Pole (1992) und The Day of the Incredible Monster from Out of Space (1994) huldigt er dem japanischen Monsterfilm, lässt Godzilla-Spielfiguren und Roboter per Super-8-Stop-Motion gegeneinander antreten, wobei eine liebevoll zuhause zusammengeschusterte Modellstadt genregemäß zur Zerstörung freigegeben wird. Andere Handpuppen wiederum – darunter ein modifizierter Sesamstraßen-Ernie – beobachten das Geschehen aus der üblichen Berliner Wohnungslage, verleben bis dahin den Alltag mit Zeitschriften und Spielautomaten, ehe sie angesichts drohender Katastrophen beim Militär durchklingeln, als wäre es das Ordnungsamt. Bedient werden diese Puppenhelden von Silke Mayr und Christel Mayr, die sich im Abspann ob der Absurdität des Ganzen genauso wenig einkriegen können wie ihr Regisseur. Als Schlussbild kommen dann noch die Babyaufnahmen des eigenen Kindes dazu – eine innigere Liebeserklärung ans Leben und an den Film als jedes Firmenlogo!

Dann wären da noch Frohes Fest (1995) und Frohes Fest – Santa Claus Is Coming Back (1995), beidesamt mit Kurt Dartsch als Weihnachtsmann besetzt, der einen kuriosen Haushalt nach dem anderen besucht, ehe er sich entgegen der Bitte seines radfahrenden Christkinds (Gabrielle Johnson) entschließt, Zuhälter zu werden. Wer braucht da noch Bad Santa (2003)? Hier findet die allseits bekannte, heimelige Home-Movie-Optik eines von Lametta verseuchten X-Mas ihre Vollendung als Kulisse für Kifferklamauk und Sado-Maso-Stumpfsinn auf mehr oder weniger familienfreundlichem Niveau. Gut vorstellbar, dass Pollklesener daraus eine alljährliche Tradition machen wollte – wer weiß, was von seinem Werk bislang einfach nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist, stattdessen einzig und allein der Bespaßung der Verwandtschaft dient? Ich zumindest weiß es genauso wenig wie ihr da draußen, obwohl ich (dank Vermittlung durch Kollege Martin Hentschel) mehr in die Materie eingeweiht wurde als manch Anderer.

Die Re-Releases für oben genannte US-Blurays wurden meinerseits mitbetreut, u.a. mit neuen Trailern ausgestattet. Insbesondere die beiden Day-Filme haben einiges an Arbeit erfordert: Neue Musik, neue Soundeffekte, hier und da ein kleiner Schnitt: Alles vom Meister höchstselbst abgesegnet. Eine im gleichem Rahmen angefertigte Revision von Dotti harrt noch ihrer Veröffentlichung. Jedenfalls scheint es so, als ob es erst jetzt, über 30 Jahre nach den ersten Lebenszeichen, mit Pollkleseners Filmen so richtig losgeht – welche weiterhin in erster Linie ein Familienunternehmen bleiben. 2023 folgte unter der Ko-Regie von Tochter Maya Pollklesener das Legacy-Sequel The Day of the Incredible Monster from the Center of the Earth. Mittlerweile wurde das Erzähltempo gehörig angezogen, das Selfmade-Arsenal aber auch um einige Computereffekte sowie eine belebte Instagram-Präsenz erweitert. Als Nächstes soll The Night of the Living Pumpkin folgen, der eine Rückkehr zu den splattrigen Anfängen des ehemaligen Kreuzberger Originals verspricht. Onkel Kurt ist definitiv wieder mit von der Partie und ihr lieben Leser als Zuschauer hoffentlich ebenfalls. Wer was dreht, wird auch gesehen.

Hier geht's zu den anderen Texten unseres Specials zum Deutschen Genrekino.

Kommentare zu „Michael Pollklesener und der lange Atem des Amateurfilms“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.