Liebkosungen für Schmerzenskörper – 22. Hofbauerkongress

Bei seinem Gastspiel in Wien öffnete der Hofbauerkongress erneut Türen in vergessene Gebiete der Filmgeschichte. Pornofilm und Schmierenkomödie, Heimatdrama und Erotikfarce erwachten zu neuem Leben und wurden zum Futter einer umfassenden Kinolust.

Geknüppelt von der Kraft des Kinos

Der Hofbauer-Kongress kommt in die Heimatstadt seines Namensgebers. Vier Tage lang gastierte das Nürnberger Festival am ersten Märzwochenende im Wiener METRO Kinokulturhaus, dem Kino des Filmarchiv Austria, hob Preziosen, Schätze und Schnarcher – letzteres gehört einfach auch dazu – und brachte neben guter Laune auch den Frühling nach Österreich. So weit, so gut und damit Ende mit dem PR-Sprech. Aber was soll ich auch anderes sagen bzw. schreiben: Als Verantwortlicher von Metrokino-Seite für diese „Verheiratung“ des Kongresses mit der eigenen „Wild Weekend“ genannten Programmschiene, die hiermit zum sechsten Mal über die Bühne ging und die im Grunde genommen nichts anderes als ein Wiener-Derivat des von mir so geliebten Kongresses ist, kann ich schwer in (möglicherweise an dieser Stelle gebotene) Distanz zu dem gehen, was da in 13 Vorstellungen über die Leinwand unseres Kinos flackerte – auch wenn ich bis auf die meisten Vorprogramme selbst inhaltlich fast nichts dazu beigetragen habe.

Also direkt hinein ins Getümmel. Abgesehen vom Golden-Age-of-Porn-Schwerpunkt (der mit Sometime Sweet Susan einen Film bereithielt, den sogar ich ausgesprochen schön und, ja, berührend fand) war die 2025er Ausgabe wieder etwas „klassischer“ an den Kongressen von früher orientiert, wenn auch mit starkem Austriaca-Bezug. Will sagen: Wir Schmierliebhaber kamen gleich am ersten Abend mit Jungfrau aus zweiter Hand voll auf unsere Kosten. Ákos von Ráthonys gewährte uns darin Einblicke in die Polizeiarbeit der späten 60er Jahre bzw. seine Sicht darauf. Die Art und Weise wie die „knallharten“ Ermittler mit den italienischen GastarbeiterInnen zu Werke gehen, muss man in all ihrer übertriebenen Laienhaftigkeit gesehen haben, um sie zu glauben – andererseits ist der Befund, den der Film auf diese Weise herausarbeitet, vermutlich zutreffender, als uns das heute lieb sein mag.

Ungewöhnliche Polizeiarbeit leistet auch der „Detective gegen Verbrechen“ im Videoknüppel Dancing in the City aus dem Jahr 1987 von John Florea. Darin geht es weniger ums Tanzen als um einen Mordfall an einer Musikproduzentin, deren Schwester gerade nach L.A. gekommen ist. Ein kleiner Hauch von Cat People weht über diesem ansonsten uneinordenbarem Werk, das mir wie ein Samstagabendkrimi mit dem Schauwert einer Reich und schön-Folge erschien, somit grenzgenial, zudem war Ridge-Darsteller Ronn Moss in einer Mini-Rolle zu sehen – bzw. zu erahnen, weil in dunklen Szenen das VHS-Bild zum schwarzen Einheitsbrei verkam.

Und dann war da noch der letzte Film, Drugs – My Love von Michael Flood aus dem Jahr 1971. Anders als man angesichts des Titels und des Namens des Regisseurs vermuten möchte, keine amerikanische, sondern eine westdeutsche Produktion – und zwar eine, die es wirklich in sich hatte. 80 Minuten geballter Wahnsinn bestehend aus rudimentärsten Story-Ansätzen, hemmungslosen Schwenks, Zooms, Filtereinsätzen, die alles mögliche filmen, nur nicht das, was man eigentlich sehen sollte, und einem der denkwürdigsten Voice-Overs der Filmgeschichte, in dem vom „Gott des Haschisch“ fantasiert wird während auf musikalischer Ebene Bach und Beethoven auf Uriah Heep treffen. Am nächsten Tag liefen bei mir deren erste Alben gleich rauf und runter. Das ist die power of cinema – und es war überaus beglückend, sie wieder einmal auf so direkte, ungefilterte Weise am eigenen Leib erleben zu können.

Florian Widegger

Eine Kontamination, die sich auf das Publikum überträgt

Jane Seitz hat sich vor allem als Filmeditorin einen Namen gemacht, unter anderem für Großproduktionen von Bernd Eichinger wie Die unendliche Geschichte, Der Name der Rose und Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dabei zeigt sie in ihrer (wohl einzigen) eigenen, zehnminütigen Regiearbeit Die Blonde da oben (1974) einen präzisen Blick fürs Prekäre, Rohe und Verunsicherende und damit eine Nähe zum genrenahen, körperlichen und straßen-weisen frühen Kino von Roland Klick, Rudolf Thome und Peter Fleischmann, deren Filme sie ab Ende der 60er Jahre editierte.

Ungefähr Folgendes trägt sich in dem Film zu: Unten, im schmuddeligen Innenhof eines Mietshauses, treffen wir auf einen Hausmeister mittleren Alters, der Unrat in einen Eimer kehrt. Er geht nach oben zu einer blonden jungen Frau, um in ihrem Bad etwas zu richten. Sie bleibt freundlich-distanziert, hat anderes zu tun, zum Beispiel zu telefonieren und sich zurechtzumachen, da sie bald ausgehen will. Als sie deshalb das Bad belegt, steht er allein in ihrem Schlafzimmer und schaut sich um. Denkt sich vielleicht: Was könnte er anstellen, wenn er unsichtbar wäre? Ist er nicht eh unsichtbar für die Schöne „da oben“? So folgt er dem Drang, in ihre Intimsphäre einzudringen, geht ans Bett, um an ihrem Kopfkissen zu schnuppern, sich zu erregen. Es ist eine Grenzüberschreitung, von unten nach oben, peinlich, übergriffig, eine Kontamination, die sich auch auf das Publikum überträgt. Wir wissen um den Ekel, die Scham und das Verwundende, wenn unsere Intimsphäre verletzt, unser Tagebuch gelesen, unser Zimmer heimlich betreten und entweiht, unsere Schutz- zur Gefahrenzone gemacht wird. Zugleich erinnert uns das Geschehen vielleicht auch an die pubertäre Versuchung, sich der unerreichbaren Klassenschönen ersatzweise über Objekte zu nähern und der Lust über den Fetisch ein erreichbares Ziel zu geben.

Als die Blonde aus dem Bad zurückkehrt, wundert sie sich, wo der Hausmeister geblieben ist. Dann sieht sie seinen Mülleimer vor ihrem Bett stehen. Er ist ertappt und spätestens jetzt wird es fies und eindeutig: Er versucht, sie zu umarmen und zu küssen, sie wolle es doch auch, ruft er. Sie stößt ihn weg, er wird wütend, beschimpft und bedrängt sie. Ein Klingeln an der Tür rettet sie, bevor es noch ärger wird. So endet der Kurzfilm, der auch ein Prolog hätte sein können für einen langen Spielfilm – vielleicht für eine Sozialstudie über Aggression und sexuelle Frustration, über die Ökonomie und Hierarchie des Begehrens, vielleicht auch für ein Drama, einen Horrorfilm, Home Invasion, Rape-and-Revenge, mit einer tragisch-toxischen Männerfigur, die mit dem Taxifahrer Lothar Schramm (Schramm, Jörg Buttgereit) und dem namenlosen Metzger aus Seul contre tous (Gaspar Noé) eine Gilde der Triebtäter gründen könnte.

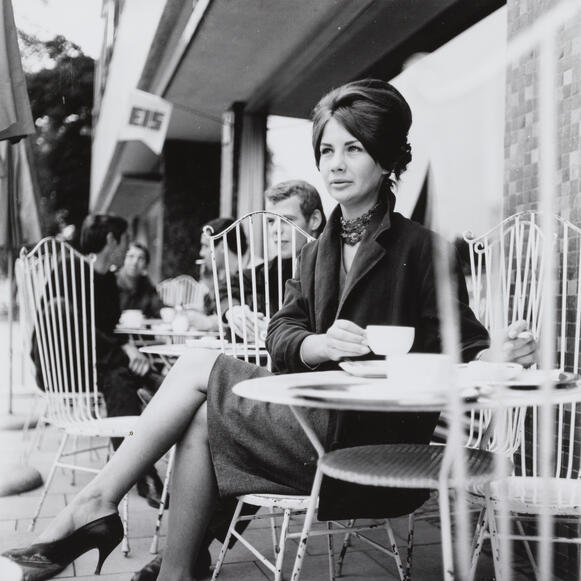

[Das Bild von Jane Seitz stammt von Barbara Niggl Radloff, 1962, Sammlung Münchner Stadtmuseum]

Frank Castenholz

Gepeitscht, liebkost und mit brechtschen Moritaten besungen

Sonnabend wurde der Tag mit einem Paukenschlag eingeleitet. Der Noir Mädchenhandel lohnt sich nicht (Massacre pour une orgie, 1966) war zu sehen: Schwarzweiß, Gangster, entführte Frauen, ein mit allen Wassern gewaschener Cop. Jedoch wird hier kaum eine flüssige Geschichte verfolgt, eher werden typische Situationen aneinandergereiht. Die Figuren werden vorrangig als machtvoll bis dämonisch inszeniert, vor allem aber wird der Film bestimmt durch Spiel und existentialistisches Zurückgeworfensein, Nouvelle Vague und heruntergekommene Exploitation à la Bénazéraf. Mit Willy Braque läuft ein Schauspieler herum, der später regelmäßig in den Filmen Jean Rollins auftauchte – ein weiteres Indiz für die Entrücktheit dieses Films. Zudem gibt es einen Gangsterboss, der ein Vorfahr der Harkonnens aus dem Roman Der Wüstenplanet sein könnte und der seinen Schmerzkörper, einen Körper der Dekadenz, nahezu unablässig von allen Seiten liebkosen lässt. Der Film ist im Grunde ein Pulp-Wunderwerk.

Die Einführung Christoph Hubers vom Wiener Filmmuseum schlug in eine ähnliche Kerbe, er erzählte von den vielen Gemeinschaftsprojekten des Regisseurs Jean-Pierre Bastids, der den besagten Film unter den Pseudonym Jean-Loup Grosdard verantwortete, von Hard-Boiled-Literatur und anderem mehr. Ach und die deutsche Synchro, die er noch nicht kenne, würde das alles mit Liedern anreichen. Wie das funktionieren soll, wisse er aber nicht. Dann startete der Film in ebendieser deutschen Version und tatsächlich wurden brechtsche Lieder über die Handlung gelegt. Beschwingt wird der eiskalten Schäbigkeit des Films eine moralische Botschaft aufgepfropft. Es wird davon gesungen, dass Mädchenhandel sich nicht lohnt, dass die Moral am Ende immer siegt, dass wir unsere Sünden bekennen sollen.

Aus dem Noir wird eine alberne Moritat, die aber eben auch Momente wie jenen enthält, in dem von sich nicht lohnendem Mädchenhandel gesungen wird, während der Harkonnen-Vorfahr grinsend eine Frau auspeitscht. Klar, am Ende siegt das Gute, wie uns der Singsang von Beginn weg unablässig wissen lässt. Ansonsten wirkt die deutsche Version aber wie ein kläglicher Versuch, davon abzulenken, dass die meiste Zeit des Films der Sadismus triumphiert und das Leiden fetischisiert wird. Weil die Lieder den Bildern so fremd bleiben, bekommen wir in der Vorführung durchaus noch Bastids Film zu sehen – und zusätzlich eine unsouveräne Reaktion darauf, die uns sehr viel über die Angst vor der Unmoral erzählt.

Robert Wagner

Genitalien und Körperflüssigkeiten im Busby-Berkeley-Gedächtnistanz

Wenn Jane Birkin in der libertär-humanistischen Erotikkomödie Catherine & Co. zu Filmbeginn in Paris am Bahnhof ankommt, hat sie einen großen, schweren Koffer dabei. Sie schleppt ihn mit beiden Händen den Bahnsteig entlang – und zwar zwischen ihren Beinen, was in einem ungelenken und doch eleganten Watschelgang resultiert. In ganz ähnlicher Manier staksen Jennifer Jordan und C.J. Laing in Roberta Findlays streckenweise etwas zermürbenden, aber mit einigen schönen szenischen Einfällen verzierten Anyone But My Husband durch New York, nachdem sie in den Genuss des Hakens gekommen waren – der 70er-Jahre-Pornodarsteller Tony „The Hook“ Perez verfügt über einen außerordentlich großen, bananenförmig gebogenen Penis. Während seiner Sexszene schneidet Findlay mehrmals auf Perez’ Gesicht, wie er leise, fast ungläubig, in sich hineinlacht.

Von einem, der die erotischen Beglückungen, die ihm zuteil werden, freudig hinnimmt, erzählt auch die israelisch-deutsche Sexkomödie Wovon die Frauen träumen - der Orgasmologe. Einer der besseren Witze in dieser insgesamt leider nicht gar so spritzigen Fick-Farce beginnt damit, dass wir einen Jungen von hinten sehen, der sich einen runterzuholen scheint; er pumpt dann aber lediglich einen Fußball auf. Ganz anders, nicht tongue in cheek sondern eskalativ, funktioniert ein Masturbations-Gag in Franz Novotnys Exit II. Da gibt Kurt Kren einen voyeuristischen Nachbarn, der sich, auf seinem Balkon stehend und ins Nachbarhaus gaffend, einen von der Palme wedelt. Der durchweg ziemlich zügellose Film kulminiert im Abspann in einem emblematischen Song der Ersten Allgemeinen Verunsicherung: „Leckt’s mi…“ (…am Oarsch).

Mit weiteren programmatischen Liedern kann nicht nur wiederum Wovon die Frauen träumen aufwarten („Faka-Paka, Bumsi-Mumsi usw.“), sondern auch Mädchenhandel lohnt sich nicht, ein schmieriger französischer B-Movie-Gangsterfilm, dem der deutsche Verleih aus schwer rekonstruierbaren Gründen einen neuen Soundtrack verpasst hat. Auf der Tonspur wimmelt es nun vor zumindest halbironischen Chansons, die das Publikum vor den Gefahren des, eben, Mädchenhandels warnen: „Mädchenhandel lohnt sich nicht / Niemals hat man frei / Und wenn es mal gemütlich wird / Dann kommt die Polizei.“

Wobei die Polizei, wenn sie angekommen ist, vielleicht auch erst einmal in Ruhe ein Wurstbrot verzehrt. So gesehen im wunderbar eigensinnigen Sittenfilm/Großstadtkrimi-Verschnitt Jungfrau aus zweiter Hand, einem von drei Filmen im Festivalprogramm, in dem eine Katze zum einzigen Zeugen eines Mordes wird. Die anderen beiden: der rustikal-routinierte Rotlichtthriller In Frankfurt sind die Nächte heiß und der „Videoknüppel“ Child in the City. In letzterem ist die Mordgeschichte freilich nur Beiwerk, weitaus wichtiger sind dem Film ausgiebige Tanzszenen sowie eine Sequenz, in der sich zwei Frauen ausgehfertig machen – der Film löst das in einer frenetischen Montagesequenz auf, die nicht genug bekommen kann von Glitzer-Make-Up, Haarspray und schicken Schuhen.

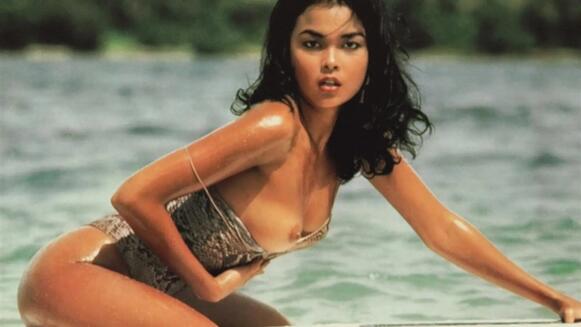

Noch mehr Glamour gab es nur in dem gleichzeitig abgründigen und tiefenentspannten Inselfilm Taifun der Zärtlichkeit, der unter anderem mit golden glitzernder Schambehaarung aufwarten konnte. Schlüpfrige Naturmetaphorik der weniger stürmischen Art rief ein weiterer Film auf: Erotik ohne Worte (Mäander), als „Sex-Film-Experiment“ annonciert, entpuppte sich als in der Tat wortloser und einigermaßen schwülstiger Wust an oben-ohne-Symbolismen. Schön eine Szene, in der die männliche Hauptfigur während eines Waldspaziergangs von flüchtigen Visionen nackter Frauen heimgesucht wird, die vor ihm, was man angesichts der von ihm ausstrahlenden Tristesse schon auch verstehen kann, davonrennen.

Und sich nicht in Netzen verfangen, wie die Figuren im überwältigenden, gleichfalls weitgehend dialogfreien Melodram Brandung der Leidenschaft. In der tollsten Szene dieser mit hypnotischer Präzision inszenierten Dreiecksgeschichte steht ein Mann statuesk im Bildvordergrund und rammt, seinen nackten Oberkörper exponierend, einen gewaltigen Mörser wieder und wieder in eine Schüssel, während eine Frau ihn vom Bildhintergrund aus gierig beobachtet, dann zu einer prallen Frucht greift, sie mit beiden Händen umfasst und an die Lippen führt. Das hat etwas von einem Ritual, auch wenn man nicht genau sagen kann, was genau in dieser Szene beschworen wird.

Noch einmal deutlich unklarer ist das freilich bei den diversen Ritualen in Drugs - My Love, einem bis zur faktischen Unlesbarkeit chaotischen Exploitation-Film, in dem eifrig dem Haschgott gehuldigt wird. Manche Einstellungen in diesem dem Nichts der Filmgeschichte entstiegenen Film leuchten fiebernd-rötlich, andere giftig-grünlich. Ob die eigenwillige Farbigkeit einem künstlerischen Konzept geschuldet ist oder ob die projizierte Kopie schlicht teils verblasst, teils verschimmelt ist, weiß der Himmel. Jedenfalls erblüht sie im Kinosaal fast so beglückend wie die schönste Szene des Porno-Lustspiels Blonde Ambition, das mit aufwändig choreografierten Massen-Kopulationen vor einer Südstaaten-Kulisse à la Vom Winde verweht aufwarten kann – und eben auch mit einer in allen Farben des Regenbogens schillernden Montagesequenz, in der Genitalien und Körperflüssigkeiten einen Busby-Berkeley-Gedächtnistanz aufführen.

Was fehlt noch im Reigen der Sensationen des Hofbauer-Auswärtskongresses in Wien? Ein weiterer Porno namens Sometimes Sweet Susan. Der ist in seiner düsteren Psychomechanik, die die Erinnerung an sinnliche Blowjobs und fröhliches Herumtollen auf grünen Wiesen beim Frisbee-Spiel in ein unbewältigtes/unbewältigbares Vergewaltigungstrauma kippen lässt, so konsequent und erbarmungslos, dass er auch in diesem Text den einsamen, isolierten Schlusspunkt bildet.

Lukas Foerster

Funkelnde Schönheit vor tödlichen Wirbelstürmen

Vielleicht fremdelt das deutschsprachige Kino mittlerweile so sehr mit Genrefilmen, denke ich beim Sehen von Hubert Franks Taifun der Zärtlichkeit, weil ihm Kameramänner wie Franz Xaver Lederle fehlen, geradezu abhandengekommen sind. Gut drei Jahrzehnte lang begleitete Lederle mehrere Erfolgswellen des deutschen Kinos und verlieh den Filmen gerade dann einen sanften, illuminierenden Glanz, wenn deren Regisseure und Drehbuchschreiber eher zum Groben und Krachledernen tendierten. Lederles zart funkelnder Ästhetik leistete niemand so wenig Widerstand wie der Regie-Sensibilist Hubert Frank, weswegen die gemeinsamen Arbeiten der beiden zu den schönsten Filmen zählen, die ich kenne. Zusammen weichen sie das entschlossen Exploitative auf, das in den behandelten Stoffen mitunter liegt, und schieben es beiseite.

In Taifun der Zärtlichkeit lässt sich das schon zu Beginn des Films sehen. Während am Strand der Philippinen ein tödlicher Wirbelsturm aufzieht, treibt ein Fotograf mit seinen Models beharrlich im Segelboot über das unruhiger werdende Wasser. Die Motivsuche, das schöne Bild, die ideal ausgeleuchtete Einstellung wiegt mehr als die herannahende Bedrohung. Später lockt der Fotograf ein einheimisches Mädchen nach Manila, vom behütenden Land in die korrumpierende Großstadt also, aber auch dort löst sich jede Gefahr in sachter Fantasie auf: eine Welt voller Goldstaub auf Schamhaaren, Wellen aus Zellophan und einem künstlichen Mond, der grell leuchtend alles aus dem Dunkeln heraushebt. Ob Frank und Lederle noch leben, weiß Wikipedia nicht, setzt ihrer Arbeit somit nur eine öffnende, noch keine schließende Klammer. Mitte beziehungsweise Ende 90 müssten sie nun sein und wären somit vielleicht unser letztes Bindeglied zu einem Kino, wie es sich auch heute noch für einige Filmminuten aus den Tiefen der Vergangenheit heraus der drohenden Realität entgegenzustellen weiß.

Kamil Moll

Leidenschaften in irrealer Farbpalette

Mit dem Gastspiel im Filmarchiv Austria hat das Hofbauerkommando bei der 22. Festivalausgabe gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Ein „kongressfestlicher“ Kinosaal mit irre guter Projektion in einer der aufregendsten Kinometropolen Europas (fies: paralleler Start einer Honk-Kong-Kino-Reihe im Österreichischen Filmmuseum), zugleich der Zugriff auf den kaum ausleihbaren Analogfilmbestand des Filmarchivs. Auch der Bestandskatalog des Schwedischen Nationalfilmarchivs stand dem Kommando offen, für den eine Mitgliedschaft bei der FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film) nötig ist, mit der der reguläre HK-Spielort in Nürnberg nicht dienen kann.

Entsprechend liefen in Wien Filme, die man schon sehr lange auf zig verstreuten Listen hatte und nun endlich gemeinsam entdecken konnte. Das ist überhaupt das Schönste an den Kongressen: Sie sind eine Expedition, bei der niemand so recht weiß, wohin sie letztlich führt. Totale Entdeckungen und Aha-Momente auf der einen Seite, Filme, bei denen man nicht böse gewesen wäre, wenn sie weiterhin in der Versenkung geblieben wären, auf der anderen. Aber das gehört unbedingt dazu. Den Kongressen geht es nicht darum, Meisterwerk an Meisterwerk zu reihen, sondern darum, neue Türen zu einer Kinogeschichte aufzustoßen, die oft nur noch in Analogkopien überliefert ist. Sie wollen in das Material und die Mentalitäten der Filme eintauchen – und nicht alles sofort mit der eigenen Gegenwart und Meinung abgleichen.

Besonders gut haben mir dieses Jahr ein Agfa-Color-Film aus der hauseigenen Wiener Sammlung und ein US-Porno aus dem besagten schwedischen Archiv gefallen, der in perfekt konservierten Kodakfarben über die Leinwand zog. Josef „Münchhausen“ von Bákys Fuhrmann Henschel (1956) und Fred Donaldsons Golden-Ager Sometime Sweet Susan (1975) haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam. Heimatfilm & Hardcore-Porno eben. Aber irgendwie befördern die Kongresse solche Querverbindungen, lassen im eigenen Kopf die zig Filme, die man an so einem Wochenende sieht, miteinander verschmelzen. Beide Filme kreisen in extremer Weise um das Innere ihrer Figuren, beide geben vor, die Spielregeln ihrer Genres zu spielen – um dann doch ganz andere Wege zu gehen.

Fuhrmann Henschel ist vielleicht die österreichische Antwort auf Black Narcissus. Auch hier brodeln die Leidenschaften in irrealer Farbpalette. Der Film gleicht einem Dampfkessel, der jeden Moment hochzugehen droht. Der Witwer Wilhelm Henschel begehrt die Haushälterin Hanne (besonders biestig: Nadja Tiller), die nichts Gutes mit ihm im Schilde führt. Gemeinsam mit dem Städter Georg spinnt sie eine Intrige, um den sanften Koloss um seinen Besitz zu bringen. Erblindet von Sehnsucht, begreift Henschel viel zu spät, was gespielt wird. Am Ende geht alles in Flammen auf. Bis dahin gleiten wir in untersichtigen Bildern durch Innenräume voller Schatten und unheilvoller Blicke. Kompakte, erdige Bilder ohne Interesse an einer Welt außerhalb des Melodrams, ein Drama, das zum Film Noir mutiert. Ein Heimatfilm? Eher: Farbfilm-Expressionismus ohne all das, was die Heimat heimelig machen könnte.

Verglichen dazu beginnt Sometime Sweet Susan mit einer Szene in schönster, sommerlicher Natur – etwas, wofür Bákys Film sich überhaupt nicht begeistern konnte. Sex auf der grünen Wiese zu einem einnehmenden Psycho-Folk-Score, zärtlich, unaufgeregt, lang. Später stellt er sich als Fantasie heraus. Sowieso lassen sich in Donaldsons Pornopsychogramm Wunschdenken, Vergangenheits- und Gegenwartserleben der titelgebenden Heldin kaum auseinanderhalten. Susan (nie wieder im Genre zu sehen: Shawn Harris) ist Patientin einer psychiatrischen Klinik, die ihre Psyche – und damit auch uns – auf eine Reise in die Vergangenheit schickt, um zu verarbeiten, was ihr damals angetan wurde. Auch hier ist alles eng abgesteckt, klaustrophobisch, aufgeladen. Zwei, drei Schauplätze, wenige Figuren und das Gefühl, dass einem alles durchs Innere der Hauptfigur gefiltert wird. Während der klassische Golden-Age-Porno seine Story in der Regel mechanisch um sein eigentliches Verkaufsargument, die Sexszenen, herumbastelt, hat man bei Sometime Sweet Susan den Eindruck, dass es hier gerade andersherum funktioniert. Der Film erzählt in erster Linie eine Geschichte: das entschleunigte Melodram um eine durch Vergewaltigung traumatisierte Frau – und er braucht die „dokumentarische“ Wucht expliziter Sexszenen, um der Story die nötige Dringlichkeit zu geben, um sie real und nicht behauptet anfühlen zu lassen.

Jedes Mal, wenn ich vom Hofbauerkongress zurückkomme, denke ich ein bisschen anders über Filmgeschichte und über ihre schier unerschöpflichen Facetten nach – wodurch er sich deutlich von klassischen Filmkongressen abhebt.

Tilman Schumacher

Impulsive Menschen kennen keine Grenzen

„Ungeheure Gefühle“ ist ein geflügeltes Wort im Vokabelschatz des Hofbauerkongresses und meint eigentlich unwiderstehliche Sexbedürfnisse. Aber es passt auch auf die frustgeborenen, exzessiven, trunkenen Zerstörungsbedürfnisse, die die Freunde Kirchhoff (Hanno Pöschl) und Plachinger (Helmut Berger, der andere, nicht der aus Ludwig II.) in Franz Novotnys Exit II (1995) meisterlich ausagieren.

Dabei fängt alles gemäßigt an, als Gesellschaftssatire. Wir sehen, wie zwei einst anarchische Freunde − Kirchhoff ist inzwischen Oberkellner, Plachinger Versicherungsvertreter – sich angepasst in ihren nun bürgerlichen Rollen in Liebe, Beruf und Gesellschaft vergeblich abstrampeln. Während Vorgesetzte sie triezen und Kollegen sie überholen, Chancen kriegen, Vorteile nutzen.

Dann kommt Plachinger eines Tages früher nach Hause. Im TV schlafen gerade eindrucksvoll zwei Löwen miteinander, mit tiefen, brünstigen und brüllenden Körpergefühlen. Und auf dem Sofa schläft Plachingers Frau mit einem anderen. Frau und Lover überschlagen sich Plachinger gegenüber erschrocken vor Schuldbewusstsein und Unterwürfigkeit, spielen es runter, reden sich raus („Sie verstehen das falsch! Ihrer Gattin war nicht gut!“) − Plachinger ist nicht mehr ansprechbar. In sturer Inbrunst schleift er das Küchenmesser und zerlegt besonnen seinen Gummibaum. Dann ist die Puppensammlung seiner Frau dran; jede Puppe kriegt mit einem kräftigen Schlag an der Tischkante den Kopf abgeschlagen und wird dann wie ein Hendl in großzügige Happen zerrissen. Danach werden die Vorhänge angezündet. Plachinger geht ruhig und methodisch vor, eiskalt.

Ungefähr zur gleichen Zeit entledigt sich Kirchhoff seines Bauch-weg-Korsetts. Er hat alles satt. Es kommt auf nichts mehr an.

Von diesem Moment an, da die beiden Freunde aus Verzweiflung auf ihre bisherigen Rollen in der Gesellschaft scheißen und nur mehr koksen und saufen, ist es, als kippte der Film sich aus. Immer gelöster und flüssiger wird er und entwickelt eine unaufhaltsam naturkatastrophale Eigendynamik. Dabei verjüngen sich die Freunde frappierend. Der bisher schmerzhaft eingezwängte Kirchhoff sieht auf einmal richtig hübsch, entspannt und weich aus, als hätte er sich selbst schön gesoffen. Der Plachinger ist sowieso grandios; Helmut Berger spielt dieses Nicht-mehr-wissen-was-man-ist-und-sagt mit tiefem, dunklem Genuss. Randalierend und delirierend krakeelt er in Wortfetzen hirnlos aufgeschnappten Quatsch − repetitive Sounds innerhalb der lauten und verzerrten Musik, die sein Dasein gerade ist.

Nach orgiastischen Zerstörungen aller Gläser und Kristalle schweift der Film in die Natur, zu einer Flussaue und einer Schottergrube, wo unter der ungeordneten Mitwirkung der sturzbetrunkenen Freunde ein Fest der Sozialdemokratischen Partei aus dem Ruder läuft. Die beiden müssen gar nicht groß was machen; gerade der Verzicht aufs überlegte Handeln setzt jetzt Dinge in Gang. Alles wird unwirklich, entfesselt, vogelfrei und fließt über sich und die bisherige Art des Seins hinaus ins Surreale. Menschen wirken wie aus Feenmärchen, Tiere wie aus der Apokalypse. Ein jägermeisterartiger Hirsch offenbart sich, verklärt in einem Blitz. Die Elemente sind in Aufruhr. Mit stupendem Aufwand fährt Exit II Feuer, Sprengungen, Explosionen und durchbrechende Wasserfluten auf. Das Schiff, auf dem sie plötzlich sind, säuft ab in großer Schnelligkeit. Alles geht rapide in den Arsch.

Es findet kein Ende. Ein Finale nach dem anderen. Der Film kriegt nicht genug davon, es reitet ihn wie ein Dämon. Die Erste Allgemeine Versicherung mit „Leckt’s mich am Oarsch alle miteinanda und geht zusammen scheißen“ macht schließlich mit dem Abspann den Sack zu. Vor dem Film gab es zur Einführung ein sehr lustiges Gespräch mit Novotny und Gregor Holzinger. So will ich auch werden, dachte ich. Aber Vorsicht. Mein Leben merkt sich so was. Und nachher wundere ich mich dann.

Geisterbahn und Faschingskostüm – Ein Nachhall

Ein Freund, der als Croupier arbeitet, beömmelte sich auch und feierte den Film in seiner Loge gegenüber. Ja, ihr habt richtig gehört: Loge! Die gibt es im Metro-Kino, wo der Kongress stattfand. Zuerst dachte ich: etepetete. Aber man kann sich darin richtig gehen lassen. Der Freund sieht viele gewinnen und verlieren, Promis und Unbekannte. 17-Stunden-Schichten, Hunderte Überstunden im Strudel einer fensterlosen anderen Wirklichkeit. Was er erzählte, vermischte sich für mich mit Exit II. Und mit dem Fasching (der Kongress fand währenddessen statt). Im Zug alles voller kostümierter Leute, die sich freudig aufgekratzt Sexgeschichten erzählten. In der U-Bahn sah ich zweimal denselben Mann mit blauen Plastiktüten über den Schuhen. Er redete zufrieden mit sich über Lugner und Fußball. Vor der Hofburg sagte ein Kleinkind „Free Palestine“; es trippelte mit seinen Touristeneltern an einer Demo vorbei und lernte gerade sprechen. Auf dem Prater bot eine Geisterbahn eine Hölle an; das rosa Restaurantchen ein Stück weiter warb mit Ponys und Prosecco vom Fass. Ich sah ein Schild zur Joseph-Roth-Gasse und dachte an Irmgard Keun (seine Geliebte) und ihre Schilderungen des Kölner Karnevals vor dem 2. Weltkrieg, die ich als Twen gelesen hab. Ich hab mir daraufhin ein Leben wie ihres gewünscht; ich meinte die Freunde, Feste und die inspirierende Kultur, nicht die Höllen und die Katastrophen. Es lag in den Gesprächen in Wien eine nervöse Stimmung in der Luft, besonders wegen Trump, Selenskyj, Oval Office. Hier ein Gegenmittel, in Exit II wird es einem überreicht:

Silvia Szymanski

Kommentare zu „Liebkosungen für Schmerzenskörper – 22. Hofbauerkongress“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.