Kurzfilmtage Oberhausen 2022: Safe Space Festival

Auf kaum einem Festival wird Diversität so sehr gelebt wie in Oberhausen, und das obwohl oder gerade weil sie ohne Bekenntnis zu Diversität daherkommt.

Endlich sind die Kurzfilmtage wieder da. Nach ihrer eigenen Logik sind sie natürlich nie ausgefallen, gingen als erstes deutsches Filmfestival 2020 online, wollten 2021 eine neue Form von Hybridität leben, mit einem Online-Wettbewerb, der dem physischen Festival vorgeschaltet ist. Daraus wurde nichts, dafür aber 2022. Lars Henrik Gass, rhetorischer Grandseigneur (ja, wieso wird das Äquivalent zur Grande Dame auf Deutsch nicht eingesetzt?) und Meister der diskreten Festivalpräsenz (welcher Festivalleiter steht mehr im Hintergrund als er?) klingt in seiner sehr lesenswerten Eröffnungsrede (die ich auch nur gelesen und nicht gehört habe) alles andere als großsprecherisch. Ob das Modell, als Festival zeitgleich oder auch versetzt sowohl online als auch im Kino stattzufinden, tragfähig sein wird, behauptet er nicht zu wissen. Stattdessen wird es mit Konzept ausprobiert. Konzept heißt nicht zuletzt: Es sind nicht dieselben Filme online und im Kino zu sehen. Grob gesprochen: Online dürfen die Filme auch schon etwas älter und anderswo zuvor aufgetaucht sein.

Inklusion statt Exklusion

Oberhausen versteht sich als Labor, das ist nichts Neues. Seine Positionierung in der deutschen und internationalen Festivalszene sticht nur immer mehr heraus: Während das andere große Kurzfilmfestival, das Filmfest Dresden, schon mit dem Trailer von Brenda Lien vor jedem Screening die Message vor sich herträgt, sich und seine Privilegien zu prüfen und allenthalben einen Safe Space zu bilden, leben die Kurzfilmtage die Idee eines geschützten Raumes ganz selbstverständlich. Dabei ist das Prinzip umgekehrt: In Oberhausen geht es nicht um Exklusion (etwa von alten weißen Männern, die ihre Privilegien nicht checken), sondern um Inklusion. Anders gesagt: Es geht nicht um Ordnung, sondern um Chaos. Das hat Tradition. Die Verbindungslinie zur links-materialistischen Idee eines Kinos, das nicht nur für und von Mittelstandskids erzählt, wird im Programm sehr sichtbar. Etwa im von Rainer Komers ausgewählten Block, in dem Essay, Experiment und Amateurproduktion Hand in Hand gehen.

Überhaupt ist es eine Wohltat, Kurzfilme zu sehen, die ganz offensichtlich keine Visitenkarte fürs Geschäft sein wollen. Besonders angetan hat es mir o. T. von Anna Berger (2006), dessen Premiere einst, ich könnte es mir nicht besser ausdenken, am Institut für vergleichende Irrelevanz in Frankfurt am Main stattfand. Eine Traumatherapie und Selbstbefragung, die die Absurdität der eigenen Lebenserfahrung in Spielereien übersetzt, die ganz unsauber sein dürfen. Plötzlich wird Schlagzeug gespielt im Kühlschrank, und das sieht genau danach aus.

Sophia Groening setzt ebenfalls auf filmische Durchlässigkeit in ihrer sprachlich scharfen Miniatur Muss ja nicht sein, dass es heute ist. In Köln-Finkenberg (warum müssen Kölner eigentlich immer ihren Kiez als Verortung dazusagen?) sitzen vier Jugendliche zusammen beim Döner. Schon die Entscheidung zwischen Döner und Pizza ist schwer. Doch dann will der eine die Aufmerksamkeit einer Frau, die ihm gefällt. Statt sie anzusprechen, will er ihr eine Nachricht schreiben. Es geht ans Eingemachte, er lässt nicht locker: von der Bedeutung der Satzzeichen, der Groß- und Kleinschreibung, bis zur Frage, welche Bedeutung das Wort „heute“ hat. Geschrieben von Groening zusammen mit Jan Bonny und Jan Eichberg, durchzieht den Film eine wunderbar lässige Rastlosigkeit, eine Aufregung und Anspannung wie bei den Safdie-Brüdern (Uncut Gems, Good Time …). Stilistisch behauptet Groening eine Unmittelbarkeit und etwas Ungeformtes, wie es geformter nicht sein kann. Maßlos unscheinbar, könnte man auch sagen.

Taxonomie des Anderen

Jan Soldat, der nach einigen Jahren Abwesenheit vom Festivalzirkus momentan wieder eine unglaubliche Produktivität an den Tag legt, nicht zuletzt mit neuen Filmen bei der Woche der Kritik, in Oberhausen und in Cannes (alles innerhalb weniger Monate), schafft selbst Safe Spaces mit seinen Filmen. Weil er darin sexuelle Abweichungen von der Norm dokumentiert, hat er sich zur Regel gemacht, die Filme nie online zu zeigen. Seine Protagonisten vertrauen ihm, ja sie genießen das Spiel mit der Präsenz der Kamera. Da ist Blind Date keine Ausnahme. Unaufgeregt, stets mit dem Blick für das, was jenseits der (sexuellen) Performance von den Menschen sich verrät, im Leerlauf, im Warten, im Aus- und Anziehen, in der Unsicherheit und der Behauptung von Sicherheit, schafft Soldat in der Summe seiner Filme eine Art von Taxonomie des Anderen, dem er nicht mit dem Blick eines Wissenschaftlers oder eines Unbeteiligten begegnet, sondern mit der Aufmerksamkeit desjenigen, der die Gemeinsamkeit der menschlichen Erfahrung voraussetzt, gerade dort, wo die Differenz so augenscheinlich ist.

In Oberhausen laufen nicht nur formal sehr unterschiedliche Filme nebeneinander, in den Wettbewerben steht die Freiheit der Form im Vordergrund. Als ginge es darum, just das zu zeigen, was übrig geblieben ist von der Idee einer Kunst, die autonom ist, sich nicht einfügt in die Konsumlogik von Werken als Content. Gute Arbeit, gute Nacht ist dafür ein gutes Beispiel, weil es die Position der Künstler-Persona zunächst ziemlich eingängig als Telefonat mit dem Jobcenter darstellt. Es wirkt wie eine aus dem Alltag gerissene komödiantische Episode: Die Künstlerin erklärt einer offensichtlich nicht sehr kooperativen Person, dass alle ihre eigenartigen Ausgaben zu ihrer künstlerischen Praxis gehören. Michel Wagenschütz dekonstruiert diese Geste des Aufbegehrens gegen die bürokratische Ordnung, indem er das Telefonat immer wieder von vorne inszeniert und als Performance kenntlich macht, die ort- und sinnlos ist, weil sie eine materialistische Ordnung voraussetzt, die längst als Farce sich selbst frisst. (Willkommen im Dadaismus.)

Expansion und Explosion

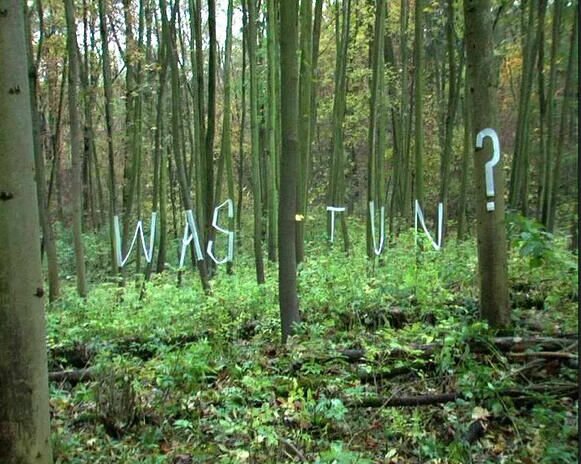

Die Kurzfilmtage Oberhausen sind 2022 auch ein Ort der Expansion und der Explosion. Als hätten sich Programme von drei Jahren angestaut, platzte das Angebot aus allen Nähten. Herzstück des Festivals sind ohnehin die ganzen Segmente außer der Reihe, die Profiles, Archiv- und Verleiher-Screenings und natürlich das Thema. Zu besichtigen waren dabei nicht nur panafrikanische Netzwerke von Filmen, die formal und produktionslogisch komplett unterschiedlichen Kontexten entspringen, sondern auch ein kleiner Block mit Filmen, die Anfang der 1990er Jahre in den Philippinen, in Südkorea und in Thailand im Rahmen von Workshops des Goethe Instituts entstanden. Sie befragen nicht nur unsere Vorstellung davon, was das Goethe-Institut für Arbeit macht (Die Produktion von Experimentalfilmen fördern? Wäre das heute noch denkbar?), sondern auch das Verhältnis von Kulturarbeit und formaler Avantgarde. Einen kleinen Bogen zur Eröffnungsrede von Gass schlug das Programm zudem. In seiner wie immer sehr offen kritischen Art fragte er danach, welche Förderprogramme heute nach welcher Logik entstehen, wenn sie projektbasiert nach Innovation verlangen, statt denen zu helfen, die die Hilfe brauchen. Da klingt der Filmtitel von Wagenschütz nach: Gute Arbeit, gute Nacht. Oberhausen ist Spirit ist Community ist Safe Space ist Befragung der Ordnung der Dinge. Ausgang ungewiss. Oder um es mit Gass zu sagen: „Wir wissen nicht, ob es dafür eine dauerhafte Nachfrage gibt.“

Kommentare zu „Kurzfilmtage Oberhausen 2022: Safe Space Festival“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.