Krieg und Knast all’italiana – Terza Visione 2021

Unter Karlsruher Kronleuchtern: Auch dieses Jahr verführte das Terza Visione zum sinnlichen Forschen auf Neben- und Trampelpfaden der italienischen Genrelandschaft. Erinnerung an ein Wechselbad der Gefühle, Formate, Farben und Erzählweisen.

Wie reich das italienische Genrekino der 1950er bis 1980er Jahre ist, konnte man vom 25. bis 29. August bei der mittlerweile schon siebten Ausgabe des Terza Visione erfahren. Und zwar auf imposante Weise: Das gänzlich mit analogem Filmmaterial bestrittene Festival, das im kleineren Kreis im Nürnberger KommKino startete und seit einigen Jahren im Frankfurter Filmmuseum (DFF) beheimatet ist, siedelte diesmal in den noch „pandemiefreundlicheren“ Prunksaal der Karlsruher Schauburg um; ein Ort, zu dem Analogfilm-Enthusiast*innen vor allem wegen des ambitionierten Technicolor- und 70mm-Festivals ohnehin gerne pilgern. Es erwartet einen hier ein großzügiger, in feierlichem Rot gehaltener Raum samt Kronleuchtern, eine konkave Cinerama-Leinwand, die einen, wenn man in den vorderen Reihen Platz nimmt, quasi immersiv einsaugt, schließlich eine Soundanlage, bei der die Filme auch räumlich unverhofft eindringlich spürbar werden.

Unerschrockener Kino-Enthusiasmus

Verglichen mit den letzten Ausgaben gab es in diesem Jahr recht viele Kopien in deutscher Synchronisation zu sehen, was ebenfalls mit der erschwerten Pandemiesituation zusammenhing. Das störte abseits einiger haarsträubender Kalauer im Komödiensegment aber nicht weiter, wurde sogar von der Mehrheit, so mein Eindruck, angesichts des Pensums von vier Screenings täglich samt Einführungen, Trailershows und Vorfilmprogramm (ein Highlight: die material- und genreeuphorischen Archiv-Kompilationsfilme Peter Tscherkasskys) durchaus dankbar angenommen. Und noch etwas muss erwähnt werden, da es – jenseits von filmmusealen Kontexten – keineswegs selbstverständlich ist: Die Projektionen waren hervorragend. Die Aktwechsel saßen, Unschärfen wurden sogleich nachgezogen, ein schmaler Bildstandversatz am oberen oder unteren Ende zügig ausgeglichen; Vorführhandwerk auf höchstem Niveau.

Und das eigentliche Programm? Neben dem gemeinsamen (Wieder-)Sehen, häufig auch Erstmalig-Analog-Sehen, von Klassikern der mittlerweile weitgehend Etablierten, allen voran Dario Argento und Lucio Fulci, vielleicht sogar auch Ruggero Deodato, ist es den Festival-Initiatoren und Kuratoren Andreas Beilharz und Christoph Draxtra immer auch ein Anliegen, mit dem Publikum Neben- und Trampelpfade der italienischen Genrefilmlandschaft abzuschreiten, ja mitunter auch Kopien blind zu programmieren, die ewig schon keine Einsätze mehr hatten und mitunter nicht einmal im cinephilen Torrent-Tracker-Universum greifbar sind. Was dabei herumkommt, ist gleichermaßen eine sinnlich-konkrete Form des Forschens, des Kartografierens einer alternativen (Kultur-)Geschichte des italienischen Kinos, und ein purer, im besten Sinne „unkritischer“, da gänzlich unvoreingenommener und unerschrockener Kino-Enthusiasmus.

Schillernde Südsee, höllenhafter Dschungel

Neben den Albtraumwelten, die uns die oben genannten Genreautoren entwerfen – so legt neben Fulcis würdigem Festivalabschluss Über dem Jenseits (...E tu vivrai nel terrore! L'aldilà, 1981) auch Deodatos Dschungel-Tour-de-Force Die letzten Kannibalen (Ultimo mondo cannibale, 1977) besonders harte Bandagen an – sahen wir auch eine Menge ungebrochene Schönheit in diesen verregneten Tagen: Besonders die schillernd sonnendurchfluteten Südseewelten des ethnografischen Semi-Spielfilmers Folco Quilici sind hier zu nennen; aber auch die äußerst liebevoll zusammengebastelten Settings von Vittorio Cottafavis präzis in Scope kadriertem, sogar auf einer ultrararen 70mm-Kopie projizierten Herkules erobert Atlantis (Ercole alla conquista di Atlantide, 1961), der zudem die latente Homoerotik des vor öligen Muskeln und (zu) kurzen Gewandungen strotzenden Peplum-Genres, der italienischen Spielart des Sandalen- und Sagenfilms, eindrucksvoll untermauerte. Ein paar Stunden später staunten wir dann fast schon ungläubig angesichts des Slapstick-Sadismus mit Wiederholungszwang, den uns Steno mit seiner sympathischen, manchmal auch ein bisschen ätzenden Mainstreamkomödie Bonnie und Clyde auf Italienisch (Bonnie e Clyde all'italiana, 1982) servierte; um schließlich am nächsten Mittag neben verschiedenen Gefühlssuperlativen auch eine ordentliche Ladung Melodram-Katholizismus in Schwarzweiß von Mario Costa abzubekommen (Für dich habe ich gesündigt, Per salvarti ho peccato, 1953).

Man könnte die Aufzählung endlos so weiterführen; insgesamt ein Wechselbad der Gefühle, Formate, Farbverfahren, Erzählweisen. Lieber möchte ich noch drei Filme vorstellen, die mir persönlich besonders gefielen; noch schnell, bevor die Festivaleindrücke zu einem großen Klumpen im Kopf geworden sind. Denn auch das gehört dazu: Man sitzt während des Festivals zur fortgeschrittenen Stunde im Saal und weiß schon dort nicht mehr recht, womit es um 13 Uhr eigentlich losgegangen war.

Frauen im Zuchthaus (Prigione di donne, Brunello Rondi, 1974)

Wie bunt der Strauß war, den das Terza-Visione-Programm präsentierte, lässt sich nicht zuletzt am breiten Spektrum in Sachen Genretreue festmachen. Während einige der Filme ihre jeweiligen Genreerfordernisse „pflichtbewusst“ abarbeiteten – der Gangsterfilm Mord auf der Via Veneto (Roma comme Chicago, 1968) von Alberto De Martino wäre so ein Beispiel gradlinig-uneitlen und zugleich unpersönlichen Handwerks – waren andere Titel auf eine Art Mehr- und Uneindeutigkeit aus. Zu dieser Genre-Transzendenz passt Brunello Rondis Prigione di donne (was schlicht „Frauengefängnis“ bedeutet), ein Film, der so seltsam zwischen den Stühlen steht, dass man am Ende nicht recht weiß, ob sich Rondi überhaupt für sein exploitativ konnotiertes Women-in-Prison-Genre erwärmen konnte.

Es geht mit einer comichaften Hippie-Clique los, wie man sie aus den eher dumpferen Produktionen der Zeit kennt, etwa aus Enzo G. Castellaris Dealer Connection (La via della droga, 1977). Die französische Archäologiestudentin Martine verirrt sich bei einer Expedition mit ihrer Freundin in eine Drogenhöhle und wird sogleich, na klar, bei einer turbulenten Polizei-Razzia mitsamt der anderen eingesackt. Da man ihr Heroin zugesteckt hat, nimmt nun die Hölle der Untersuchungshaft ihren Lauf. Doch statt den bisherigen Tonfall aufs Gefängnissetting zu übertragen, kühlt es erst einmal deutlich ab. Gleich bei der obligatorischen Leibesvisitation, der sich unsere den gesamten Film über seltsam neben sich stehende Heldin unterziehen muss, ist von der Sleaziness des Beginns nichts mehr übrig. Schroff, fast schon protokollhaft-sezierend beobachtet der Film, wie man sie mit Handschuhen schmerzvoll in der Intimzone abtastet, von Betrachter*innen-Lustgewinn keine Spur.

Dieser quasi dokumentarische Kern, und eine darin aufscheinende abstraktere Systemkritik, wird im Folgenden immer wieder sichtbar. Etwa in den vom entsagungsreichen Leben sprechenden Gesichter älterer Insassinnen, die hie und da abseits der doch eher divenartigen Zellengenossinnen Martines die Halbtotalen bevölkern. Eine Duschszene wiederum, die ebenfalls „lebensnahe“ Körper an den Rändern zulässt, transportiert gerade dann unumwunden Sexploitation, wenn sich eine der Nackten nach inszenatorisch eindrücklicher Masturbation reuig einer überforderten Ordensschwester (sie stellen, warum auch immer, das Gefängnispersonal) zu Füßen wirft.

Letztlich zerfällt der Film in mal geerdet politisierte, mal enthoben lustvolle Szenen, das Gefühl für die verstreichende Zeit kommt einem dabei abhanden – eine schöne Entsprechung zur Tragik der porträtierten Gefängniswelt. Man kann nicht behaupten, dass das alles „funktioniert“, Prigione di donne ist randvoll mit Merkwürdigem, Unvereinbarem und Halbgedachtem – und wird mir gerade deswegen wohl besonders lebhaft in Erinnerung bleiben.

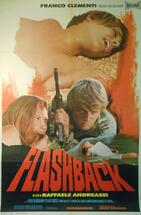

Flashback (Raffaele Andreassi, 1969)

Lasse ich die drei Terza-Visione-Ausgaben, bei denen ich bislang dabei war, Revue passieren, dann ist Flashback sicher eine der ungewöhnlichsten Seherfahrungen. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier überhaupt noch von einem Genrefilm im herkömmlichen Sinne sprechen kann. Dabei scheint in den ersten zehn Minuten alles noch glasklar: Wir sehen Wehrmachtssoldaten, wie sie des Nachts durch eine ansteigende Landschaft robben, im Off breitet sich ein Klangteppich aus Detonationen aus – ein italienischer Kriegsschauplatz, ein Kriegsfilm. Drei Soldaten werden abkommandiert, einen Spezialauftrag zu erfüllen (man spricht hier et was komisches Deutsch, während unser künftiger Held, das Publikum wird es ihm gedankt haben, zumindest auf italienisch denkt). Zwei brechen also zur Mission auf, der andere hält die Stellung in einem Baumwipfel. Als er am nächsten Tag eben dort erwacht, ist von seiner Einheit keine Spur, alles ist idyllisch, totenstill – auch im Kinosaal wird den ganzen, oft sehr leisen Film über eine beeindruckende Grabesstille herrschen.

Kein Krieg also, nirgends. Doch der Soldat traut der Sache nicht und hält die Stellung, peu à peu dämmert es ihm, dass er auf verlorenem Posten ist, dass hier nichts mehr stattfindet. Da die Gegenwart außer Naturschönheit nichts bietet – es sind die schönsten Pflanzen-Impressionen, zumal in einer nagelneuen 35mm-Kopie, die ich seit langem im Kino gesehen habe –, wird sie immer mehr von Flashbacks des Soldaten durchkreuzt. Sind es am Anfang noch romantisch liebliche Subjektiven des sexuellen Begehrens, hält mehr und mehr auch die Gewalt Einzug, der Krieg wird zur Kopfsache.

Flashback hört also auf, ein klassischer Kriegsfilm zu sein, wird zum radikal durchs Subjekt gefilterten Ein-Mann-Stück, zusehends angereichert mit quasi-dokumentarisch-ethnografischen Seitenblicken. Denn der Soldat verlässt nach anfänglicher Skepsis schließlich den Baum, läuft in verlassenen Häusern umher, beobachtet später die in ihre Heimat zurückkehrende Zivilbevölkerung, auch junge Frauen beim Baden, ein klassisches Motiv impressionistischer Malerei. Hier ließe es sich eigentlich doch leben, wäre man nicht der Feind in einem fremden Land.

Interessant ist, wie der Film mit den Sympathien spielt, die wir dem blonden, so gut wie gutmütig aussehenden Mann zunächst entgegenbringen. Wer von der Liebe tagträumt kann auch in Nazi-Uniform kein schlechter Mensch sein... Das ändert sich, als seine eigenen Gräuel ihn und uns heimsuchen, das Ausmaß seiner Schuld seine äußerliche Schönheit brüchig werden lässt. Die Natur ist bei diesem Prozess völlig unbeteiligt, liegt sanft da, beugt und biegt sich lediglich im Wind. Ob Terrence Malick den Film kennt?

Das Duell der Besten (I paladini – storia d'armi e d'amori, Giacomo Battiato, 1983)

Als ich das erste Mal das Festivalprogramm überflog, hatte ich „Das Duell der Bestien“ gelesen – was definitiv nach wie vor mehr hermacht als die „Besten“, die in mir ungute Assoziationen zu untoten TV-Nachmittagsquizshows im ZDF oder anderswo hervorrufen. Aber auch ohne Bestien wird in dieser Mittelalter-Fantasy einiges an Spektakel geboten; nicht immer überzeugend, dafür stets charmant und ehrlich ums Affektkino bemüht.

Auch hier beginnt es fulminant: Ein Ritter in blank blitzender Rüstung reitet in SloMo einen von Gebirgswänden eingezwängten Bach entlang und schlägt zu dröhnenden Synthie-Sounds drei animalische Räuber in die Flucht, die im Begriff sind, der schönen Bradamente Leid anzutun. Jeder seiner Schwerthiebe bedeutet dabei eine abgetrennte Extremität. Der Film hat sichtlich Freude daran, Gewalttaten ästhetisch auszukosten und ähnelt darin John Boormans Excalibur von 1981 – der neben dem artverwandten Krull (1983) ein unumstößlicher Film meiner Kindheit ist, I paladini hatte es also leicht! Von den herumfliegenden Armen, Beinen und Köpfen gibt es letztlich gar nicht mal so viele zu sehen, denn der als episch ausgegebene Glaubenskrieg zwischen Kreuzrittern und Mauren findet im Grunde nur zwischen einer Handvoll Protagonist*innen statt – den Besten eben.

Bradamente wird sich laut Weissagung in den Mauren Ruggero verlieben, dessen Widersacher Orlando, ein Kreuzritter, wiederum in die Maurin Angelica. Die Frontlinie wird buchstäblich durchkreuzt; das macht die Kriegsführung kompliziert – doch der Film hat am Ende eine einfache Lösung parat: Die Liebe kennt keine Ethnien und Religionen, der Frieden ist einfach schöner als der Krieg; die beiden Paare legen nach einigen Irrungen und Wirrungen (sowie Leichen) ihre Kriegskleider ab und reiten romantisch gen rötlich-schimmerndem Horizont davon.

Auch wenn man vorab vielleicht gern ein Tick mehr Story-Raffinesse und die ein oder andere Statisten-Opulenz geboten bekommen hätte, liefert I paladini an anderen Fronten voll ab: eine Symphonie aus 80er-Föhnfrisuren, Ausdrucksmaximierungen im Close-up, ein liebevoll-spleeniges Set- und Kostümdesign, bei dem jeder Schurke wie in einem guten Kung-Fu-Film sein eigenes exzentrisches Gimmick (hier: Helmaufsatz bzw. -schmuck) und individuellen Kampfstil bekommt.

Während des Schauens war ich nicht selten über die Kameraarbeit erstaunt, die – anders als einige andere Formdinge, die ähnlich der schwerfälligen Rüstungen mitunter quietschen und haken – hier ganz wie aus einem Guss ist. Die End Credits lassen dann Dante Spinotti aufpoppen, alles klar, der Kameramann von Michael Manns Der letzte Mohikaner (Last of the Mohicans, 1992). Und nochmal zurück zur kaum existenten Story: Im anschließenden Smalltalk im Innenhof meinte ein anderer Gast, die Hauptsache sei doch, dass ein Film es schaffe, einen anderthalb Stunden ganz in seine Sache reinzuziehen. Was danach ist, sei im Grunde egal, außerhalb seiner Macht. Mission accomplished.

Kommentare zu „Krieg und Knast all’italiana – Terza Visione 2021“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.