Kino, das die Leinwand sprengt – Actionfilmfestival Karacho 2022

Lavamassen, Schmetterlinge, Typen in Fell- und Gummianzügen: Action ist auf dem Nürnberger Festival der Oberbegriff für alle Reize, die in den Schutzraum des Kinosaals dringen – nicht zwangsläufig mit opulenten Budgets.

Schmetterlinge, die bei Berührung töten; ein Ferienidyll, durch das sich Lavaströme fressen; ein FBI-Undercoveragent mit zahllosen Oneliner-Einsätzen und der Statur eines Navy Seals; ein sonnenbebrillter Killer im Anzug, dessen Weiß sich zusehends blutrot färbt; ein Mad Scientist mit gleichermaßen extravaganten Roben wie absurd schlechten Zähnen: Vom 11. bis 13. November fand im gleichermaßen enthusiastischen wie (genre-)filmhistorisch versierten Nürnberger KommKino wieder das gänzlich von 35-mm-Kopien projizierte Karacho – Festival des Actionfilms statt. Das Programm ist abwechslungsreicher, als man bei einem Ein-Genre-Festival vermuten könnte. Action ist hier der Oberbegriff für alles, was physisch ausgreift, sozusagen die Klammer, innerhalb derer sich diverse Genrespielarten des Spektakels und der Kinetik zusammenfinden. Gemeinsam haben die zusammengestellten Filme, dass sie bedingungslos an die Macht der Bilder (und Töne) glauben, dass sie stetig mit ihren Reizen in den „Schutzraum“ des Kinoraums vordringen.

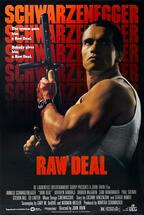

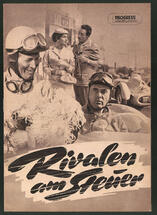

Dieses Jahr gab es unter anderem einen für die DEFA (nicht zuletzt wegen des merklichen Fernwehs) untypischen Rennfahrerfilm (Rivalen am Steuer, 1957), einen japanischen Monsterfilm samt liebevollen Städteminiaturen und Gummianzügen (King Kong – Frankensteins Sohn / Kingu Kongu no gyakushū, 1967), pathosgetränktes „Heroic Bloodshed“ des Shootout- und Bodycount-Megalomanen John Woo (The Killer, 1989), großbudgetiertes und -orchestriertes Hollywood-Katastrophenkino (Dante’s Peak, 1997), Tsui Harks vom zeitgenössischen Eurohorror beeinflusstes Martial-Arts-Debüt Die Todesgrotten der Shaolin (The Butterfly Murders, 1979) und eben das, was man auf Anhieb mit Actionkino in Verbindung bringt: muskelbepacktes und sich selbst nicht allzu ernst nehmendes Schwarzenegger-80er-Kino (Der City Hai / Raw Deal, 1986) oder eine für den boomenden Videomarkt gedrehte Cannon-Films-Produktion mit dem leicht melancholisch dreinblickenden Michael Dudikoff (The Human Shield, 1991).

Dass ein solches Attraktionskino nicht zwangsläufig an opulente Budgets geknüpft ist, konnte man bei den elf Screenings des dreitätigen Festivals mehrfach feststellen. Die Pappmaché-Verwüstungen des Kaiju-Films standen neben den Pyroorgien des Hollywood-Mainstreams; die „waghalsigen“, mittels Rückprojektionen inszenierten Überholmanöver auf den Rennstrecken der DEFA-Produktion neben dem filigranen, quasi-naturalistischen Ineinander von CGI, practical effects und oldschooligen Matte-Paintings eines Dante’s Peak. Auch erzählerisch trafen bei der nunmehr siebten Karacho-Ausgabe wieder Welten aufeinander: Während Filme wie Raw Deal und The Killer den Actionpegel konstant auf hohem Niveau hielten, erzeugen Dante’s Peak oder auch Harks unverhofft gemächlich voranschreitender Die Todesgrotten der Shaolin ihren Thrill, indem die Action sich entweder langsam aufbaut oder aber abrupt aus der trügerischen Ruhe heraus ausbricht.

Durchs lange Wochenende zog sich die Idee eines Kinos, das die Affekte gradlinig anspricht. Zugleich „referierte“ das Karacho auch wieder eine in verschiedenste Richtungen abzweigende Film- und Kinogeschichte – wie beschrieben in stilistischer und produktionsökonomischer Hinsicht, aber auch material- und kulturgeschichtlich: Was hat sich vom Actionfilmerbe hierzulande in farbechten Kopien erhalten, wo lassen sich blaue Seen und grüne Wälder aufgrund des Rotstichs bloß noch erahnen? Bei welchen Produktionen hielt es der deutsche Verleih für angebracht, knackige Laufzeiten weiter einzudampfen? Wo entwickelt die Synchro (einiges war auch OV zu sehen) ein charmantes, wo ein haarsträubendes Eigenleben?

Dante’s Peak (USA 1997, Regie: Richard Donaldson)

Symphonisches Bigger-than-Life-Kino, das aber nie die menschlichen Maße aus dem Auge verliert: Trotz der massiven Zerstörungen, die der majestätisch über dem Städtchen Dante’s Peak thronende Vulkan anrichten wird, ist der Film dem Tod gegenüber nie gleichgültig, überall ist Mitgefühl spürbar, sogar der Hund der Familie Wando wird – ein kleines Zwischenfinale – in letzter Sekunde vor den anrollenden Lavamassen gerettet. Rachel Wando (Linda Hamilton) ist alleinerziehende Mutter und Bürgermeisterin von Dante’s Peak, einem idyllischen Nest in der Kaskadenkette im Nordwesten der USA. Eben hat sie auf einem Straßenfest einen Preis für das zweitschönste amerikanische Städtchen in der Kategorie unter 20.000 Einwohnern entgegengenommen, als der auswärtige Vulkanologe Harry Dalton (Pierce Brosnan) an sie herantritt; sie zu einer gemeinsamen Inspektion des nahen Berges drängt. Seismische Messungen haben ihn auf den Plan gerufen.

Wir als Zuschauer:innen haben zu diesem Zeitpunkt schon drastischere Zeichen dafür präsentiert bekommen, dass sich eine Katastrophe anbahnt. Um dem frisch gekürten Vorzeigestädtchen aber nicht die Tourismuseinnahmen zu verhageln, will außer Dr. Dalton niemand die überfällige Evakuierung einleiten. Es kommt, wie es kommen muss: ein riesiger Knall, auf den weitere folgen. Obwohl von der ersten Sekunde an klar ist, worauf das Ganze hinausläuft, sind die Bilder, die Dante’s Peak dafür findet, verstörend: ein vermeintlich Schutz gewährender Bergsee, dessen Säuregehalt langsam das Holzboot durchfrisst; Lavamassen, die plötzlich durch eine Wohnzimmerwand brechen, eine Highway-Auffahrt, die in albtraumhafter Trägheit zerbirst, Ascheregen und Finsternis. Besonders nervenaufreibend ist im Grunde die Dramaturgie des Ausbruchs selbst, der eben nicht auf einen Schlag, sondern in Phasen vonstattengeht. Es ist schon fast ironisch, dass gerade das, was der authentischen Darstellung eines tatsächlichen Naturphänomens einigermaßen nahekommt, inszenatorisch zugleich der Anlass dafür ist, die Maschinerie des artifiziell durchgebildeten Blockbuster-Illusionismus erst richtig in Gang zu setzen.

Rivalen am Steuer (DDR 1957, Regie: Ernst W. Fiedler)

Die DEFA ist nicht gerade für Leinwandkinetik bekannt, doch der heute vergessene, damals wohl vom Publikum gut angenommene Rivalen am Steuer versucht uns genau das zu bieten. Er ist erstaunlich westlich geraten, verzichtet weitgehend auf Bürokratendialoge und Ideologieeinschübe. Stattdessen schwelgt er in lüsternen bis abschätzig-eifersüchtigen Blickwechsel-Montagen sowie den Gefahren und Heldentaten, die der Asphalt bereithält (eine Melange aus beschleunigten, von Rückprojektionen unterstützten Spielfilm- sowie rahmenden Dokumentaraufnahmen). Sogar der Sehnsucht nach Orten, die vom interieurtechnisch und kulinarisch deprimierend wirkenden Eisenacher Alltag (Kartoffelsuppe und Pressspananrichten) abweichen, wird entsprochen:

Der Rennfahrer Manfred Falk (Axel Monjé), der steife und für sein innerfilmisches Startum zu wenig sexy geratene Held des Films, lässt sich während eines westdeutschen Wettbewerbs von den südamerikanischen Alvarez-Werken abwerben. Ausschlaggebend für seine Entscheidung ist nicht zuletzt Manuela (Edelweiß Malchin), die linkische Tochter des Industriellen. Seine bisherige Freundin Inge (Christa Fügner) lässt Falk für den Karrieresprung und das „exotische“ love interest ebenso wie das Autosportkollektiv im Stich.

Sein Rennfahrerkollege Hermann (Wilhelm Koch-Hooge) schaltet schnell, übernimmt die Startposition seines Freundes und verunglückt sogleich. Er muss sich im Folgenden an die Spitze zurückkämpfen und entwickelt dabei Gefühle für die ihn unterstützende Inge. Sie hält es mit ihm eher kameradschaftlich. Die Filmemotionen schwappen erst dann wieder so richtig über, als Inges verflossene Liebe Lateinamerika – übrigens eine gebrownfacete DDR mit Salsatänzen, Rotweinkaraffen und säuberlich im Bildmittel und -hintergrund aufgestellten Palmen – den Rücken kehrt und geläutert wieder in der Heimat aufkreuzt. Nun buhlen beide Männer nicht nur um dieselbe Frau, sondern auch um den ersten Platz auf der Piste.

Die Todesgrotten der Shaolin / The Butterfly Murder (Hongkong 1979, Regie: Tsui Hark)

Bis etwa zur Hälfte von Tsui Harks Kinofilmdebüt weiß man nicht recht, ob es überhaupt noch ein klassischer Action- bzw. Wuxia-Film werden wird. Bis hierhin kommt es einem mehr wie ein ins feudale China transferierter Eurohorrorfilm und zugleich wie eine Hommage an Alfred Hitchcocks Die Vögel (The Birds, 1963) vor. In einer entlegenen Palastanlage spukt es. Wie bei den unerklärlich aggressiven Vogelangriffen auf eine kalifornische Insel sorgen hier inmitten der chinesischen Steppe anmutige Schmetterlinge dafür, dass sich die Leichen nur so stapeln. Ein gelehrter Einsiedler (Wong Shu-Tong) und ein Kämpferduo (Lau Siu-Ming & Michelle Yim) gehen dem mysteriösen Treiben auf den Grund und entdecken dabei, dass im düsteren Palastgewölbe vieles anders zu sein scheint als vom Palastherrn behauptet. Identitäten bröckeln, die fackelbeschienenen Kellergänge des Palastes werden durchmessen. Sie bergen wohl einen Schatz, für den sich zu töten lohnt.

Wie in späteren Hark-Filmen gibt es viel Handlung in dem Sinne, dass jedes Handeln der Figuren im Drehbuch logisch motiviert ist. Zugleich entwickelt der alle Bildareale durchdringende Stilwillen ein solches Eigenleben, dass man mehr an den Scope-Kompositionen „klebt“, als der Story zu folgen. Wer hier wen aussticht, wird angesichts der filigranen Bildraumstaffelungen, deren strenge Geometrien an Budd Boettichers Western denken lassen, und dem schroffen Wechsel von flächigen und tiefenscharfen Einstellungen zur Nebensache. Der über weite Strecken kontrollierte Charakter von Die Todesgrotten der Shaolin scheint letztlich auch dazu zu dienen, die Eskalationen, die speziell das letzte Drittel bereithält, zu potenzieren. Hier werden alle Register des Spektakelkinos gezogen: ein vermummter gialliesker Killer, durch die Luft fliegende Schwertmeister mit schrulligen Gimmicks, explodierende Krähen und übermächtige Schusswaffen. Ist der Film anfangs noch purer Genreklassizismus, bei dem jedes noch so kleine Bild- und Tonelement zu einer homogenen Atmosphäre beiträgt, mutiert er zusehends zum Eklektizismus aneinandergereihter Actionakrobatiken. Diese bieten den Zuschauer:innen ebenso wenig Orientierung wie das unterirdische Gängesystem den Held:innen.

Kingu Kongu no gyakushū / King Kong – Frankensteins Sohn (Japan/USA 1967, Regie: Ishirô Honda)

Ein UN-Forscherteam ist mit dem U-Boot im Pazifik unterwegs. Das Schicksal will es so, dass sie einen Zwischenstopp einlegen müssen und so auf die sagenumwobene Insel des King Kong gelangen. Dass er dort haust, ist ein offenes Geheimnis – wie sowieso die Existenz riesiger Monstren im Kosmos von King Kong – Frankensteins Sohn wenig Verwunderung hervorruft. Mit Dinosauriern hatten Susan (Linda Miller) und ihre beiden Begleiter dann aber doch nicht gerechnet. Es beginnt der erste epische Kampf zwischen Kong und einem ähnlich großen Widersacher; das heißt zwischen Typen in Fell- und Gummianzügen, die sich unterstützt von derben Postproduktionssounds und mit ganzem Körpereinsatz durch liebevoll ausstaffierte Studiominiaturen kloppen. King Kong siegt. Er will die blonde Susan bei sich behalten; sie kann ihn in einem fast schon zärtlichen Monolog davon überzeugen, die Expedition ziehen zu lassen.

Melancholisch blickt der Fellriese, bis zur Hüfte im Meer stehend, noch eine Weile dem abtauchenden U-Boot hinterher, wir sehen ihn nur von hinten, man würde sich nicht wundern, wenn Kong gerade weint. Er ist ein tragischer Held. Nicht nur, weil seine Welt mit der der Menschen nicht in Einklang zu bringen ist, sondern weil sie ihn ausbeuten; wie üblich im Kaiju haben sie das Happy End kaum verdient: Der diabolische Dr. Who (Hideyo Amamoto) lässt am Nordpol von Mechani-Kong – einer Roboternachbildung des Kong – das radioaktive Element X abbauen, natürlich um damit den Schlüssel zur Weltherrschaft in den Händen zu halten. Aber die metallische Replik packt’s nicht, und da wird die gefangengenommene Susan eben zum Köder für den echten Kong …

Ishirō „Godzilla“ Hondas Toho-Studio-Produktion ist voller offensichtlich irrsinniger, dabei aber selbstbewusst vorgetragener Ideen. Es fängt mit dem schwebenden Speedboat an, mit dem die Forscher die Insel erreichen, geht über zu dem innerfilmisch völlig logisch erscheinenden Ansatz, das vorläufige Fehlen des Arbeitssklaven Kong (der schließlich übrigens mittels Hypnosekristall zur Arbeit bewegt wird) mit einer Roboterkopie zu kompensieren, und endet mit der Feststellung von Susans Kollegen bei der UN, dass die Zuneigung von Kong zu Susan nicht verwunderlich sei, denn er sei schließlich ein „Mann“, und was sie sei, nun ja, das sehe man ja.

Kommentare zu „Kino, das die Leinwand sprengt – Actionfilmfestival Karacho 2022“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.