Karlovy Vary 2014: Sehtagebuch (2)

Ein Haar im mexikanischen Wind, Vampire im griechischen Winter und der Versuch einer radikalen Befreiung aus der linearen Zeitlichkeit. Notizen vom Festival.

La tirisia (Regie: Jorge Pérez Solano, Mexiko 2014)

In den verlassenen Landschaften des mexikanischen Bundesstaats Oaxaca ist kaum was drin. Kakteen, Salzminen, hier und da ein Haus, das war’s. Trotzdem ist dieser Film zunächst ziemlich unübersichtlich. Erst langsam schält sich ein Schicksal heraus aus der kargen Umgebung. Das liegt vor allem daran, dass Jorge Pérez Solano seine zwei Frauenschicksale erst behutsam in Bezug zueinander bringt. Die Konstellation – einer sozialen Realität entlehnt – ist denkbar einfach und tragisch: Cheba (Adriana Paz) ist von ihrem Liebhaber schwanger geworden. Mit Einstieg des Films stehen nun zwei Ereignisse bevor: die Rückkehr ihres seit Jahren in den USA weilenden Ehemanns und die Niederkunft. Das Baby kommt zuerst. Es darf nicht sein. Sein Vater soll es nehmen. Der übergibt es seiner Frau Ángeles (Gabriela Cartol). Pérez Solano beutet die Kinder nicht emotional aus, verweigert ihnen jedes Close-up. Sie sind hier nicht Leidtragende, sondern Last, weil die Geschichte konsequent aus der Perspektive der Frauen erzählt wird. Der Titel weist auf eine eher spirituelle Krankheit hin, eine Abwesenheit der Lebensgeister, einen Zustand, in dem Veränderung nur noch eine vage Erinnerung ist. Das Leben hinnehmen, weitermachen. Trotzdem ist dies kein Opfer-Film, sondern ein zutiefst politischer – und das weniger wegen der eher nebenbei mitgenommenen Dekonstruktion ländlichen Wahlkampfs, sondern vor allem wegen seines genauen Blicks auf Geschlechterstrukturen. Die Bildsprache ist konzentriert, sucht immer wieder nach bescheidener Poesie, überhöht nicht nur den sozialen Konflikt, sondern auch mal ein Haar im Wind. Dieser Ansatz ist typisch geworden für das mexikanische Kino, das changiert zwischen einem angesichts der desolaten Lage fast notwendigen Realitätsbezug und der durch das Kino von Carlos Reygadas beliebt gewordenen Suche nach dem Erhabenen im Profanen. Ob diese Mischung produktiv bleibt oder sich zum Gefängnis entwickelt, wird sich erst zeigen müssen.

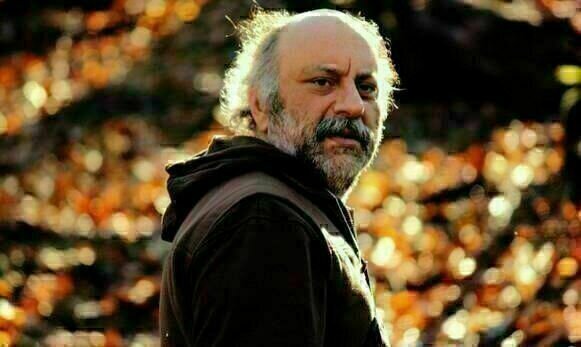

Norway (Norviyia; Regie: Yannis Veslemes; Griechenland 2014)

Only Lovers Left Alive im Griechenland der 1980er Jahre, zumindest fast. Bei Jarmusch ist der Vampir seine Musik leid, in Norway kann Vampir Zano ohne sie nicht leben. Per Voice-over berichtet er vom Winter 1984, in dem alles am Tiefpunkt war, er nicht mehr wollte als eine „warme“ Frau und dass die verdammte Musik nicht aufhört. Wenn er nicht weitertanzt, bleibt sein Herz stehen. Und so tanzt sich Zano durch diesen Film, wartet auf jemanden, der nicht kommt, hängt in einem Nachtclub rum, beißt einen Norweger, der sich fortan in einem absurden Mensch-Vampir-Zwischenstadium befindet, lernt eine Frau kennen. Zu dritt streift man durch ein traumartiges Athen und kommt bald in ein fernes Königreich, in dem ein großer Strippenzieher wartet – Hitler oder Oz, oder beides zugleich. Die Musik ist elektronisch, aber Norway eher ein Jazzstück, improvisiert, nicht weil die Dialoge ungeschrieben wären, sondern weil der Film oft selbst nicht zu wissen scheint, wie es weitergeht – was ihm guttut. Mit seinen hässlichen Figuren, vor allem mit dem eher von Furchen als Falten gezeichneten Zano, pflegt er einen fast zärtlichen Umgang. Dazu tolle nächtliche Neonfarben, aus allen Ecken, Nebel aus allen Richtungen. Eine wunderschöne Halluzination.

Obsessive Rhythms (Cadences obstinées, Regie: Fanny Ardant; Frankreich/Portugal 2013)

Am schönsten ist dieser Film, wenn Asia Argento allein mit der Musik ist. Nicht, wenn die von ihr gespielte Cellistin Margo alleine mit ihrer Musik ist Sondern dann, wenn die extra-diegetische Musik auf einen extra-narrativen Moment trifft, wenn der Film mit einer zarten Klaviermelodie oder einer behutsamen Arie Margos Gesicht streichelt, wie es die Männer in ihrem Leben nicht tun. Die größte Enttäuschung in dieser Hinsicht ist Furio (Nuno Lopes), der die Bauleitung eines mit zwielichtigen Mitteln finanzierten Hotels übernommen und für seine Freundin keine Zeit mehr hat. Nur noch schlecht gelaunt und stets kurz angebunden, blafft er sie an: „Du machst schon wieder eine Szene!“ „Ich hab ja sonst auch nix zu tun!“, antwortet sie. Ihre eigene Karriere als Musikerin hat sie einst für die Liebe aufgegeben, jetzt gibt die Liebe sie auf, und der Rückweg zur Musik scheint verschlossen, das Alter wartet schon. Die Projektionsverhältnisse im vor dem Festivalpalast errichteten Zelt sind nicht die besten, gerade für einen Film, der mit viel Dunkelheit arbeitet. Aber auch davon abgesehen ist mir die um Margos Depression herum aufgebauschte Handlung etwas zu viel. Seitensprünge lassen Schlimmes erahnen, es entwickelt sich ein Patriarchen-Clash zwischen Gérard Depardieu als Priester und Franco Nero als mafiösem Auftraggeber des Hotelprojekts. Die gegenwärtigen Entscheidungen und Konflikte der Männer bieten aber nur die Bühne, auf der Margo ihre vergangenen Entscheidungen beweint. Selbst für eigentlich totparodierte Erinnerung-ans-Liebesglück-Montagen ist sich Fanny Ardant nicht zu schade. Das ist schön, ist dieses Schwelgende doch deutlich überzeugender als die eher müde Dynamik zwischen den Darstellern, sobald es um was geht.

Fish & Cat (Mahi Va Gorbeh; Regie: Shahram Mokri; Iran 2013)

Man ist geneigt, mit der Tatsache zu beginnen, dass dieser Film in einer einzigen zweistündigen Einstellung gedreht wurde, aber so richtig diese Aussage ist, so wenig sagt sie uns über den Reichtum von Fish & Cat, einen Film, dessen Form und dessen Denken nicht trennbar sind, der nicht auf ein formales Gimmick reduziert werden kann. Zudem transportiert die Plansequenz Vorstellungen einer Linearität, die hier absolut nicht gegeben ist. Shahram Mokri beginnt mit dem nüchternen Hinweis auf einen realen Fall: In der Umgebung eines von den iranischen Behörden wegen Hygienemängeln geschlossenen Restaurants sind Jugendliche ermordet worden. Man verdächtigt die ehemaligen Köche. Die erste Einstellung – nun ja, die erste Rahmung – zeigt uns diese Köche in den Resten des verlassenen Lokals mitten im Wald. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein universitärer Campingplatz, auf dem sich gerade einige Studenten zum jährlichen Kitesurf-Wettbewerb einfinden. Das Geheimnis, das Unheimliche steckt schon in den entsättigten Farben des Settings. Aber Fish & Cat unterläuft konsequent alle Erwartungen: Er ist weniger ein Horrorfilm, als dass er einen heraufbeschwört, und ein Mindfuck ist er nicht in dem Sinne, in dem er uns mit seiner Handlung irritiert, sondern weil er unsere Wahrnehmung durcheinanderbringt. Wie in den Filmen von Mokris Landsmann Kiarostami durchdringen sich hier Medienexperiment und filmische Ereignisse ständig. Was die oft herrlich komischen Dialoge, den großartigen Suspense-Score, die ganze Atmosphäre schließlich in den filmischen Himmel hebt, ist Mokris Spiel mit der Zeit, sobald sich Mahmoud Kalaris in Bewegung setzt. Eine filmische Struktur, die ein Ereignis nicht erzählt, sondern fragmentarisch umkreist, ist nichts Neues, aber diese Kreisbewegung ist in Fish & Cat tatsächlich eine einzige Bewegung nach vorn, eine logisch unmögliche Bewegung. Wir folgen mal den einen, mal den anderen Figuren über das gesamte Campinggebiet – schon das freilich eine logistische Meisterleistung –, es kreuzen sich ihre Wege, und bald wiederholen sich Sätze und Gesten. Wir erleben eine Situation zugleich zum ersten und zum zweiten Mal und das nicht nur im Film, sondern in der filmischen Realität. Fish & Cat behauptet eine Gleichzeitigkeit, die es nicht gibt, Erzähl- und erzählte Zeit sind eins und können es nicht sein. Figuren laufen in die Vergangenheit und zurück in die Zukunft. Das Synchrone wird diachronisch und andersherum. Der Film ist gleichzeitig fragmentiert und immer im Fluss. Der selbe Blick, der Mokri und sein Team für die logistische Meisterleistung des single shots bewundert, traut sich selbst nicht über den Weg. Ein großer Streich.

Frank (Regie: Lenny Abrahamson; Irland/Großbritannien 2014)

Nach diesem audiovisuellen Erlebnis ist der Sundance-Hit Frank der perfekte Abschlussfilm. Eine Tragikomödie im besten Sinne, zugleich ein schöner Versuch über das Musikmachen in Zeiten von YouTube-Hypes. Michael Fassbender spielt hier eine Hauptrolle und ist trotzdem nicht zu erkennen, weil er den gesamten Film über einen übergroßen Kopf aus Pappe trägt. Fassbender spielt Frank, den Frontmann der Avantgardeband The Soronprfbs, und nimmt sich diesen Kopf weder zum Duschen noch zum Schlafen ab. Wir lernen ihn kennen mit den Augen von Jon (Domhnall Gleeson), einem für seinen eigenen Geschmack etwas zu behütet aufgewachsenen Musikfan, der durch einen Zufall als Ersatz-Keyboarder angeheuert wird und bald mit der abgedrehten Band in ein Waldhaus fährt, um ein Album aufzunehmen. Diese freakige Erfahrung ersetzt ihm den ersehnten Psychiatrie-Aufenthalt. Star des Films ist jedoch Frank und damit der Pappkopf. Regelrecht rührend ist diese Figur gerade durch die Absenz von Mimik. Lenny Abrahamson hat auf der Grundlage des 2010 verstorbenen Kultsängers Chris Sievey einen Film gemacht, der nicht nur in den richtigen Momenten unser Lachen in Tränen erstickt, sondern diese Tränen bald wieder ins nächste Lachen überführt.

Kommentare zu „Karlovy Vary 2014: Sehtagebuch (2)“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.