Jedes Bauvorhaben ein Bürgeranliegen

In Frankfurt am Main sind Filme über die eigene Stadt seit jeher gefragt. Zur Eröffnung der Neuen Frankfurter Altstadt untersucht ein Sammelband, wie das Kino urbane Öffentlichkeit herstellt und wie Stadtfilme den Absichten ihrer Auftraggeber trotzen können.

In Frankfurt am Main kann man seit Mai 2018 durch ein neues Quartier flanieren: die Neue Frankfurter Altstadt. Die Geschichte der umstrittenen Rekonstruktion eines Teilstücks des im Zweiten Weltkrieg und im anschließenden „Wiederaufbau“ schwer beschädigten Areals liest sich symptomatisch für das Verhältnis der Frankfurterinnen und Frankfurter zu ihrer Stadt. Der Anspruch einer international bedeutenden Metropole geht mit einer verglichen mit anderen Weltstädten eher mager ausfallenden Fläche und Bevölkerungszahl einher. Jedes Bauvorhaben in der Stadt scheint zum Anliegen eines jeden Bürgers zu werden. Oder böse formuliert: Auf jedes Metropolenprojekt reagiert eine Kleinstadt.

In dem Sammelband Wandelbares Frankfurt lässt sich in den verschiedenen Beiträgen nachvollziehen, wie durch verschiedene Auftraggeber der Frankfurter Öffentlichkeit in den letzten 120 Jahren ein filmisches Bild ihrer Stadt gegeben werden sollte, ja durch das Kino erst eine Öffentlichkeit hergestellt wurde, um über architektonische Entwürfe, Eingriffe in die Stadtstruktur und die urbane Geschichte zu sprechen. In chronologischer Reihenfolge streifen die Texte von Historikern, Architekten und Filmwissenschaftlern durch eine faszinierende Stadt- und Filmgeschichte jenseits fiktionaler Werke und belegen die generische Vielfalt des Stadtfilms.

Fernsehen kommt nur vergleichend vor, steht aber als Medium nicht im Fokus der Autorinnen und Autoren. Es sind die marginalisierten Formate wie Image- oder Kulturfilm, in denen die Stadt im Kino verhandelt wurde. Doch auch lange nachdem der Kulturfilm in den 1970ern aus dem Kino verschwunden ist, sind in Frankfurt, wie das Buch zeigt, noch immer aktuelle und historische Filme über die Stadt gefragt.

Hinterhofpoesie gegen Neubauten

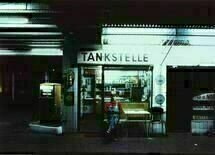

Als Schauplatz ist Frankfurt fast von Anfang an Teil der Filmgeschichte. Vermutlich 1896 drehen die Brüder Lumière auf dem alten Marktplatz. Nina Goslar wendet sich diesem und anderen frühen Zeitberichten und Reportagen aus der Stummfilmzeit zu, die zwar auf das damals gegenwärtige Frankfurt blicken, aber immer auch die Vergangenheit der Kaiserstadt visuell beschwören. Die Gegenüberstellung von Altem und Neuem findet sich auch in den später produzierten Frankfurt-Filmen. Anhand der Filme, die im Auftrag des architektur- und lebensreformerischen Projekts „Das Neue Frankfurt“ entstanden sind, diskutiert Thomas Elsaesser die argumentative Strategie, die den schlechten Wohnzustand in alten Gebäuden den besseren Bedingungen in funktionalistischen Neubauten gegenüberstellt. Darüber hinaus legt er dar, wie sich die poetische Bildsprache gewissermaßen gegen die Auftraggeber wendet, die die neuen Wohnbauten beworben wissen wollten: „Andererseits fällt auf, dass der Prolog, also die Szenen der schlechten alten Unterkünfte mitten in der Großstadt, eine ganz besondere Atmosphäre hat und diese Bilder in ihrer Mischung von Tristesse, Nostalgie und Hinterhof-Zusammengehörigkeit die hohe poetische Aussagekraft besitzen, die den Bildern des weißen, kahlen Budge-Heims fast völlig fehlt.“

So stellt sich die Frage nach den Widerständen und der Kritik in den Filmen, die häufig, wie Tobias Picard dem Wiederaufbau-Film Frankfurt am Main. Wiedergeburt einer Weltstadt bescheinigt, „eine kritiklose Glorifizierung der Geschwindigkeit des Frankfurter Aufbaus“ betreiben. Die Frage des Widerstands ist umso wichtiger in Anbetracht der Intention der Auftraggeber, durch die Filme, die bis in die 1970er Jahre zumeist im Vorprogramm einer Kinoveranstaltung liefen, eine Öffentlichkeit herzustellen, in der die Bauprojekte Legitimation erfahren.

Doch war der öffentliche Austausch zumeist nur Illusion, die demokratische Teilhabe an den Entscheidungen der Stadtplaner nur auf den Moment im Kinosaal beschränkt. „Im Auftrag der Stadt, aber im Dienst der Bürger“, fasst Klaus Thomas Edelmann das Selbstverständnis Joachim Peters zusammen, der 1960 das Presse- und Informationsamt der Stadt Frankfurt übernahm. Quellenreich analysiert Edelmann, wie der Bau der U-Bahn im Rathaus schon längst beschlossene Sache war, bevor Filmemacher zwecks Imagefilmen angefragt wurden.

Photogénie der Altstadtwelt

Zwar künden die Filme von den Auswüchsen des U-Bahn-Baus, bewahren aber natürlich Stillschweigen über Proteste gegen die Konstruktion. Wo ist also der Widerstand zu suchen? Proteste wurden und werden tagesaktuell eher im Fernsehen als im Kino abgebildet. Während Thomas Tode einen Blick auf aktivistische (Amateur-)Filme vorschlägt, ermöglicht die Lektüre des Buches indes, für jene Momente in den verschiedenen Arbeiten aufmerksam zu werden, die den Intentionen der Auftraggeber trotzen.

Zu diesen Momenten gehört nicht nur die eigentlich abgelehnte Altstadtwelt, die offenkundig mehr Photogénie zu entfesseln vermag als der Neubau, sondern auch jene, in denen der architektonische Anspruch nicht filmisch repräsentiert werden kann. Das Ideal, mit der Nordweststadt einer Wohnsiedlung ausgeglichener sozialer Gegensätze zu errichten, kann ein Film wie Die humane Stadt nicht belegen. Stattdessen sehen wir Büsche und Beton.

Felix Fischl/Filmkollektiv Frankfurt e.V. (Hg.): Wandelbares Frankfurt. Dokumentarische und experimentelle Filme zur Architektur und Stadtentwicklung in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main: Filmkollektiv Frankfurt e.V., 2018. 336 Seiten, 25 Euro. Mehr Informationen zum Buch und zur Filmreihe gibt es hier

Kommentare zu „Jedes Bauvorhaben ein Bürgeranliegen“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.