Jeder Mensch ein unvergleichliches Wunder – Terza Visione 2025

Flutschige Beamte, Gangsterbosse auf Chef-Sofas, sakrosankt schöne Krankenschwestern: Ihnen und vielen mehr konnte man auf der diesjährigen Ausgabe des dem italienischen Genrekino gewidmeten Frankfurter Festivals Terza Visione ansichtig werden.

Dackel, Windhund oder Gott

In ihrer Einführung zu Anna (Regie: Alberto Lattuada, 1951) brachte die Filmwissenschaftlerin Annette Brauerhoch es mit einem Tiervergleich auf den Punkt: Eine junge Frau (sakrosankt schön: Silvana Mangano) steht zwischen zwei Männern, für die sie Gefühle hegt: der eine ein ergebener Dackel, der andere ein durchtriebener Windhund. Und sie steht zwischen zwei Professionen, für die sie große Begabungen hat: laszive Nachtclub-Tänzerin und fromme Krankenschwester. Die sich daraus ergebenden Gegensätze nähren ein süffiges Melodram, das dem Publikum auf dem Weg ins Licht genug Blicke ins Dunkel beschert. Für die Schilderung des fordernden, erfüllenden Krankenhausalltags nimmt sich Regisseur Lattuada zu Beginn einige Zeit. Anna in strenger Nonnenkluft wird als selbstlose Heilige etabliert, die sich so rührend wie tatkräftig um das Heil der Patienten kümmert. Eine Rückblende enthüllt jedoch bald ihr schummriges Vorleben. Dabei können wir nicht nur ausgiebig ihren Auftritt in einem Nachtclub bestaunen, sondern werden auch Zeugen ihrer nahezu schmerzhaft keuschen Dates mit dem bürgerlichen, allverständigen Andrea (Raf Vallone) sowie ihrer parallel laufenden obsessiven Affäre mit dem sinistren Barman Vittorio (Vittorio Gassman). Natürlich eskaliert der Konflikt zwischen den ungleichen Liebhabern und – den zeitgenössischen Moralvorstellungen folgend – kann die lasterhafte Vergangenheit nur durch ein Opfer gesühnt werden. Noch ergreifender als die souverän in Gang gesetzte Mechanik des Melodrams ist jedoch die präzise Beobachtung der unaussprechlichen widersprüchlichen Empfindungen, die Anna umtreiben und die sich als verheerend für sie und ihre Verehrer erweisen. Sie liebt – denkt sie – Andrea und alles was eine Vermählung mit ihm verspricht, Geborgenheit und grundsolide familiäre Verhältnisse. Sie wünscht sich, ihn treu lieben zu können. Zugleich legt sie sich immer wieder zu Vittorio. Sie hasst ihn – sagt sie –, kann aber doch nicht von ihm lassen und nährt sein Begehren. Die einsame Rat- und Sprachlosigkeit ihres Herzens kennzeichnet Annas Qual viel eher als die letztlich wenig bedeutsame Frage, ob sie ihr Leben schließlich Dackel, Windhund oder Gott schenkt.

Frank Castenholz

Stummfilme mit Geräuschen und gequälten Männern

Im Zug nach Frankfurt stieg eine Gruppe lebhaft redender Leute ein. Ich hörte sie wie einen Vogelschwarm, mit nur wenigen, plötzlich erkennbaren Wörtern, und fand das schön.

In Liebe und Tod im Garten der Götter (Regie: Sauro Scavolini, Kamera: Romano Scavolini, 1972) hört ein Ornithologe in einem verwilderten Garten den Stimmen von Vögeln zu. Es ist seine andere Art, zu sein: beobachten, kaum handeln. Im Gegensatz zu denen, die in diesem Haus und Garten gelebt haben und deren Geschichte der Film erzählt.

James Baldwin schreibt in „Kein Name bleibt ihm weit und breit“: „Leider Gottes sind die meisten Menschen als Handelnde wenig tauglich; und doch ist jeder Mensch ein unvergleichliches Wunder. Man behandelt sie nach Kräften als die Wunder, die sie sind, und schützt sich nach Möglichkeit vor den Katastrophen, die sie werden.“

Die Menschen im Garten der Götter sind, trotz aller sie umgebenden und in ihnen wohnenden Schönheit, Wesen, die sich selber und einander bis zur Katastrophe quälen. Ihr Handeln rechtfertigen sie mit aus der Luft gegriffenen Begründungen. Sie sind sich selber dunkel. Das erschafft eine inzestuöse, hypnotisierende Golden-Age-Porno-Atmosphäre, in der sie sich winden (oder „mariniert werden“, wie die Wissenschaftlerin Bilquis Castano Manías treffend in ihrer Einführung sagte).

Eine amourös manipulative große Schwester bindet ihren wirklichen oder vermeintlichen Bruder in einem falschen Glauben an sich. „Vielleicht bin ich eine giftige Pflanze“, sagt sie, „aber das Blut klopft an meine Adern, es will raus.“ Der Junge rächt sich blind an allen Leuten seines Lebens. Die Titelmelodie mit dem verzweifelten Pianomotiv (Giancarlo Chiaramello) ist dem missbrauchten Jungen auf den Leib geschrieben. Wenn er glücklich ist, kann er auch Flic-Flacs, vor seiner Helen-Mirren-artigen Reisebekanntschaft Viola in ihrem fancy Häkeltop.

Ich glaube, die Romantiker nannten es genius loci, wofür Sauro und sein jüngerer Bruder Romano Scavolini, denen das Terza Visione ein Double Feature widmete, starkes Interesse haben: den „Geist der Orte“. Ihre Filme sind fast wie Stummfilme mit Geräuschen. Die Natur oder auch die Körperwinkel einer Stadt wirken vielsagend und verdichtet. Es ist, wie wenn man mit dem Zug an Gärten und Häusern vorbeifährt und deren Ausstrahlung aufnimmt. Voll vager Ahnungen und Erinnerungsfragmente, die, so viel man weiß, nicht die eigenen sind.

Romano Scavolini hat als Regisseur in Ihr Diener (1973) dieselbe Aufmerksamkeit für Klänge wie sein Bruder. Der Filmschnitt rhythmisiert die verschiedenen Autogeräusche und die Stille. Der Protagonist erkennt Waffentypen und Entfernungen am Klang der Schüsse.

Er ist ein gequälter, festanstellungsloser Lehrer und eigentlich mitmenschlich und herzlich, besonders zu Prostituierten. Er trägt die braune Breitcordhose seines Gewerbes und lebt so einfach wie ein Tier in einem Schuppen, mit Büchern auf dem Boden. Sein junger, an den Rollstuhl gefesselter Sprachschüler sitzt in einer feudalen, poppigen Einrichtung vor riesigen Gardinen. Sein Papa, ein Gangsterboss, residiert nebenan im Salon auf einem riesenhaften, goldgerahmten Chef-Sofa. Er gibt dem Lehrer, vorgeblich irrtümlich, ein zu hohes Honorar. Verlangt es dann zurück − wissend, dass der es schon weichherzig weggegeben hat. So zwingt er ihn in eine Ausbildung zum Killer, um die Schulden zu tilgen.

Das Leben des Lehrers ist nicht mehr seins. Es zählt nur noch sein Mitmachen im System. Er und die anderen, die auf einander schießen, sind nur Diener. Seine neue Rolle steckt ihn in Anzug und Trenchcoat und Hotelzimmer mit riesigen neo-expressionistischen Kunstdrucken an den Wänden, auf denen sich Formen grausam verbiegen. Ein Kollege zieht sich alle greifbaren Bettkissen über den Kopf, als ihn jemand mit einem Auftrag wecken will; es ragt nur seine Pistole raus und er ruft: „Morgen! Morgen! Morgen!“ Es lässt sich auch als Parabel für das Individuum gegenüber einem System sehen. Oder für das Menschsein gegenüber einem Demiurgen. Der Lehrer flieht mit seiner Wunde und entgeht der Aufmerksamkeit der Passanten. „Sie haben alles zerstört“, sagt er im Off, „ich will in die Dunkelheit und Stille.“

Silvia Szymanski

Alte Leiber und entfesseltes Fleisch

Es gehört für mich zum Aufregendsten des Frankfurter Terza Visione, dass das Festival in jeder Ausgabe auch den Blick auf Dekaden des italienischen Kinos wirft, die einem wahrscheinlich nicht als erstes in den Sinn kommen, wenn man an die am Fließband produzierten Genrefilme des Landes denkt. In der Vergangenheit zählten hierzu vor allem auch Filme der 1950er, etwa der Mantel- und Degenfilm Lucrezia, die rote Korsarin (1953) von Mario Soldati oder der heimat- und westernfilmähnliche Kein Frieden unter den Olivenbäumen (1950) von Giuseppe de Santis. Dass das Jahrzehnt der 1950er stil- und genretechnisch ein ebenso bunter Strauß war wie spätere Zeiten des italienischen Films, dass es mitnichten nur für Klassiker des Neorealismus und den aufkeimenden Autorenfilm um Fellini und Co. stand, diesen Beweis führt das Festival gewissermaßen jedes Jahr aufs Neue.

Dieses Mal wurde er von einem historischen Melodram Raffaelo Matarazzos erbracht, der im Vorspann der deutschen 35mm-Kopie schönerweise Matrazzo heißt: von seinem Farbfilmdebüt Das Schiff der verlorenen Frauen (1953). Der Filmemacher ist heute außerhalb Italiens selbst bei Eingeweihten des europäischen Nachkriegsfilms wenig bekannt, daran änderten auch die Lobgesänge der französischen Cinephilie der 1960er im Umkreis der Positif sowie Werkschauen beim Il Cinema Ritrovato und in der Cinémathèque française wenig. Zeitgenössisch war er aber mit seinen ab Ende der 1940er bis Ende der 50er für Titanus realisierten Melodramen mit Gegenwarts-, Gangster- und Glaubensstoffen ein – wenn auch von der pathos- und kitschallergischen nationalen Filmkritik geschmähter – Garant für Kassenerfolge.

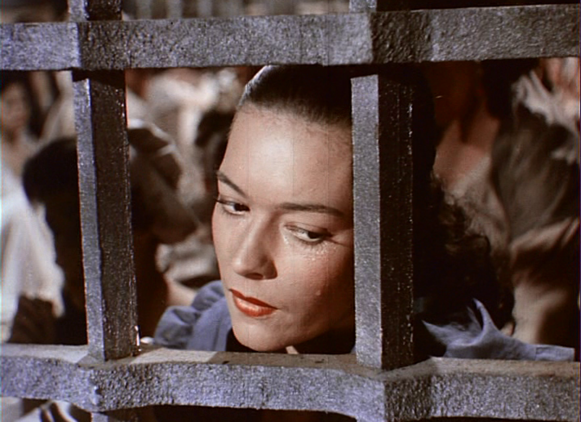

Das Schiff der verlorenen Frauen hat mit der Excelsa Film nicht nur eine andere Produktionsfirma als seine restlichen, von Titanus verantworteten Melodramen der Zeit, sondern ist auch sonst ein Werk, wie es der seriell arbeitende Matarazzo so nicht noch einmal in seiner Karriere schuf. Eine „Orgie hart an der Grenze des guten Geschmacks“, wie der katholische Filmdienst in gewohnt empörtem Ton titelte. Und tatsächlich: Auf dem Gefängnisschiff, das verurteilte Frauen zu einer Strafkolonie irgendwo im Atlantik schippert, ist so einiges los. Mittendrin – wiederum typisch für den Filmemacher – eine zu Unrecht Gestrafte, der ein sie aufopfernd liebender Mann sowie ihr Glaube zur Hilfe kommen.

Dabei ist von einer „Orgie“ anfangs auffällig wenig zu spüren. Ja, mir würde kaum ein anderer Film einfallen, der stärker in zwei Teile geteilt ist, der eine härtere Wende in Stimmung und Stil durchmacht als dieser: Was als durchaus behäbiges Kostümmelodram beginnt, das die unbarmherzig-unterkühlte Ordnung barocker Gesellschaft in ebenso geordneten wie kompakten Bildern seziert, wird in der zweiten Hälfte zu einem wilden, den Bildkader sprengendem Parcours, der die melodramatischen Höhenflüge von Matarazzos restlichem Oeuvre locker in den Schatten stellt; und der, wenn er Motive des berüchtigten Women-in-prison-Genres des 70s-Grindhouse-Kinos vorwegnimmt, gar als Proto-Exploitation daherkommt (mitsamt aller sadistischen Exzesse).

Wie für das Melodram-Genre (man denke auch an die besonders schillernden mexikanischen Vertreter der Zeit) üblich, ist der Film eine wenig subtil vorgetragene Ansammlung von Dualismen, von Prinzipien, die aufeinanderprallen und sich zu einer erbarmungslosen Klimax hochschaukeln, die lediglich einer einzigen Logik gehorcht: der des Drehbuchs. So fegt im Schiff der verlorenen Frauen ein revolutionärer Sturm die starre Ordnung hinweg, der verkrustete Adel sieht sich einem entfesselten Pöbel gegenüber, alte Leiber treffen auf jugendliches, sich von ihren Fesseln befreiendes Fleisch sowie mächtige Männer auf nach Macht greifende „Weiber“. Der Klassen- ist hier auch stets Geschlechterkampf. Doch ganz siegen darf die (sexualisierte) Revolution nun doch nicht. Außer Rand und Band wird sie von den Flammen verzerrt. Was am Ende bleibt, ist ein wenig aufwieglerisches Liebespaar und ein Happyend, das in seiner Rückkehr zur gediegenen Inszenierungsweise so aufgepfropft wirkt, als müsste Matarazzo den Exzess der zweiten Hälfte gegenüber den konservativen Kräften seiner Zeit vorauseilend entschuldigen.

Tilman Schumacher

Ab heute bist Du keine Frau mehr

Bei Scotch denkt sie nicht an den alkoholischen Drink, den sie im Dienst eh nicht zu sich nehmen würde, sondern an das Klebeband, mit dem sie einen von ihr ausgestellten und zerrissenen Strafzettel wieder zusammenklebt. Polizistin musste Giovanna allein schon aus Selbstschutz werden: Gegen ihr Date Claudio, der bei einer Theateraufführung zudringlich wird, anstatt sie in Ruhe ihr Cornetto-Eis essen zu lassen. Gegen einen rattigen Apotheker, der ihr die richtige Anwendung eines Schwangerschaftstests an ihrem Körper demonstrieren möchte. Und gegen all die anderen, die ihr im Bus nahe rücken oder auf Arbeit im Vorbeigehen die Hand an ihr entlanggleiten lassen. „Ab heute bist du keine Frau mehr“, sagt der flutschige Beamte bei der Vereidigung zu ihr, „sondern eine Hüterin des Gesetzes“. Wodurch der Ton gesetzt ist für Stenos so geschickt brachiale wie unerschrocken grimmige Komödie La poliziotta (1974).

Anders als in den vorhergehenden Jahren verzichtete die diesjährige Terza-Visione-Ausgabe auf einen das Festival abschließenden internationalen Schwerpunkt und erhöhte stattdessen lieber die Bandbreite an Spielarten des italienischen Genrekinos. La poliziotta ist ein spätes, furioses Hauptwerk der sogenannten Commedia all'italiana, einer spezifisch italienischen, durchaus massenwirksamen und im besten Sinne populistischen Form der Sittenkomödie, wie sie der deutsche Film jenseits des Werks von Rolf Thiele nie so wirklich vergleichbar entwickelt hat. Als Steno den Film 1974 drehte, befand er sich gerade mit der „Plattfuß“-Reihe auf einem seiner größten kommerziellen Höhepunkte – womöglich eine Erklärung dafür, warum La poliziotta sich den ungewohnt scheinenden Freiraum nehmen kann, auf eine Weise gesellschaftspolitisch wütend zu sein, wie man sie sonst eher aus dem weitaus seltener das Humorvolle mitdenkenden Poliziottesco-Genre kennt.

Seriös und engagiert, pointenreich und lustvoll sind hier aber keine Gegensätze. Als Hauptfigur besetzte Steno die großartige Schauspielerin Mariangela Melato, die zur Drehzeit durch die Filme von Lina Wertmüller bereits ein Star des gehobenen Festivalbetriebs war. Der Erfolg des Films zog wiederum mehrere Fortsetzungen nach sich, in der Edwige Fenech die Rolle übernahm und weiterdachte. Die gegen die Verwerfungen des Systems ankämpfende Polizistin wurde so zur populären Heldin einer Erotikkomödienwelle und belebte die Commedia sexy all'italiana für einige Jahre wieder neu (man staunt: in La pretora auch unter der Regie Lucio Fulcis, dessen üppiges Komödienwerk immer noch auf eine beherztere cinephile Durchleuchtung wartet – wobei das Terza Visione auch da schon erste Schritte unternommen hat).

Kamil Moll

Frei flottierendes Begehren

Tinto Brass, 1933 in Mailand geboren, versuchte als Filmemacher zwanzig Jahre lang Verschiedenes aus, drehte Western, Komödien und Historienfilme, bis er 1983 mit Der Schlüssel seinen unverwechselbaren Stil fand. Von da an waren seine Filme hauptsächlich Sexkomödien, knallbunt, schrill, stark stilisiert, geschmacklos und voller Szenen, die ein ums andere Mal die Grenze zur Hardcore-Pornographie austesteten oder verschoben.

Zu Beginn von Monella, der auf Deutsch Frivole Lola heißt, sehen wir Brass, der immer wieder in seinen Filmen auch vor der Kamera mehr oder weniger kleine Rollen übernahm, als Dirigent einer Dorfkapelle. Und wir lernen Lola (Anna Ammirati) kennen, die auf ihrem Fahrrad im sommerlichen Sonnenlicht die Landstraße entlangfährt, während ihr im Wind wehendes Kleid den Blick auf ihren in weiße Spitzenunterwäsche gehüllten Hintern freigibt. Die Männer in ihrer Umgebung, deren Hormonhaushalt Lola, die zu Beginn noch Jungfrau ist, ordentlich durcheinanderbringt, reagieren durchaus unterschiedlich: Sei es, dass der junge Masetto (Max Parodi) sie im heiligen Bund der Ehe auf ewig an sich binden möchte, sei es, dass zwei lüsterne Mönche, als Lola in einem Laden einkaufen geht, die Gelegenheit nutzen, um an ihrem Fahrradsattel zu schnüffeln. Immer jedoch geht es darum, dass eine junge Frau sich in ihrer erwachenden Sexualität ausprobieren möchte, während die Männer dieses frei flottierende weibliche Begehren entweder zu zügeln trachten oder aber es auch dann zur eigenen Bedürfnisbefriedigung nutzen wollen, wenn die Frau damit nicht einverstanden ist. So oder so soll der weibliche Körper zu etwas gemacht werden, wovon hauptsächlich Männer etwas haben.

Es ist gar nicht so leicht zu sagen, auf welcher Seite des Spannungsfeldes aus männlichen Wünschen und weiblicher Selbstbestimmung sich Regisseur Tinto Brass und Kameramann Massimo Di Venanzo verorten. Denn einerseits zieht sich eine Art der Sexualisierung von Frauenköpern – insbesondere: Frauenärschen – durch den Film, die heute wohl nicht ganz zu Unrecht vielen Menschen nicht mehr akzeptabel erscheint. Andererseits merkt man durchaus, dass Brass das Drehbuch zusammen mit zwei Frauen, Carla Cipriani und Barbara Alberti, geschrieben hat. Vielleicht sind die unterschiedlichen Sensibilitäten der Männer auf dem Regiestuhl und an der Kamera und der beiden Drehbuchautorinnen gerade das, was die produktive Grundspannung des Films ausmacht.

So luftig und locker die Atmosphäre des Films daherkommt, so schwer sind mitunter die Themen, die er behandelt: Von der Beziehung Lolas zu einem älteren Franzosen, deren inzestuöses Moment bedrückend lange in der Schwebe gehalten wird, über ein Verständnis der Ehe, das in ihr letztlich hauptsächlich eine Institutionalisierung von Eifersucht (und mithin männlicher Besitzansprüche) sieht, bis zum Taxifahrer, der Lola nachts mitnimmt und glaubt, dass eine attraktive junge Frau, die unter ihrem leichten Sommerkleid inzwischen keine Unterwäsche mehr trägt, ihm zur Befriedigung seiner Lust zur Verfügung zu stehen habe, ob sie nun will oder nicht. Doch Lola befreit sich aus seinen Fängen, steigt aus dem Auto aus, um sich draußen die letzten Fetzen ihres Sommerkleids vom Leib zu reißen, sich hinzuknien – und in einem Moment endgültiger Katharsis auf die Straße zu pinkeln. In der Art, wie er die bläulich schimmernde Nacht im strömenden Regen, das grollende Gewitter und die Frau, die selbst zur Naturgewalt zu werden scheint, inszeniert, steigert sich Brass’ konstant großes Stilbewusstsein zu einem puren Moment filmischer Ekstase und Poesie.

Von hier aus ergibt sich alles andere wie von selbst: Lola wird in den Hof der Ehe mit Masseto überführt, während Tinto Brass’ Kapelle nunmehr den Hochzeitswalzer spielt – und doch haben die Frau, die anderthalb Stunden lang inmitten der Unfreiheit der Männergesellschaft um persönliche Freiheit kämpfte, und das weibliche Begehren, das sich weder unterdrücken noch ausbeuten lassen will, am Ende nicht verloren.

Nicolai Bühnemann

Aristokratie der edlen Arroganz

Religiöse Devotionalien, vermutlich grad auf einem Raubzug erbeutet, werden in der ersten Szene von Armando Crispinos John der Bastard (1967) für ein Saufgelage missbraucht. Ein zufällig anwesendes Lamm bekommt auch ein paar Schluck ab. Auf unaufgeregte Art enthemmt geht es zu und so setzt sich der Film auch fort. Alle sind immer ein bisschen neben der Spur. Ich glaube: ein entscheidendes Bisschen. Ganz besonders John il bastardo höchstpersönlich. Der tolle volle Name der Hauptfigur lautet John Donald Tenorio, gespielt wird er von John Richardson, einem Briten.

Ob es auch an seiner Nationalität liegt, dass er so anders rüberkommt als sowohl die italienischen als auch die amerikanischen Italowestern-Hauptdarsteller jener Zeit? Als „Frauenheld, Zyniker und vom Leben Gequälter“ beschreibt ihn Wikipedia. Stimmt schon soweit, und das liest sich erst einmal wie eine Beschreibung fast aller Django-Ringo-etc.-Gestalten, die die europäischen Leinwände in den späten 1960ern unsicher machten. Aber wie gesagt: in diesem Fall ist alles ein bisschen anders. „Frauenheld“ ist mit Blick auf andere Western der Zeit eher ein freundlicheres Wort für „Hurenbock“; John der Bastard hingegen ist ein Frauenversteher, wenn nicht gar ein Frauenflüsterer. Er verfolgt, wenn er Frauen beglückt (und das ist in der Tat seine Hauptbeschäftigung über weite Strecken des Films), durchaus eigennützige Ziele; aber während er mit den Frauen zusammen ist, scheint jedes Mal ein Stück sexuelle Utopie auf.

„Zyniker“ zu sein, heißt für den Bastard-John wiederum nicht, sich radikal diesseitig und amoralisch auf sein eigenes materielles Wohlergehen zu fixieren; vielmehr entfernt ihn sein Zynismus von der manifesten Welt, mehr und mehr schwebt er in seiner eigenen, rein ideellen Sphäre. Gibt es überhaupt einen zweiten Italowestern neben diesem, der im Jenseits endet, und zwar keineswegs tongue in cheek?

„Vom Leben gequält“ schließlich, nun ja: Das sind in Italowestern natürlich sowieso fast immer alle auf die eine oder andere Art und John il bastardo ist da keine Ausnahme. Aber wo in den meisten italienischen Pferdeopern das Leid recht direkt bis stumpf als Ausbeutung des Menschen durch den Menschen daherkommt, haben in diesem Ausnahmewestern die Qualen, die das Leben einem zufügt, etwas Barock-Ornamentales. (Tatsächlich basiert der Film auf einer Oper, nämlich auf Mozarts „Don Giovanni“, aber so wichtig ist die Vorlage, glaube ich, gar nicht.) Johns zentrales Leid ist, wenig überraschend, sein Bastardtum – allerdings verwandelt er den vermeintlichen Makel seiner Abstammung in eine heimliche Auszeichnung, in das unlesbare Wappen einer Aristokratie der edlen Arroganz.

Lukas Foerster

Kommentare zu „Jeder Mensch ein unvergleichliches Wunder – Terza Visione 2025“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.