Herr Doktor, das Kino lebt: Terza Visione 2022

Wenn das Filmmaterial schon dem Untergang geweiht ist, brennt sich jede Aufführung als einmaliges Ereignis ein. Das Frankfurter Festival Terza Visione elektrisiert den Kinosaal mit italienischen Genreraritäten. Eindrücke vom diesjährigen Programm.

Italowestern, Giallo, Poliziottesco, Gothic-Horror, Science-Fiction in unterschiedlichen Variationen, Drogendrama, Disco-, Mondo- und Mantel-und-Degen-Film … Diese unvollständige Aufzählung der Genres deutet hoffentlich an, dass auch die 8. Ausgabe des Terza Visione – Festival des italienischen Genrefilms einen bunten Strauß an Eindrücken bereithielt. Nach dem letztjährigen Intermezzo in der Karlsruher Schauburg fand das analog projizierte Retrofilmfestival wieder in der gewohnten Spielstätte des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums in Frankfurt am Main statt. Der Filmmuseumsstatus und die nicht mehr allzu prekäre Pandemiesituation machten es möglich, in puncto übernationaler Kopienbeschaffung wieder mehr aus dem Vollen zu schöpfen. Zugleich wurde aber in den Filmeinführungen häufig plastisch der steinige Weg beschrieben, bis man ein von möglichst farbechten Kopien bestrittenes Programm überhaupt präsentieren kann.

Manche Archive verleihen nichts oder kaum noch etwas, bei anderen stellen sich die 35-mm-Kopien als mittlerweile völlig rotstichig (also auf bestimmte Weise ausgeblichen) heraus, um nur zwei der zahlreichen Widrigkeiten zu nennen. Von den Kuratoren Andreas Beilharz und Christoph Draxtra wurde ein immenser Aufwand betrieben, teils neue Quellen aufzutun, auch bereits dem Untergang geweihtes (nämlich vom sogenannten Essigsyndrom befallenes) Material noch einmal zur Aufführung zu bringen. Und so liest sich die Liste der Archive, von denen aus die Kopien nach Frankfurt geschickt wurden, ebenso opulent wie die der eingangs genannten Genres: etwa das Museo Nazionale del Cinema (Turin), die Cineteca del Friuli (Gemona), Cineteca Lucana, Cineteca di Bologna, aber auch die Wiesbadener Murnau-Stiftung, das Academy Film Archive (Los Angeles) und das Svenska Filminstitut in Stockholm.

Die Dichte an schönen Kopien war so hoch wie nie zuvor, die Dankbarkeit des Publikums groß. Wie ein Livekonzert einer bestimmten Band ein Event ist, auf das man teils Jahre wartet und bei dem man die eine sich bietende Gelegenheit nutzen muss, so ist es auch mit raren Kopien bei einem Filmfestival dieser Art. Die Aufführung ist ein einmaliger Vorgang, der sich einem einbrennt und sich auf keine andere Weise so reproduzieren lässt.

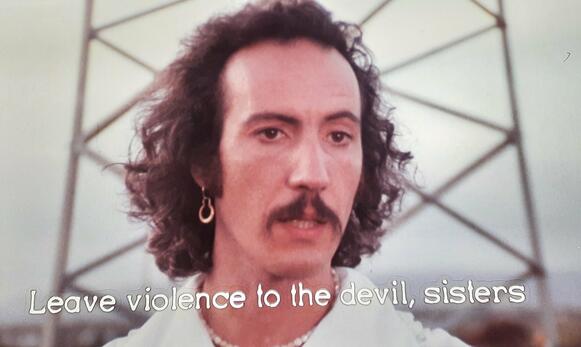

Unter diesem materialbetonten Vorzeichen stand auch eine Neuerung der diesjährigen Terza-Visione-Ausgabe: Zum ersten Mal gab es einen Tag mit internationalem Programm, der den Blick aufs Genrekino der 1940er bis 1980er mit Werken aus Finnland (Teuvo Tulios Cross of Love, 1946), Spanien (Jesús Francos Alone Against Terror, 1986), Frankreich (Jean Rollins The Iron Rose, 1973) und der UdSSR (Konstantin Yershovs & Georgi Kropachyovs Viy, 1967) hin weitete. Dabei ging es nicht primär um ästhetische oder produktionsmäßige Querverbindungen zum italienischen Kernprogramm (Parallelen konnte man dennoch ziehen), als vielmehr „pragmatisch“ darum, einem ziemlich gut gefüllten Kinosaal weitere Raritäten auf bestmöglichem analogem Material zu präsentieren. Und es wurde noch ein Versprechen eingelöst: In einer vorangegangenen Ausgabe hatte der Trailer von White Pop Jesus (1979) den Saal elektrisiert, nun wurde die einzig greifbare Kopie des Films nachgereicht, Disco- und Balladenabsurditäten auf gut siebzig statt auf zwei, drei Minuten. Hier noch vier weitere Eindrücke vom Programm:

Omicron / Herr Doktor, die Leiche lebt (1963)

So einig ist man sich dann doch selten: Während und nach der Nachmittagsvorführung von Ugo Gregorettis Science-Fiction-Sozialsatire Omicron (der Titel quasi eine Steilvorlage) war die Euphorie im Publikum spürbar; das Kollektivgelächter erinnerte an die Seherfahrung von Lucio Fulcis Komödie La Massaggiatrici bei der 2018er-Ausgabe, ein eher unverhoffter Smashhit damals. Beide liefen in deutschen Synchronfassungen, was bei rasanten Komödien aus Italien von Vorteil sein kann und in beiden Fällen auch ziemlich liebevoll umgesetzt war. Doch an Omicron begeisterten nicht nur die sprachlichen Gags, die vor allem in der zweiten Hälfte wie Zahnrädchen ineinandergreifen, sondern auch, wie visuell der Film angelegt ist. Schon die Eröffnungssequenz lässt uns in einem filigranen Tracking-Shot an Industrierohren entlanggleiten, was eine grafisch rhythmisierte Struktur weißer und schwarzer Flächen auf der Leinwand ergibt. In einem dieser Rohre liegt unser Filmheld Angelo (Renato Salvatori) in Leichenstarre. Doch wie sich bald herausstellt, ist er gar nicht tot, sondern von einer außerirdischen Macht okkupiert, die erst einmal herausfinden muss, wie so ein archaischer Menschenorganismus funktioniert. Das geschieht dann durch Nachahmung – eine Serie irrsinniger Slapstickgags nimmt ihren Lauf (zum Beispiel vermutet die körperlenkende Macht, dass sich die Erdlinge mit ihren Tränen selbst Flüssigkeit zuführen müssen).

Aber bei diesem Komödiensubgenre bleibt der Film nicht stehen, wechselt immer wieder seinen Tonfall und Witz. Was folgt, ist eine Satire auf tayloristische Fabrikarbeit. Der fremdgesteuerte Angelo wird nämlich nach seinem Doch-nicht-Tod wieder in die Fabrik gestellt und leistet, befreit von Emotionen und Klassenbewusstsein, Unmenschliches, was wiederum die Gewerkschaft auf den Plan ruft. Sie will den Stachanow-Arbeiter lieber zur Seite schaffen, bevor seine Akkordarbeit noch zum Maßstab erklärt wird. Ganz unangestrengt zieht der Film so noch eine weitere Ebene ein, die mit ihrem wirklichkeitsnahen Fabriksetting und einer augenzwinkernd vorgetragenen Konsumkritik etwas Sechziger-Zeitgeistiges an sich hat, während die übersteuerten Klamaukeinlagen doch irgendwie noch die Sprache der Vierziger und Fünfziger sprechen.

Il miele del diavolo / The Devil’s Honey (1986)

Lucio Fulcis ungewohnt undrastischer Erotikthriller ist ein Film ohne wirkliche Topografie. Seine fein abgestimmten, von Rot- und Brauntönen dominierten Bilder erzählen von einer Welt, die von engen Innen- und traumgleichen Sehnsuchtsräumen bestimmt wird. Es ist die Geschichte einer tragischen Liebe und eine darüber, wie sich innere Obsessionen nach außen stülpen: Ein junges Pärchen (Blanca Marsillach & Stefano Madia) zelebriert seine grenzenlose Lust aufeinander, auch gerne vor anderen. Schnell schlägt das körperliche Begehren dabei in Gewalt um, es ist eine ekstatische, aber eben auch toxische Liebe. Johnny quält seine Freundin Jessica, sie lässt es unter Tränen und Schreien über sich ergehen. In einem parallelen Handlungsstrang sehen wir die Antithese zum kompromiss- und rücksichtslosen Begehren der Jugend: eine bürgerlich-zerknirschte Ehehölle, die von Schweigen, Zynismus und Fremdgehen bestimmt ist.

Er, der angesehene, graumelierte Chirurg (Brett Hasley), hat gerade während einer Autofahrt ein Wortgefecht mit seiner Frau, als ihn die Klinik zu einem Notfall ruft. Kurz darauf liegt Johnny auf seinem OP-Tisch; doch er kann (oder will?) ihm nicht helfen. Johnny stirbt, was die völlig abgezirkelte Welt seiner Freundin implodieren lässt. Jessica, deren einziger Lebensinhalt fortan im Schmerz des Verlustes zu bestehen scheint, saugt den nicht mehr anwesenden Geliebten in sich auf, lebt nun seine sadistischen Triebe für ihn weiter aus – kidnappt und quält den Arzt. Auch nach dieser schlafwandlerisch vorgetragenen Krimiwendung bleibt Il miele del diavolo ein hermetischer Reigen aus verschwitzten Körpern, die sich voneinander angezogen und abgestoßen fühlen. Fulci kreiert hier eine Welt weitgehend ohne äußere Bezugspunkte, eine, die wie die Welten von Brian De Palma „bloß“ vom ästhetischen Schein und einem gottgleichen (Autoren-)Willen zusammengehalten wird.

Le cinque giornate / Die Halunken (1973)

Es ist den Kuratoren des Terza Visione wichtig, nicht nur die unerschlossenen Bereiche des italienischen Genrekinos zu beleuchten (in dieser Ausgabe war das etwa Claudio Caligaris trostloses Heroindrama Amore tossico (1983) oder der Bürgerschreck-Surrealismus von Peter Skerls Bestialità (1976)), sondern auch die alteingesessenen Italogenre-Stars in ein anderes Licht zu rücken: Dario Argentos weitgehend ungeliebter Historienfilm Le cinque giornate wirft uns mitten ins chaotische Geschehen des fünftägigen Mailänder Volksaufstandes von 1848. Wir folgen hier zwei Individualisten, die wiederum zwischen zwei Kollektiven zerrieben zu werden drohen: Der schlitzohrige Dieb Cainazzo (Adriano Celentano) nutzt die Gunst der Stunde, aus dem Gefängnis auszubrechen, während sich italienische Patrioten mit den österreichischen Besatzern des Feldmarschalls Radetzky blutige Straßenschlachten liefern. Beim Irren durch die Gassen – sowieso wird hier viel planlos herumgelaufen – lernt er den trotteligen Bäcker Romolo (Enzo Cerusico) kennen. Nun stolpern sie gemeinsam durch das in erdigen Farbtönen gehaltene Stadtsetting, geraten in Barrikadenkämpfe, müssen einer Frau unverhofft Geburtshilfe leisten.

Beim Schauen kommen einem Buster-Keaton-Filme in den Sinn, auch da geht es ja um Helden, die nicht wissen, wie ihnen geschieht, und dennoch irgendwie bravourös durchkommen. Und wie die frühen Slapstickkomödien ist auch Le cinque giornate ein Film der forcierten Kinetik; unterschiedlichste Situationen spielen mal ernst, mal mit rustikaler Komik durch, wie Körper bewegt, zugerichtet, glorifiziert werden. Das historische Sujet scheint dabei längere Zeit Nebensache zu sein, was wiederum an den Historienfilm Beatrice Cenci (1969) von Argentos Horrorfilmkollegen Fulci erinnert. Auch er will mehr unmittelbar spürbares Körperkino als der bildungsbürgerliche Versuch sein, authentisch von einer vergangenen Epoche zu erzählen. Doch letztlich erzählt uns Argento doch noch von Moral und einem historischen Kipppunkt; es ist nur konsequent, dass der in seiner Stimmung sprunghafte Le cinque giornate im letzten Drittel noch einmal zum Politkino wird.

Jolanda la figlia del corsaro nero / Lucrezia, die rote Korsarin (1952)

Der Film gehört gleich zwei Subgenres des Abenteuerfilms an, die man heute nur noch selten im Kino – und analogprojiziert erst recht nicht – zu sehen bekommt: Mario Soldatis Jolanda la figlia del corsaro nero ist halb Piraten-, halb Mantel-und-Degen-Film. Letzteren nennt man im Englischen fast schon lautmalerisch swashbuckler film, „verwegener Kerl“- oder „Säbelrassler“-Film. Der verwegene Kerl ist hier eine Frau: Jolanda (May Britt), die von Sinti und Roma großgezogene Tochter des ermordeten „Schwarzen Korsaren“. In ihrer Jugend durchläuft sie zielstrebig ein Training im Reiten und Fechten, sie benötigt es für ihren Rachefeldzug, den sie zwanzigjährig gegen den Mörder ihrer Familie beginnt (Marc Lawrence). Kompliziert wird es dadurch, dass sie der Tochter eben dieses Antagonisten einmal das Leben rettete, diese sich prompt in die wehrhafte, stets in Männertracht gekleidete Retterin verliebt.

Selbst als sich dieses Missverständnis zum Ende hin aufklärt, weht noch eine Brise Homoerotik durch den Film. Der Weg hin zum dramatischen Finale führt uns durch Steppen, prunkvolle Palasträume, Piratenschiffskabinen und ein Kloster, das sich wundergleich wegen seines opulenten Waffenarsenals als idealer Ort einer Belagerungsschlacht entpuppt. Säbelrasseln gibt es aber eigentlich abseits des Anfangs und Schlusses kaum, Jolanda la figlia del corsaro nero interessiert sich vielmehr für seine zwischenmenschlichen Konstellationen, auch für seine effektvollen Bilder von Betrug, Freundschaft, Freude und Leid. Der Kameramann Tonino Delli Colli zeichnete für sie verantwortlich. Später fotografierte er Filme wie Das 1. Evangelium – Matthäus (Il vangelo secondo Matteo, Pier Paolo Pasolini, 1961) und Once Upon a Time in America (Sergio Leone 1984). Auch davon erzählt das Terza Visione immer wieder: wie fließend die Übergänge und selbstverständlich mitunter die ästhetischen und/oder personellen Bezüge zwischen dem kommerziellen Genrefilm und dem kanonisierten Autorenfilm Italiens waren.

Kommentare zu „Herr Doktor, das Kino lebt: Terza Visione 2022“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.