"Geht das nicht auch subtiler?“ – Antalya Film Festival 2019

Über das, was man in Filmfördergremien vermutlich ein gutes Drehbuch nennt, und einen allegorischen Horrorfilm, der das Publikum aus dem Saal treibt. Notizen aus Antalya.

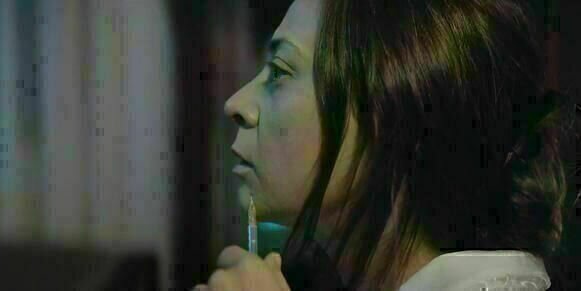

Aziz, der Sohn von Fares und Meriem, wird bei einer Terrorattacke lebensgefährlich verletzt. Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass Fares nicht der leibliche Vater des Jungen ist, weshalb er als Spender einer dringend benötigten Niere ausfällt. Während Meriem sich auf die Suche nach ihrem damaligen Liebhaber macht, wird ihr in seiner Männlichkeit gekränkter Ehemann von einem windigen Geschäftsmann angesprochen: Es gebe da eine andere Möglichkeit, an eine Niere zu kommen, im Nachbarland, in Libyen – der Film spielt 2011 – herrsche ja gerade Bürgerkrieg …

Jede Menge großer Themen, filmisch sehr ergiebig

In Filmfördergremien nennt man so etwas, vermute ich, ein gutes Drehbuch: Terrorismus, Organhandel, Gaddafi, religiöser Konservatismus (Meriem könnte, wenn Fares zur Polizei geht, als Ehebrecherin im Gefängnis landen), jede Menge großer Themen, aber praktischerweise auf ein handliches Ehedrama heruntergebrochen – die beiden Partner reagieren auf die Situation zwar komplett unterschiedlich, aber ähnlich dysfunktional. Eine schöne Symmetrie, vervollständigt durch ein weiteres Komplexität erzeugendes Detail: Fares war früher selbst einmal fremdgegangen und kommt nun, wiewohl er sich für aufgeklärt und modern hält, nicht damit klar, dass Meryem es ihm gleichgetan hat. Filmisch ist das Ganze auch noch sehr ergiebig, freut sich, immer noch, das die Ästhetik nicht vernachlässigen wollende Fördergremium, denn es lässt sich ja so vieles in dieser Geschichte über Blicke und Gestik erzählen. Ganz zum Schluss zum Beispiel, wenn sich Fares und Meriem über den Krankenhausflur hinweg anschauen …

Aber, kommt dann vielleicht ein Einwand, trägt Mehdi Barsaoui, der Regisseur, nicht gelegentlich etwas zu dick auf? Ist es zum Beispiel wirklich notwendig, dass Fares gegen Ende jenem Waisenkind, dessen Niere er zu erwerben dachte, höchstpersönlich begegnet und sogar irgendwie zu dessen Retter werden darf? Geht das nicht auch (wichtiges Wort in der Filmförder- und Filmfestivalszene) subtiler? Ja, ginge vielleicht schon, aber die Gelder fließen dann trotzdem. Zu Recht, denn auf dem angepeilten Markt geht A Son weg wie warme Semmeln. Nach der Premiere Ende August in Venedig wird der Film von Festival zu Festival herumgereicht. Die IMDb verzeichnet allein für Oktober fünf Einsätze, und das sind vermutlich längst nicht alle.

Dass ich mich in dieser am Reißbrett entworfenen Diskurs- und Emotionsverdichtungsmaschine tierisch langweile und mir danach (sicherlich ein hoffnungsloses Unterfangen) vornehme, nie wieder einen Film zu sehen, der so ausschaut, als könnte er mit einem Blickwechsel über einen Krankenhausflur hinweg enden, tut nicht viel zur Sache. Ich kann es den Festivals nicht einmal übel nehmen, dass sie Filme wie A Son programmieren. Irgendwie müssen sie ihre Programmplätze schließlich füllen; und vielleicht bleibt am Ende doch etwas hängen, ironischerweise möglicherweise gerade der melodramatische Overreach, der Junge, der den Organspendern entkommt und in einer schönen Szene, in Fares’ Wagen sitzend, an dessen Autoradio herumspielt …

Hoffnungsschimmer in einem Meer von Schwarz

Dennoch gut, dass gleich der nächste Film, den ich sehe, längst nicht so langweilig souverän über seine Mittel und die Welt verfügt. Orçun Behrams allegorischer Horrorfilm Antenna ist Teil des türkischen Wettbewerbs – und vertrieb bei seiner ersten Vorführung hier einen nicht geringen Teil des Publikums schon auf halber Strecke aus dem Saal. Lediglich eine kleine Minderheit versuchte am Ende der gedrückten Stimmung mit einem umso enthusiastischeren Applaus zu begegnen. Ich bin auf der Seite der Dissidenten, auch wenn ich die Probleme schon sehe.

Antenna spielt in einer dystopischen Paralleltürkei: Draußen ist es kalt und feucht und grau in grau, drinnen, im betonklobigen, mit altmodischen Elektrogeräten vollgestellten Mietshaus, in dem der Film fast komplett spielt, gibt es gelegentlich noch ein Paar Farbereignisse, ein rötlich schimmerndes Tapetenmuster zum Beispiel. Aber vom Dach her tropft Schwarz herunter, Schwarz als eine physisch vorhandene, dickflüssige Masse, die die visuelle Grundlage des filmischen Bildes, das Licht, attackiert, aber auch Schwarz als eine Metapher, die die ohnehin schon verrohten zwischenmenschlichen Beziehungen im Mietshaus endgültig eskalieren lässt; ein Schwarz, das alles, was mit ihm in Berührung kommt, sofort und komplett zudeckt, erobert, kontaminiert.

Was der Film nicht so ganz hinbekommt: Genre und Allegorie in ein sinnvolles Verhältnis zu bringen. Dabei ist die schwarze Masse genau deshalb zunächst eine gute Idee – eine amorphe Bedrohung, die gleichzeitig das Feld der Politik und das der Ästhetik destablisiert. Allerdings vereindeutigt sich die Allegorie auf eine wenig interessante Weise, wenn als Quelle des Schwarz eine auf dem Dach neu installierte Satellitenschüssel benannt wird. Die wird, heißt es früh im Film, demnächst den „Midnight Bulletin“ des Führers des Landes versenden. Später steht die Hauptfigur, der Hausmeister des Mietkomplexes, vor einer Wand von Fernsehbildschirmen, die Ideologie auf ihn herunterregnen lassen. Ein allzu geläufiges und auch nicht allzu kluges Bild, das eine deutlich verstörendere Idee zuzudecken droht: Denn zunächst schaut es so aus, als tue das Gift des Autoritarismus seine Wirkung auch ganz unabhängig vom technischen Vollzug der Gleichschaltung.

Was bleibt? Eine ganze Reihe effektiver, fieser Horrorfilmszenen, untermalt von einem bombastischen Breitwand-Industrialsoundtrack, und eine angedeutete dunkelromantische Liebesgeschichte als kleiner, einziger Hoffnungsschimmer in einem Meer von Schwarz.

Hier geht es zu anderen Festivalberichten aus Antalya:

Kommentare zu „"Geht das nicht auch subtiler?“ – Antalya Film Festival 2019“

Philipp

Danke, dieser Kommentar zum Genre des Gremienfilms trifft es wunderbar. Einer von den Filmen, bei dem sich alle auf die Schulter klopfen können, der Welt etwas gutes getan zu haben.