Geheime Gesellschaften – Visions du Réel 2021

Die Pandemie schaut mit: Beim Visions du Reél kann zwischenmenschliche Nähe bestaunt und Trauer geübt werden, während Pilze im Wald von einer neuen Welt künden. Notizen vom Schweizer Dokumentarfilmfestival, das in diesem Jahr als hybride Ausgabe stattfindet.

Aus der Isolation herausswipen: Searchers

Am Ende werden auch sie im Abspann gelistet, in order of appearance: Tinder, Grindr, OkCupid, Bumble und Co. Die programmierten Oberflächen werden in Seachers von Pacho Velez zu Mitspielenden, treten selbstbewusster und cooler auf als ihre menschlichen Nutzer*innen, die getrieben sind, rastlos, auf der Suche nach etwas, das es erst noch zu bestimmen gilt. Eine große Liebe? Berührung? Nähe? Ein One-Night-Stand? „I’ll take everything“, sagt Caveh, 60, entschlossen in die Kamera, ein bisschen sehr schnell, zu schnell vielleicht.

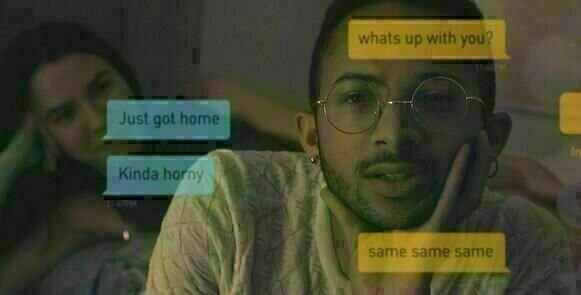

Velez untersucht in seinem Film die Welt des Online-Datings in New York (ohnehin schon „a tough game“) in Zeiten der Pandemie (noch tougher), indem er eine besondere Anordnung entwirft. Denn das, was die einzelnen Singles, die sich vor die Kamera setzen und aus ihrer Isolation herausswipen, sehen können, ist zugleich auch für die Zuschauenden sichtbar, das Filmbild zumeist ein überlagertes. Wir schauen also Cathleen, 74, Jade, 21, Helen, 88, beim Schauen zu, beim Nachdenken, Vorlesen, Bewerten von Profilen, beim Chatten. Gleichzeitig rückt Searchers sein Publikum selbst in die Position der Bewertenden, setzt ihm, ähnlich eines Speed-Datings, neue Bekanntschaften vor die Augen, zu denen der Film nur gelegentlich zurückkehrt, als hätte er sich nun doch dazu entschieden, sie weiter kennenlernen zu wollen. Aus der Logik des marketplace for love gibt es kein Entkommen, und zack, da landet auch der Regisseur vor der Linse: Pacho, 40, der gerne Rezepte aus der New York Times nachkocht.

Dabei betont Velez’ Film die forschenden Bewegungen, die eh im Online-Dating stecken – für das Instagram-Profile ausgelesen und Smileys professionell gedeutet werden müssen –, und führt all das mithilfe seiner schlagfertigen, liebenswerten Gesprächspartner*innen ad absurdum. Warum heißen auf diesen Plattformen so viele Typen Richard? Und wie umständlich formulieren Männer, dass sie Sex wollen, ohne das explizit zu schreiben? Searchers zeigt, wie leicht und gleichzeitig schwer es sein kann, miteinander in Kontakt zu treten, wie Erwartungen funktionieren, wie wichtig digitale Räume für eine queere Gemeinschaft sind, deren analoge Orte zunehmend aus dem Stadtbild verschwinden – und wie es sich anfühlt, beim Spazierengehen mit Behelfsmaske Paare beim Knutschen zu beobachten, während die eigenen Küsse viel zu weit entfernt scheinen. „I’m never gonna find anybody“, meint Jon, 55, und seufzt, um schließlich laut zu lachen.

Auf einen Spaziergang in den Ruinen des Kapitalismus: The Mushroom Speaks

Unter dem Mikroskop und in der runden Petrischale, in der sie sich ausbreiten, sehen sie aus wie Miniatur-Welten, mit bunten Farben und unterschiedlichen Strukturen. Die Pilze, die Marion Neumanns The Mushroom Speaks fokussiert, zeugen von einer anderen und doch unserer Welt. Sie sind eine Art geheime Gesellschaft, ein unterirdisches Netzwerk, das die Menschen versuchen zu verstehen. Aber die Pilze sprechen, erzählt ja schon Neumanns Titel. Sie verkünden schon das Neue, das im Alten steckt, das aus ihm wächst und sich erhebt. Sie wollen mit unserer Spezies kooperieren.

Ausgehend von Erfahrungen bei Spaziergängen während der Pandemie und Anna Lowenhaupt Tsings spektakulärer Abhandlung The Mushroom at the End of the World (2015) beschäftigt sich Neumann mit Pilzen, um zu verstehen, wie massiv der Mensch im Zeitalter des Anthropozäns in die Natur eingegriffen hat. Wie die Anthropologin Tsing nutzt die Regisseurin die Fungi nicht bloß als Metapher für das, was in den Ruinen des Kapitalismus wuchert und sich aus seinen Rändern speist, sondern als tatsächliche Hoffnung auf eine bessere Welt. Neumann lässt internationale Expert*innen zu Wort kommen, legt wissenschaftliche Untersuchungen dar, in denen etwa die Fähigkeit von Pilzen zur Reinigung von Wasser erforscht wird. Möglicherweise ließe sich mit ihrer Hilfe in der Zukunft Trinkwasser gewinnen. Ob der Pilz uns retten kann, so lautet Neumanns Grundfrage, der sie auf Reisen, in Interviews und beim Flanieren im Wald nachgeht.

The Mushroom Speaks mag nach einem skurrilen Film klingen, ist aber eine hübsche Lehrstunde in Sachen Mykologie zu einer Zeit, die sich on the edge bewegt und Umbruch verspricht. Neumann zeigt, wie Zukunft gehen könnte, wenn sie sich im Film der Faszination für die Schwammerl hingibt. Sie montiert Bilder und Texteinblendungen, fügt den Aufnahmen durch die Schrift eine poetische und gleichzeitig politische Ebene hinzu, vermittelt Wissen auf verschiedenste Weisen. Zugleich aber, und das ist ein Problem, folgt Neumann gegen Ende den esoterisch anmutenden Spuren, die ihr Personal teils mitgebracht hat, beschwört eine Natürlichkeit des Seins, die es eben nicht gibt und vielleicht nie gab. Die ökologischen Fragen und Lösungen, die Tsings Buch und bis dahin auch der Film angeboten haben, werden durch diesen Schluss fragwürdig. So wirkt The Mushroom Speaks dann selbst wie ein Trip auf Pilzen, bei dem hinterher geklärt werden muss, was eigentlich genau passiert ist.

Trauer und Trost: 27 Schritte

Gleich zu Beginn eine Sirene, der Ton ertönt, bevor das Bild da ist. Eine Durchsage: „Derzeit gelten strenge Ausgangsbeschränkungen. Bleiben Sie zu Hause.“ Später wieder die Sirene. Dann kommt das Bild dazu, ein Krankenhaus von außen. Die Frau hinter der Kamera telefoniert. „Ich steh jetzt hier vorm Krankenhaus, ich komm nicht rein“, spricht die Tochter zur Mutter. Und weiter: „Ich weiß überhaupt nicht, ob er überhaupt noch lebt.“ Es ist der erste Tag des Lockdowns, an dem der Vater von Andrea Schramm stirbt.

Mit 27 Schritten vermisst die Filmemacherin die Wohnung des verstorbenen Vaters. Vom Bett zum Sofa, von der Küche zum Fernsehsessel: Schramm vollzieht das Leben von „Vati“ Siegfried anhand von Stationen im teils leeren, teils noch eingerichteten Innenraum nach. Diese Inventur, die 27 Schritte mit schwarz-weißen Bildern (Kamera: Sebastian Mez) vollzieht, werden durch ein Voice-over von Schramm erweitert, sowie durch Tonaufnahmen von Mutter und Tochter beim Versuch, Verwandte und Freund*innen anzurufen, um ihnen Siegfrieds Tod mitzuteilen. Immer wieder ist der Wählvorgang zu hören, immer wieder die Freude über den Anruf, bis dann vom Sterbefall berichtet wird.

Die Wiederholung dieser Choreografie und die permanente Feststellung, dass die Angerufenen eben gerade nicht einfach vorbeikommen können, um zu umarmen und Trost zu spenden, dieses eh schon unerträgliche Aushalten eines solchen Zustandes vergrößert 27 Schritte in seiner doppelten Erzählung von Verlust und Einsamkeit im pandemischen Geschehen. Dennoch leuchtet stellenweise immer wieder eine Art pragmatischer Humor zwischen Mutter und Tochter auf. Denn wie verkündet man anderen denn am besten einen Tod? „Nee, nicht aufn Anrufbeantworter!“ 27 Schritte ist eine Übung im Trauern, ein Abschied, das Versprechen auf ein Wiedersehen, eine Erinnerung, eine Bewegung, in der nur das langsame Verblassen der Lichtstrahlen, die durch die Fenster fallen, die Mortifizierung des fotografischen Bildes aufhebt und von etwas abseits des Stillstands erzählt.

Kommentare zu „Geheime Gesellschaften – Visions du Réel 2021“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.