Filmfest Hamburg 2014: Sehtagebuch (4)

Eine politische Odyssee in Uruguay, Urlaub auf dem Reiterhof und ein doppelter Jesse Eisenberg: Notizen zum Festival.

The Militant (El lugar del hijo; Regie: Manuel Nieto; Uruguay, Argentinien 2013)

Vielleicht hat es auch etwas mit eigenen Erinnerungen zu tun, dass mir Uniprotest-Plenen in Filmen häufig so unwirklich und zugleich wahrhaftig vorkommen: unheimlich vertraut und dann doch wieder merkwürdig fremd, irgendwie notwendig klischeehaft. Immer sprechen alle durcheinander, immer ist alles irgendwie lächerlich, niemals führt das Gerede zu etwas. The Militant beginnt mit einer solchen Szene, doch bleibt die Kamera nur so lange bei der Vollversammlung der Streikenden an der Uni von Montevideo, wie Ariel dort bleibt. Nachdem der noch in dieser Anfangsszene erfährt, dass sein Vater gestorben ist, muss er den Weg in seine Heimatstadt Salto antreten. Laiendarsteller Felipe Dieste, der diesen Ariel spielt, hat seit einem frühkindlichen Unfall Probleme mit dem Bewegen und dem Sprechen, was seiner Figur das studentische Slackertum quasi aufzwingt – und Regisseur Manuel Nieto eine Langsamkeit, die dem Tatendrang der Aktivisten rasch seine Dynamik nimmt. In Salto angekommen, geht Ariel zur Beerdigung, erfährt, dass sein Vater Schulden hatte. Der Notar schlägt ihm vor, die väterliche Rinderherde zu verkaufen, um sie abzubezahlen. Man glaubt schon, Nieto verkrieche sich nun im Intimen, als Ariel die ebenfalls streikenden Studenten an der Uni von Salto besucht. Der Film reibt fortan den performten Aktivismus (der sich im Einsammeln von Essensspenden und Solidaritätserklärungen verfangen hat) am ganz konkreten Geldproblem. Das eigentlich Politische ist zugleich tief in die Erzählstruktur eingewoben. Ariels Odyssee beginnt im studentischen Milieu der Hauptstadt und führt ihn schließlich – nach einer solidarischen Teilnahme an einem Hungerstreik in einer Fleischfabrik – in die bäuerliche Umgebung, wo er sich gemeinsam mit den ebenfalls seit Monaten auf ihren Lohn wartenden Landarbeitern um die väterliche Herde kümmern muss. Mit seinem Studentenlatein ist er spätestens hier am Ende; der langsame Film bekommt noch ein bisschen Suspense geschenkt, bleibt aber wunderbar nachdenklich.

Von Mädchen und Pferden (Regie: Monika Treut; Deutschland 2014)

Obwohl – oder, ich sollte es mir eingestehen, vielleicht gerade weil – der Titel nach Kinderzimmerposter klingt, habe ich mir diesen Film als deutsche Abwechslung von meiner in dieser Konsequenz doch eher ungeplant latinolastigen Auswahl ausgesucht. Die Einführung lässt mich diesen Entschluss erst mal bereuen: Dass der Film einen „die Seele baumeln“ lasse, heißt es dort, und dass man sich nach dem Kinobesuch fühle wie nach einem Urlaub auf dem Lande. Das lässt Schlimmes befürchten. Mit den ersten Bildern kann ich mich dann aber doch ganz gut auf den Trip einlassen, der tatsächlich fast ausschließlich von Mädchen, Pferden und Birgit Möllers Kamera getragen wird. Monika Treut (Gendernauts – Eine Reise durch die Geschlechter, 1999) hat auch ihren Ausflug in den Jugendfilm queer angemalt. Das pubertierende Stadtmädchen Alex – nach trouble mit der Stiefmama zum Praktikum auf dem Ponyhof verdonnert – flirtet mit der lesbischen Betreiberin des Hofs, Nina. Schließlich lernt sie ihr Gegenstück kennen: Streberin Kathy aus gutem Hause und mit eigenem Pferd. Das von der ersten Begegnung an erwartete Natürliche-Feinde-werden-zu-Freunden-Narrativ ist nicht der Hauptgrund dafür, dass mich Von Mädchen und Pferden trotz der sehr schön umkreisten erotischen Untertöne irgendwann doch ziemlich nervt. Es sind eher ganz simple Plausibilitätsfragen. Wenn Nina sich den Brief von Alex’ Stiefmutter laut vorliest, damit wir ihn auch mitbekommen – wie im Hörspiel –, dann ist das fast rührend, aber wenn die kiffende Alex der gleichaltrigen Kathy vorschlägt, sich mit dem Finger gegenseitig imaginäre Worte auf den Arm zu schreiben und Kathy das so großen Spaß macht, dass sie auch noch Alex’ anderen Arm benutzen will – nur damit das Drehbuch den dramatischen Was-sind-das-für-Narben-auf-deinem-Arm-Moment abhaken kann –, dann wird die angenehme filmische Einfachheit durch erzählerische Faulheit unterwandert. Und auch das schöne Schlussbild – zwei Mädchen reiten glücklich vom Hofe – ist nur zum Preis einer doch allzu braven Böses-Drogenmädchen-wird-zu-liebem-Pferdemädchen-Moral zu haben.

The Double (Regie: Richard Ayoade; UK 2013)

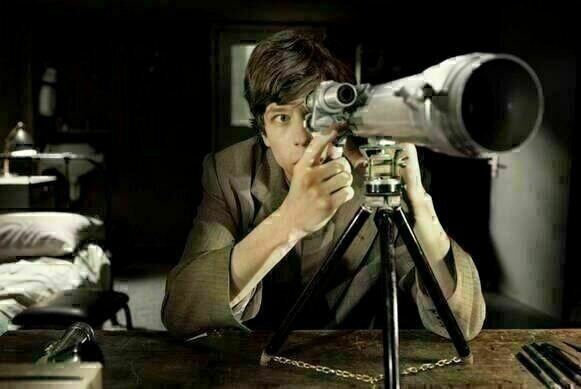

Etwas komisch, in diesem Meer von Festivalfilmen mit eher unbekannten Darstellern auf einmal mit Jesse Eisenberg konfrontiert zu werden. Und dann noch im Überfluss. Denn Eisenberg spielt – wie der Titel schon andeutet – gleich zwei Rollen: die des Angestellten Simon James und die des Angestellten James Simon (das Drehbuch basiert auf der Dostojewski-Erzählung Der Doppelgänger). Wo Simon James, unser eigentlicher Held, angestellt ist, das ist schwer zu sagen, weil The Double in einer Retro-Welt spielt, mit lauter mechanischen Computern. Bis in die Dekors hinein erinnert das Setting an Terry Gilliams Angestelltenwelt aus Brazil (1984). Simon ist das Individuum in dieser anonymen Kafka-Welt, in der niemand so richtig zu wissen scheint, was gerade warum gemacht wird. Obwohl er seit sieben Jahren beim Unternehmen arbeitet, erkennt ihn niemand wieder, nimmt ihn niemand wahr. Simon ist eine Nicht-Person, deren Unsouveränität sich in einer übersouveränen Welt zur Unsichtbarkeit entwickelt hat. Jeder zweite Satz, den sein dünnes Stimmchen spricht, kommt beim Gegenüber nicht so richtig an, geht schon in der Entgegnung unter. Antagonist James ist dann – man ahnt es – das genaue Gegenstück: charmant, souverän, bekommt die Aufträge und die Girls (allen voran die wie schon in Cronenbergs Maps to the Stars (2014) ganz bezaubernd aufspielende Mia Wasikowska). Richard Ayoade hat mit seinem quirligen Coming-of-Age-Film Submarine (2010) die Festivals erobert, sein zweiter Film unterstreicht vor allem sein Talent als Choreograf von komplexen Situationen, die virtuos und über einen äußerst flüssigen Schnitt aufgelöst werden. Doch gerade der Clou seines neuen Werks wird zur größten Schwäche: Mit dem Auftritt des Doppelgängers verliert der Film an Dynamik, weil Ayoade dem Motiv des Identitätsverlusts nicht viel abgewinnen kann, was man nicht schon aus ähnlichen Konstellationen kennen würde. Vielleicht hätte The Double ein bisschen mehr sein müssen wie Simon: nicht ganz so selbstbewusst, nicht ganz so glatt.

Club Sandwich (Regie: Fernando Eimbcke; Mexiko 2013)

Fernando Eimbckes Debütfilm Duck Season (Temporada de patos, 2004) ist einer meiner liebsten Slackerfilme, und auch bei seinem vierten Film habe ich von der ersten Einstellung an ein wohliges Lächeln auf den Lippen. Wieder verzichtet Eimbcke vollständig auf Kamerabewegungen, doch die statische Ästhetik ist weder formale Spielerei, noch sperrt sie etwas ein. Die Einstellungen sind Situationen, die durch vorherige Situationen bedingt sind und neue Situationen bedingen. Wenn die gerade mal so geschlechtsreife Jazmín einen verführerischen Tanz in einem Hotelzimmer aufs Parkett legt und im Gegenschnitt der verliebte und ebenfalls nur anpubertierte Héctor ihr zusammen mit seiner Mutter Paloma zusieht, dann müssen wir eben ein paar Einstellungen zurückblättern, um nachzuvollziehen, wie das passieren konnte. Es ist dies eine andere Bedeutung von comichaftem Filmemachen: Nicht um visuelle Übertreibung geht es, sondern um klare Kausalketten. Nur dass die Bedeutung dieser Ereignisse natürlich alles andere als klar ist: Jazmín und Héctor befinden sich in einem Nicht-Ort jugendlicher Kommunikation. Sie lernen sich in einem Hotel kennen, im Urlaub mit den Eltern (sicherlich zum letzten Mal), aber es ist viel zu spät fürs Willst-du-mit-mir-spielen, viel zu früh fürs gemeinsame Biertrinken. Eimbcke kostet dieses Übergangsstadium bis zum Äußersten aus, interessiert sich aber zunehmend für die so attraktive wie liebenswürdige Paloma, der bei aller sexueller Aufgeschlossenheit gerade der Sohn genommen wird. Nicht im Traum fällt Eimbcke ein, für all diese Dinge seine Kamera zu bewegen; wir warten ja doch nur alle gespannt aufs nächste Bild. Die regungslose Kamera ist das Pokerface eines großen Deadpan-Künstlers.

Jauja (Regie: Lisandro Alonso; Argentinien, Dänemark, Frankreich u.a. 2014)

Ich beende das Festival mit einem Film, den ich schon zum zweiten Mal sehe, mit dem sich die neuerliche Begegnung aber durchaus lohnt. Jauja fasziniert mich schon mit seinen ersten Bildern, seinen Farben, seinem 4:3-Format mit den abgerundeten Ecken. Dieses Format erinnert nicht an die guten, alten Filme in der Academy-Ratio, es beschwört keine Video-Ästhetik, und es übernimmt auch keine dramaturgische Funktion. Die Figuren – militärische Eroberer im Argentinien des 19. Jahrhunderts – werden nicht erdrückt von den Seitenrändern, stets ist Platz um sie herum, viel zu viel Platz, ewige Landschaft. Auch ihre Häupter erreichen niemals den oberen Bildrand, da ist immer noch ein großes Stück Himmel. Ihre Expedition, diese Landschaft, ihr Vorhaben, das alles ist ihnen längst über den Kopf gewachsen. Sie mögen dem Bild schließlich Bewegung stiften, aber dieses Bild ist von vornherein nicht ihres. Die Bewegung tendiert deshalb auch zu ihrem Verschwinden. Jauja ist eigentlich ein Cinemascope-Film, nur dass sein Panorama um 90 Grad gedreht ist. Die Breite der Leinwand ist in der Tiefe verschwunden. Keine Breite, die die visuelle Wahrnehmung des Menschen nachbildet, sondern Tiefe, die seinen Antrieb spürbar macht. Nicht von links nach rechts schweift unser Blick, sondern nach vorn wird er gezogen, immer nach vorn. Expedition ins Unbekannte, Eroberung, Zivilisierung. Der Horizont ruft. Jauja zieht uns in seine Mitte und lässt uns fliehen, nicht bis wir das Land erobert haben, sondern bis wir verschwunden sind, nicht mehr wahrnehmbar, irgendwo dort in der ewigen Felsenwüste Patagoniens.

Kommentare zu „Filmfest Hamburg 2014: Sehtagebuch (4)“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.