Es müssen Superheldinnen sein: Rotterdam Film Festival 2021

Queere Jugendliche in Minecraft-Welten, japanische Volleyballerinnen gegen den Lauf der Zeit, sprechende Autos, die die Revolution planen: Eindrücke von der digitalen Ausgabe des Filmfestivals Rotterdam.

Die Rückeroberung des Zitterns: Les Sorcières de l’Orient

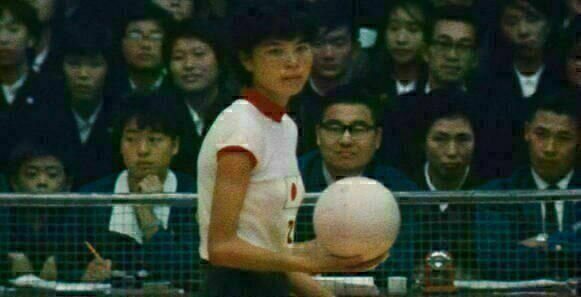

Es sind nicht einfach Frauen um die 80, die hier am Tisch zusammenkommen und ein Wiedersehen feiern. Es müssen Superheldinnen sein, das macht Julien Farauts Les Sorcières de l’Orient schon in den ersten Minuten deutlich, Figuren mit übernatürlichen Fähigkeiten, die das Kamera-Auge nur voller Bewunderung und Ehrfurcht aus der Ferne beobachten kann. Die Taten, die zu diesem Verehrungsmodus geführt haben, haben sich bereits lange vor der Szene ereignet. Die Magie ist schon passiert. Nun futtern die Spielerinnen des japanischen Volleyballteams, das 1964 bei den Olympischen Spielen in Tokyo Gold gewann, gemeinsam Sushi, trinken Tee und lächeln sich verschmitzt über den Tisch hinweg zu. Die Runde der golden girls ist nicht vollständig. Manche Mitglieder des einstigen Aufgebots sind inzwischen verstorben oder krank. Aber es scheint in Les Sorcières de l’Orient, als hätten diese legendären Sportlerinnen Kategorien wie Krankheit, Leben und Tod ausgehebelt, als hätten sie Raum und Zeit irgendwo ausgetrickst, wenn sie in ihrer Bildwerdung fortbestehen, im Kino-Bild existieren. Superheldinnen eben.

In seinem neuen Dokumentarfilm verschneidet Regisseur Faraut, dessen Arbeit am Tennis-Mythos John McEnroe, In the Realm of Perfection (L’empire de la perfection), 2018 auf der Berlinale Weltpremiere feierte, Aufnahmen von Interviews, harschen Trainingsmethoden und Matches mit diversem Archivmaterial. Denn die Karrieren der „witches of the Orient“, wie über Masae Kasai, Emiko Miyamoto, Kinoko Tanida und die anderen Spielerinnen in den europäischen Medien berichtet wurde (daran ist Farauts Filmtitel angelehnt), sind bestens medial überliefert. Zahlreiche Mangas und Animationsfilme haben sie zu popkulturellen Figuren gemacht und zu nationalen Ikonen stilisiert. Bereitwillig bedient sich Faraut für Les Sorcières de l’Orient an diesem Inszenierungsrepertoire, indem er die einzelnen Spielerinnen mithilfe ihrer Spitznamen schlaglichtartig vorstellt, bunte, animierte Leistungskörper und schwarz-weiße Choreografien vom Volleyballfeld montiert.

Dabei erzählt er nicht nur die Erfolgsgeschichte jenes Teams unter dem streitbaren Trainer Hirofumi Daimatsu, das als Betriebsmannschaft einer Textilfirma startete und mit 258 Siegen in Folge einen bis heute ungebrochenen Rekord aufstellte. Vielmehr nutzt Les Sorcières de l’Orient diese Geschichte, um das komplexe Verhältnis von Sport, Nation und kultureller Identität eines Japans zu erkunden, das sich von den US-amerikanischen Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki erholen muss. So kommt der Olympia-Sieg von 1964 im eigenen Land bei Faraut einem Triumph der Bilder gleich, einer Rückeroberung des Zitterns. Das Team als weiblicher, ehrgeiziger Zirkel, der zwischen Freundschaft und Konkurrenz oszilliert und scheinbar unüberwindbaren Widerständen trotzt, wird zur Metapher für den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt. Gleichzeitig entlädt sich jedoch im exotisierenden Sprechen über die „witches“ in Les Sorcières de l’Orient eine gewaltige Faszination am weiblichen Fremden, bei der es sich fragen lässt, ob der Film dieses Narrativ tatsächlich nur zitiert oder ihm nicht doch in gewisser Weise erliegt.

An der Allegorie schrauben: Carro Rei

Die Beziehung von Mann und Auto ist eine Verbindung, mit der sich Kino und Fernsehen schon intensiv beschäftigt haben. Zuweilen können die Fahrzeuge gar von alleine fahren (wie Herbie in Robert Stevensons Ein toller Käfer (The Love Bug) von 1968), mit ihrem Besitzer sprechen (K.I.T.T. in Knight Rider, 1982–1986) oder ihn gegen das Böse beschützen (Bumblebee in Michael Bays Transformers, 2007). Renata Pinheiros Carro Rei spielt in der Mise-en-Scène ihres Filmes kontinuierlich auf diese medialen Vorbilder an und verzerrt sie bis zur Farce. Im Zentrum von Carro Rei steht Uno, der Sohn eines Taxi-Unternehmers (Luciano Pedro Junior), der auf wundersame Weise mit Autos sprechen kann. Eines hat ihm als kleinen Jungen gar das Leben gerettet. Als ein Gesetz allerdings Autos, die älter als 15 Jahre sind, von den Straßen der Stadt verbannt, versucht Uno, das väterliche Geschäft zu retten. Fix poliert er gemeinsam mit dem technikversierten Onkel (Matheus Nachtergaele) die ollen Klapperkisten auf, die zunehmend ein Eigenleben und Bewusstsein entwickeln. Schließlich planen die Vehikel unter der Führung eines selbstbewussten Fiats mit dem Namen „King Car“ eine Revolution, bei der nur noch diskutiert werden muss, welche Rolle die Menschen in dieser neuen Welt einnehmen sollen.

Es ist schwierig, Carro Rei als ernsthaften Debattenbeitrag in Sachen Klimawandel und Konsumverhalten zu betrachten, so überdreht ist Pinheiros Lust am Märchenhaften und Fantastischen. Doch vielleicht ist gerade dieses Moment der Überhöhung das, was den Film angesichts dessen, was sich Wirklichkeit nennen ließe, wieder an aktuelle Diskurse anschlussfähig macht. Dennoch schraubt Regisseurin Pinheiro an einer allegorischen Darstellung von Welt herum, die erstaunlich martialisch und einfach daherkommt, wenn sie nach der Zerstörung den Neu-Anfang diagnostiziert. In seiner Synthese von Mensch, Tier und Maschine (bei Pinheiro Mann, Tier und Maschine) will Carro Rei unbedingt erschrecken. Aber der Film bewirkt Gegenteiliges und lässt sich im besten Sinne campy genießen, wenn die Darsteller*innen sich mit ihren Ganzkörperanzügen zunehmend wie Autos bewegen und breakdancen; wenn Unos Onkel eine Mundharmonika-artige Vorrichtung baut, um endlich auch mit den Gefährten kommunizieren zu können und wie ein Vormensch aus 2001: Odyssee im Weltraum (2001: A Space Odyssey, 1968) durch die Gegend tapert; wenn King Car und eine ominöse Performancekünstlerin (Jules Elting), die (ausgerechnet) Mercedes heißt, einen fulminanten One-Night-Stand auf einem Hügel mit Blick auf die Stadt absolvieren, während Dee D. Jacksons Automatic Lover aus dem Autoradio dröhnt.

Queerer Weltenbau: Tracing Utopia

Die Sonne ist ein gelber Würfel. In der 3D-Welt des Videospiels Minecraft schwebt sie über den anderen Blöcken, die Häuser, Wiesen, Bienen markieren. Obwohl es nicht regnet, sind viele Regenbögen unter der Würfelsonne zu sehen. Jay, Raphael, Chase, Asher und Mars haben all das installiert. Die Jugendlichen, die sich teilweise weder als männlich noch als weiblich definieren, kennen sich durch das gemeinsame Bauen und Entwerfen im Netz. Dort diskutieren sie: über Unisex-Toiletten, Polizeigewalt, David Bowie und Aliens, das Spielen im virtuellen Draußen, während sie eigentlich alleine in ihren Zimmern sitzen, die fehlende Akzeptanz durch die eigenen Eltern. „I’m so done with this world. I’ll build my own world“, formuliert ein Teenager einmal. Und nichts weniger als diesen queeren Weltenbau zeigt der Kurzfilm Tracing Utopia von Catarina de Sousa und Nick Tyson, der Szenarien des Übergangs (digital/analog, draußen/drinnen, männlich/weiblich, jung/alt) zur Schau stellt und sich selbst passenderweise als kleines, aber komplexes Konstrukt zwischen Tragik und Komik beschreiben lässt.

Gelegentlich treten de Sousa und Tyson in ihrer dokumentarischen Skizze selbst auf und vor die Kamera. Doch die Erwachsenen hören in erster Linie zu, lassen die jugendlichen Expert*innen zu Wort kommen, die via Manifest präzise Forderungen an eine heteronormative Gesellschaft formulieren. Tracing Utopia kennzeichnet eine spezifische Anordnung von Screens unterschiedlicher Smartphones, die mal durch Mitschnitte vom Queer Liberation March 2020 in New York, mal durch Architekturen aus der Minecraft-Dimension oder die Auftritte von de Sousa und Tyson ergänzt wird. Innerhalb dieses Arrangements versammeln sich die sympathischen Sprechenden in einem visuellen, gleichberechtigten Nebeneinander, ähnlich einem Konferenz-Setting, an dem die Zuschauenden nur bedingt teilhaben dürfen. Tracing Utopia demonstriert Prinzipien von Einladung und Ausschluss, Rückzug wie Aneignung, entwirft Zukünfte und denkt melancholisch zurück; eine faszinierende, filmische Beschäftigung mit dem Träumen von Räumen.

Kommentare zu „Es müssen Superheldinnen sein: Rotterdam Film Festival 2021“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.