Ertränkt in Pixelfeldern – Die 63. Viennale

Unangenehm sperrige Filme in altehrwürdigen Kinosälen: Jennifer Lawrence und Robert Pattinson durchwandern die Ehehölle, James Benning präsentiert verschmitzt einen Antibombenfilm und Kristen Stewart beißt sich ihre Vampirzähne an einem experimentellen Biopic kaputt. Ein Bericht aus Wien.

Eine mittelalterliche Illustration: Ein Fuchs liegt auf dem Rücken, die Beine in die Luft gestreckt. Ist er tot oder stellt er sich tot? Vielleicht Letzteres, denn der Raubvogel kommt schon herangeschossen. Offener Schnabel, packende Klauen. Das war’s dann wohl. Willkommen bei der diesjährigen Viennale, dem größten Filmfestival Österreichs! Sie hat die Illustration als Titelbild gewählt, laut Direktorin Eva Sangiorgi, um die „dem Menschen immer noch innewohnende Ambivalenz“ darzustellen: „zu koexistieren, ohne miteinander zu kommunizieren.“

Seit 1960 koexistiert die Viennale mit den großen A-Festivals, hält die Kommunikation aber aufrecht. Viele Filme, die ihre Weltpremieren in Berlin, Cannes oder Venedig feierten, kommen in Zweitverwertung nach Wien. Manche davon sind dann schon in deutschen Kinos gelaufen (beispielsweise Miroirs No. 3 vom diesjährigen Viennale-Präsidenten Christian Petzold). Auch deshalb ist die Viennale nicht gerade erste Anlaufstelle für das internationale Publikum.

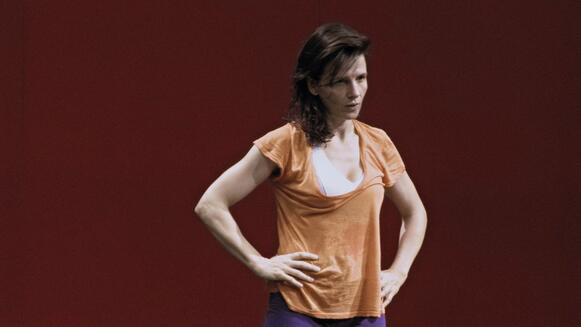

Für Filmschaffende weltweit ist das größte Filmfestival Österreichs trotzdem attraktiv: Juliette Binoche beehrte die 63. Ausgabe mit ihrer Anwesenheit und ihrer autobiografischen Tanzdoku In-I in Motion. Willem Dafoe übernachtete nicht nur im altehrwürdigen Wiener Intercontinental, sondern spielte in The Souffleur auch eben dort einen Hotelmanager. Und wer im holzgetäfelten Metro Kinokulturhaus in der Innenstadt beim Kaffee saß, konnte mit einer Ikone des US-amerikanischen Independentfilms ins Gespräch kommen. Mit langem weißen Haar, Lederjacke und verschmitztem Grinsen zeigte James Benning seinen experimentellen Antibombenfilm Little Boy.

We need to talk about women

Little Boy, der neue Jarmusch Father Mother Sister Brother oder Johanna Moders Mother’s Baby: Die diesjährige Viennale bot Kino für die ganze Familie. Dass es dabei mitunter kriselt, muss nicht wundern. Die Diskurse um die Schattenseiten von Mutterschaft und Kinderkriegen sind spätestens mit Rachel Yoders auch verfilmtem Bestseller Nightbitch (2021/2024) im Mainstream angekommen. Die nächste Stufe markiert nun Die My Love, der neue Spielfilm Lynne Ramsays, bekannt-berüchtigt für ihren Eltern-Kind-Albtraum We Need to Talk About Kevin (2011). Jennifer Lawrence und Robert Pattinson durchwandern darin die Ehehölle. Zwischen wildem Sex, lauten Rocksongs, Geschrei und Küchenmesser sitzt ein kleines Baby. Schön, dass Ramsay daraus keinen Problemfilm macht, sondern ein irritierendes Porträt weiblicher Lust, getragen von den überdrehten Performances der Superstars. Beide spielen etwas bemüht, aber mit sichtlicher Freude gegen ihre hartnäckige Vergangenheit als Teenie-Idole an.

Seit vielen Jahren ist auch Kristen Stewart sehr erfolgreich darin, sich ihre alten Vampirzähne an ambitionierten Projekten kaputtzubeißen. Ihr Regiedebüt The Chronology of Water ist sicher der bisher kühnste Versuch: Ein Biopic über die Profischwimmerin und Autorin Lidia Yuknavitch, das sich nicht nach Biopic anfühlt. Der durch brutale, assoziative Schnitte vorangetriebene Plot schäumt förmlich vor Wut und Schmerz. Passend, dass neben der körperlich hyperpräsenten Hauptdarstellerin Imogen Poots auch Noise-Ikone Kim Gordon einen Auftritt hat.

Ähnlich widerspenstig verhält sich Eva Victors Debüt Sorry, Baby. Der Film hat zwar ein süßes Kätzchen als heimliche zweite Hauptdarstellerin, schlägt aber einige unangenehme Haken. Plötzliche Zeitsprünge und ein Tonfall zwischen Drama, derber Komödie und etwas Horror veranschaulichen das komplex-chaotische Leben einer jungen Frau, die nach ihrer Vergewaltigung neue Orientierung sucht.

Analoge Apokalypse, digitaler Albtraum

Die Viennale zeigt gerne unangenehme, sperrige Filme. Damit steht sie in Kontrast zum Glamour von Cannes und seinem werbeträchtigem Starauflauf (dieses Jahr kurvte Tom Cruise mit Motorrad durch die Küstenstadt). In den altehrwürdigen Wiener Kinosälen gab es dagegen Retrospektiven (dieses Jahr unter anderem: Jean Epstein, Janós Xantus und Angela Summereder) und Materialexperimente zu sehen.

Nicht nur Kristen Stewarts Film, sondern auch Mark Jenkins Seemannmysterium The Rose of Nevada, Ira Sachs’ queeres Künstlerporträt Peter Hujar‘s Day oder Rhayne Vermettes apokalyptischer Experimentalfilm Levers sind auf 16mm gedreht. Da fragt man sich: Ist das Schmalfilmformat der neue analoge Hype? Ein neuer Authentizitätskult? Zu befürchten ist das vorläufig nicht, dafür sind die 16mm-Kandidaten der Viennale schlicht zu durchdacht, formbewusst. Vermettes Levers braucht zum Beispiel gar keine Handlung. Ihr unheimliches Porträt einer kanadischen Kleinstadt setzt sich aus fragmentiertem, teils gefundenem Filmmaterial zusammen: Hände, Lichter, Schmutz, ein bedeckter Himmel, das letzte Sonnenlicht vor der Finsternis.

Jenseits des Analogen bewegt sich Radu Jude. Der rumänische Provokateur konnte die Viennale zwar nicht besuchen, ließ per Audiobotschaft aber seine Grüße da: Er ist gerade in Frankreich, um seinen neuen Film zu drehen. Dabei hat Jude allein 2025 zwei Filme auf die Welt losgelassen, die beide auf der Viennale zu sehen waren: Kontinental ‘25 und Dracula. Letzterer führt Judes Vorliebe für Materialexperimente konsequent fort. Dass damit auch die CGI-Visionen Uwe Bolls eingeschlossen sind, wissen wir seit Judes letztem Meisterstreich Do Not Expect Too Much from the End of the World (2023). Dracula sieht nun so aus, als hätte Boll Co-Regie geführt: KI-Animationen und in flacher Digitaloptik abgefilmte Dracula-Darsteller erzählen eine Neufassung des Horrormythos. Mal wird der Vampir dabei zum Sexworker, mal zur Kirmesattraktion, mal zur Pornofantasie mit drei Brüsten und Vulvapenis. Wie auch immer man dazu steht: So kreativ wurde KI selten missbraucht.

Abschied im Pixelmeer

Im Viennale-Herbst waren alle Facetten des diesjährigen Independent- und Kunstkinos zu sehen. Ein allgemeiner Trend war kaum auszumachen: Das Kino ist noch immer nicht tot (die Viennale war sehr gut besucht), noch immer nicht im seriellen Erzählen erstickt und kennt keine kurzen Aufmerksamkeitsspannen. Letzteres wird im beeindruckendsten Film des Festivals besonders deutlich: Alexandre Koberidses 190-minütiges Roadmovie Dry Leaf ist auf einer schrottigen Handykamera gedreht, ohne Spannungsbogen und ertränkt seinen träumenden Protagonisten schließlich in flackernden Pixelfeldern. Dass dabei noch von einer Vater-Tochter-Beziehung erzählt wird, ist fast nebensächlich: Dry Leaf ist ein Familiendrama ohne greifbare Figuren, ein Porträt von Georgien, das im digitalen Nebel verschwindet. Wenn das Kino auch in den kommenden Jahren so kühn und ja, ambivalent vom Menschen erzählt wie auf der diesjährigen Viennale, ist die Hoffnung auch angesichts einer vampirischen KI nicht verloren. Ob der Fuchs auf dem Viennale-Plakat nun tot ist oder nicht.

Kommentare zu „Ertränkt in Pixelfeldern – Die 63. Viennale“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.