Erhabenes und hintersinnig Vulgäres – Die Filme von Kenji Mizoguchi

Die Filme des japanischen Regisseurs sind Meditationen über die Ungerechtigkeit der Welt. Dabei steckt in ihnen auch ein bitterer Witz, der dem Erhabenen und Eleganten eine Prise Gift beimischt.

Bei der Wertschätzung des klassischen japanischen Kinos nimmt Kenji Mizoguchi traditionell stets den zweiten Platz ein. Als seine Filme in drei aufeinanderfolgenden Jahren bei den Filmfestspielen von Venedig mit Preisen ausgezeichnet wurden (International Award 1952: Das Leben der Frau Oharu (Saikaku ichidai onna); Silberner Löwe 1953: Ugetsu – Erzählungen unter dem Regenmond (Ugetsu monogatari); Silberner Löwe 1954: Sansho Dayu – Ein Leben ohne Freiheit (Sansho Dayo)), intensivierte er das damalige Staunen des Westens über den Reichtum einer bis dahin bestenfalls marginal wahrgenommenen Kinonation. Nur ausgelöst hatte er dieses Staunen nicht. Es war Akira Kurosawas Rashomon, der dem japanischen Kino mit dem Gewinn des Goldenen Löwen von 1951 international zum Durchbruch verholfen hatte.

Leid als Essenz des Lebens

Die internationale Entdeckung der Filme von Yasujirō Ozu, die in den 1960ern einsetzte, verschaffte diesem den vielzitierten Titel des japanischsten aller japanischen Regisseure. Neben seinem Befreier hatte das japanische Kino nun seinen König gefunden, zu dem Mizoguchi wie ein Gegenpol wirken musste. Beide machten – grob gesagt – Filme, die mit Zurückhaltung von Leid als Essenz des Lebens erzählten. Doch wo Ozu zunehmend völlig auf Kamerabewegungen verzichtete, da waren Plansequenzen das zentrale Mittel Mizoguchis. Wo Ozu in seinem Spätwerk immer strenger wurde und sein Handwerkszeug auf wenige Einstellungsarten begrenzte, da arbeitete Mizoguchi in den Jahren vor seinem Tod immer nachgiebiger mit Schnitten und nahen Einstellungen. Wo Ozus Realitäten sich aus Mosaiken zusammenzusetzen scheinen, da verweist die räumliche Kontinuität der Bilder bei Mizoguchi auf geschwungene Pinselstriche. Vertikalen und horizontalen Linien bei dem einen, Diagonalen bei dem anderen. Wo Ozu im Ruf steht, den gleichen Film immer wieder gedreht zu haben, da bestimmten Wechsel die Filmografie Mizoguchis. Ozu war und ist dabei aber stets Ozu. Mizoguchi blieb bei dieser Übermacht oft nur der Platz des Gegenübers.

Zwei Eigenheiten werden in so ziemlich jeder Darstellung von Kenji Mizoguchi genannt. Am prominentesten ist dabei die Kunstfertigkeit (der Kameraarbeit). Der Film, der seinen Stil wohl am pursten einfängt, ist Die Erzählung von den späten Chrysanthemen (Zangiku monogatari, 1939). Darin gibt es genau eine nahe Einstellung (die einer Frau) und die Großaufnahme einer Hand, die eine Zeitung hält. Ansonsten sind aber schon halbnahe Einstellungen die Ausnahme. Schauspiel wird in einem solchen Film nicht über Gesichter verstanden, sondern über Körper. Genauer: über Körper in ihrer Umgebung. Bei Mizoguchi gibt es eben keine Subjekte ohne das sie Umschließende. Die klassische Aufgabe einer Einstellung, die Figur in ihr Umfeld zu verorten, wird von Mizoguchi durch zahlreiche Bildebenen und Kamerabewegungen so ins Extrem getrieben.

Dergestalt finden sich im Hintergrund oft Personen, deren Gegenwart die Bedeutung des Vordergrunds mitbestimmt und verändert. Zum Beispiel jemand, der lauscht. Im Vordergrund sind Dinge, die die Sicht behindern, wovon die mannigfaltigen durchsichtigen Vorhänge voller Verschnörkelungen und Lichtspielen wohl die schönste Ausprägung sind. Den Figuren werden so emotionale Rückzugsorte gegeben. Durch diese Verschleierung wird aber auch in Erinnerung gerufen, dass sie trotz aller ausführlicher Beschreibung nicht durchschaut sind.

Schließlich die Kamerafahrten, die gerade in ihrer Schlichtheit ihre Stilfertigkeit offenbaren. Ob es nun der „magische“ Schwenk in Ugetsu ist, wo eine Ruine aus dem Bild verschwindet und die Kamera beim Zurückschwenken wenig später ein unversehrtes Heim vorfindet, oder ein einfacher Rechtsschwenk wie in Die Erzählung von den späten Chrysanthemen, der eine Person offenbart, die bisher lediglich für den Zuschauer nicht zu sehen war: Die räumliche Kontinuität evoziert eine grundlegende Weite, die immer Neues bereithält. Das wiederum verweist nachdrücklich darauf, wie abhängig diese fluiden Subjekte und ihre Verhältnisse zueinander von ihrer Verortung sind. Ein Schnitt bildet bei einer solchen Vorgehensweise das Ende eines Sinnzusammenhanges, das Ende eines Absatzes.

Klassische melodramatische Erzählungen

Der andere mit Mizoguchi verbundene Punkt ist das Leid. Seine bekanntesten Filme gleichen Meditationen über die Ungerechtigkeit der Welt sowie den Schmerz, den es darin zu ertragen gilt. Das Leben der Frau Oharu ist, hierfür beispielhaft, ein ständig schwingendes Pendel zwischen Hoffnung und ihrer Zerstörung. Die adlige Ohura gleitet dabei durch wiederholte Schicksalsschläge in Prostitution und Verarmung ab, wodurch sich eine von oben bis unten heuchlerische, sexistische, absurde Gesellschaft offenbart. Und Ohura bleibt nur, sich mit einer übermächtigen Existenz zu arrangieren.

Wer ein klein wenig in das Werk Mizoguchis eintaucht, wird feststellen, dass dieses Leid zumeist in klassischen melodramatischen Erzählungen behandelt wird. In Familiendramen, Liebesgeschichten oder Künstlerbiografien (alle oft im oder am Rand des Rotlichtmilieus angesiedelt) steht das Individuum gegen die Gesellschaft, die Moderne gegen die Tradition, die Freiheit gegen die Pflicht, die Aussicht auf Glück gegen eine Welt, in der ein solches nicht möglich ist. Der größte Verursacher von Leid sind dabei die Doppelstandards, die zwischen Mann und Frau stehen. Entweder opfern sich Frauen für Männer, oder sie werden von ihnen zerstört, beim Auflehnen aufgerieben. An Aktualität haben die Filme kaum verloren.

Ein Schuss Vulgarität

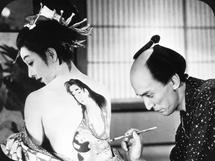

Bei dieser Konzentration auf Stil und Leid sollte jedoch nicht der Witz unter den Tisch fallen, der ebenfalls in Mizoguchis Filmen steckt. Anders als bei Ozu ist dieser nicht versöhnlich und verspielt. Garstig ist Mizoguchis Witz, bitter, fatalistisch und … implizit. Dem Erhabenen und Eleganten seiner Filme haftet dadurch etwas Giftiges an. Das teilweise esoterische Leiden erhält so einen Bruch, der verhindert, dass die Schönheit ins Triste umschlägt. In Utamaro und seine fünf Frauen (Utamaro o meguru gonin no onna, 1946) lässt Mizoguchi sein Alter Ego, den Maler Utamaro, einem erhabenen Bild durch einen Schuss Vulgarität Lebendigkeit zufügen. Programmatisch ist aber auch, dass er diese Figur als vampirischen Spanner zeichnet, der sich mit Frauen umgibt, um von ihrer (körperlichen) Schönheit und ihrem (seelischen) Leiden zu zehren.

In Frau Oyu (Oyû-sama, 1951) liebt Shinnosuke eine Witwe, der die traditionellen Wertvorstellungen keine neue Beziehung erlauben. In einem Moment liegt sie ohnmächtig vor ihm. Sein Verlangen und seine Skrupel kämpfen sichtlich miteinander, weshalb er sich schließlich mit einer Zigarette zu beruhigen versucht. Doch das Streichholz bekommt er, aufgewühlt wie er ist, nicht entzündet. Wenig später hat sich eine asketische Dreiecksbeziehung entwickelt. Shinnosuke hat die ihn liebende Schwester Oyus geheiratet, die den beiden anderen Liebenden die Möglichkeit gibt, sich nah zu sein. Zusammen schreiten die drei – nicht lange nach der verhinderten Zigarette – durch einen Garten. Einen sagenhaft schönen Garten, in dem Dutzende leuchtend weiße Blüten von Edelsinn, aber auch von Sinnlichkeit und Lust künden. Der Sex ist in die Selbstgefälligkeit der Selbstverleugnung übergegangen. Durch kleine, wenig explizite Marker dringt etwas Perverses, eine lustvolle Selbstgeißelung in ein würdevolles Melodrama.

In Die Erzählung von den späten Chrysanthemen, diesem Ausbund an Schlichtheit und Zurückhaltung, wird der grundlegende Konflikt zwischen Tradition und Moderne auch damit dargestellt, dass die Hauptfigur in einem meist traditionell gekleideten Umfeld teilweise wie Sherlock Holmes gekleidet herumläuft – als wolle der Film sein eigenes Stilbewusstsein kurzzeitig mit Füßen treten. In Die Schwestern von Gion (Gion no shimai, 1936) verwandelt sich die Fabel über weibliche Unterwerfung und Durchtriebenheit, versinnbildlicht durch die zwei Titelfiguren, final in eine ätzende Hysterie, die den formalen Aufbau nicht weiter kaschiert, sondern in Exzess überführt. Die Erhabenheit wird unter wildem Lachen niedergebrannt. Und selbst der um humanistische Denksprüche kreisende Sansho Dayu findet seinen erzählerischen Höhepunkt nicht im heiligen Ertragen des Leids der Welt, sondern in Destruktion. Eine Orgie ist hier zu sehen, ein Haus, das in Feuer aufgeht, und die grinsende Hauptfigur. Ein Mann hatte die Macht bekommen, den schrecklichen Zustand der Gesellschaft in langwieriger Arbeit nachhaltig zu verbessern. Stattdessen reißt er aber alles ein und verschwindet, bevor die Konsequenzen in Form von alles blutig niederschlagenden Truppen eintreffen. Die Pointe scheint zu sein, dass Leid niemandem zu einem besseren Menschen macht.

Vielleicht liegt es daran, dass sie nicht so augenfällig ist wie die Schönheit und das Leid der Filme: Aber diese Bissigkeit wird kaum mit Mizoguchi verbunden. Vielleicht ist es aber auch darin begründet, dass der Regisseur eben nicht so im Rampenlicht steht wie Ozu oder Kurosawa. Es ist jedenfalls eine Entdeckung wert, wie hintersinnig Vulgäres das Erhabene der Filme mal in größerem, mal im kleineren Ausmaß in den Schmutz zieht. Mizoguchis Kino ist eines der Schönheit und Erhabenheit, aber auch eines, das sich der Absurdität der Welt und seiner selbst schmerzhaft bewusst ist.

Das gesamte Programm gibt es hier

Kommentare zu „Erhabenes und hintersinnig Vulgäres – Die Filme von Kenji Mizoguchi“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.