Ergriffene Verdatterung – Il Cinema Ritrovato 2021

Blind programmierte Stummfilme, ein vergessener Komödienstar des italienischen Kinos, die Filmsammlung eines japanischen Restaurantbesitzers und Katherine Hepburn als Störfaktor in der Illusion: Das critic.de-Festivalrudel berichtet aus Bologna.

Arena des Lichts

„Wie jeden Morgen versuche ich, mir darüber klarzuwerden, ob die Helligkeit des Lichts nachgelassen hat oder nicht.“ (Jules Verne: Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, 1864)

Das Leuchten des Kinos lässt vorerst nicht nach, jedenfalls nicht in Bologna.

Endlich wieder zu sehen, wie diese zwei Matrosen mit kindlicher Freude und Engelsgeduld eine ganze Autokolonne kaputtmachen. (Laurel und Hardy in Zwei Matrosen (Two Tars), 1928)

Wieder zu erleben, mit welcher Lüsternheit dieser Gerichtsfilm jeden Auftritt siegen lässt über die Aufklärung. (Otto Premingers Anatomie eines Mordes (Anatomy of a Murder), 1958)

Erneut: Der Aufstieg dieses Betrügers und sein Sturz, so tief, dass er in den Verlust aller Würde sein Einverständnis gibt. (Tyrone Power in Der Scharlatan (Nightmare Alley), 1947)

Eine doppelte Entdeckung: Woodcutters of the Deep South (1973) von Lionel Rogosin und Working Together (2021) von Rogosins Sohn Michael – über die vermeintliche Überwindung der Rassentrennung im Arbeitskampf ärmster Holzfäller und das Zerbrechen dieses Kollektivs. Weil der Vorsitzende sein Gewähltsein „auf Lebenszeit“ verstand.

Der eine Film, für den allein schon die Reise nach Italien sich gelohnt hätte, war der unvorstellbar schöne L’impero del Sole (1955) von Enrico Gras und Mario Craveri. Was der Reisefilm quer durch Peru in Cinemascope und Ferraniacolor zu bewirken vermag, ist ergriffene Verdatterung. Wie wenig man weiß; wie grandios, wie grausam, wie unbekannt das Leben ist.

Rainer Knepperges

Operation an der offenen Melone

Aldo Fabrizi, ein vergessener Komödienstar des italienischen Kinos der 1940er und 1950er, dem auf dem diesjährigen Festival in Bologna eine schöne Reihe gewidmet war, ist in seinen Filmen grundsätzlich überfordert. Und zwar mit der Normalität. Er spielt für gewöhnlich kleinbürgerliche Familienväter, denen auf der Arbeit die Chefs und zu Hause Frau und Kinder auf der Nase herumtrampeln. Grundsätzlich rechtschaffen und obrigkeitstreu (in Räuber und Gendarm (Guardie e Ladri, 1951), einem herrlichen Comedian-Gipfeltreffen mit dem größten aller italienischen Kinospaßmacher, Totò, spielt selbstverständlich er den Polizisten und der berühmtere neapolitanische Kollege den Kriminellen), möchte er sich gleichwohl gelegentlich kleine ökonomische Vorteile verschaffen oder auch außereheliche erotische Abenteuer absolvieren; beides geht durchweg schief, und zwar schon im Ansatz.

Der rundliche, knautschige Fabrizi ist einer, der sofort in Teufels Küche gerät, wenn er sich auch nur einen Millimeter vom Weg des geringsten Widerstands fortbewegt. Hilflos zappelt er dann mit seinen Armen und schnappt nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Seine Filme sind Komödien über eine noch junge, selbstunsichere Konsumgesellschaft, die dem Individuum selbst das kleine Glück, das sie ihm permanent verspricht, immer gleich wieder entzieht.

Im vom Star selbst inszenierten Aufruhr im Familienbad (La famiglia Passaguai, 1951) findet Fabrizis realistisch grundierte, aber immer wieder, oft ansatzlos, ins Abstruse und Groteske kippende Spielart der Gesellschaftskomödie ihr vielleicht ultimatives Vehikel: den Strandausflug. Die Ausfahrt des Städters – Fabrizi-Filme spielen nicht immer, aber sehr oft in seiner Heimatstadt Rom – zum Naherholungsgebiet ist geradezu ein Musterbeispiel für eine Form der Suspension von Alltag, die Begehrlichkeiten nur weckt, um sie sofort wieder einzukassieren; die knappe Badebekleidung der auf Handtüchern ausgestreckt sich bräunenden jungen Frauen etwa akzentuiert nicht nur ihre anziehenden körperlichen Merkmale, sondern auch ihre Unerreichbarkeit.

Für einen wie Fabrizi, der seine Fantasien weder bändigen noch ausagieren kann, ist die unbeschwerte Zeit am Meer nur die Fortsetzung des Alltagsstresses mit anderen Mitteln … zumindest bis die Wassermelonen ins Spiel kommen. Um die dreht sich der beste Running Gag des Films; tatsächlich fast schon sein Leitmotiv, so beharrlich kommt La famiglia Passaguai auf ihn zurück: Ein anderer Badegast kauft sich eine Wassermelone, die ihm am Strand als Erfrischung dienen soll – und die von Fabrizi aus Versehen zerstört wird. Dann kauft er sich eine zweite, und auch die macht Fabrizi kaputt. Genau wie die dritte, die vierte, und so weiter und so fort. Eine Melone nach der anderen schleppt der arme Kerl an den Strand ... und Fabrizi setzt sich drauf, spießt sie auf, lässt sie versehentlich aufplatzen, und so weiter.

Immer abstruser werden die Szenarien, immer weiter entfernt sich der Film nicht nur, aber besonders in den Melonenszenen von seinem realistischen Ausgangsszenario. Bis wir es irgendwann nicht mehr mit einer satirischen Überzeichnung, sondern mit einer grotesken Überschreitung von Alltag zu tun haben. In der willkürlichen, sinnlosen Zerstörung der Melone findet Fabrizis Unbehagen an der eigenen bürgerlichen Existenz endlich ein geeignetes Ventil.

In einer Szene kippt das Motiv gar ins Surrealistische: Der verzweifelte Melonenfreund hat die Nase voll, höhlt, anstatt eine neue zu kaufen, eine der zerstörten Früchte aus und setzt sich die Schale auf den Kopf wie einen Helm. Er wird zum Melonenmann, wovon er sich, warum auch immer, Seelenfrieden erhofft. Zenmäßig entspannt legt er sich in den Sand – wo Fabrizi seine ungewöhnliche Kopfbedeckung mit einer anderen Melone verwechselt, die er selbst vorher unter seinem Sonnenschirm vergraben hatte und mit einem Messer zu bearbeiten beginnt. Den Kopf, der unter der Melonenschale hervorschaut, übersieht er dabei geflissentlich – eine Fehlleistung, die von einer ungewöhnlichen Kameraperspektive ganz nah an der Melone „gerechtfertigt“ wird. Für mich ist das das Bild, auf das das Fabrizi-Kino, zumindest soweit ich ihm in Bologna begegnet bin, zuläuft: eine Operation an der offenen Melone.

Lukas Foerster

Im Sneak-Modus

Die Stummfilmlastigkeit meines vorab zusammengestellten Programms ist mir erst vor Ort so richtig klar geworden. Im Wesentlichen hatte ich die Titel einfach danach ausgewählt, ob sie analog projiziert werden, manchmal ohne richtig nachzuschauen, was mich erwartet. Da gab es dann so Tage, wo eigentlich bloß jenseits der Leinwand gequatscht wurde, vorzugsweise gemeinsam im Ristorante oder bei den flüchtigen Begegnungen im Anschluss ans Screening, bevor man zum nächsten schlenderte (ja, stressig war’s nie).

Während in der George-Stevens-Retro von gut zehn Titeln dieses Jahr lediglich drei, wenig einschlägige, dafür aber wunderbare Filme auf US-importierten Kopien liefen, konnte man in den Sektionen Cento anni fa, die alljährlich dem Kinojahr vor einhundert Jahren gewidmet ist, sowie der Komiya Collection Etliches auf Material sehen. Letztere ist nach Tomijiro Komiya (1897–1975) benannt, einem japanischen Kopiensammler des frühen europäischen Erzählkinos. In diesem Konvolut, das Ende der 80er in den Bestand des Tokioer National Film Center überging und von Nitro- auf Sicherheitsfilm umkopiert wurde, finden sich vollständige Langspielfilme – beispielsweise der unverhofft ohne Musikbegleitung vorgeführte und dadurch seinen (Alb-)Traumcharakter quasi potenzierende La chute de la maison Usher (Jean Epstein, 1927) – im Großen und Ganzen jedoch fragmentarisch Überliefertes aus den 1910er Jahren. Extrem war das Bruchstückhafte gleich beim allerersten Film der Sektion, dessen Titel nicht mehr rekonstruierbar ist und der entsprechend die Katalognummer 9654 trägt.

Als der Film noch vor einer Kurator*innen-Einführung über die Leinwand flimmerte, war ich mir unsicher, ob das nicht eine Art Trailer zur Reihe ist: ein heute noch knapp zwanzigminütiges Schnittwirrwarr eines, wie sich später herausstellte, mindestens sieben Akte umfassenden Films, der zwar Plot über die ein oder andere Texttafel liefert, durch seine Material-Ellipsen aber völlig kryptisch bleibt. Sowieso ist man mehr von den unterschiedlichen Materialzersetzungen und Viragierungswechseln angefixt, die die Bilder wabern und wie plastisch aus dem Viereck treten lassen. Ist das Sehvergnügen hier ein „bloß“ sinnliches, sind andere Snippets vor allem als historische Artefakte interessant. So etwa der italienische Fantasy-Abenteuerfilm L’Odissea (1911), ein tricktechnisch sehr schönes Mashup der Odyssee. In der japanischen Fassung von 1929 bildet es den Kern, um den herum sich eine zeitgenössische Japan-Episode gruppiert, in der ein Lehrer in traditionellem Gewand interessierten Schulkindern aus Homers Klassiker vorliest.

Eine transnationale Angelegenheit war auch das zärtliche US-amerikanische Liebesdrama The Swamp von Colin Campbell in der erwähnten 1921er-Sektion. Im Ankündigungstext erfuhr man im Grunde nichts über die im proletarischen Großstadtmilieu angesiedelte, dabei aber nie elendspittoresk werdende Story; mehr schon über den – hier nur bedingt exotistisch eingesetzten – Leadperformer: Sessue Hayakawa, der als japanischer Darsteller bis 1922 in den USA Karriere machte und sich speziell in Russland großer Beliebtheit erfreute.

Die einzig überlieferte, wohl zackiger als ursprünglich intendiert geschnittene Kopie ist dann entsprechend auch aus dem Moskauer Gosfil’mofond – und dass man vorab nix zum Film erfuhr, lag schlicht daran, dass die Kuratorinnen der Reihe den Film seiner Exklusivität wegen „blind“ programmierten (archivbedingt programmieren mussten?) und nun mit uns, sowie dem Live-Pianisten, erstmalig sahen. Das sind die Art von Erfahrungen, die ich mir von Bologna erhofft hatte.

Tilman Schumacher

Störfaktor in der Illusion

Zwei Wiedersehen mit Katharine Hepburn bei George Stevens: In Die Frau, von der man spricht (Woman of the Year, 1942) bekommt die Karrierefrau Tess Harding am Ende ein schlechtes Gewissen für ihre Unhäuslichkeit verpasst. Ihr Scheitern beim Zubereiten von Eiern und Pancakes für Spencer Tracy wird von Hepburn in unterkühltem Slapstick absolviert, bei dem man zuweilen etwas Widerstand vermutet. Der Versuch, sich ein Stück weit vom Material freizuspielen, wäre hingegen fehl am Platz in Alice Adams (1935), wo die Titelfigur selbst vergraben liegt unter ihrer Upper-Class-Persona. Alice legt über den Wunsch nach sozialem Aufstieg die ganze Familie mit in Ketten und maskiert in einer denkwürdigen Dinnerszene das minderwertige Zuhause nach Etikette, inklusive eigens angeheuerter schwarzer Haushälterin. Hepburns charakteristischer Misfit-Charme tritt dabei mal nichts in Bewegung, er ist eher Störfaktor in der Illusion, dass alles ist, wie es zu sein hat.

Katharina Stumm

Pyromanen gehen nicht ins Wasser

Abrupt schlägt das Bild von Schwarz-Weiß in glühendes Rot um, als die junge Frau eine brennende Fackel in das Bauernhaus wirft. Flammen züngeln aus den offenen Fenstern, Rauch bildet sich, schnell wird das Feuer das Gebäude zerstören. Für die Frau, Stina, ist diese Brandstiftung ein Akt der Rache.

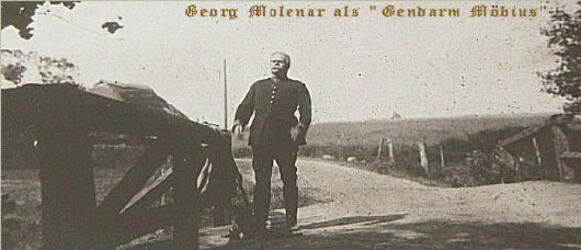

In Gendarm Möbius (1913) erzählt der dänische Regisseur Stellan Rye nach einer Vorlage von Victor Blüthgen die Geschichte einer enttäuschten Liebe in einem kleinen Bauerndorf mit niedrigen Häusern und sich am Horizont verlierenden Land- und Feldwegen. Stina ist in Franz verliebt und wird zurückgewiesen. Als er sich mit einer anderen verlobt, nimmt Stina im Zorn Rache. Ein am Tatort verlorener Schuh bringt die Dorfgemeinschaft rasch auf die Täterin. Nun beginnt das zweite Drama. Stinas Vater ist Gendarm, ihm obliegt die Verhaftung seiner Tochter. Pflichttreue und Familienehre werden zu den Parametern des Männermelodramas. Als er mit seiner Tochter auf dem Weg zum Amtsgericht einen Fluss überquert, redet er ihr gut zu: Im Flussbett lasse es sich ruhig schlafen, will heißen, hier fände sie einen ehrenvollen Tod. Stina lässt sich nicht darauf ein und entscheidet sich für die Gefängnisstrafe. Aus der Sicht der wilhelminischen Ordnungshüter anscheinend ein Happy End, beglückwünschen die Offiziellen doch den Gendarm zu seiner treuen Pflichterfüllung. Auf dem Rückweg legt Möbius jene Attribute ab, die ihn als einen Amtsträger auszeichnen, und stürzt sich in den Fluss.

Gendarm Möbius bleibt ein seltsam verrätselter Film. Das Werk ist nur unvollkommen überliefert, es fehlen die Akte, die von der Beziehung zwischen Stina und Franz und der Totgeburt nach der Trennung erzählen. Der in Bologna projizierte Film scheint sich nach dieser Vorgeschichte auch gar nicht mehr zu richten. Als deutsches Melodrama der Kaiserzeit hat er sich in der Kollektion des japanischen Restaurantbesitzers Tomijiro Komiya erhalten, der ab den 1910er Jahren europäische Spielfilme sammelte. Im Kontext dieser Sammlungspräsentation verbindet sich Stinas Geschichte — und konkurriert auch — mit noch viel enigmatischeren und suggestiveren Fragmenten, die bar jeder Erzählung sind. Sie verbindet sich etwa mit Szenen, in denen auf einer Chaiselongue ausgestreckte Frau sich ein Pferd in ihr Zimmer träumt oder in denen Boudoirs die Form eines Vogelkäfigs annehmen. Filme über Träume und Fantasien von weiblichen Charakteren. Die Brandstiftung löst sich von dem sozialen Drama. Das rot glühende pyromanische Szenario wird Teil der Lustfantasien der Komiya-Sammlung.

Über Henny Porten, einen der ersten weiblichen Stars des Melodramas, schreibt Heide Schlüpmann, ihre Figuren kennzeichne nicht nur der Verzicht auf die Liebe, sie vermittele auch den Eindruck, „eine achtbare Frau habe nichts mit Sexualität zu tun. Die mütterliche Aura soll gänzlich rein sein.“ Kein größeres Gegenstück zu Porten wäre denkbar als die Stina-Darstellerin: Lucie Höflich, die später im Mütter-Fach festsitzt, streift hier alle wilhelminischen Konventionen von sich. Statt Verzicht zu üben, straft sie den, der sie verlassen hat; statt achtbar zu sein, ist sie bekennende Straftäterin; statt einer Aura der Reinheit nachzueifern, zeigt sie ihr Verlangen und ihre Zerbrochenheit offen. Stina schert aus, nicht nur aus der Dorfgemeinschaft, sondern auch als Charakter aus dem Format des sozialen Melodramas. Dabei bleibt ihr aber nichts anderes übrig, als sich auf die Seite der (männlichen) Rationalität zu schlagen und ins Gefängnis zu gehen. Die Komiya-Sammlung erinnert an die Formelhaftigkeit des Melodramas, wie Porten es idealtypisch zu verkörpern versteht und dessen Wiederholung Gendarm Möbius ein Stück weit verweigert. Der Film schlägt einen Haken aus der Wiederholung und lässt den Vater den sonst für Frauen mustergültigen Selbstmord begehen.

Ein solcher Film verlangte in Japan dann eine Wiederholung. Wenige Jahre später wurde die Geschichte von Tod, Familienehre und Pflichterfüllung unter dem Titel Taii no musume (etwa übersetzt: „Die Tochter des Gendarms“) von Masao Inoue adaptiert.

Stephan Ahrens

Im guten Sinn unangenehm

Normalerweise musste man sich hier vormittags nicht mit mühsamen Entscheidungen abquälen. Der Tag ging mit einem Double Feature aus dem goldenen Zeitalter Hollywoods los; immer etwas zu früh, aber meist hochdramatisch oder verdammt lustig. Diesmal war vieles anders, aber nicht unbedingt schlechter. Die Frühschiene war erfreulicherweise uninteressant genug, um einen ausschlafen zu lassen, und das klassische US-Studiokino im geräumigen Cinema Arlecchino zu Gast, in dem die Klimaanlage derart aufgedreht wurde, dass ich mir spätestens nach der Hälfte des Films einen Pulli anziehen musste.

Vielleicht hat diese fröstelnde Atmosphäre auch meine Wahrnehmung der Handvoll Filme von George Stevens beeinflusst, die ich hier gesehen habe. Trotz der Wärme und Versöhnlichkeit, die darin manchmal vorherrschte, blieb doch die Gewissheit, in einer kalten, oberflächlichen und bürokratischen Welt zu leben.

In Geheimnis der Mutter (I Remember Mama, 1948) spielt Irene Dunne eine hemdsärmelige Norwegerin, die ihren geflochtenen Haarkranz wie eine Krone trägt. Sanft, aber kontrollsüchtig regiert sie über ihre Familie und die Verwandschaft in einer migrantischen Community San Franciscos. In jeder Episode muss sie aufs Neue beweisen, dass es Mama schon irgendwie richten wird.

Grandios ist, wie Stevens gleich in der Anfangsszene bei einer Familienzusammenkunft offenbart, dass kein individuelles Glück ohne die Gemeinschaft denkbar ist. Weil Teenagersohn Nels auf die Highschool will, wird das knappe Budget noch einmal durchgerechnet. Aber es reicht nicht. Dann jedoch will die Schwester ein paar Stunden mehr babysitten und der Vater eine Weile mit dem Rauchen aussetzen. Die Gesichter hellen sich auf. Man weiß, dass der Triumph des Einzelnen nicht ohne den Verzicht der anderen möglich ist.

Die bittere Wahrheit, die hinter diese Ode an familiären Zusammenhalt steht: Mamas Fähigkeit, jede Widrigkeit zu meistern, basiert auf einer Lüge über die eigene prekäre Situation. Das oft zitierte Bankkonto, das zwar Sicherheit gibt, von dem aber nie jemand etwas abheben will, erweist sich als pure Erfindnung, um die Kinder ohne Angst aufwachsen zu lassen.

In unserem Festivalrudel war man sich teilweise uneins, ob Stevens Filme reaktionär oder objektiv seien. Mir leuchtet die zweite Interpretation mehr ein. Zwar lösen sich aussichtslose Situationen manchmal ziemlich abrupt in sorgenfreien Happy Ends auf, aber der wirtschaftliche und gesellschaftliche Druck, der auf den Figuren lastet, ist messerscharf analytisch gezeichnet.

Eine im guten Sinn unangenehme Erfahrung bot zum Beispiel Alice Adams (1935), in dem die Scham der Titelheldin über ihre gewöhnliche Herkunft pathologische Züge annimmt. Katherine Hepburns Darbietung ist eine einzige Verkrampfung, eine mit altertümlich verstellter Stimme und steifer Gestik verkünstelte und stereotype Imitation von Erfolg und Wohlstand. Der Wunsch, etwas Besseres zu sein, ist bei ihr kein Antrieb zur Selbstoptimierung, sondern nur quälende Selbstverleugnung.

Stevens löst solche Anspannungen in seinen Filmen durch souverän orchestrierte komödiantische Einlagen. Das Timing dabei ist beeindruckend, etwa in einer langen, wortlosen Szene aus Akkorde der Liebe (Penny Serenade, 1941), wo die scheinbar nicht zu bewältigende Herausforderung, ein Kind zu wickeln, immer wieder von einigen unbedarften Zuschauern im Hintergrund gestört wird, die in den denkbar unpassendsten Augenblicken Erdnüsse knacken.

Der witzige Höhepunkt in Alice Adams ist ein von Hepburns Familie penibel inszeniertes Dinner, mit dem der potenzielle Schwiegersohn aus gutem Hause beeindruckt werden soll. Es ist eine reine Aneinanderreihung hohler großbürgerlicher Rituale, die für jeden Beteiligten zur schweißtreibenden Kraftanstrengung wird. Stevens lässt seinen Darstellern dabei genug Raum, ihr komisches Talent auszuspielen. Besonders Hattie McDaniel aus Vom Winde verweht (Gone with the Wind, 1939) ist super. Mit minimaler Mimik und maximaler Wirkung gibt sie sich als schwerfällige, eigens für diesen Anlass angestellte Haushälterin nicht die geringste Mühe, ihre Rolle überzeugend auszufüllen. Wie grotesk falsch die ganze Situation ist, entlarvt nicht zuletzt ihr weißes Spitzenhäubchen, das wie ein Fremdkörper auf ihrem Kopf thront und ihr immer wieder mit leichter Verzögerung ins Gesicht rutscht.

Michael Kienzl

Kommentare zu „Ergriffene Verdatterung – Il Cinema Ritrovato 2021“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.