Er war einmal ein Fisch…

Wenn Poesie und Politik sich treffen: Ein thailändischer Geisterfilm gewinnt die Goldene Palme und auch sonst ging es spirituell zu beim diesjährigen Filmfestival von Cannes - Cannes-Tagebuch, neunte Folge.

Es sage keiner, er habe diesen Film verstanden: Worum es geht? Um Seelenwanderung und Reinkarnation, und man muss kein Spiritualitätsskeptiker sein, um das für einen unverfilmbaren Kinostoff zu halten: Uncle Boonmee who can recall his past lives vom thailändischen Regisseur mit dem nur auf den ersten Blick unaussprechlichen Namen Apichatpong Weerasethakul, der am Sonntag in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde.

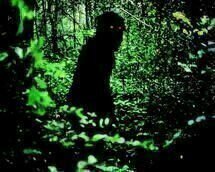

Die Handlung im Groben: Der Onkel Boonmee des Titels wird bald sterben, reist zuvor mit seinen Angehörigen noch einmal in die Natur des thailändischen Dschungels und erinnert sich an seine vergangenen Leben. Er war einmal ein Fisch, ein Wasserbüffel, es geht um Magie, um Animismus, um die Aufhebung der Grenze zwischen Geist und Natur. Für - unfreiwilliges? - Gelächter sorgten regelmäßig auftauchende zottelige Waldgeister, die aussahen wie King Kong in Menschengröße. Aber Thai-Soldaten kommen auch vor, buddhistische Mönche, Bilder aus Abu Ghraib – Kino als Bewusstseinsstrom, aber weil es aus dem fernen Osten kommt, kann man darüber nicht so produktiv streiten, wie über den neuen Godard und sein Manifestkino, stattdessen dominiert Bedeutungsverdacht die Reaktionen der europäischen Kritiker.

Eine oberflächliche Lesart der Preise vom Sonntag mag den Verdacht nahelegen, hier habe die Jury um Präsident Tim Burton vor allem politisch Bedeutsames prämiert: schließlich kommt der Sieger aus Thailand, von woher derzeit täglich neue Meldungen über blutige Straßenkämpfe Europa erreichen, Weerasethakul ist dort ein bekannter Oppositioneller, und es scheint keineswegs sicher, ob er so bald gefahrlos in seine Heimat zurückkehren kann. Zudem gibt es in Uncle Boonmee who can recall his past lives einen Erzählstrang, der die Rolle des immer wieder putschenden Militärs kritisiert. Und Of Gods and Men von Xavier Beauvois, der den „Grand Prix“ erhielt, handelt gar direkt von einem Konflikt zwischen Christen und Muslimen – ist also auch politisch überaus aktuell.

Aber das ist nur die Oberfläche: Wenn man in den vergangenen 12 Tagen die 21 Filme des Wettbewerbs und anderes außer Konkurrenz oder in den Nebensektionen verfolgte, muss man zugeben: Es sind genau diese beiden Filme, so verschieden sie auch sind, die die wichtigsten Säulen des Weltkinos – Sensibiltät und Engagement, Eigensinn und Offenheit, Konsequenz und Erfahrung, oder wenn man so will: Ästhetik und Politik – am allerbesten und am subtilsten verknüpften. Demgegenüber waren andere Werke wie Alessandro Inárritus überhitzter Biutiful und Mike Leighs in den Kritikerspiegeln favorisierter Another Year unbedeutend und didaktisch.

Entscheidend ist aber vielleicht gar nicht, was wir bei Weerasethakul sehen, sondern wie: Man hört die Grillen zirpen und andere Dschungelgeräusche, meist herrscht Zwielicht, und die Einstellungen sind lang. Man sollte und darf es hier zugeben: Nicht wenige professionelle Festivalbesucher fielen während der Pressevorstellungen am Abend des neunten Tags des Wettbewerbs erschöpft in einen mehr oder weniger verdienten Schlaf. Aber alles wirkt sowieso fast wie eine Kunstinstallation und seit jeher macht Weerasethakul, der Liebling einer sehr bestimmten Kunstszene in Europa, auch Kunst fürs Museum. Dort scheinen seine Filme manchmal eher hinzugehören, als ins Kino. Aber Kino ist am Ende eben doch alles, was auf einer Leinwand läuft, und so nutzt der Preis für Weerasethakul dem Kino als Ganzem: Ein Symbol für seine Freiheit, dafür, dass Kunst dazu da ist, ihre Grenzen auszuloten und manchmal zu überschreiten.

Ist das nun ein Zeichen für die Krise des Kinos, oder gerade eins für seine Lebendigkeit? Werden, wo alles zu wanken scheint, und man bei Akropolis als erstes an Apokalypse denkt, auch die Filme verrückt? Oder gelingt es eher dem Kino gerade in Krisenzeiten dem Alltag Impulse zu geben? Weerasethakuls Kunst der Geduld und des genauen Hinschauens muss man so verstehen.

Of Gods and Men erzählt von einem kleinen katholischen Mönchskloster in Algerien. Die Mönche sind zu neunt und meist alt. Sie kümmern sich um die Dorfbewohner und bekommen Ärger mit den islamischen Fundamentalisten – denen sie andererseits sonderbar nahe stehen. Dass der Film auf einer wahren Geschichte beruht, tut nichts zur Sache, wichtig ist, wie sensibel und vielschichtig der Regisseur vom Glück und der Liebe erzählt, vom Glauben und einem Martyrium – denn dass alles nicht gut ausgehen kann, ist den Mönchen und dem Publikum früh klar.

Die zwei Hauptpreise gab es also für Filme, die spirituelle Erfahrungen ins Zentrum rücken. Ist das die These des Weltkinos zur aktuellen Krise? Können nur Götter uns noch retten? Oder sind derartige Gedanken eher die kurzfristige Folge eines zwölftägigen Kinomarathons, der einem schon einmal die Bodenhaftung nehmen kann?

Kommentare zu „Er war einmal ein Fisch…“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.