Ein Safe Space für Filme – 21. Hofbauerkongress

Zu Jahresbeginn die Kinosinne kalibrieren, übernächtigt auf Zeitreise gehen, wie aus einem Traum erwachen: Der Nürnberger Hofbauerkongress schafft einen Schutzraum für Filme, die vom Verschwinden bedroht sind, und für ein Publikum, das sich ihnen ausliefert.

Kinematografische Fortsetzung exzessiver Weihnachtsschmäuse

Eine kurze, persönliche Zeitreise sei mir zum Auftakt gestattet: Heuer ist es genau zehn Jahre her, dass ich zum ersten Mal zu Jahresbeginn einen Zug Richtung Nürnberg bestiegen habe, um diese wunderbare Feier des Kinos zu besuchen. Und, o Mann, seitdem hat sich einiges verändert. Vorbei sind die Zeiten, in denen der Hofbauerkongress als Spezialistenveranstaltung galt, in denen die Frage „Na, auch zum ersten Mal da?“ ein Eisbrecher war und – wehmütig vermisst – in denen wir nachts auf der Terrasse des alten Kommkinos rauchten … Inzwischen ist der Kongress fast schon eine Institution – eine, die in den letzten Jahren enorm angewachsen ist (die, um genau zu sein, kapazitätstechnisch an ihre Grenzen stößt) –, bei der man Jahr für Jahr genügend vertraute Gesichter und Neuzugänge treffen kann.

Entsprechend hat sich auch das Programm verändert. Ohne das großartig bewerten zu wollen: An „mein“ erstes Jahr kam nachher kaum noch etwas Vergleichbares ran. Allein der erste Tag damals: Vulkan der höllischen Triebe (1967), So viel nackte Zärtlichkeit (1968), Hemmungslos der Lust verfallen (1972) und St. Pauli zwischen Nacht und Morgen (1967) – das war einfach DIE Offenbarung für mich: diese Filme zu sehen (hintereinander!), von deren Existenz ich kaum etwas wusste, derart von ihren unterschiedlichen Tonlagen überrascht zu werden und alles das auch noch auf 35 mm, zum Teil mit verschwindenden Farben – als wären die Vorstellungen ein letztes Aufbäumen, das diesen Werken gestattet wird. Die Freude, das ehrliche, schöne, laute Lachen und das Leuchten in den Augen jener, die in diesen Vorstellungen saßen – die sind nach wie vor ganz essenzieller Teil des Hofbauerkongresses. Sie machen diese Veranstaltung für mich auch so einzigartig, und es ist umso schöner, dass sie am Beginn eines Jahres stattfindet, denn so kann man seine Kino-Sinne gleich richtig kalibrieren. Auch im Sinne einer Herausforderung, vor die einen Filmauswahl und Masse manchmal stellen (so gesehen ist der Kongress die kinematografische Fortsetzung exzessiver Weihnachtsschmäuse).

2024 trat das Hofbauer-Kommando jedenfalls erneut den Beweis an, dass sein Festival wohl das einzige ist, in dem Animationsfilm neben Schmachtfetzen, Schwulenporno neben Bollywood, Dokumentarfilm neben argentinischem Noir stehen kann, als sei es das Selbstverständlichste der Welt. Das Kino wird hier zum derzeit vielbeschworenen Safe-Space – aber unter anderen Vorzeichen: Die Filme selbst sind es, die hier unter „Schutz“ stehen und mit ihnen die Offenheit, Neugierde und die Intelligenz des Publikums, das sich ihnen ausliefert – wobei man dieses Jahr tatsächlich wieder von ausliefern reden kann, denn kein einziger Filmtitel wurde vorher bekannt gegeben, und somit wartete jedes Mal, wenn der Projektor anging, eine neue Überraschung. Und allein für diesen Zauber lohnt sich der Weg nach Franken.

Dieses Jahr beeindruckten mich vor allem zwei dokumentarische Arbeiten: Dieter Geisslers Wunderland der Liebe (1970) hätte ein peinlicher Pseudo-Report werden können; erfreulicherweise beschränkt sich dieser Aspekt aber nur auf jenen Spielszenen, in denen Jürgen Drews (!) als junger Modellflugzeug-Aficionado durchs Bild hüpft. In den „echten“ Szenen legt der Film aber ein gebührliches Maß an Ernsthaftigkeit an den Tag, bei dem sich die Macher tatsächlich für die Menschen und ihre jeweiligen Einstellungen zu interessieren scheinen. Ob Happenings im Pfarrhaus, Performances diverser Bürgerschrecks (u. a. Otto Mühl), der Lebens- und Liebesalltag in einer Kommune – wo ähnlich gelagerte Filme sonst den moralischen Zeigefinger heben und alles, was nicht der Norm entspricht, verurteilen, legen Geissler & Co eine ungewöhnliche Offenheit an den Tag. Klar, die ein oder andere skurrile Note, wie der mit unfassbarem Vokabular gesegnete Vortrag einer männlichen Prostituierten, findet auch hier ihren Platz, aber im Grunde war das alles schon sehr, sehr gut, und dann noch gespickt mit feinstem Kraut- und Progrock.

Tags darauf, als man schon dachte, obskurer könnte es nicht mehr werden, stand Wir lassen uns das Singen nicht verbieten (1985) auf dem Programm. Ein wohl weitgehend in Eigenregie produzierter und finanzierter Dokumentarfilm über St. Pauli, vielleicht ein schönes Äquivalent zu Der goldene Handschuh (2019) oder Slumming (2006), an manchen Stellen auch an frühe Arbeiten von Ulrich Seidl erinnernd. Obwohl die Aufnahmen, die Tillmann Scholl von Hamburgs sündigster Meile einfängt, in gleichem Maße faszinieren und abstoßen, dauert es ein wenig, bis der Film seine „Form“ bekommt, genauer gesagt seinen Protagonisten findet, den Barmann einer Kneipe, die zum Zufluchtsort für jene geworden ist, die sonst keinen Platz mehr haben, abgehängt von der Gesellschaft. (Kleiner Einschub: Ich frage mich dann immer wieder, wo wir in Wien diese – hierzulande würde man sie „Beisln“ nennen – Lokale haben und ob es sie überhaupt je gab?) Diesen Protagonisten begleitet Scholl einige Zeit mit der Kamera bei seinem Arbeitsalltag und darüber hinaus. Ohne zu viel verraten zu wollen: Das Ende hat mich mit seiner Härte total mitgenommen. Wie in Harald Reinls Sie liebten sich einen Sommer (1971) am Tag davor hat die letzte Einstellung jede Hoffnung zerstört, quasi als „freundlicher“ Fußtritt zum Abschluss. Versöhnliches „Austrüben“ sieht anders aus …

Florian Widegger

Welche Formen das Leben annimmt! Nonstop und crazy

Ich hab die Kongressfilme mit ausgesucht und denke, dass ich mich deshalb etwas zurückhalten sollte. Aber ein Film, von dem ich nichts wusste, kam im letzten Moment ins Programm; über ihn kann ich was schreiben. Und schon vorher sind mir an verschiedenen Orten bestimmte Geräusche besonders aufgefallen – kleinteilige Schwärme von Klangpartikeln, von denen ich mich wie begrüßt oder beschützt fühlte.

1. Vor der „Casa Pane“-Bäckerei in Nürnberg, wo viele Festivalgäste frühstücken, kam aus einem Strauch ein vielstimmiger Gezwitscherknubbel: Die Zweige waren über und über besetzt mit völlig identisch aussehenden Spatzen, wie ein kitschiges KI-Bild. Sie flogen nicht weg, man konnte ganz nah rangehen. Ein Mysterium, dachte ich. Aber dann sah ich: Jeder zweite hatte ein gleich großes, helles Stückchen Casa-Pane-Brot im Schnabel.

2. Die Sounds der Autos, Boote und Flugzeuge in Heiße Haut (1967) von José Bénazéraf; ich kriegte seine zweite Hälfte bei meiner Ankunft gerade noch mit. Bei den Verfolgungsjagden hörte man nichts als ihr Motorenbrummen – keine Musik sonst, keine Stimmen, alles stumm. Bei jedem Schnitt änderten sich die Tonlagen und Lautstärken in differenzierten, kleinen Verschiebungen. Ich mochte sachliche Atmos nie, besonders in den Sixties, als ich klein war; sie waren mir zu erwachsen und „modern“. Aber hier, bei Bénazéraf, sagten sie mir plötzlich was.

3. Die repetitiven, elektronischen Klänge aus den Körpern von „Merkur“-Automaten in dem dunkel-poetischen Kurzfilm Spielo (Arbeitstitel, 2023) von Johannes Lehnen. Der junge Regisseur musste wegen Geld in einer Spielothek im Frankfurter Bahnhofsviertel arbeiten. (1978 hat Fassbinder dort für In einem Jahr mit 13 Monden gedreht. Dessen schön präsente Hauptfigur in ihrem großgemusterten Damenkleid sieht man auch in Spielo kurz umherwandeln). Zwischen spärlich beleuchteten, in Dunkelheit verschwimmenden Bildern geben Spielos Untertitel wieder, was Lehnens Kollegen und Kolleginnen ihm von sich erzählt haben in den Nächten, in denen sie zum Wachbleiben gezwungen waren. Sätze wie Karten, die man zieht und legt, mit dem Gefühl, dass man etwas daraus lesen könnte, wenn man wüsste wie. Wie Bilder, die in den Sichtfenstern der Automaten kurz stehen bleiben, bevor sich alles weiterdreht.

Ich habe lange nachts in einer Rockdisco gearbeitet und kenne das auch, diese summende Trance und nervenzerrüttende, manchmal wahnsinnsnahe Atmosphäre. Johannes Lehnen ist empathisch und fast schutzlos in solchen Szenerien unterwegs, nur mit einem Minimum von Taucherglocke. Schon in seinem bravourösen, intensiven Nachtfilm Malle (2020), der bei einem früheren Kongress lief. Darin filmte er solidarisch und auf Augenhöhe seine nächtlichen, berauschten Freunde, mit denen er aus Neugier mit nach Mallorca feiern geflogen war. Das exzessive Saufen kreiert eine fast spirituelle Grenzsituation für die aufgedrehten, aufgewühlten, halb vergifteten Jungen. Es ist fast wie an der Front oder in der Notaufnahme.

Die Smartphonekamera streift wie eine Drohne durch ein Modell der Spielo, das seine Crew akribisch aus Verpackungspappe nachgebaut hat. Über den Teppichboden mit den barocken Ornamenten, vorbei an lächelnden Sonnen. Geheimnisvolle Automaten. Einer heißt „Faust“, mit Bildern Gretchens und Mephistos. Ein anderer wirbt mit Hieroglyphen und Horus, dem Vogelgott. Im hessischen Spielhallengesetz ist festgeschrieben, wie viele Automaten in wie großen Räumen da sein dürfen. Aber die Wirklichkeit spielt andere Spiele.

So auch die Menschen, die in der Spielo arbeiten. Alle kamen durch Zufälle dorthin, durch schicksalhafte Koinzidenzen, mit unklaren Aufenthaltsgenehmigungen und Erklärungen. Ein Kollege, glaubt, er habe einen Dämon. Ein anderer sah mal im Gefängnislicht den lieben Gott und tauft nun einen depressiven Kumpel im Waschbecken der Spielo. Welche Formen das Leben annimmt! Nonstop und crazy. Es ist gut, wie Filme, so wie Spielo, das betonen und bewundern.

Silvia Szymanski

Ein ewig andauernder zweiter Akt

Im letzten Sommer, der von einigen Wechselhaftigkeiten geprägt war, hatte ich eine lang währende Konstante. An jedem Freitagabend sah ich in der Analogfilmreihe der Hackeschen Höfe einen Film mit Kevin Costner. Bei Costner gibt es zwei Phasen: eine, in der er jugendlich wirkt, ein strahlend schöner Gott, der noch nicht ganz auf dem Höhepunkt seiner Popularität angekommen ist und die eigene Ausstrahlung auf der Leinwand so neugierig wie sichtlich euphorisiert ausprobiert und auskostet. Und eine Phase, die recht früh einsetzt, eigentlich noch bevor er wirklich älter geworden ist, und die bis heute andauert: Er verwandelt sich in einen Schauspieler, dessen Figurenrepertoire und Präsenz, stoische Mimik und gewitzte Lakonie die Aura und Patina von etwas bekommen, das schon immer dagewesen zu sein scheint – mehr eine Verkörperung als ein der Alterung unterworfener Körper. Was mir bislang in seiner Filmografie fehlte, war ein Bindeglied, und das konnte ich nun ganz am Ende des Hofbauerkongresses sehen.

In John Badhams American Flyers (1985) spielt Costner cocky, aber auf eine ihm eigene, dezente Weise: ein herausfordernd zugeneigtes Lächeln, die Haare getrimmt und zurückgekämmt, jedoch leicht in die Stirn fallend, ein viriler Schnurrbart, der wie ein kräftiger, bestimmter Pinselstrich über der Lippe wirkt und sich noch nicht an den Seiten herunterneigt wie in späteren, gravitätischen Westernrollen. Er ist ein erfolgreicher Radrennfahrer, ein American idol auf seinem Gebiet, dessen Tournaments mit Namen wie „Hell of the West“ als Poster im Jugendzimmer seines kleinen Bruders hängen. Badham, der kein geborener Amerikaner ist, erzählt diesen modernen Mythos so zeitspezifisch konkretisiert wie zunächst ungebrochen: I know, his heart is on fire / Let’s go American flyer.

Bis eine familiär vererbte Krankheit Costner aus dem Rennen wirft. Sein Körper, gerade noch vom Biken geshaped und in enger Radlerkleidung akzentuiert, verschwindet hinter einem weit geschnittenen Pullover und einem voluminösen Cowboyhut. Von Bewegungen, die zuvor energisch und selbstgewiss waren, bleiben nur noch Andeutungen. Und ein gelassenes Grinsen, in dem sich die ganze Essenz von Costners Schauspielkunst ausdrückt: Im Leben mythischer Figuren gibt es immer einen zweiten Akt, der sich lange vorher ankündigt und ewig andauern wird.

Kamil Moll

Gemeinsames Staunen

Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Im Titel des Dokumentarfilms (D, 1985) steckt Trotz, ein Und-Dennoch. „Wir“, das sind die Stammgäste des Schauermanns, einer urigen, ständig geöffneten Kneipe in St. Pauli. Ein Ort des Exzesses und des Rückzugs für seine „Bewohner“, die außerhalb dieses Refugiums vor allem Ausgrenzung, Ablehnung und soziale Nöte erleben. Auch ein Safe Space, darauf weist Christoph Draxtra in seiner berührenden, weil ganz aus persönlicher Perspektive gehaltenen Einführung zum Film hin, wie es für manch eine:n eben auch der Kinoraum sein kann. Der Saal des Nürnberger KommKinos ist zu diesem Zeitpunkt wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Gegenüber dem unpersönlichen Treiben der großen Filmfestivals sind beim Hofbauerkongress viele über die Kino- und Analogfilmleidenschaft hinaus auch wegen der gemeinsamen Zeit da. Es ist ein die Kinogemeinschaft zelebrierender, in alle erdenklichen Areale der Filmgeschichte ausgreifender Exzess und zugleich ein alljährliches „Klassentreffen“ (ohne das, was Klassentreffen schlimm macht!) von Menschen, die ihre Freizeit am liebsten in oft ehrenamtlich bespielten Off-Kinos verbringen.

Zurück zum Schauermann: Es ist nicht so, dass hier nicht auch Elend, Ängste und das Gefühl des völligen Abgehängtseins zu finden wären – die schlängelnde 16mm-Kamera dokumentiert etwa, um nur ein Beispiel der emotionalen Intensität des Films zu nennen, die Abwesenheit zweier Frauen, die sich hier buchstäblich zu Tode gesoffen haben. Aber es ist wenigstens eine geteilte Tristesse, die vom zeitweiligen Aufflammen menschlicher Anteilnahme und Wärme unterbrochen wird. Tillmann Scholl, der Filmemacher des Kneipen-, Stadtteil- und nicht zuletzt auch „genrefilmhaften“ 80er-BRD-Porträts, kennt diesen Ort genau. Er ist selbst zu Zeiten, wo er im Viertel auf dem Bau arbeitete, häufig im Schauermann gelandet. Die Kamera ist entsprechend dabei, als wäre sie selbst Protagonistin, die Porträtierten adressieren sie, wie auch Scholl mehrfach die Mechanismen des Filmerzählens mit seinem mal verdrucksten, mal zärtlichen, dann wieder sarkastisch-wütenden Voice-over anspricht. Die Gesellschaft mahne hoffnungsvolle Filme an, deswegen folge er, so der Kommentar in der Filmmitte, Jürgen Henflein, dem zumindest an der Oberfläche optimistisch gestimmten Schankmeister des Schauermanns. Jürgen ist klein von Wuchs, dafür mit umso größerer Klappe ausgestattet und nicht hässlich, wie er selbst behauptet. Insgesamt der Schlag Mensch, der über die Traurigkeit der Welt in glasklaren Sätzen spricht und zugleich mit seinen markigen Sprüchen suggeriert, über den Dingen zu stehen. Wir sehen ihm im Direct-Cinema-Modus zu (der Film meidet in seinem Gestus natürlich Schulzugehörigkeiten), wie er sich durch die Zwölfstundenschichten manövriert. Es gibt auch Einstellungen von ihm auf der Schutthalde seiner Wirkstätte thronend, die wie viele andere alteingesessene Kneipen in den 80ern der tourismushörigen Aufhübschung zum Opfer fiel. Hier berichtet Jürgen, immer ein wenig zwischen wachem Blick und Mythenbildung pendelnd, von den alten Zeiten. In seiner Figur ist das tief empfundene Freiheitsversprechen wie auch das Gefängnishafte seines Mikrokosmos präsent.

Schließlich verliert Jürgen den Kampf mit sich und der Welt. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten ist, und das trifft viele im Saal hart, auch das Epitaph für einen guten Freund. Was ich so mitbekommen habe, reiben sich manche im Anschluss ein wenig am Tonfall des Films, der teils am Zynismus kratzt. Stimmt schon: Wer nicht die Sympathie Scholls hat, wird auch mal vorgeführt, so z.B. eine alte St.-Pauli-Sensationstouristin, die davon schwärmt, dass an ihrer Unterkunft „alles neu“ ist – eben auf Kosten des an den Rand gedrängten Alten, wofür sich der Film und seine Figuren interessieren. „Alles neu!“ wird dann entsprechend als kontrapunktischer Einspieler mehrfach über Bilder gelegt, die sich der Ideologie von der glänzenden Zukunft widersetzen (auch Punks gibt’s gegen Ende). Für mich ist diese Wut, aus der eine Ohnmacht spricht, Teil des persönlichen Erzählens, und ob sie „richtig“ oder „falsch“ ist, scheint eher egal. Es ist kein Film „über“ St. Pauli, vielmehr ein filmgewordener Gedanken- und Gefühlsstrom des Kneipengängers Tillmann Scholl, ein aufgeschlagenes Tagebuch und damit ein undiplomatisches Dokument. Entweder man nimmt es ganz an, oder es entgeht einem etwas, finde ich.

PS: Dass der Hofbauerkongress über das Ausgraben vergessener Filme hinaus – hier etwa eine 16mm-Unikatskopie aus dem Besitz von Scholls Witwe! – auch mit seiner Kuration oft überrascht, macht ihn für mich zum aufregendsten Kinoereignis. So liefen als Vorprogramm zwei von Andreas Beilharz montierte Found-Footage-Filme (beide 2024), die ums Tanzen – einmal als Ausdruck lebenslustiger Selbstbehauptung, einmal als Objekt des Staunens – kreisten. Während Tanzen tun wir nicht mittels eines autobiographischen Früh-90er-Home-Videos Einblicke in eine Familienfete samt kindlich verschämter Tanzverweigerung bot, kam mit We Will Dance Again ungefiltert Tagespolitik auf die Leinwand: Die Assoziationsmontage dreier viral gegangener Videos jüngster Zeit, die den körperbetonten Widerstand der iranischen Zivilbevölkerung gegen das klerikalfaschistische Mullah-Regime mit getanzten Solidaritätsgesten aus Israel und einem Gedenkclip an die Opfer des Massakers vom Supernova-Festival verband. Anschließend kam nicht zuletzt das lärmende Schweigen des hiesigen Kulturbetriebs in Angesicht des antisemitischen Terrors zur Sprache. So im besten Sinne politisch und parteiisch war bislang kein Screening, das ich beim HK sah. Auch Freunde von mir, die zum ersten Mal dabei waren, und glaubten, ungefähr zu wissen, was das Festival auszeichnet, waren baff. Welches Festival schafft so etwas sonst?

Tilman Schumacher

Weiße Würmer unter sonnenverbrannter Haut

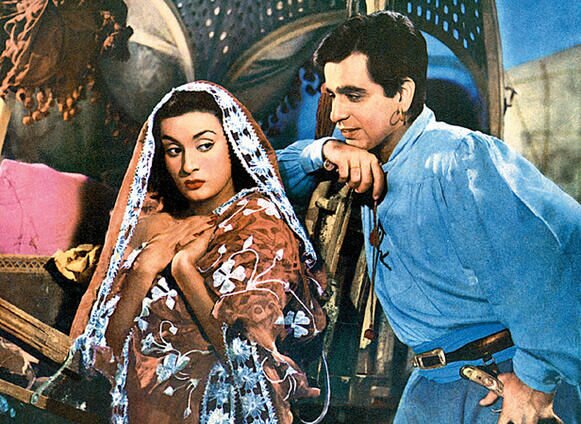

Kramen im Gedächtnis, der alten Rumpelkammer. Was bleibt besonders in Erinnerung vom diesjährigen Hofbauerkongress? Die beiden tollen Shapeshifter-Frauen im indischen Spektakelfilm Aan (1952) vielleicht, die Spiele, die sie mit dem gleichfalls tollen, sehr feschen Hauptdarsteller spielen? (Vielleicht am Ende nur, um nicht von ihm vergewaltigt zu werden?) Der Hauptdarsteller im schwulen Pornofilm Wanted: Billy the Kid (1976), der, wie mir erst gegen Ende auffällt, dem Jean-Pierre Leaud der späten 1960er wie aus dem Gesicht geschnitten ist, zumindest aus bestimmten Blickwinkeln? (Eher nach als während dem Blasen kommt die Ähnlichkeit zum Geltung.) Die Nachtclubszenen im argentinischen Melodram Das Teufelsweib von Santa Margarita (1950), die obsessiven Dreiecksverhältnisse, in die Regisseur Carlos Hugo Christensen neben den beiden Hauptfiguren noch eine zufällig anwesende Frau einspannt, die den ganzen Film über nichts macht, als in der Ecke zu sitzen und zu stricken? Peter Kerns zärtlicher Tanz mit der Gummipuppe in Weibsbilder (1996)? Die toll rumpelige Kneipenschlägerei im Jagdrevier der scharfen Gemsen (1975)? Langsam kommen sie wieder, die Bilder, eines evoziert das nächste.

Am hellsten jedoch strahlen, merke ich schnell, weiße Würmer unter sonnenverbrannter Haut. Extrahiert werden sie (oder jedenfalls will der Film, dass ich das glaube) dem Körper Susan Penhaligons, einer jungen britischen Schauspielerin, die in Giuseppe Maria Scoteses Ein Mädchen kämpft sich durch die grüne Hölle (1974) Juliane Koepcke spielt, die junge Deutsche, die 1971 nach einem Flugzeugabsturz 11 Tage lang im brasilianischen Dschungel verschollen war und wundersamerweise überlebte. Die Würmer gelangen unter ihre Haut durch Mückenstiche. Abszessartige Hautreizungen zeigen an, wo sie sich versteckt haben. Die Haut wird aufgestochen, und es wird so lange darunter herumgebohrt, bis die weiße Spitze eines Wurms durch die Öffnung lugt, die kann man dann packen, der Rest des Wurms flutscht durch die Öffnung ins Freie, und es ist geschafft. Jedenfalls fast, nur noch zwanzig bis dreißig weitere müssen raus. Etwas muss sichtbar werden, damit Juliane gesund wird. Wir müssen tapfer sein.

Lukas Foerster

Zerlaufende Konturen, wegdriftende Geister

Jeder einzelne der außerordentlichen Kongresse des Hofbauer-Kommandos, an denen ich teilnahm, war auch sehr entschieden ein Kampf gegen Schlaf und Schlafdefizit. Selbst jetzt noch, wenn das tägliche Filmprogramm regelmäßig gegen 4 Uhr früh endet und sich nicht wie früher auch mal bis zum nächsten Mittag zieht. Es hat aber auch seine Vorzüge. Während andere sich beispielsweise durch den repetitiven Stillstand von Die Sex-Spelunke von Bangkok (1974) kämpften, hatte ich das Gefühl, in einer Zeitmaschine gefangen zu sein, weil ich immer wieder zur gleichen Stelle des Films zu erwachen schien. Oder es ist die Übernächtigung, die die Wirkung von so manchem Film sich erst entfalten lässt. Ausgeschlafen hätten die Teilnehmer einem Film wie One-Sided Passion (Senza vergogna, 1986) noch die aufrechten Schranken ihres Geistes entgegensetzen können. Auf den nächsten Morgen zugehend entfaltet der Satz, den eine Mutter spricht, die ihren sexuell frustrierten Sohn entjungfert, dann aber erst seine ganze verheerende Wirkung: „Kehre in mich zurück!“

In der Nacht zwischen Sonnabend und Sonntag lief während dieser Ausgabe der Videoknüppel Virginia (1990). Die weichen, zerlaufenden Konturen der von VHS präsentierten Bilder gaben meinen zunehmend wegdriftenden Geist wieder. Dass ich nicht einschlief, lag daran, dass ich einzeln Erdnuss auf Erdnuss aus einer Dose holte und konzentriert kaute – der Wille, nicht einzuschlafen, macht erfinderisch und seltsam. Nur zwei, drei Mal wurde ich von Sekundenschlaf eingeholt. Und trotzdem scheint es mir retrospektiv, dass ich geträumt hatte.

Im Film zieht eine Schauspielerin in einer Villa ein, in der sie angestellt wird, um dem blinden Hausherren vorzulesen. Dort herrschen aber zuvorderst Lady Chatterley- und Emmanuelle-Vibes. Alles ist Fetisch, der Mann grabscht an allen Damen herum, und sie erlernt die Lust daran, benutzt zu werden – was der Film auf der Zielgeraden noch zum surreal-sozialkritischen Kommentar macht, da diese Lust sie nun befähigt, ein Star zu sein. Aber mehr als die gewagte Schieflage des Plots war es das Wie der Erzählung, das wie ein Traum Vertrautheit und Irritation verwebte. So mancher Schnitt bringt unaufgeregte Auslassungen, in denen Sex, Missbrauch, Lust warten und Dinge, die als Ahnung mehr wirken, als wenn sie gezeigt würden. Ständig gibt es langsame, hypnotische Zooms. In einer zu treibender Musik choreografierten Szene verweben sich E und U durch Wort und Musik auf assoziative Weise. Im Hintergrund lauert ständig ein Beobachter. Ein Striptease wird nur zeitweise durch Blitze sichtbar, die die ansonsten herrschende vollkommene Dunkelheit erhellen. Eine Ente ist per Gegenschnitt Zaungast einer Sexszene. Mal wieder schien alles so greifbar und zerrann einem aber zwischen den Fingern, sobald man genauer hingeschaute.

Robert Wagner

Kommentare zu „Ein Safe Space für Filme – 21. Hofbauerkongress“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.