Ein Akt der Liebe

Lügen, um die Wahrheit zu sagen: Autobiografisches im Regiewerk von François Truffaut. Ein Essay zum 30. Todestag.

Antoine rennt. Rennt um sein Leben. Rennt zum Meer. Die Kamera bleibt sein Begleiter. Auf Schritt und Tritt folgt sie dem aus einem Beobachtungszentrum für minderjährige Straftäter entkommenen 14-Jährigen in zwei mehr als einminütigen, schier endlos andauernden Parallelfahrten. Jedoch auf den letzten paar Metern zum Meer verweigert sie sich eigenwillig. Scheint das Wasser zu scheuen. Antoine rennt noch ein paar Schritte weiter, wird nass, stoppt, dreht sich um, als ob er spürt, dass die Kamera nicht mehr bei ihm und damit seine Existenz gefährdet ist, läuft ihr entgegen, blickt suchend ins Objektiv, das Bild gefriert, zeitgleich zoomt die Kamera Antoine von einer Nah- in eine Großaufnahme heran. Fin.

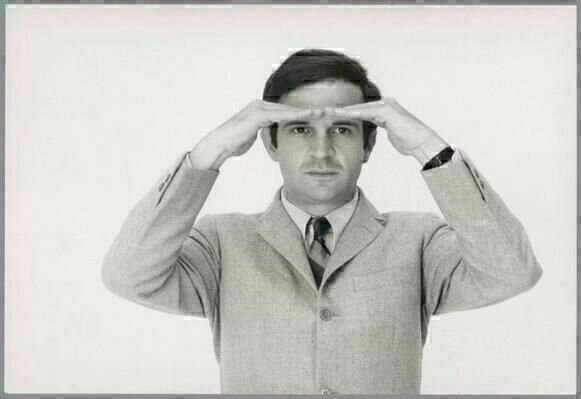

Mit diesem Ende von Sie küssten und sie schlugen ihn (Les Quatre Cents Coups, 1959) wird François Truffaut sich in die Filmgeschichte einschreiben. Es ist das Jahr 1959. Der 27-Jährige erhält für sein Spielfilmdebüt den Regiepreis in Cannes. Dort wird Jean-Pierre Léaud (Antoine) auf Händen getragen, im Geleit von Truffaut und Jean Cocteau, beklatscht vom Publikum. Es ist die Geburtsstunde der Nouvelle Vague.

„Der Film von morgen erscheint mir [...] noch persönlicher als ein Roman, individuell und autobiografisch wie ein Bekenntnis oder wie ein Tagebuch. Die jungen Filmemacher werden sich in der ersten Person ausdrücken und uns erzählen, was ihnen passiert ist: Das könnte die Geschichte ihrer ersten oder neuesten Liebe sein, ihre politische Bewusstwerdung, ein Reisebericht, eine Krankheit, ihr Militärdienst, ihre Hochzeit, ihre letzten Ferien, und das wird zwangsläufig Gefallen finden, weil es wahr und neu sein wird [...]. Der Film von morgen wird dem ähneln, der ihn gedreht hat, und die Anzahl der Zuschauer wird sich proportional verhalten zur Anzahl der Freunde des Regisseurs. Der Film von morgen wird ein Akt der Liebe sein.“

Das schreibt Truffaut 1957 in der Zeitschrift Arts. Den Weg für das Autorenkino und damit auch Truffauts eigenes Bekenntnis zu einem persönlichen, gar autobiografischen Film ebnet der Autorenregisseur allerdings schon 1954. In seinem Artikel Eine gewisse Tendenz im französischen Film (Une certaine tendance du cinéma français), der zu einer Art von Manifest der Nouvelle Vague werden wird, wirft er den renommierten Drehbuchautoren des poetischen Realismus Jean Aurenche und Pierre Bost vor, Verrat zu begehen, da sie vorgeblich nicht drehbare Szenen ihrer literarischen Vorlagen durch „äquivalente“ Szenen ersetzten. Diese tradition de la qualité will er abgegrenzt wissen zu einem cinéma d’auteurs, dessen „Regisseure [...] für die Drehbücher und Dialoge, die sie verfilmen, verantwortlich sind“. Der Autorenregisseur könne Flauberts Ausspruch „Madame Bovary, c’est moi“ unterschreiben.

Truffaut ist meines Wissens der einzige Regisseur im Umfeld der Nouvelle Vague, der nicht nur theoretisch im Rahmen der politique des auteurs einen autobiografischen Film postuliert hat, sondern sich explizit zu autobiografischen Bezügen in seinem Werk bekannt hat – besonders zu denen in Les Quatre Cents Coups. In diesem ersten Spielfilm verarbeitet er Erlebnisse der eigenen Kindheit und Jugend. Das ist allein deshalb keine Spekulation, weil der Autorenregisseur sich zu seiner Autobiografie bekannt hat, wenn er auch dafür sein eigenes Dementi widerrufen musste: So schreibt er noch in Arts am 29. April 1959, kurz vor der Uraufführung in Cannes, dass die Filme ihren jungen Filmemachern außerordentlich ähnelten, um dann allerdings gut einen Monat später, ebenfalls in Arts, mit seinem Artikel Ich habe nicht meine Biografie mit Les Quatre Cents Coups geschrieben (Je n’ai pas écrit ma biographie en 400 coups), seine Aussage zurückzunehmen aus Rücksicht auf seine Eltern, da diese sich durch den Medienrummel um den Film, der nun auch in Paris anläuft, denunziert sehen. Wiederum einen Monat später gibt er der Zeitschrift Télé-Ciné ein Interview, dass nichts in Les Quatre Cents Coups erfunden sei, und das, was er nicht persönlich erlebt habe, gehe auf Erlebtes von Freunden, Gleichaltrigen und anderen Menschen zurück, deren Geschichten er in Zeitungen gelesen habe, nichts also sei reine Fiktion, aber es sei auch kein komplett autobiografischer Film.

Ohne Bekenntnis „Autobiografie“ gibt es keine Autobiografie. In der Literatur war es nie anders. Alles andere ist (erlaubte) Mutmaßung: Nach Ansicht des Literaturwissenschaftlers Philippe Lejeune, der sich seit mehreren Jahrzehnten mit der Autobiografie befasst, kann der Autor mit dem Rezipienten nur dann den „autobiografischen Pakt“ schließen, wenn er, der Autor, identisch ist mit dem Erzähler seiner Geschichte und der darin erzählten Person. Wenn diese Identität publik werden soll, muss der Autor dies dem Rezipienten mitteilen, etwa über den Titel oder den gleichen Namen. So wird der Pakt geschlossen, und nur so kann das Werk, nach Lejeune, autobiografisch betrachtet werden.

Ohne Truffauts Bekenntnis zu Les Quatre Cents Coups wären aufgrund seiner Forderung nach einem individuellen, gar autobiografischen Film im Jahre 1957 Hypothesen kursiert über den persönlichen Gehalt seiner Filme, die spätestens im Zuge der von Gilles Jacob und Claude de Givray postum zusammengetragenen Korrespondenzen Truffauts noch einmal neu entflammt wären, ebenso nach der ebenfalls erst nach seinem Tod erschienenen Biografie von Antoine de Baecque und Serge Toubiana, beides Publikationen, die frappierende Bezüge zwischen Leben und Werk nahelegen. Nun aber, mit dem Bekenntnis, stellt sich vielmehr die Frage: Wie funktioniert Truffauts autobiografisches Kino?

Ein vom Himmel fallendes Pin-up

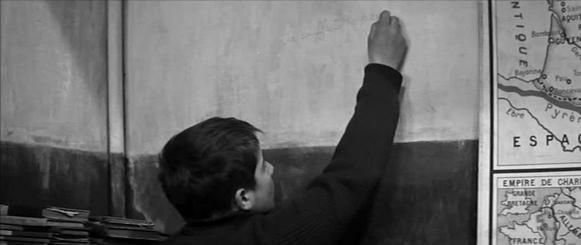

In Les Quatre Cents Coups erwischt der Französisch-Lehrer „Petite Feuille“ Antoine mit einem Pin-up, das ein anderer Junge in der Klasse herumgereicht und dem Antoine einen Schnurrbart verpasst hat. Zur Strafe wird er in die Ecke geschickt. Unbeobachtet in der Pause, die er allein im Klassenraum zubringen muss, greift er zu einem Stück Kreide. Der Zuschauer hört Antoines inneren Monolog, während seine Hand auf die Mauer schreibt: „Hier litt der arme Antoine Doinel, ungerecht bestraft von Petite Feuille für ein Pin-up, das vom Himmel fiel. Für uns wird gelten: Auge um Auge, Zahn um Zahn.“

Der Rezipient erfährt die Diskrepanz zwischen äußerem Geschehen und innerem Erleben. So kann er sein eigenes Urteil fällen, ob der „arme Antoine“ ungerecht bestraft wurde für ein Pin-up, das „vom Himmel fiel“. Anhand dieser ersten Szenen klingt schon deutlich das Thema autobiografischer Kunst an, die Erforschung von Subjektivität und Wahrheit, festgemacht an den Fragen: Wie funktioniert eine Autobiografie? Was ist daran Wahrheit, was Lüge? Der Prozess des Werdens wird dokumentiert, kein fertiges Resultat einer Lebensbeschreibung mit dem Vermerk „Wahrheit“ präsentiert, die subjektive Sicht des Jungen aus der Distanz heraus beobachtet.

Dieser Versuch einer Objektivierung entspricht der Sicht des Autobiografen im Augenblick des Produktionsprozesses auf sein zu beschreibendes früheres Ich. Während die Literatur bis ins 20. Jahrhundert hinein sich viel Mühe gibt, diese Brüche in der autobiografischen Erzählung zu glätten, legt der Film diese Risse offen und ist damit geeignet, die Autobiografie als das vorzuführen, was sie immer schon war: eine von Wahrheit befreite Kunst.

Sie ist ein fiktionaler Entwurf einer Vergangenheit, verfasst aus der Gegenwartsperspektive ihres Autors heraus, der vergebens versucht, die flüchtigen, sich stets wandelnden Erinnerungsstücke zusammenzufügen und ihnen einen Sinn zu verleihen. Sie kann auch deshalb niemals der Realität entsprechen, da sie an Sprache und Bilder geknüpft ist und sich so im Schaffensprozess neu konstituiert. Wenn diese Erzählung des eigenen Lebens nun auf den Film übertragen werden soll, greift das gewohnte Kino einer Repräsentation von Wirklichkeit nicht mehr. Der autobiografische Film sperrt sich, transparentes Ausdrucksmedium eines vermeintlich autonomen Subjekts und dessen Imagination zu sein, und verweist darüber auf die dem Film innewohnende Gesetzmäßigkeit, auf die Verschiebung einer außerfilmischen Wirklichkeit hin zu einer der mise en scène unterworfenen Abbildung.

Folglich ist eine autobiografische Erzählung ungeeignet für den Dokumentarfilm. Der Zuschauer zweifelt die behauptete Identität an und kann keine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen früherem Ich und heutiger Reflexion dieses Ichs erkennen. Das gelingt kaum über authentisches Bildmaterial, Off-Kommentar oder die Präsenz des autobiografischen Regisseurs vor der Kamera. Das Spiel, die Inszenierung wird immer erkannt und als störend, wenn nicht gar als Betrug empfunden. Der subjektive Realitätsgehalt ist zu gravierend, die Reflexion nicht nachvollziehbar über die Bilder. Während eine äußere Realität hinderlich ist für eine autobiografische Erzählung im Dokumentarfilm, kann sie sich glaubhaft im fiktionalen Film entfalten. Hier wird die autobiografische Wahrheitsbeteuerung als Lügensignal erkannt. Der Autobiograf wirkt authentisch auf den Rezipienten, denn der, befreit davon, filmische mit außerfilmischen Wahrheiten abzugleichen, erkennt sich selbst im Anderen.

Auch Les Quatre Cents Coups gibt sich als Spielfilm aus, erhebt keinen Anspruch auf Wirklichkeit, zielt allein auf Plausibilität und Wahrscheinlichkeit. Truffaut bedient sich allerdings einer autobiografischen Erzählstruktur. So arbeitet er mit zwei subjektiven Stimmen, neben sein Double Jean-Pierre Léaud tritt ein „Erzähler“, der die Sicht des Jungen reflektierend kommentiert, aber niemals Risse zu kitten erzwingt, vielmehr Fragmente der Erinnerung als solche stehen lässt, der Gedankensprünge zulässt, deren kleine autonome Geschichten die Rahmenhandlung unterbrechen dürfen, und der durch eine eigenwillige Kamera auf sich aufmerksam macht. Wie um letzte Zweifel auszuräumen, tritt der Autobiograf dann auch noch vors Objektiv.

Mit Truffaut im Rotor

Antoine und René schwänzen mal wieder die Schule, gehen lieber ins Kino, spielen in einem Café am Flipper, schließlich suchen sie auf einen Jahrmarkt einen Rotor auf. Truffaut betritt diesen zusammen mit seinem Assistenten Philippe de Broca sowie mit Antoine. Er hat einen stummen, kurzen Statistenauftritt und beweist sich damit als realer Zeuge seiner erzählten Figur, er authentifiziert deren Authentizität, zugleich lässt er seine reale Person zur autobiografischen Kunstfigur werden. Der filmische Illusionsbruch indiziert einen persönlichen Fingerabdruck, den der Regisseur mit seiner Präsenz vor der Kamera noch häufig in seinen zukünftigen Arbeiten anwenden wird.

Truffaut schreibt sich scheinbar mühelos in die Filmgeschichte ein, bildet sich selbst in dieser dem praxinoscope und damit den Anfängen des Kinos huldigenden zylindrischen Apparatur ab, lässt sich in Bewegung versetzen, wie auch die Zuschauer der Szenerie, darunter René, durch Antoines Blick in Bewegung versetzt werden und mit ihm der Zuschauer des Films auf sein eigenes Pendant im Film schaut. Die Grenze zwischen Realität und Fiktion wird durchlässig. Der Rezipient wird geradezu in den Film „hineingezogen“ zu Truffaut, mit Antoine als Vermittler. Jeder wird zum Teilnehmer am künstlerischen Werkprozess, der Zuschauer wird genauso wie der Schauspieler und der Regisseur mit einem imaginären Ich konfrontiert.

Nach Anhalten des Rotors überschreiten Antoine und Truffaut gemeinsam die Grenze von einer (realen) Illusion zu einer (filmischen) Realität. Dank der Tiefenschärfe der Einstellung bleiben Fiktion und Realität noch für einen Augenblick eins, sodass im Hintergrund Antoine wieder auf René trifft und im Vordergrund Truffaut sich eine Zigarette anzündend in einem unsichtbaren Raum verschwindet, einem Realitätsraum, der für die Fiktion von nun an durchlässig geworden ist.

Bei der Psychologin

Fiktion und Realität lassen sich ein weiteres Mal nicht mehr klar trennen, wenn Antoine im Beobachtungszentrum für minderjährige Straftäter zur Psychologin gerufen wird. Diese ist nur durch ihre Stimme aus dem Off anwesend, während die Kamera in sich überblendenden Naheinstellungen konsequent auf Antoine gerichtet bleibt, auf seine Reaktionen. Die Psychologin (Truffaut während des Drehs) befragt Antoine nach seiner Vergangenheit – warum er eine im Büro seines Vaters entwendete Schreibmaschine zurückgebracht, warum er seine Großmutter bestohlen habe, warum er seine Mutter nicht möge und so weiter. Antoine sucht nach Worten, stottert, fährt fahrig mit seinen Händen über den kahlen Tisch, an dem er sitzt, blickt scheu sein Gegenüber an – einen imaginären Referenten, einen Zuhörer, einen ihn nicht verurteilenden Anderen außerhalb des Bildrahmes (ein Raum, der seit der Rotorszene in Teilen auch von Truffaut besetzt ist). Diesem erzählt er nach und nach Bruchstücke aus seinem Leben, dem eines unerwünschten wie revoltierenden Kindes, in dem er Opfer wie Täter ist. Antoine blickt auf einen Zuhörer, den der Zuschauer imaginieren muss – bis er sich selbst direkt angesprochen fühlt durch die konsequente Weigerung der Kamera, einen Gegenschuss zu zeigen.

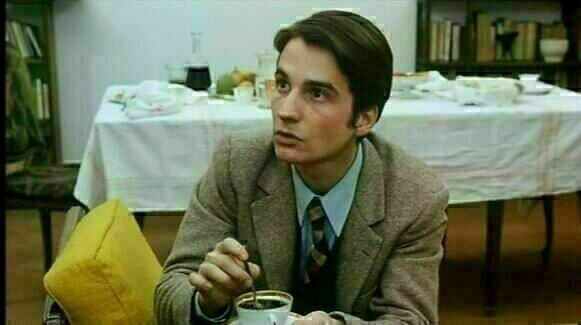

Antoines Antworten beruhen durch die geforderte Improvisation dieser Szene auf eigenen Erinnerungen Jean-Pierre Léauds bezüglich seiner Rolle als auch seines eigenen Lebens, sodass das Ich-Geständnis zur semi-fingierten autobiografischen Erzählung des Akteurs wird. Als er gefragt wird: „Hast du schon einmal mit einem Mädchen geschlafen?“, blickt der Zuschauer in ein verblüfftes wie verlegen grinsendes Gesicht. Das ist im Film der Moment höchster Authentizitätswirkung, da der Schauspieler über seine Improvisation, über seine Figur, die er im Begriff ist, selbst zu erfinden, sicht- und hörbar hervortritt in genau dem Augenblick, in dem er ob der unerwarteten Direktheit der Frage kurz die Fassung verliert, wenngleich (gerade weil?) er sich immer der Kamera bewusst ist.

Zwölf Lebensjahre und acht Filme später, nach seiner Forderung eines persönlichen, gar autobiografischen Films in Arts, konstatiert Truffaut 1969, dass Kindheit und Jugend für die künftigen Lebensjahre des Menschen prägend seien, sodass ein auteur auch schon alles in seinem ersten Film erzähle, seine ganze Haltung zum Leben und zum Kino hier schon erfasst werde, alle weiteren Filme nur noch eine Überprüfung dieser Haltung seien: „Fortschritte? Das ist ein Witz. Man sollte versuchen, welche zu machen, aber es ist gut zu wissen, dass sie lächerlich sein werden im Verhältnis zu dem Reichtum, der in uns steckt und der sich in der ersten belichteten Filmrolle ausdrückt: Der ganze Buñuel steckt in Un chien andalou, der ganze Welles in Citizen Kane, der ganze Godard in À bout de souffle, der ganze Hitchcock in The Lodger.“

Wie wahr. Der ganze Truffaut steckt in Les Quatre Cents Coups. Weiter führt er 1974 aus, dass ein kommender Film stets eine Antwort auf den vorigen geben und ein späterer noch einmal die Gedanken aufgreifen solle, die in einem früheren Werk sich manifestierten. Mit Jean-Pierre Léaud wird er nicht nur, aber auch den Doinel-Zyklus weiterspinnen; in zwanzig Jahren entstehen mit demselben Schauspieler insgesamt fünf Episoden. Truffauts Distanzierung zur Figur nimmt unausweichlich zu. So wie Kindheit und Jugend für sein weiteres Leben prägend waren, so zeigt sich das Werk des auteur mit drei Kurzfilmen, einem mittellangen Film und einundzwanzig Langfilmen als ein in sich geschlossenes, angefangen mit dem kurzen Stummfilm Une visite (1954) bis zu Auf Liebe und Tod (Vivement dimanche!; 1982/83).

Truffaut war ein Meister rein visuellen Erzählens mit einem Instinkt für Rhythmus und Spannungsaufbau. Oftmals nutzte er solche Szenen, um seine eigenwillige persönliche Kamera deutlich zum Zuschauer „sprechen“ zu lassen, sodass sie mal neugierig den Raum ertastet, mal zögert, sich sträubt und scheut, keine indiskreten Blicke gestattet. Zugleich war er ein Magier der Worte, deren Pointen aufgrund seines ausgeprägten Sinns für (Selbst-)Ironie immer wieder zünden. Unvergessen seine Literaturadaptionen, die immer seine persönliche Handschrift tragen und doch mit feinem Gespür den Autoren und ihren als Roman, Erinnerung, Tagebuch oder Kurzgeschichte verfassten Erzählungen gerecht werden.

Nicht nur die Adaptionen weisen auf eine betonte Erzählung, auf einen spürbaren „Erzähler“, der einen literarisch-eleganten Zeitgebrauch schätzt und Kommentar, inneren Monolog, Rückblende, Epilog, Ellipse und ein offenes Ende geschickt zu nutzen weiß. Das zeigt schon Les Quatre Cents Coups. Seinen literarischen Stil verknüpft dieser „Erzähler“ in all seinen Arbeiten gekonnt mit originär filmischen Ausdrucksmitteln der Kamera und Montage – von Plansequenz, Zoom, Zwischenschnitt, Irisblende, Tonmanipulation bis hin zu vielen weiteren Bild-Ton-Kontrapunkten. Nicht zu vergessen die kleinen autonomen Geschichten, die oftmals losgelöst von der eigentlichen Handlung, auf ihn, auf den „Erzähler“ hinweisen.

Wenn auch eigenes Erleben und eigene Sehnsüchte, Träume und Ängste den ersten Impuls zu einem Filmprojekt gaben, relativierte Truffaut das Eigene, um zu einer Allgemeingültigkeit zu gelangen, auch und gerade für Les Quatre Cents Coups. So basierten (überprüfend) die Ideen für seine Drehbücher auf Zeitungsartikeln (Vermischtes), Büchern, (eigenen) Experten-Interviews, auf Aussagen von Freunden, Familienmitgliedern und Filmkollegen, deren Worte er oftmals für seine Dialoge verwendete.

Gewiss ist all dies auch der Stil der Nouvelle Vague. Truffauts größter Trumpf jedoch, das, was ihn von anderen Autorenregisseuren unterscheidet, ist das Geheimnis seiner unerschütterlichen Komplizenschaft zum Zuschauer. Mit Worten und Bildern entführt er uns in seine Märchenwelt voller langbeiniger Feen und schüchterner Schürzenjäger, kleiner Schwindler und großartiger Selbstinszenierungskünstler, allesamt ambivalente Traumtänzer, die, sobald sie gezwungen sind, einen Fuß auf die Erde zu setzen, viel Schmerz, Scham und Schmach erfahren, dann endlich im Schaffen eines Kunstwerks Zuflucht, Trost und Erlösung finden, bis sie abermals eine unstillbare Sehnsucht rastlos antreibt, auf der Suche nach einer neuen Liebe. Im Gegensatz zu ihnen weckt Truffaut uns Zuschauer zwischendurch sanft auf. Und nach dem Film ist unser Blick auf die Welt ein nachsichtiger.

Epilog

Detektiv Blady: „Voraussetzung für unseren Beruf sind zehn Prozent Inspiration und neunzig Prozent Transpiration.“

(André Falcon in Geraubte Küsse (Baisers volés, 1968))

Antoine vergöttert Madame Tabard, für ihn eine „überirdische Erscheinung“. Endlich ist er mit ihr alleine, sie greift nach einer Schallplatte und durchbricht die schier endlos andauernde peinliche Stille: „Lieben Sie Musik, Antoine?“ Antoine: „Ja, Monsieur.“ Flucht. Es folgt ein Brief von Madame Tabard an Antoine: „Als ich aufs Collège ging, erklärte uns der Lehrer den Unterschied zwischen Takt und Höflichkeit: Ein Mann ist zu Besuch, öffnet die Badezimmertür und erblickt eine Dame, splitternackt. Er zieht sich sofort zurück, schließt die Tür und sagt: ‚Oh pardon, Madame.‘ Das ist Höflichkeit. Derselbe Mann öffnet dieselbe Tür, erblickt dieselbe Dame, splitternackt, und sagt zu ihr: ‚Oh pardon, Monsieur.‘ Das ist Takt. Ich habe Ihre Flucht verstanden, Antoine.“

(Jean-Pierre Léaud und Delphine Seyrig in Geraubte Küsse (Baisers volés, 1968))

Patrick verliebt sich in die Mutter eines Schulkameraden. Nach einem üppigen Abendessen in der Familie bedankt er sich, wie er glaubt, passend galant: „Auf Wiedersehen, Madame. Ich danke Ihnen sehr für dieses frugale Mahl.“

(Georges Desmouceaux in Taschengeld (L’argent de poche, 1976))

Schürzenjäger Bertrand Morane: „Die Beine der Frauen sind die Zirkel, die den Erdball in alle Himmelsrichtungen ausmessen und ihm sein Gleichgewicht und seine Harmonie geben.“

(Charles Denner in Der Mann, der die Frauen liebte (L’homme qui aimait les femmes, 1976/77))

Bertrand Morane verfasst seine Memoiren. Er fragt sich, ob er vielleicht deshalb so besessen jedem Rock nachjagt, weil seine Mutter nichts für ihn übrig hatte. Es folgt eine Rückblende. Wir sehen einen jugendlichen Bertrand und eine Frau im Negligé. Und hören den erwachsenen Bertrand erzählen, seine Mutter habe die Angewohnheit gehabt, halbnackt vor ihm herumzulaufen, um sich seiner Nicht-Existenz zu versichern. Häufig habe sie ihm ihre Liebesbriefe anvertraut, um sie auf den Weg zu bringen. Wir sehen den jungen Bertrand, wie er auf der Straße einen Brief öffnet – und liest: „Mein Geliebter. Ich kann dein Schweigen nicht verstehen. Seit mehr als zwei Wochen habe ich keinen Brief mehr von dir erhalten. Offensichtlich sind die Geheimnisse der Post unerforschlich.“ Schwups wird auch dieser Brief zusammengeknüllt im nächsten Gully entsorgt.

(Michel Marti als der junge Bertrand in Der Mann, der die Frauen liebte (L’homme qui aimait les femmes, 1976/77))

Gangster Momo: „Ich schwöre dir, das ist die Wahrheit. Ansonsten soll meine Mutter auf der Stelle tot umfallen.“ Zwischenschnitt: Ein altes Mütterchen bricht tot zusammen.

(Claude Mansard in Schießen Sie auf den Pianisten (Tirez sur le pianiste, 1959/60))

Regisseur Ferrand: „Filme sind harmonischer als das Leben, Alphonse. Es gibt keine Staus in Filmen, es gibt keinen Leerlauf. Filme nehmen Fahrt auf wie Züge, verstehst du? Wie Züge in der Nacht. Leute wie du, wie ich, du weißt das genau, wir sind dafür geschaffen, glücklich zu sein in unserer Arbeit fürs Kino.“

(François Truffaut zu Jean-Pierre Léaud in Die amerikanische Nacht (La nuit américaine, 1972/73))

***

Dann, ein letztes Mal, imitiert das Leben die Kunst. Am 21. Oktober 1984 bricht eine Nachrichtensprecherin in Paris in Tränen aus, als sie die Meldung von Truffauts Tod verliest. Das Leben ist kurz, manchmal viel zu kurz. Umso schützenswerter die Filme.

Die Cinémathèque Française in Paris zeigt bis zum 25. Januar eine umfangreiche Truffaut-Ausstellung (dazu gehören am 6. und 7. November Themen-Konferenzen, Lesungen und Diskussionen, die Wissenschaftler, Filmschaffende und Wegbegleiter Truffauts gemeinsam veranstalten).

Kommentare zu „Ein Akt der Liebe“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.