Düsteres Pathos und purer Pulp – Die Darkman-Sequels

Neu auf Blu-ray: Vor 30 Jahren schuf Nerd-Auteur Sam Raimi aus popkulturellen Versatzstücken seinen Darkman. Zweimal kehrte der rachsüchtige Wissenschaftler ohne Schmerzempfinden zurück – allerdings nur auf dem Videomarkt. Über High-Tech-Filme, weibliche Bösewichte und das Geheimnis guter Fortsetzungen.

Unter den Filmemachern seiner Generation ist Sam Raimi einer der interessantesten und faszinierendsten: ein veritabler Nerd-Auteur. Sein 1990 erschienener Darkman führt das, was sein Schaffen ausmacht, eindrucksvoll vor Augen. Ein „Comic-Film“, der nicht auf einer konkreten Vorlage basiert, sondern auf (sehr) vielen. So wie Dr. Frankenstein – der „Urvater“ aller mad scientists, der auch in postmodernen Variationen des Themas wie dieser noch deutlich nachhallt – sein Monster aus Körperteilen verschiedener Menschen zusammensetzt, fügt Raimi seinen Film aus Versatzstücken der amerikanischen Populärkultur: aus Comics, Cartoons und – nicht zuletzt – Filmen.

Erzählt wird in Darkman die Geschichte des Wissenschaftlers Peyton Westlake, der an einer synthetischen Haut arbeitet. Weil er sich durch Zufall im Besitz eines Dokuments befindet, das die Zusammenarbeit zwischen dem Gangster Robert G. Durant (Larry Drake) und einem örtlichen Baumogul beweist, sprengen Durant und seine Gang Westlake mitsamt seinem Labor in die Luft. Allerdings überlebt dieser mit stark verbranntem Gesicht, nachdem ihn die Explosion in einen nahe gelegenen Fluss geschleudert hat – und sinnt nun auf Rache. Dass es ihm die synthetische Haut ermöglicht, die Gestalt verschiedener Menschen anzunehmen, erweist sich dabei als äußerst hilfreich.

Die künstliche Haut stabil halten

Gerade in den 1990ern etablierte sich unter den großen Hollywoodstudios die Praxis, Sequels erfolgreicher Filme – aber auch eher mittelmäßig erfolgreicher wie Darkman – zu drehen, die nicht für die Erstauswertung auf der großen Leinwand bestimmt waren, sondern direkt auf Video erschienen. So durfte denn auch Darkman 1994 respektive ’95 in eine zweite und dritte Runde gehen. Das ging schon rein personell mit einer gewissen „Abspeckung“ einher: Westlake wurde nun nicht mehr von dem angehenden Star Liam Neeson gespielt, sondern vom auf Fernsehserien oder Filme wie diesen spezialisierten Arnold Vosloo. Raimi fungierte nur noch als executive producer, auf dem Regiestuhl nahm in den beiden – übrigens bereits ’93 simultan gedrehten – Filmen der ebenfalls hauptsächlich fürs Fernsehen arbeitende Bradford May Platz.

Darkman II: The Return of Durant (Darkman II – Durants Rückkehr) fiel leider eher medioker aus. Der Film spult die Geschichte vom Kampf eines Wissenschaftlers mit der Unterwelt noch einmal in einer Billigvariante herunter, ohne ihr Nennenswertes hinzuzufügen: Durant, der Mann mit der garstigen Angewohnheit, mit seinem Zigarrenschneider die Finger seiner Opfer abzutrennen und als Trophäen zu sammeln, hat seinen vermeintlichen Tod am Ende des Vorgängers überlebt und ist nun seinerseits auf Rache an Westlake/Darkman aus. Letzterer versteht sich jetzt als dunkler Verbrechensbekämpfer à la Batman und arbeitet weiter an der Aufgabe, seine künstliche Haut auch bei Licht länger als 99 Minuten stabil zu halten.

Seitenhiebe auf Gender-Stereotype

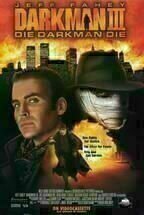

Dem dritten Teil gelang es dann allerdings durchaus, neue Akzente zu setzen. Das beginnt bereits mit dem hübsch derangierten Titel: Darkman III: Die Darkman Die (Darkman III – Das Experiment). Die Ärztin Bridget Thorne (Darlanne Fluegel) ist die erste Frau unter den comic villains, gegen die sich Westlake behaupten muss. Dass sie ihn in eine Falle laufen lässt, weil weder er noch das Publikum einer Frau zutrauen, dass sich hinter ihrem scheinbaren Engagement diabolische Intelligenz und Skrupellosigkeit verstecken, ist ein gekonnter Seitenhieb auf gängige Gender-Stereotype. Übrigens spielte die Figur bereits im ersten Teil eine (sehr) kleine Rolle. Gute Fortsetzungen zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie den Fokus auf gewisse Details der Vorgänger legen, gleichzeitig aus deren Mythologie schöpfen und sie weiter entwickeln.

War die Fähigkeit Westlakes, sich vorübergehend als seine Widersacher zu maskieren, in den ersten beiden Filmen lediglich ein cleveres Gimmick, um Gangster hinters Licht zu führen, bekommt sie hier nun ebenfalls eine neue, tiefere Komponente. Antagonist ist hier der distinguierte Gangster Peter Rooker (Jeff Fahey), ein wahrer Feingeist, der während geschäftlicher Unterredungen gerne im Smoking am Flügel sitzt und klassische Musik spielt. Nachdem Westlake seine Gestalt annimmt, um ihn zu hintergehen, wundern sich Rookers Frau Angela (Roxann Dawson) und seine kleine Tochter Jenny (Alicia Panetta), dass ihr Ehemann und Vater auf einmal kein gefühlskaltes Arschloch mehr ist, das sich hauptsächlich durch Untreue und Abwesenheit auszeichnet. Das Spiel mit verschiedenen Identitäten als grundlegendes Motiv der Reihe bekommt damit eine weitere, psychologisch ausgefeiltere Dimension. Zumal Jeff Fahey mit seinen feinen, vage fragil wirkenden Gesichtszügen ein Schauspieler ist, der seiner Figur viele und präzise Nuancen geben kann.

„Life’s a bitch, and so am I“

Was May und seinen Drehbuchautoren Michael Colleary und Mike Werb in Darkman III gelingt, ist eine Gratwanderung zwischen einem düsteren Pathos, wie es besonders deutlich in den fast identischen Filmenden der beiden Sequels artikuliert wird, und purem Pulp. Letzterer zeigt sich besonders deutlich in dem Plot um eine Art Steroid, das Thorne aus Peytons Adrenalin gewinnt und mit dem sie Männer in hormongesteuerte Superschläger verwandelt. Aber etwa auch in einem ausgeprägten Hang zum Oneliner – der schönste von ihnen wird Thorne in den Mund gelegt: „Life’s a bitch, and so am I“.

Gerade die Actionszenen, die zwar durchaus kompetent, aber auch etwas schlicht und funktional inszeniert sind und damit nie auch nur annähernd so spektakulär wie die des Originals, offenbaren einerseits, dass Mayford sicherlich kein Sam Raimi ist. Andererseits trifft er den Geist des Meisters durchaus; denn Raimis Kino zielt zwar oft auf die ganz große Tragödie ab, verleugnet dabei aber niemals seinen Ursprung als Jahrmarktsattraktion. Die schönsten Szenen des Films, in denen er für Momente über sich hinauswächst, sind denn auch einige surrealistische Montagesequenzen, die Peytons Wut eindrucksvoll bebildern. Während das Adrenalin explosionsartig durch seinen Körper schießt, gibt es kurze Zwischenschnitte auf verschiedene morbide Naturimpressionen. Wie die Grundemotionen des modernen Menschen ihren biologischen Ursprung bei unseren prähistorischen Vorfahren haben, so lebt auch in einem – in mehrerer Hinsicht – High-Tech-Film wie diesem, der von solchen Emotionen sowohl handelt als sich auch an sie richtet, etwas Archaisches fort.

Die beiden Filme erscheinen am 14.07.2022 bei Koch Media auf DVD und Blu-ray.

(Der Text ist ursprünglich am 30.08.2022 erschienen)

Hier geht es zu den anderen Texten unseres Direct-to-Video-Specials:

PM Entertainment – Die geölte Actionmaschine

Tiny Toons Abenteuer: Total verrückte Ferien (1992)

Totale Bildwerdung des Sex: Die Filme von Gregory Dark

U.F.O. Abduction (1989)

Domitilla (1996)

California Blue: Pornostar Melissa Melendez

Stranger (1991)

Bloody Buns: Ein Serienkiller im Remake-Fleischwolf

Our Last Day (1999)

The Wonderful Ice Cream Suit (1998)

Latex (1995)

Kommentare zu „Düsteres Pathos und purer Pulp – Die Darkman-Sequels“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.