Dokumentarisches Zeugnis und visuelle Poesie – Kurzkritiken vom DOK Leipzig 2019

Weitere Festivaleindrücke von Studierenden der Uni Hildesheim – inklusive Besuch der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitlingen im Rahmen der Reihe „DOK im Knast“.

Where We Used to Swim (Deutschland 2019; Regie: Daniel Asadi Faezi)

Vor 15 Jahren war der Urimasee der größte See im Nahen Osten. Ein beliebtes Ausflugsziel für Familien; auch Daniel Asadi Faezi kam als Kind mit seinen Eltern zum Schwimmen dorthin, wenn die Familie im Iran Urlaub machte.

Heute ist das anders. Die Regierung der Islamischen Republik hatte entschieden, einen Staudamm und eine Brücke quer über den See zu bauen. Eine Fehlentscheidung: Das Grundwasser versiegte; wo einmal Kinder im Wasser planschten, ist heute nichts als Salz, Leere und Stille. Nur die vereinzelten Lastwagen, die sich behäbig zwischen der Bergkette im Hintergrund und der Salzkruste durch den Staub arbeiten, lassen erkennen, dass das Bild eine Filmaufnahme und kein Foto ist. Faezis statische Panoramaaufnahmen stehen im starken Kontrast zu dem Archivmaterial, das sein Film integriert.

In Nahaufnahmen fährt die Kamera an winkenden Kindern im See vorbei. Der Film flimmert wie die Lichtreflexe des Wassers unterhalb der Brücke. Den Urimasee gibt es kaum noch. Und trotzdem: Die Menschen picknicken zwischen Straßenrand und Wüste, posieren für Selfies vor der Ödnis, verkaufen im Nirgendwo ein paar Beutel voll Salz. Faezis Kurzfilm über den Ort, der einmal ein See war, ist dokumentarisches Zeugnis und visuelle Poesie in einem.

Lisa Schlegel

Ein ausgetrockneter See, eine Salzkruste, vereinzelte Menschen darauf und das Blau der im Nebel liegenden Berge im Hintergrund. Kontrastreiche Bilder heben die wenigen menschlichen Gestalten klar von einer Landschaft ab, die langsam im Dunst zu verblassen droht. Das Schicksal des Urmiasees im Iran, der von einem beliebten Badeziel zu einer Wüstenlandschaft verkommen ist, wird kaum durch explizite Informationen deutlich gemacht. vielmehr vermittelt es sich auf sinnlicher Ebene.

Regisseur Daniel Asadi Faezi, der den See selbst noch als Ausflugsziel kennengelernt hat, baut bedächtig eine Partitur von Eindrücken, die sich langsam ablösen. Meist unkommentierte statische Einstellungen, deren Länge immer ein wenig ausgereizt wird, zeigen Stillstand und Leere einer leblos daliegenden Landschaft. Verrostete Duschkabinen sind Relikte einer Zeit, die länger zurückzuliegen scheint als nur 15 Jahre.

Die Ruhe wirkt apokalyptisch. Faezi hat einen Sehnsuchtsort kreiert, dessen Status quo so poetisch inszeniert wird, dass es kaum möglich ist, keine Faszination für diese von Menschen gemachte Naturkatastrophe zu verspüren und in dieser Faszination die zentrale Agenda des Regisseurs zu vermuten.

Mariam Nazaryan

The Qilin (UK 2019; Regie: David Lalé und Sam Hopkins)

Man sieht The Qilin an, dass er aus einer produktiven Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Filmemachern entstanden ist. Animationskino und dokumentarische Aufnahmen sind gegeneinander geschnitten oder überlagern sich in den Straßenszenen aus Guangzhou. Die chinesische Hafenstadt ist im Zeitalter der Globalisierung nicht nur ein Knotenpunkt des Warenverkehrs geworden, sondern hat auch einen ständigen Zustrom an Einwanderern aus afrikanischen Ländern zu verzeichnen. Sie sind Teil der städtischen Schattenökonomie, die ihnen ungekannte Einkommensmöglichkeiten bietet.

Der Film lässt einige dieser Einwanderer zu Wort kommen, begleitet sie mit der Kamera durch die Straßen und bunten Warenkaufhallen der Stadt. Animationen, dem chinesischen Schattentheater nachempfunden, ergänzen den dokumentarischen Blick. Die Sicht der Befragten auf die Eigenheiten der Chinesen sowie deren teils rassistischer Umgang mit den afrikanischen Mitbürgern werden thematisiert.

Die Einwanderer fühlen sich in Guangzhou zu Hause; dennoch laufen sie in diesem Film als geschwärzte Körper durch die Straßen der Stadt. Strategisch dient dies der Verschleierung ihrer Identitäten, aber zugleich unterstreicht die Schwärzung das Gefühl, dass die Immigranten trotz ihrer ökonomischen Integration für die Schattenwirtschaft und die chinesische Gesellschaft nur als Schemen in Erscheinung treten. Umgekehrt erhalten die Zuschauer keinen klaren Blick auf den Wirtschaftsumschlageplatz Guangzhou, über dem konstant ein grauer Schleier liegt.

Elodie Sacher

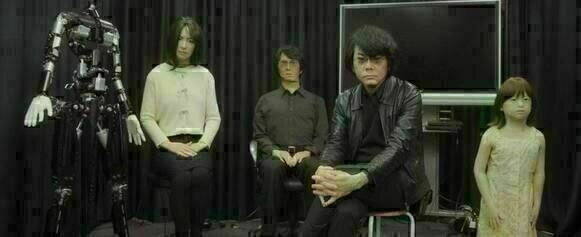

Robolove (Österreich 2019; R: Maria Arlamovsky)

Wir sind Teil einer Mission. Wir sind die Privilegierten. Wir werden in wenigen Momenten unsere Freiheit den Gefangenen [LINK: www.dok-leipzig.de/festival/dok-im-knast] aufdrängen, ihnen vorleben, was sie nicht sein können. Der Bus biegt langsam um die Ecke und fährt vor den Toren des Gefängnisses vor, während ein schwarzer Rabe auf der Straße direkt vor ihm stehen bleibt und der absurden Situation eine weitere Note hinzufügt.

Nachdem die Sicherheitskontrolle passiert ist, dürfen wir uns nach einem Kaffee in den Vorführungsraum (Aula) setzen und unsere Blicke umherstolzieren lassen. Der Film Robolove von Maria Arlamovsky, ausgezeichnet mit dem „Gedanken-Aufschluss“-Preis, zieht die Aufmerksamkeit endlich ganz auf sich. Mein Magen allerdings spielt nicht immer mit, als die Männer vor der Kamera ihre Sexroboter stolz ins Bild zerren und der Film sie dort verweilen lässt, mit der Begründung, sich der Problematik eines heteronormativen, patriarchalen, hegemonialen, neokolonialistischen Blickes bewusst zu sein.

Kritisiert wird dieser Blick jedoch nicht ausreichend, so wie auch die Aussage, wir würden eben Sklaven brauchen, kommentarlos in den Raum geworfen wird. Weshalb diesen problematischen bis unerträglichen Gedanken so viel Raum und Screentime gegeben wird, bleibt eine ungeklärte Frage. Neu sind sie nicht. Nützlich ebenso wenig. Spannend wäre es gewesen, ihren patriarchalen Verwurzelungen mit einem analytischen Auge auf den Grund zu gehen.

Klementine Medved

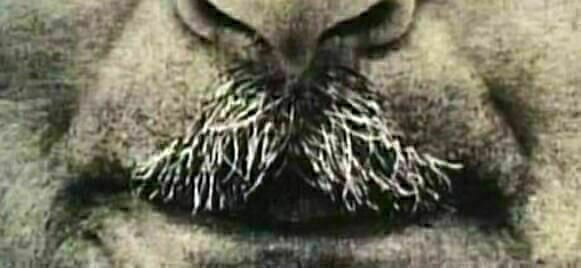

Hitlerpinochet (DDR 1976; Regie: Jörg Herrmann und Juan Forch)

Wir sehen Hitler, wir sehen Pinochet, wir sehen ein Gebiss; dazu Firmenlogos von IG Farben bis Ford, und der einzige Satz lautet: „Ich werde den Kommunismus auslöschen.“

Zwischen Im Namen des Lebens (1979; Regie: Alfons Machalz) und Der Mann an der Rampe (1988; Regie: Walter Heynokowski und Gerhard Scheumann) zeigt der vierte Block des Programms BRDDR auf dem DOK 2019 diesen kurzen Animationsfilm. Drei Minuten, die radikal mit den vorher gezeigten antifaschistischen Propagandafilmen der DDR brechen und zu den beiden Filmen überleiten, die dem Vernichtungsapparat der Nazis und der Kontinuität von Ideologie und Verblendung in den Schlund schauen.

Der von Firmenlogos gerahmte Hitler ruft die Vernichtung des Kommunismus aus und verschwindet doch selbst von der Bildfläche. Einzig sein Gebiss bleibt, welches sich Pinochet im nächsten Moment in den Mund schiebt, um die gleiche Botschaft gerahmt von den gleichen Firmenlogos zu verkünden. Lebt der Faschismus in Hitlers Gebiss weiter?

Hannah Tatjes

Diese Texte entstanden im Rahmen des Seminars „Fragen an den aktuellen Dokumentarfilm“ der Stiftung Universität Hildesheim.

Kommentare zu „Dokumentarisches Zeugnis und visuelle Poesie – Kurzkritiken vom DOK Leipzig 2019“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.