DOK Leipzig 2019: Nachlese

Kurzkritiken von Studierenden der Uni Hildesheim zu Dokumentarfilmen aus dem Iran, Venezuala, Österreich und dem Havelland.

Family Relations (Iran 2019; Regie: Nasser Zamiri)

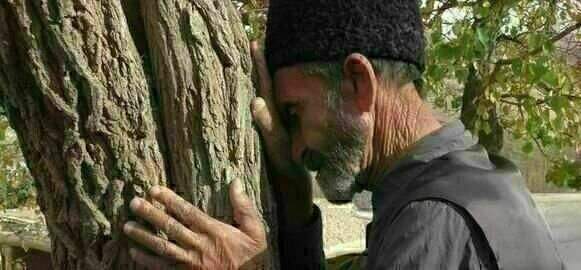

Haji Baba ist Poet, Vater und, folgt man den Aussagen seiner Kinder, ein Diktator. Er hält sich selbst für eine sehr wichtige Person und will mit dem Film Family Relations, dessen Protagonist er ist, gerne weltweit berühmt werden. Wenn er mit dem Filmteam durch die Straßen des iranischen Dorfes geht, begrüßt er alle, die an der Straße stehen, als wäre er Monarch, und er lässt sie wissen, dass Regisseur Nasser Zamiri und sein Team hier sind, um ihn, Haji Baba, zu begleiten und zu filmen.

Alle Familienangehörigen, die in diesen Dokumentarfilm involviert sein wollten, und Haji Baba, der Patriarch, werden immer wieder interviewt. Ein zentrales Thema ist dabei der Konflikt, der seit Jahren in der Familie schwelt. Zamiri filmt den alten Mann und seine Familie in sanften Farbtönen und langen Einstellungen. Er lässt alle zu Wort kommen, egal ob sie sich wiederholen oder widersprechen. Er filmt Haji Baba beim Baden, beim Reizitieren eigener Gedichte und bei einer Vorführung von Charlie Chaplins Der große Diktator. Haji Baba ist dabei fast immer alleine im Bild, getrennt von seinen Kindern, den Blick sehnsüchtig in die Ferne gerichtet. Somit ist Family Relations nicht nur ein Film über eine Familie im Streit, sondern auch das Porträt eines unbequemen und exzentrischen Protagonisten.

Sugar Cage (Syrien, Libanon, Ägypten 2019; Regie: R: Zeinah AlQahwaji)

Knoblauch schälen, Kaffee trinken, unter vorgehaltener Hand spekulieren, wer gerade vorbeifliegen könnte. Nüsse rösten, Dinge reparieren, Radio hören. Die syrische Filmemacherin Zeinah AlQahwaji gewährt uns Einblick in den Kriegsalltag ihrer Eltern, der nicht von Lärm oder Überforderung geprägt ist, sondern von Langeweile. Die Protagonist*innen sind gefangen in der eigenen Wohnung, diesem sogenannten Sugar Cage.

Es wird wenig gesprochen. Das passive Herumsitzen der Eltern ist bald mühsam anzuschauen. In der Dunkelheit wird es besonders trostlos, das stille Abwarten im Kerzenlicht, ohne absehbares Ziel, das Warten als Dauerzustand. Nachts rückt die Nähe des Kriegsgebiets deutlich ins Bewusstsein, die Angst in der Stimme der Regisseurin überträgt sich auf das Publikum.

Ein weiteres Mal das Bild einer nächtlichen Explosion. Erst nach einiger Zeit wird klar, dass es sich hier um Silvesterknaller handelt. Wie die Familie ist man bereits an anderes gewöhnt. Aller Schwere zum Trotz sind es die liebevollen Gesten, die Momente der Hoffnung, von denen die Atmosphäre des Films bestimmt bleibt. Etwa der Versuch, die benommene Mutter zu wecken, die Hingabe des Vaters bei kleinteiligen Reparaturen oder die sorgenvolle Rastlosigkeit der Eltern beim Abschied der Tochter.

Mariam Nazaryan

Bekar Evi – Das Junggesellenhaus (Deutschland 2019; Regie: Dirk Schäfer)

Wie ein achter Mitbewohner fügen sich die Zuschauenden in Bekar Evi – Das Junggesellenhaus ein. Die männliche Form ist hier tatsächlich angebracht, denn der Ort des Geschehens ist eine reine Männer-WG, ein sogenanntes Junggesellenhaus in Istanbul.

Die sieben Bewohner unterschiedlichsten Alters leben in dem zum Abriss freigegebenen Gebäude auf sieben Matratzen in zwei Zimmern zusammen. In Interviews erzählen sie von ihrer Vergangenheit und ihrem Leben als Kurden in Istanbul. Sie sind Diskriminierungen ausgesetzt und oft einsam. Regisseur Schäfer agiert als stiller Beobachter, der die heterogene Gruppe der Männer in alltäglichen Situationen abbildet, wobei Filmemacher und Kameramann wiederum eine männliche Perspektive auf das Geschehen eröffnen.

Dazu gehören neben Streitereien über den Abwasch auch ausgelassenes Tanzen, gegenseitiges Nackenrasieren und Gespräche über die Heimat, die nicht in Istanbul ist. Auch wenn statisch aufgenomme Interviews den beobachtenden Gestus vieler Szenen konterkarieren und einzelne Momente etwas zu symbolisch aufgeladen sind, entfalten sich unter einem aufmerksamen Blick in 76 Minuten sieben sehr unterschiedliche Charaktere.

Nele von Kortzfleisch

Nothing to Be Afraid Of (Österreich 2019; Regie: Silva Khnkanosian)

Der Metalldetektor piept. Es wird gegraben. Stöckchen werden umgelegt. Der Metalldetektor piept. Es wird gegraben. Stöckchen werden umgelegt.

Nach zwanzig Minuten habe ich den Impuls, den Kinosaal zu verlassen. Entscheide mich jedoch dagegen und für eine Kurzkritik. Die Krönung des sich eine Ewigkeit ziehenden Opening Longshots, der nichts weiter zeigt als eine Person auf einem Feld, ist eine Explosion. Das Publikum zuckt merklich zusammen. Möglicherweise wird es auch erst durch die auditive Zäsur daran erinnert, dass es im Kino sitzt. Vielleicht will der Film aber auch genauso trist sein wie der porträtierte Job. Das wäre ihm auf jeden Fall gelungen. Die Farben sehen roh und entsättigt aus, der gefilmte Wald zeigt sich in seiner herbstlichen Nacktheit.

Es ist 14.38 Uhr. Friedliches Schnarchen breitet sich im Raum aus und wird beinahe mit Begeisterung vom Publikum aufgenommen. Als klammere es sich an jede Attraktion, denn der Film bietet denkbar wenig davon. Köpfe werden hin- und hergedreht, in der Hoffnung, etwas Spannendes in den Gesichtern der anderen zu erkennen.

Zum Abschluss entsteht noch etwas Verwirrung, als nach all dem O-Ton plötzlich Musik ertönt und die Kamera sich, aus der Waldszenerie ausgebrochen, in einem Auto befindet. Die Minenentschärferinnen lachen, was sie sonst nicht tun. Black. Leere. Stille. Eine Statistik taucht auf. Stille. Credits in Form von Rolling Titles ohne Musik. Sehr besonders. Besonders deplatziert.

Klementine Medved

L’apprendistato (Italien 2019; Regie: Davide Maldi)

„Lächeln, immer lächeln“. Das sei, neben einer tadellosen Uniform, Disziplin und Eleganz, das Wichtigste, auch wenn die Füße schmerzen, verkündet der stets in Kittelschürze gekleidete Ausbilder. Doch den Jugendlichen ist nicht nach Lächeln zumute. Gelangweilt, die Blicke ins Leere gerichtet, stehen sie da. Verkleidet, so scheint es, in Fräcken, die so gar nicht zu ihren jungen Gesichtern passen.

Ort des Gesehenen ist eine Schule für Hotelangestellte in Domodossola, Italien. Davide Maldi begleitet eine Gruppe Jugendlicher ein Jahr lang durch ihren Alltag und Ausbildungsweg, der von Routine und Perfektionismus geprägt ist. Während die Mitschüler*innen geschäftig Tische eindecken und die energische Stimme des Ausbilders „Due Minuti!“ durch den perfekt arrangierten Raum ruft, hält sich Luca die polierten Gläser ans Ohr und lacht, er könne das Meer hören.

Aufgewachsen in den Bergen scheint der 14-Jährige nicht in die Welt der Mustertapeten zu passen. Immer wieder wird er ermahnt, still zu stehen; wirklich glücklich wirkt er erst bei einem Spaziergang im Wald. Während seine Mitschüler*innen etwas ratlos umherstehen, imitiert er Vogelgezwitscher. Regisseur Maldi kontrastiert die strukturierten Hotelbilder mit einer sonnendurchfluteten Jagdszene und nächtlichen Ausflügen zu den ausgestopften Wildtieren im Foyer, die im Schein von Lucas Taschenlampe scheinbar zum Leben erwachen. Eine einfühlsame und klischeelose Erzählung übers „Erwachsenwerden“, von dem doch eigentlich niemand weiß, was es genau bedeutet.

Nele von Kortzfleisch

Gegen den Strom – Abgetaucht in Venezuela (Deutschland 2019; Regie: Sobo Swobodnik)

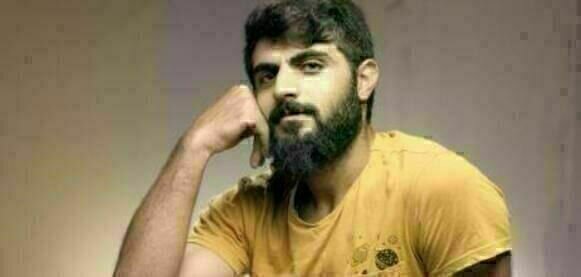

In Venezuela wohnt Thomas Walter in einem schlichten blauen Haus, umgeben von einem eigens angelegten Gemüsegarten, Hängematten und Hühnern im Hinterhof. Aber was zunächst idyllisch anmuten mag, sind die Bilder einer Flucht. Walter war 1995 Teil der autonomen Szene in Berlin. Ihm und zwei Freunden wird vorgeworfen, einen Brandanschlag auf ein noch unbewohntes Abschiebegefängnis ausgeführt zu haben. Als Mitglieder einer linksterroristischen Vereinigung gesucht, haben sich die drei entschieden, ein neues Leben in Venezuela zu beginnen.

Der Regisseur Sobo Swobodnik lässt Walter, mit dem er verwandt ist, in Interviews von seinem Verständnis von Anarchie und von Gewalt als Mittel des Widerstandes erzählen. Der Protagonist sinniert vor der Kamera über Freiheit und Partizipation und kontextualisiert seine eigene Geschichte mit der heutigen Politik, wobei er mal selbstreflektiert, mal selbstgefällig erscheint.

Trotz der Einblicke in das Leben Walters wird der Film vor allem von dem Musiker Mal Élevé und der Musik als Widerstandsform getragen. Der ehemalige Sänger der Band Irie Révoltés besucht Walter in Venezuela für gemeinsame Aufnahmen, und erst durch seinen Auftritt entwickelt sich der Film zu einer dynamischen Erzählung über politisches Engagement in- und außerhalb der Kunst. Dass die mit Musik unterlegten Landschafts- und Stadtszenerien in Slow Motion manchmal etwas pathetisch daherkommen, ist allerdings auch ein Zeichen für die Romantisierung der politischen Flucht.

Nele von Kortzfleisch

Havelland Fontane (Deutschland 2019; Regie: Bernhard Sallmann)

Theodor Fontane hat sicherlich ganz andere Bilder bei seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg zu sehen bekommen. Es gab keine Motorboote, die die Havel entlangschippern, und auch keinen Flugzeuglärm. Die Landschaft der Mark Brandenburg, genauer des Havellands, breitet sich in end- und bewegungslosen Aufnahmen in Havelland Fontane, Bernhard Sallmanns viertem Film zu den Texten des Schriftstellers, vor den Augen der Zuschauenden aus.

Das Voice-over beginnt nach einigen Minuten Stille und wirkt nach der Ruhe der ersten Aufnahmen für einen Moment fehl am Platz. Im Gegensatz zur Geräuschkulisse der Filmbilder klingt die Stimme auf einmal aufdringlich und artifiziell, doch die Gewöhnung daran erfolgt sehr schnell. Durch den hörbuchartigen Stil ergibt sich, entgegen ersten Zweifeln, ein stimmiges Ganzes. Der lakonische Ton der Sprecherin, der Witz in Fontanes Ausführungen über die Gegend zwischen der Oder und der Elbe und die Suche nach Verbindungspunkten zwischen Sallmanns Bildern und den Beschreibungen Fontanes machen diese unterkühlte einförmige Liebeserklärung an das Havelland zu einem Kunstwerk, das, wie die Havel, zum Hineinfallen und Treiben lassen einlädt.

Ulrike Wegener

Diese Texte entstanden im Rahmen des Seminars „Fragen an den aktuellen Dokumentarfilm“ der Stiftung Universität Hildesheim.

Kommentare zu „DOK Leipzig 2019: Nachlese“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.