DOK Leipzig 2018: Was hinter den Dingen liegt

Vier Kurzkritiken zu Festivalfilmen aus Leipzig, die Kreuzfahrtschiffe als utopische Orte inszenieren, Amateurvideos vom eigenen Coming-Out sammeln oder die Opfer rassistischer Gewalt sichtbar machen.

Fun ist ein Spaßbad: All Inclusive

Ein Mann um die 50 rutscht, oder vielmehr versucht er es. Sehnsüchtig wartet sein Körper im Plastikkanal auf den Wasserstoß, der ihn mitreißen soll. So richtig will das aber nicht gelingen. Schließlich nimmt der Mann die Hände zu Hilfe und schiebt sich, Stückchen für Stückchen, quietschend durch die transparente Röhre, bis er irgendwann in der Steilheit der Kurve verschwindet.Der dokumentarische Kurzfilm All Inclusive der Schweizer Regisseurin Corina Schwingruber Ilić beschäftigt sich mit Tourismus auf Kreuzfahrtschiffen und dem Versprechen von Entspannung, Attraktion und unendlichem Spaß, das sich mit diesen schwimmenden Städten verbindet. Stets begleitet von Musik, die an den grellen Synthesizer eines Alleinunterhalters erinnert, erkundet die Kamera das Schiff als Gelände und das überbordende Programmangebot. Sie fängt die Rutschanlage am Whirlpool und das Büffet, die All-White-Party und die Zumba-Session auf dem Deck in sehr symmetrischen Bildern ein. Die Ordnung der Dinge wird nur durch das Gewimmel der Reisenden gestört. All Inclusive zeigt das Kreuzfahrtschiff als absurden und zugleich utopischen Ort.

In der Annäherung: Der Funktionär

Eine Straße ist ein gepflasterter Weg für Menschen, Fahrzeuge und Waren. Sie verbindet zwei Orte, die einen gewissen Abstand zueinander haben. Die Straße überwindet räumliche Distanz. Wo sie ist, da gibt es eine Verbindung und eine Möglichkeit zur Begegnung.In dem Dokumentarfilm Der Funktionär von Andreas Goldstein sind sehr häufig Straßen zu sehen. In den Aufnahmen (Fotos, Filmen, Videos) werden sie zu Sehnsuchtsorten und Anhaltspunkten des Sohnes Goldstein, der die Beziehung zu seinem prominenten und zumeist abwesenden Vater erkundet. SED-Parteifunktionär Klaus Gysi tritt dabei nur durch Interviewausschnitte und Fernsehbeiträge in Erscheinung, die Goldstein sowohl als Stimme aus dem Off als auch mit seinen Fotografien kommentiert.Wie Vater und Sohn stehen die einzelnen Elemente des Filmes lose in Beziehung, oszillieren zwischen Nähe und Entfernung. Aufnahmen von Straßen, Bäumen, Inseln, Tauben scheinen nach etwas zu suchen, das hinter den Dingen liegt. In einer langsamen Annäherung tastet sich der Film durch die Vergangenheit an die Gegenwart heran und reflektiert über Praktiken und Voraussetzungen Geschichtsschreibung. Der Funktionär ist ebenso die Analyse einer Karriere in der DDR wie ein Versuch der Bestimmung einer eigenen Position nach dem Verlust von Vater und Staat.

Geschichte des Widerstrebens: Der zweite Anschlag

„Es geht um uns“, sagt Ibrahim Arslan, der bei den Brandanschlägen in Mölln 1992 Großmutter, Cousine und Schwester verlor und selbst überlebte, an einer Stelle des Filmes, „um unsere Geschichten, unsere Sehnsüchte“. Treffender lässt sich die Agenda des Dokumentarfilms Der zweite Anschlag von Mala Reinhardt kaum beschreiben. Reinhardt verleiht Menschen, die rassistisch motivierte Gewalttaten erlebt haben, durch ihren Film Sichtbarkeit. Sie lässt Personen zu Wort kommen, die über ihren Umgang mit Angst, Trauer, Wut und falschen Verdächtigungen durch die Polizei sprechen sowie über das Gefühl, nur bei Jubiläen von einer breiteren Bevölkerung und Medienlandschaft wahrgenommen zu werden.Der immer noch fehlenden Aufklärung einer Vielzahl rechter Verbrechen setzt der Film Momente der Solidarisierung von Betroffenen entgegen.Gerade in der Konzentration auf die Opfer, ihre Geschichten und ihre Kritik an der medialen Berichterstattung verweist der Film sein Publikum permanent auf sich selbst zurück. Warum sind all diese Namen und Gesichter unbekannt? Was bedeutet dieses Unwissen? Das „uns“, von dem Arslan spricht, das sind auch die Zuschauenden. Der zweite Anschlag thematisiert deutsche Erinnerungskultur als eine problematische, zynische Geschichte des Widerstrebens, sich ernsthaft mit strukturellem Rassismus beschäftigen zu wollen.

Coming-out-Situationen organisieren: Out

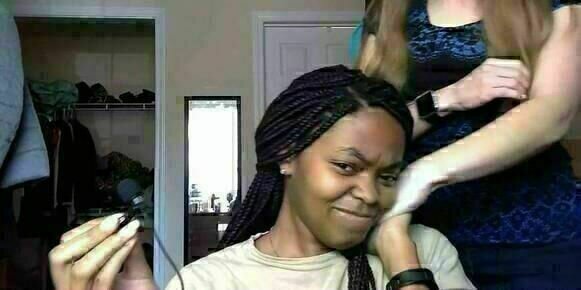

Es sei von Anfang an klar gewesen, sagt die Mutter, sie habe es schon immer gewusst. Es ist deine Entscheidung, sagt eine andere Mutter. Deine Wahl, sagt der Vater. Ganz allein deine Schuld, sagt die Stimme der Hotline einer christlichen Informationsstelle. Einfach noch nicht der richtige Mann vorbeigekommen, sagt die Oma. Und wieder eine Mutter: Zeit, dass du jetzt gehst.

All das und vieles mehr müssen sich die Jugendlichen, die in dem Dokumentarfilm Out auftreten, von Mitgliedern ihrer Familie anhören. Die Teenager verbindet dabei zweierlei. Zum einen, dass sie sich zuvor gegenüber den Verwandten zu einer sexuellen Orientierung und Identität, die nicht heterosexuell ist, bekannt haben. Zum anderen, dass sie ihr Coming-out per Kamera gefilmt und zwischen 2012 und 2018 auf der Videoplattform YouTube hochgeladen haben. Der französische Regisseur Denis Parrot, eigentlich Cutter, hat dieses Material vom verwackeltem Handybild bis zur gut ausgeleuchteten Aufnahme aus dem Jugendzimmer gesichtet, selektiert und geschnitten.

Wie in der Autoplay-Funktion auf YouTube führt sein Beitrag von Video zu Video, springt in unterschiedliche Räume und Konstellationen, die nur lose mit den vorherigen verbunden sind. Umso deutlicher zeigen sich Wiederholungen, Unterschiede, Strategien. Out funktioniert wie die Studie eines YouTube-Genres und bearbeitet die quälende Frage, wie sich Situationen des Coming-out denn gut organisieren ließen. „Als ich jung war, gab es noch kein Internet“, wird zu Beginn des Filmes als Ausspruch von Parrot eingeblendet. In Out zeigt sich dieses Netz von seiner guten Seite, indem es Solidarität herstellt und die tröstliche Gewissheit, in aller Angst und Einsamkeit nicht allein zu sein.

Diese Texte entstanden im Rahmen des Seminars „Fragen an den aktuellen Dokumentarfilm“ der Stiftung Universität Hildesheim.

Kommentare zu „DOK Leipzig 2018: Was hinter den Dingen liegt“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.