Die schönsten Kinomomente 2015: Jahresrückblick (2)

Ob man um halb drei Uhr nachts aus dem Film taumelt, vor 40 Grad Hitze in eine Vorstellung flieht oder auf dem Weg in den Kinosaal durch einen Bambusgarten muss: critic.de-Autoren schreiben über ungebremstes Cineglück, den Sitznachbarn zerreißende Gesichtsausdrücke und Sexszenen als Momente der Verwandlung.

Der Gipfel der Nähe

Ein Mann nimmt einer Frau langsam die Perücke ab. Aus dem Film herausgerissen, verkommt diese Szene aus Felix und Meira zu Belanglosem. Nur wer den Film kennt, begreift die überwältigende Intimität dieser Geste. Hier verdichtet sich die unmögliche Annäherung, in die der kanadische Regisseur Maxime Giroux das chassidische Judentum in Gestalt von Meira auf der einen und das selbstzentrierte Bonvivant-Dasein in Gestalt von Felix auf der anderen Seite hineintreibt. Es folgt eine Liebesnacht, die wir nicht sehen. Warum auch? Es ist, als wäre die Ehe vollzogen mit dieser Perücke, die zärtlich und gewaltvoll zugleich abgenommen wird. Der Gipfel der Nähe ist erreicht, ganz ohne das bare Fleisch, das im Kino viel zu schnell zu Intimität verkürzt wird. Eine zurückhaltende, konzentrierte Aufnahme, die den Minimalismus und seine maximalistische Wirkung feiert. Felix und Meira hatte seine Premiere auf dem Toronto International Film Festival 2014. Der Film kam 2015 in die französischen Kinos; hierzulande lässt er noch auf sich warten.

Manon Cavagna

Wohlige Kifferparanoia

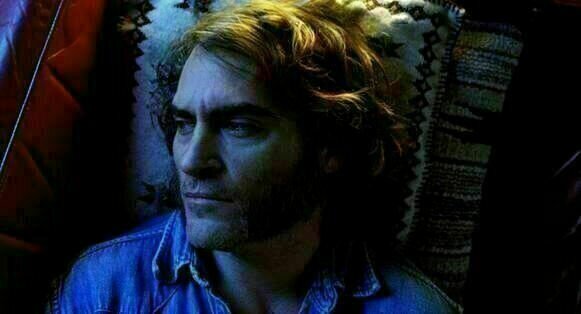

Ein Samstagabend im Februar. Wir fahren einmal quer durch die Stadt. Es ist die letzte Chance für Inherent Vice. Paul Thomas Anderson verfilmt Thomas Pynchon, allein das lässt den langen Weg schon lohnend erscheinen. Der Film läuft um 23 Uhr, im Original mit Untertiteln – ein unverhoffter Jackpot. Wir sind viel zu früh, holen uns Bier und warten. Vereinzelt stolpern andere verlorene Gestalten durch die Flügeltüren des Foyers und schauen sich fragend um. Hier in diesem verlassenen Kino am Ende der Stadt soll jetzt dieser Film laufen? Wir ahnen bereits: Das könnte einer dieser raren Kinomomente werden, einer dieser Abende, an denen das vielbeschworene Midnight Movie zu einer Erfahrungstatsache wird. Wir sind kaum mehr als 20 Leute in einem riesigen, samtigen Kinosaal. Es gibt Probleme mit der Projektion, dann endlose Werbeschleifen. Es ist bald Mitternacht, und der Film hat noch nicht begonnen. Bis uns auf einmal ein übergroßer Joaquin Phoenix als Doc Sportello völlig vercheckt angrinst und eine Odyssee durch das schillernd verdrogte Kalifornien der 1970er Jahre vom Zaun bricht. Eine wohlige Kifferparanoia siecht durch die goldbraun verwaschenen Bilder, immer tiefer sinken wir in die Sessel. Anderson ist der Meister des Milieus. In seinen Filmen entstehen Stimmungen, Zeiten und Orte mit einer aus dem Vollen schöpfenden Präzision, die niemals pedantisch wird. Als wir euphorisch und benebelt den Saal verlassen, ist es 2:27 Uhr. Die Kassiererin ist schläfrig über ihrem Tisch zusammengesunken. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal zu so später Stunde ein Kino derart frenetisch verlassen habe.

Johannes Bluth

Unerschütterliche Hoffnung

Selten fiel mir im Kino so ein Stein vom Herzen wie in dem Augenblick, in dem Rose in John Macleans Slow West Jay kurz vor seinem Tod doch noch wiedererkennt. Wenige Minuten zuvor hat sie den spindeldürren Jungen, der ihr aus Liebe um die halbe Welt gefolgt ist, wie beiläufig niedergeschossen, als er durch ihre Tür gestürmt kam, ihn für einen der Kopfgeldjäger haltend, gegen die sie ihr zur allen Seiten der Prärie ungeschütztes Blockhaus verteidigen muss. Dass er nicht überleben wird, ist so gewiss, wie sein Ziel offensichtlich unerreichbar war – die Rückblenden in ihr früheres Leben in Schottland ließen keinen Zweifel daran, dass Rose in Jay je etwas anderes sah als einen kleinen Bruder. Was man sich nun noch bangend wünscht, während er an der Bretterwand herabrutscht und das Blut über seine Lippen stürzt, ist, dass die unerschütterliche Hoffnung in seinem Blick nicht erlöschen möge – jener Hoffnung, die den für den wilden Westen kaum gerüsteten Jungen bis hierher geführt hat; die sich in den farbenfrohen Landschaften des Drehorts Neuseelands ebenso spiegelte, wie sie durch eine Spur aus Mord und Gewalt fortwährend unter Druck gesetzt wurde. Der Film handelte ja auch von der Frage, welcher Blick auf die Welt sich eher behaupten kann – der Jays oder der seines ernüchterten Begleiters und Co-Voice-over-Erzählers Silas. Und für ein paar Sekunden scheint der Fall klar zu sein. Doch dann zeichnet sich auf Rose’ Miene langsam ein Erkennen ab, und sie kriecht zu Jay herüber – was sie, da sie der Tür den Rücken kehrt, fast noch selbst das Leben kostet. Die behutsame Umarmung, die sie Jay schenkt, nutzt sie dann aber dazu, sich selbst zu retten – sie drückt ihrem sterbenden Verehrer einen Revolver in die Hand und richtet ihn auf den sich hinter ihr nähernden Angreifer. Eine Szene, die die schlafwandlerische Präzision von Inszenierung und Montage des Films noch einmal en miniature zusammenfasst. Indem er Jay sterben, aber Rose retten und seinen hoffnungsvollen Blick an Silas vererben lässt, bahnt John Maclean seinem Western einen sicheren Weg zwischen den Genre-Polen Pathos und Zynismus und schafft einen Kinomoment, der tieftraurig und tröstend zugleich ist.

Maurice Lahde

Kino mit Bambusgarten

Mein schönster Filmmoment des Jahres liegt irgendwo zwischen den aufregenden und aufrichtigen Café-Szenen aus Victoria, den symbolisch überhöhten Nachtsequenzen aus Jeder der fällt hat Flügel und dem wortlos-düsteren Prolog der griechischen Gruselparabel Symptom. Mein schönster Kinomoment hatte dagegen gar nicht viel mit einem Film zu tun, sondern mit dem Ort an sich – dem Kino La Pagode in Paris. Mitten in einem Wohnviertel steht plötzlich eine fünfstöckige japanische Pagode. Davor befindet sich ein Bambusgarten samt Teehaus und Löwenstatuen. Im Kinosaal warten rote Samtsessel, die Wände sind mit Malereien, Stuck und Gold verziert. Ob ich diese wunderbare Atmosphäre noch einmal erleben darf, ist ungewiss: Das Kino wurde im November geschlossen.

Martin Gobbin

Lächerlichkeit auf dem Podest

Auch wenn Kinobesuche eigentlich gesellschaftliche Ereignisse sind und mir das auch immer wieder einleuchtet, sitze ich am liebsten in fast leeren Sälen. Blackhat habe ich auf solch intime Weise gesehen; an einem ungemütlich kalten Sonntagnachmittag im Februar. Dass ich den neueren Arbeiten von Michael Mann bisher aus dem Weg gegangen bin, hat sicher auch mit ihrer Ästhetik zu tun. Ich habe es immer noch nicht ganz verwunden, dass die Kinoindustrie fast vollständig auf Video umgesattelt hat. Mann übernahm bei diesem Wechsel eine Pionierrolle, auch wenn er seinen neuen Film nun wieder auf 35mm drehen will. Er hatte schon vor ein paar Jahren keine Scheu davor, dass Filme plötzlich ihr äußeres Erscheinungsbild ändern sollten. Selbst Blackhat sieht erst mal noch so richtig scheiße nach Video aus. Das Schöne daran ist aber, dass er das nicht zu verbergen versucht. Während andere digitale Produktionen heute oft versuchen, einen Film-Look zu imitieren, geht Mann frappierend ehrlich mit seinem Medium um. Die Lächerlichkeit, die Actionszenen oft anhaftet und gerne mit einer monumentalen Inszenierung kompensiert wird, steht hier wie auf einem Podest, nackt und verwundbar. Das passt auch gut zu Hauptdarsteller Chris Hemsworth, der hier zwar wie ein Hulk im 90er-Look aussieht, dabei aber eine ungeheure Melancholie in sich trägt. Die Zeiten haben sich geändert, die Technologie und die Ästhetik, aber Blackhat ist im Kern ein sehr klassischer Michael-Mann-Film, der mich mit seinem keineswegs unangenehmen Pathos schnell für sich einnimmt. Danach verlasse ich mit einem angenehmen Gefühl der Erschöpfung das Kino. Dass ich gerade einen der tollsten Filme des Jahres gesehen habe, wird mir erst sehr viel später bewusst.

Michael Kienzl

Türkisches Kino unter Ausschluss der Filmkritik

Gut zwei Dutzend türkische Mainstreamfilme laufen Jahr für Jahr in den deutschen Kinos an – unter komplettem Ausschluss der deutschen Filmkritik. Besonders schade ist es um die wunderschönen, entspannten, durch und durch menschenfreundlichen Komödien des Regisseurs Hakan Algül. Dieses Jahr schafften es gleich zwei seiner Filme in die Kinos. Der eine davon, Niyazi Gül Dörtnala, ist eine weitere Kollaboration mit dem Schauspieler Ata Demirer, der durch Algüls Eyyvah-Eyvah-Trilogie zum Star wurde; diesmal spielt er, liebenswürdig und linkisch wie gewohnt, einen Tierarzt, der in einen Krimiplot verwickelt wird. Deliha dagegen stellt einen neuen Stern am türkischen Kinofirmament vor: Die Komikerin Gupse Özay begibt sich auf die Suche nach einem Mann fürs Leben und macht mit ihren ruppigen Flirtversuchen die Nachbarschaft unsicher. Wie in allen Algül-Filmen sind die zentralen Erzählungen in beiden Fällen hoffnungslos schematisch; aber eben deshalb geben sie einen idealen Rahmen ab für feinsinnige soziale und psychologische Beobachtungen, die sich nicht nur für die jeweilige Hauptfigur, sondern für ein großes Ensemble, eigentlich für ein ganzes Stadtviertel interessieren.

Lukas Foerster

Keanu Reeves mit Waffe und Welpe

Ende Januar: höchste Zeit für den ersten Kinobesuch 2015. Meine Wahl fällt auf John Wick. Ausschlaggebend war das angenehm schlichte Plakat: Keanu Reeves und eine Waffe, das könnte reichen für einen guten Film. Worum es neben rudimentären Koordinaten wie Gewalt und Rache konkret gehen könnte, das bleibt sehr vage. Ich entschließe mich dagegen, mich anderweitig zu informieren: keine Kritik, kein Trailer, nichts. Schließlich habe ich mich schon oft nur aufgrund eines kurzen Eindrucks – wie eben einem Poster, einem Standbild oder einem Dialogfetzen – zum Ansehen eines Films entschieden. Das hat sich zwar nicht immer, aber doch erstaunlich oft gelohnt. Voller Neugier, aber ohne Erwartungshaltung, lasse ich mich also auf die Geschichte von John Wick ein, hinter dessen Namen ich Reeves’ Figur vermute. Damit liege ich richtig, das wird mir im Prolog schnell bestätigt. Aber ob mich im weiteren Verlauf ein Actionfilm, ein Krimi oder gar ein durch das Plakat etwas reißerisch etikettiertes Drama erwartet, bleibt weiterhin spannend.

Bald kommt ein ganz wesentlicher Moment des Films: John Wick, einsam und allein in seinem noblen und geräumigen Haus, erhält ein Paket, das seine Frau im Endstadion ihrer Krankheit aufgegeben hatte. Es ist ein kleiner Welpe und dazu ein Brief: Sie schenkt ihm diesen Hund, damit er jemanden habe, um den er sich kümmern könne, jemand, der seinen Schmerz mildern möge. Während des Lesens bricht der bisher gefasst wirkende Wick doch noch in Tränen aus. Auch bei mir ergibt sich angesichts dieser dezent gehaltenen, aber stark emotionalen Szene ein Kippmoment. Ich bin nicht länger nur ein distanzierter Betrachter – bei allem, was er in den nächsten eineinhalb Stunden tun wird, bin ich nun ganz bei John Wick. Gemeinsam mit dieser Figur genieße ich eine Form von Übergelegenheit und Unantastbarkeit, gleichzeitig aber ergebe ich mich mit ihr einem Gefühl der Verletzlichkeit, bange um sie. Ob ich mich wegen des vorab größtmöglichen Nichtwissens über den Film einfacher auf Reeves’ Performance einlassen kann oder ob Wicks Tränen meine unvoreingenommene Neugier verstärkt haben – und welchen Anteil die ansonsten nicht minder virtuose Inszenierung der Geschichte hat –, das lässt sich nicht so einfach entwirren. Jedenfalls hat mir Keanu Reeves’ John Wick nicht nur das erste, sondern auch elektrisierendste Kinoerlebnis des vergangenen Jahres beschert.

Michael Fleig

Katherine Waterston und die Freikörperkultur

Mit verschlafen trägem Blick, einem coolen Lächeln und lässig ungelenken Bewegungen geht sie durch das Zimmer (Räume wie diese nannte man zu der Zeit, in der der Film sich leicht bewegt, manchmal auch eine „Bude“), sinniert, fragt, zieht am Joint und gibt ihn Joaquin Phoenix: Katherine Waterston in Inherent Vice, einem von leider nur sehr wenigen neuen Filmen, die ich dieses Jahr sah. Sie ist dabei vollkommen nackt, aber sie bewegt sich ganz so, als sei sie angezogen. Völlig frei, im Reinen mit sich, ihrer Umgebung, dem Verhältnis ihres Körpers dazu, mit dem Menschen, der ihr da mundoffen durch den Nebel seiner Logik und seiner Stonedness mit den Augen folgt. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich im Mainstream zuletzt eine so bravouröse Schauspielleistung in einer Nacktszene gesehen hätte. Die zutiefst menschliche, zugängliche und doch glamouröse Erotik des Ganzen machte mich, im Missverhältnis zu meinem massigen Körper stehend, betroffen und andächtig. Das ist etwas, das ich bisher sonst nur in den amerikanischen Pornos der 1970er oder in den Filmen von Jess Franco gesehen habe. In diesem überhaupt anbetungswürdig körperlichen Film – dessen freudvoll gelöstes und ansprechend albern gesteuertes Mäandern zeigt, dass man sich von Paul Thomas Anderson doch noch etwas versprechen darf – leuchtet es wie eine Kerze, die mitten in einem Orkan in einem windleeren Raum steht und glüht.

Ein halbes Jahr, nachdem ich Inherent Vice mit drei sehr bekifften Freunden (nüchtern war nur ich, und es überraschte mich, wie gut der Film es hinbekommt, ein High zu simulieren) im Kino gesehen hatte, entdeckten ich und Alexander P. den Birkensee, 11 Kilometer von Nürnberg mitten im Wald gelegen. An diesem See, der elegischen Verheißung unseres Sommers, in dem wir aneinander reiften, entdeckte ich für mich die Freikörperkultur (ich darf das nicht abkürzen, sondern muss es ausschreiben, denn ich mache ein Festival, auf dem ich gerne Nudistenfilme aus den 1960ern zeige) und hatte hin und wieder – wenn ich mich wieder einmal bang fragte, welchen Anblick ich wohl böte, wie ich da nackt aus dem Wasser kam und zwischen den Bäumen und Büschen umherstreifte – Katherine Waterston vor mir. Und musste über mich selbst lächeln. Jedes Mal versuchte ich, mich zu steigern und legte mich irgendwann auch an jenen Bereich des Ufers, von dem man sagt, er sei das Cruising-Areal des Sees. Das war es auch; es ist trotzdem nie etwas passiert, anders als bei Shasta und Doc in Inherent Vice. Über den Birkensee wurde Ende August ein Badeverbot verhängt. Man hatte eine geringe Konzentration eines potenziell krebserregenden Stoffes in dem Wasser gefunden, welches auf mich immer so sauber gewirkt hatte. Das ficht mich aber nicht an. Ich bin zuversichtlich: Der nächste See zum Üben kann nicht weit sein.

Christoph Draxtra

Tom Cruise und die Klimaflüchtlinge

In Warschau schließen die Museen – das hat mit der Hitze zu tun. Vermutlich müssen die Fensterläden geschlossen werden, und dann sieht man nichts mehr, oder so. Bei 40 Grad ist es in Warschau gerade um 10 Grad wärmer als in Andalusien. Mit zwei Freunden verbrachte ich bereits den ganzen Tag in Cafés. Dort ist es nicht nur kühler, sondern eiskalt – als gäbe es in dieser Stadt einen heimlichen Wettbewerb um die leistungsstärkste Klimaanlage. Wir reden an diesem Tag viel über Klimaanlagen, unter uns und auch mit den Kellnern. Draußen zieht es uns intuitiv immer dorthin, wo die massivsten Häuser stehen; sie versprechen den kühleren Schatten. An eine Litfaßsäule sind gleich mehrere Plakate von Mission: Impossible – Rogue Nation angeklebt. Ich merke, wie in allen unseren müden Gehirnen gerade dieselbe Idee keimt. Ums Eck ist auch das nächste Kino, und dort dauert es auch nur 15 Minuten bis zur nächsten Vorführung. Das Ticket kostet umgerechnet etwa 4 Euro – Überlängenzuschläge gibt es in Polen nicht. Im Saal bläst uns mal wieder eine Klimaanlage in den Nacken, sie bläst fast für uns drei alleine – obwohl der Film ausgerechnet an diesem Tag startete, haben sich höchstens noch 20 andere Klimaflüchtlinge zu ihm auf den Weg gemacht. Meinen Sitznachbarn zerreißt es förmlich, als Tom Cruise draußen an einem startenden Flugzeug rumflattert, sein Gesicht zur hoch konzentrierten Miene verzieht, bis ihm der Gegenwind endlich jede Konzentration, jeden menschlichen Ausdruck aus der Visage peitscht. Neben mir bringt der junge Mann dieser Exposition derart laute Zustimmung entgegen, dass am Ende niemand im Saal (außer ihm) diese, wie man so hört, beste Szene vollständig gesehen hat. Er hat sich diese ersten Minuten einfach unter den Nagel gerissen; ich gönne sie ihm.

Lukas Stern

Eine Träne im Sandsturm

Mit der Bestimmung meines schönsten Kinomoments des Jahres ist das so eine Sache: Aufgrund von Job und Kindern habe ich sage und schreibe drei aktuelle Filme im Kino gesehen – und einer davon war ein Kinderfilm. Meine Wahl ist mithin etwas eingeengt. Zum Glück war einer dieser drei Filme aber George Millers fulminanter Mad Max: Fury Road, eigentlich eine zweistündige Aneinanderreihung einpeitschender und selig machender Momente. Eines der unbestrittenen Highlights dieses in fast allen Belangen beschissenen Jahres war das Gefühl des vom aufgedrehten Motorensound vibrierenden Kinosessels unter meinem Arsch. Und wie lang ist es eigentlich her, dass ich dermaßen euphorisiert aus einer regulären Kinoveranstaltung gekommen bin? 15 Jahre? 20 Jahre? Ich weiß es nicht. Verdammt lange auf jeden Fall. Aber wenn ich mich für eine Szene oder einen Moment aus diesem gottgleichen Film entscheiden muss, dann ist es die Verfolgungsjagd durch den Sandsturm. In jenem unfassbaren Moment, als das Auto der War Boys von einer Sturmbö erfasst und hoch in den apokalyptischen Himmel gesogen wird, rollte mir vor lauter ungebremstem Cineglück glatt ein Tränchen der Rührung die Wange herunter, und ich wusste: Ich will in diesem Moment nirgendwo anders sein als hier.

Oliver Nöding

Kein Opfer, sondern ein Geliebter

Wenn man über das Jahr hinweg sehr viele Filme zu Gesicht bekommt, verblassen diese im Gedächtnis oft schneller zu löchrigen Erinnerungsschwaden, als einem lieb ist, mag man auch noch so viel Gefallen an ihnen gefunden haben. So ergeht es mir etwa auch mit A Girl Walks Home Alone at Night von Ana Lily Amirpour. Und doch geraten bestimmte Fragmente niemals in Vergessenheit, wenn eine starke körperliche Regung an ihre Rezeption gekoppelt ist. Einen solchen Augenblick erlebe ich bei besagtem Film. Anfangs stehe ich ihm aufgrund der überwiegend positiven Resonanz, seines unbedingten Stilwillens und seiner teils plumpen Dialoge noch skeptisch gegenüber, doch von Minute zu Minute zieht mich irgendetwas unaufhaltsam in das hypnotische schwarz-weiße Genregemisch. Das lange Zeit so kalte Chiaroscuro von nächtlichen Straßen und gleichmäßig wippenden Fördertürmen fühlt sich mit einem Male ganz anders an, als sich die beiden Hauptfiguren zum ersten Mal näher kommen. Äußerst bedächtig bewegt sich der männliche Protagonist Arash langsam aus dem linken Rand des breiten Cinemascope-Bildes auf die Vampirfrau zu, im Hintergrund tanzen unablässig Schlieren aus Licht, die eine rotierende Discokugel an die Wand zaubert. Fast quälend langsam nimmt die Annäherung ihren Lauf. Am Ende steht kein Kuss, aber eine unmissverständliche Bewegung, die verdeutlicht, dass Arash kein Opfer sein wird, sondern ein Geliebter. Von irgendwoher bahnt sich bei mir die Gänsehaut ihren Weg in alle Richtungen meines Körpers, bis sie in den kleinsten Gesichtshärchen Halt macht. Die Erinnerung an dieses Gefühl konserviert die Erinnerung an diesen filmischen Moment, der wohl niemals wieder einen Weg aus meinem Gedächtnis finden wird.

Josef Lommer

Der Moment und das Kino

Gleich mehrere Kritiker in der Pressevorführung stöhnen hörbar, als per Einblendung „Teil zwei“ von Mia-Hansen Loves Eden angekündigt wird. Zwei verlassen sogar den Saal. Ich bin zumindest überrascht, hatte ich nach der vorherigen Schwarzblende doch auch eher mit einem Epilog gerechnet als mit einer weiteren Stunde Kino. Recht spontan hatte ich mich für das vormittägliche Screening entschieden, über den Film wusste ich rein gar nichts; was schon die ersten Minuten zu ziemlich aufregenden Kinomomenten machte. Ein paar Gestalten im Wald, kurz vor Sonnenaufgang. Alles hätte in diesem Moment passieren können. Ein Mord etwa. Im Rückblick ist Eden wohl vor allem deshalb ein so einprägsames Kinoerlebnis geworden, weil ich nicht wusste, dass es um die Höhen und Tiefen im Leben zweier junger französischer DJs gehen würde, dass der Film eine Länge von deutlich über zwei Stunden haben und auch in seiner Narration geradezu epische Dimensionen annehmen würde, seine Protagonisten über 20 Jahre begleitend.

Die Einblendung „Teil zwei“ jedenfalls: eine Wiedergeburt. Ein bis eben noch bescheidener und grundsympathischer Film traut sich nun immer mehr, will weitermachen, ist längst noch nicht fertig. Aus einer Geschichte wird eine Welt, Momente sammeln sich und werden ein Leben. Aber die epischen Dimensionen, sie werden gerade nicht stolz vor sich hergetragen: Die Zeit vergeht im Off, muss sich nicht von Ereignis zu Ereignis hangeln. Hansen-Love versteht es auch hier wieder, das Verstreichen von Lebenszeit zu beschwören, und das nicht als Experiment einer strengen Anpassung an eine „Echtzeit“ (oder der Injektion „echter“ Zeit in den Produktionsprozess wie bei Linklater), sondern als konsequente Suche nach einer filmischen Entsprechung für den Smalltalk-Evergreen „wie doch die Zeit vergeht“. Und weil Eden junge Menschen in einem Milieu beobachtet, das die Präsenz des einzigartigen Moments feiert, funktioniert diese Off-Präsenz der Zeit selbst nur umso schöner als Kontrapunkt für das Selbstverständnis der Protagonisten. So ist es weniger ein Kino-Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, als eine Haltung des Kinos zum Moment.

Till Kadritzke

Olivenöl für die Jungfrau

Nicht mehr allzu oft wird mir das Kino als gesellschaftlicher Raum bewusst, dann aber umso nachhaltiger. Es sind Momente, in denen Filme zu sich selbst kommen, der Zuschauerraum plötzlich nur noch im Rhythmus des Schnitts atmet. Die Anspannung, das Knistern, es ist wie ein kleiner Stromschlag. Meister darin sind in vielen Fällen Genrefilmer, die die Affektsteuerung als ihr Metier verstehen. Peter Greenaway schmeißt seine Intentionen ohne falsche Rücksichten auf die Leinwand, mal bleibt etwas hängen, mal nicht. Eisenstein in Guanajuato bleibt mir vor allem seiner Zärtlichkeit wegen in Erinnerung, die der Film bis hinein in die beste Sexszene meines Kinojahres trägt. Diesen Platz zu erklimmen ist einerseits nicht allzu schwer, weil es so wenig herausragende Beispiele gibt (eine Bestenliste würde mir nicht gelingen, schon ein zweiter Platz fällt mir nicht auf Anhieb ein, das wäre aber eine schöne Aufgabe). Andererseits ist es eine Disziplin, an der sich viele versuchen und die, wenn sie einmal gelingt, in die Geschichte eingehen kann. Statt Butter wie in Der letzte Tango in Paris (Ultimo tango a Parigi, 1972) kommt hier Olivenöl zum Einsatz, der Akt ist zugleich um ein Vielfaches zärtlicher, bei aller Herrschaftsrhetorik und Dominationsfantasie, die kongenial das Spiel begleiten. Greenaway bettet die Szene in seine davor und danach überaus stilisierte Bildkomposition ein und lässt sie dadurch ganz beiläufig erscheinen. Während die Welterfahrung des jungen russischen Regisseurs Sergej Eisenstein eine affektiert entrückte und herzzerreißend emotionale ist, kommt der Sex von langer Hand geplant, erbeten, angeboten daher. Das große Glied seines Reiseführers Palomino hat schon mehrfach die Aufmerksamkeit für sich beansprucht, jetzt wird es ernst: Ohne bemühte Romantik, aber mit großer Lust kommt es zur Entjungferung. Eisenstein wird danach verwandelt sein.

Frédéric Jaeger

Kommentare zu „Die schönsten Kinomomente 2015: Jahresrückblick (2)“

Harry

Kennt ihr eigentlich auch Dokumentarfilme?

Frédéric

Hi Harry,

für den Fall, dass das keine rhetorische Frage ist: Ich habe 2015 im Kino keinen herausragenden Dokumentarfilm gesehen, auf Festivals bzw. per Stream dafür umso mehr. Bei der Auswahl eines einzigen Moments regiert freilich das Hyper-Subjektive, dieses Mal bei mir kein Dokfilm in dem Bereich. Bei Dir vielleicht?