Die schlechtesten Filme und schlimmsten Kinomomente 2017

Wenn im Kino gehässige Party-Stimmung herrscht oder die Klimaanlage übertreibt. Und wenn Filme nur Babysprache sprechen, einen ungefragt duzen oder sogar ankumpeln. Unsere Autoren über schlimme Momente und schlechte Filme. Zwei Werke sind gleich doppelt vertreten.

Fauligste Flatulenz der Filmgeschichte

La La Land ist ein stümperhaft inszeniertes, hohles, weißgewaschenes Mach- und Blendwerk, der Tiefpunkt, von dem aus gesehen jeder andere Film nur ein Meisterwerk sein kann. Ich habe ernsthaft Sorge, dass Menschen, die ich mag, ihn mögen könnten. Ich hasse diesen Film. Und wenn ich an ihn denke, dann fällt mir wieder ein, wie er sich im Kinosaal aufblähte, Szene um Szene, bis er mir buchstäblich die Luft abschnürte – diese fauligste Flatulenz der Filmgeschichte. Dann fällt mir auch wieder ein, wie Ryan Gosling permanent vom „real Jazz“ quacksalberte, dabei irgendeinen Septakkord anschlug, der dann von einem schwarzen Trompeter hinten in der Unschärfe bejaht werden musste, und zu dem ein grässlich angezogenes Gemensch herumhopste, als hätte man die Kids aus der 6B zu einer Cheerleading-Projektwoche gezwungen. Dann fällt mir auch wieder ein, dass ich anschließend vor dem Kino stand und wartete, voller Ekel vor dem Zauber, der manchen noch im Gesicht stand. La La Land bezieht sich nicht auf die Film- und Musikgeschichte, er zitiert sie nicht, er lässt sie nicht aufleben. Er vergeht sich an ihr. Er fantasiert sich das Kino (den Jazz übrigens auch) als Kadaver zurecht – weil er nur leichenfleddern kann, weil er sich den Amazing Technicolor Dreamcoat der Filmgeschichte nur überziehen kann, wenn er dieser vorher in den Rücken tritt.

Lukas Stern

Zurück ins Nichts

Die notwendig gewordene zweite Sichtung von Aus dem Nichts brachte keine Besserung, im Gegenteil. Bei der ersten in Cannes war meine Wut vorwiegend politischer Natur. Wut auf einen Film, der in seinem von Songwriter-Gedudel pflichtschuldig begleiteten „nachdenklichen“ Schluss noch mal ganz explizit auf die NSU-Morde verweist, nachdem er zwei Stunden damit verbracht hat, die eigene „vom NSU inspirierte“ Mordserie zu entpolitisieren, zum Einzelfall zu machen, zu einer Frage von Gut und Böse und „niederen Beweggründen“, die heißen Spuren nicht etwa in Richtung deutscher Staatsorgane und ihrer Neonazi-V-Leute zu legen, sondern den Neonazismus in Richtung Griechenland zu externalisieren, beim neuen deutschen Lieblingsfeind abzuladen. Das Whitewashing – Hollywoodstar Diane Kruger als Rassismusopfer – war für mich da noch das geringste Problem. Schlecht wurde mir vielmehr, weil die unglaubliche Anstrengung, die da unternommen wurde (und anscheinend nötig ist, um einen förderwürdigen Film über deutschen Rassismus zu machen), so glasklar vor mir lag: ein ultrasüßes Kind, ein türkischstämmiger geläuterter Ex-Dealer, der durch ein BWL-Studium im Knast zum „vorbildlich resozialisierten“ Mitglied der Gesellschaft geworden ist. Akte der Beweinbarmachung von sonst selten Beweinten.

Bei der zweiten Sichtung dann nicht nur Details, die zuvor untergegangen waren: Wie der nette Herr Kommissar der Protagonistin nach deren geäußerter Vermutung, hinter dem Tod ihres Mannes steckten Nazis, erstmal Kaffee nachschenkt. Wie sich diese Protagonistin in einer Zigarettenpause der Gerichtsverhandlung mit dem Vater des Täters versöhnt und zum Kaffee verabredet: „Sie sind auch aus Schleswig-Holstein, nicht wahr?“ Sondern vor allem ästhetische Schmerzen, die sich neben die politischen schieben. Die pathetischen Kapitelüberschriften, der beidarmige Suizidversuch mit der Rettung im richtigen Moment, das lächerliche Detektivspiel in Griechenland. Ein Kollege verteidigt derlei Stumpfsinnigkeiten mit dem Genre-Begriff, als wäre die Überführung vom Einzelfall in generische Motive schon ein Wert an sich. Und dann noch diese Einstellung, in der im Vordergrund die Zeugin von der Gerichtsmedizin den Zustand der Leichen von Mann und Kind beschreibt, während im Hintergrund die verbliebene Mutter und Ehefrau sitzenbleiben und sich das alles anhören muss. So kann die Sozialkundelehrerin, die im Gymnasium Aus dem Nichts zum Thema Rassismus zeigt, zumindest nicht nur Schuss-und-Gegenschuss-Prinzip erklären, sondern auch was zum Thema Bildgestaltung sagen. Film ist nämlich auch eine Sprache! Manchmal auch eine Babysprache.

Disclaimer: Der Autor hat La La Land bereits im Jahr 2016 gesehen.

Till Kadritzke

Die hohe Kunst der permanenten Beklemmung

Der #MeToo-Aufschrei ging nicht einfach nur von der Filmwelt aus, er hallte auch vielstimmig in Filmwelten wider. Zwei der schlimmsten Momente, die ich 2017 im Kino erlebte, legten die Bedrohung von Frauen durch sexuelle Gewalt offen. Der eine stammt aus Sergej Loznitsas Die Sanfte, der andere aus Sexy Durga von Sanal Kumar Sasidharan. Ehe es ins Detail geht, sei hier eine wichtige Differenzierung erlaubt: Die beiden genannten Werke waren keinesfalls die zwei „schlimmsten“ Filme, die ich im Kinojahr 2017 gesehen habe. Im Gegenteil: Gerade Sexy Durga gehört für mich zu den stärksten Werken der letzten zwölf Monate. Das „schlimm“ ist hier also nicht als „schlecht“ zu verstehen, sondern als „schwer erträglich“.

Ganz am Ende von Die Sanfte steht eine lange, brutale Vergewaltigungsszene, in der mehr zu hören als zu sehen ist. Gerade das macht diese Szene so grausam: Die markerschütternden Angst- und Schmerzensschreie der Protagonistin lassen die Gewalt eher im Kopf als auf der Leinwand entstehen. Ich persönlich fand diese Minuten schwerer zu ertragen als die berüchtigte, visuell viel explizitere Szene aus Gaspar Noés Irreversibel. Der indische Regisseur Sanal Kumar Sasidharan belässt es nicht bei einer Szene, er dehnt die Beklemmung auf Spielfilmlänge aus: Sexy Durga – Gewinner des diesjährigen Filmfestivals von Rotterdam – macht jene gesellschaftliche Atmosphäre greifbar, die wiederholt zu Massenvergewaltigungen in Indien geführt hat. Während Loznitsa „nur“ auf die Visualisierung der Gewalt verzichtet, kommt Sasidharan gänzlich ohne physische Übergriffe aus. Ihm geht es nicht um den Gewaltakt, sondern um das einschüchternde Klima der Angst, das Misogynie und verbale (männliche) Aggressionen gemeinsam erzeugen. Sexy Durga operiert in einem permanenten Zustand des Unwohlseins, der das Gefühl, als Frau nachts allein in einem U-Bahnhof oder in der Straßenführung zu sein, zumindest annäherungweise nachvollziehbar macht. Während der gesamten Spielzeit dräut die Gewalt über dem Geschehen ohne je auszubrechen – die Eskalation steht stets kurz bevor und wird doch immer wieder verschoben.

Martin Gobbin

Das Rumgekumpel des Marvel-Oberaufsehers

2008, als der erste Iron Man-Film ins Kino kam, mag es tatsächlich eine willkommene Abwechslung gewesen sein, dass mal kein überlebensgroßer, schwermütiger Dunkelmann vom Schlage Christian Bale / Batman die Welt rettet, sondern ein von Robert Downey Jr. verkörperter, selbstironischer Multimillionär namens Tony Stark, der den Kampf gegen das Böse eher aus Langeweile betreibt. Mich hatte das schon damals selbst eher gelangweilt, nicht zuletzt, weil Stark mit Gwyneth Paltrow / Pepper Potts jenseits einiger sexistischer Sprüche so gar nichts anzufangen wusste. Dennoch folgte ein popkultureller Siegeszug sondergleichen – und Downeys Iron Man hat sich im auf denkbar uninteressante Art ausufernden Marvel Cinematic Universe in eine Art Oberaufseher verwandelt, der alle Abweichungen vom stählernen Normalniveau des keuschen Rumgewitzels sanktioniert. In Spider-Man: Homecoming schaut er regelmäßig nach dem Rechten, hält den Superheldennachwuchs an der kurzen Leine – und jedes Mal, wenn er auftaucht, weht ein kalter Wind durch einen Film, der unter anderen Umständen eine schöne, lokal geerdete Coming-of-Age-Geschichte hätte erzählen können. Das war schließlich schon in der Schule so: Am schlimmsten sind diejenigen Lehrer, die ihre autoritäre Attitüde hinter jovialem Rumgekumpel zu verbergen wissen.

Lukas Foerster

Elendig frierend, Bauchweh von den Nachos

Istanbul im August. Mitten zwischen shoppingwütigen Mengen auf der Istiklal Straße, damals eine einzige betonstaubige Baustelle. Das T-Shirt klebt. Der Nachmittag ist frei, die Stimmung so lala, also ab ins Kino. In den letzten Jahren sind hier, wo mal das Herz der türkischen Film- und Kinowelt war, fast alle Non-Mainstream-Theater geschlossen worden. Kino weg, Shoppingcenter her. Es gab Proteste, zu Recht, hat aber nichts gebracht. Die Filmauswahl ist also begrenzt. Überall läuft, in Variationen, das Gleiche. Nur halbwegs begeistert entscheide ich mich für den neuen Planet der Affen namens Survival. Im Atlas (wo das Programm auch mal gewagter war) bin ich der einzige Interessierte, alle anderen gehen in Atomic Blonde (was die bessere Wahl gewesen wäre, wusste ich damals aber noch nicht). Ich soll warten, ob noch jemand kommt, ansonsten lohne es sich nicht. Es kommt niemand, Vorstellung abgesagt. Noch ein Versuch. Gegenüber im Shopping-Center das gleiche Spiel: Fünf Minuten warten, niemand außer mir will die Affen kämpfen sehen, iptal.

Aus unerfindlichen Gründen werde ich jetzt bockig: Ich will diesen Film sehen. Zunehmend schwitzend hetze ich die Straße entlang, Slalom um arabische Touristengruppen und Presslufthämmer, immer die Anfangszeiten an den Aushängen der Kinos im Auge. Kurz vor dem Taksim-Platz dann ein Multiplex im Keller, unterm Burger King, hinterm Spielcasino. Wieder: Ich bin der Einzige, zehn Minuten warten. Gerade will ich die Hoffnung aufgeben, da kommt eine junge Frau an die Kasse. Fast stalkermäßig (was ist denn mittlerweile mit mir passiert?) lausche ich, sie sagt was mit „Maymun“ (Affe), und ich muss einen Jubelschrei unterdrücken. In Feierlaune kaufe ich Nachos und Cola. Zu zweit sitzen wir kurz danach in einem furzekleinen, mausgrauen Saal, sie ganz hinten, ich ganz vorne. Und ab da geht meine Stimmung abwärts. Anfängerfehler: Ohne Pulli im Sommer in ein türkisches Kino. Die Klimaanlage schnurrt. Nach ein paar Minuten ist mir saukalt. Und da hat der – wie ich damals noch nicht wusste – überlange Streifen noch nicht mal angefangen.

Der Film ist eine einzige Katastrophe. Sündhaft teure CGI-Action, aber fast aggressiv spaßavers. Meine Laune schlittert dem Abgrund entgegen. Auf der Leinwand ist alles grau, verregnet und matschig. Nach einer halben Stunde höre ich die Frau hinter mir das Kino verlassen. Ich beneide sie, aber so leicht gebe ich nicht auf. Die Affen werden von Soldaten in ein KZ gesteckt und zu harter Arbeit gezwungen. Meine Achillesferse: Ich hasse oberflächliche Shoah-Verweise. Da bäumt sich meine antifaschistische Bildungsbiografie auf. Hat mir schon Chicken Run und X-Men verleidet.

Ab jetzt bin ich gegen den Film. Ich blicke miesepetrig in animierte Tiergesichter, die grimmig zurückblicken. In der Pause bleibe ich verstockt sitzen. Nach so viel Stress ziehe ich mir das auch bis zum Ende rein. Ich friere elendig, Bauchweh von den Nachos. Es geht weiter. Woody Harrelson lässt meiner Meinung nach nicht erkennen, ob er seine peinliche Brando/Kurtz-Persiflage ernst meint oder nicht. Mit kahlem Kopf gibt er den Wahnsinnigen. Der ganze Film ist überhaupt lächerlich ernst, ohne den Hauch von Ironie. Es gibt nicht mal unfreiwillige Komik, dafür ist er zu gut gemacht. Es gibt einfach nichts zu lachen. Meine Gedanken werden schlicht und trist: Wie schlecht es um die Welt bestellt sein muss, wenn selbst das Verschleudern von dreistelligen Millionenbeträgen für sprechende Affen keinen Spaß mehr macht, nicht mehr machen darf. Und wahrscheinlich gibt es willige Kritiker, die den Film genau dafür feiern, ihn als mutig, „realistisch“, als ernst zu nehmenden Kriegsfilm beschreiben werden. Ich mache mit mir selbst aus, keine Kritiken zu lesen. Als es durchgestanden ist, geh ich raus. Die Straße ist voll. Die Baustelle laut. Es ist heiß. Dreieinhalb Stunden Gefühlschaos. Eine tolle Erfahrung.

Nino Klingler

Gehässige Party-Atmosphäre

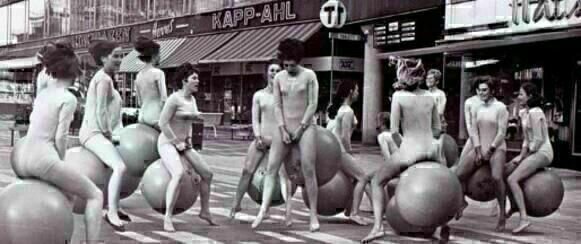

Wer Kino in erster Linie nach moralischen Kriterien bewertet, landet schnell in einer Sackgasse. Ein kritischer und zeitgemäßer Blick in allen Ehren, aber wenn es nur noch darum geht, die Ideologie eines Films mit der eigenen abzugleichen und bei jedem Mismatch sofort den Rückzug anzutreten, versteht man das Kino vielleicht auch nicht als Kunstform. Es ist teilweise erschütternd, wie Begriffe wie Whitewashing, Homophobie und Sexismus in der aktuellen Kritik verhindern, überhaupt erst bis zur Form eines Films vorzudringen. Und doch wurde ich ihm Rahmen des diesjährigen Festivals Terza Visione mal wieder selbst von einem ethischen Unbehagen erfasst. Gezeigt wurde dort der Film Schweden – Hölle oder Paradies (1968); ein ziemlich unappetitlicher Mondo-Reißer, der sich unter anderem genüsslich über ach so primitive Afrikaner oder den Freiheitsdrang junger Mädchen lustig macht.

Unangenehm war dabei nicht nur der Film, sondern auch die Stimmung im Kinosaal. Er herrschte eine aufgedrehte Party-Atmosphäre, bei der jede Gehässigkeit des süffisanten Erzählers von einem Johlen begleitet wurde – was schließlich mich und ein paar andere zum Exodus bewegte. Vermutlich war mein Problem mit diesem Film, dass er mir so ideologisch durchtränkt schien, dass man sich an wenig anderem festhalten konnte. Und wahrscheinlich hängt das notgedrungen immer sehr individuelle moralische Zweifeln im Kino auch davon ab, wie nah das Leinwandgeschehen am eigenen Leben dran ist. Mehrere Zuschauer erzählten etwa im Anschluss an die Vorführung, dass der Film so gaga gewesen wäre, dass man ihn gar nicht hätte ernst nehmen können. Aber obwohl Schweden – Hölle oder Paradies fast ein halbes Jahrhundert alt ist, schien mir sein Kreuzzug gegen alles, was irgendwie anders und progressiv ist, dann doch zu zeitgemäß, um mich darüber amüsieren zu können.

Michael Kienzl

Streitgespräch mit dumpfer Dystopie

Manchmal ist ein Film so überwältigend belanglos, dass er sich selbst einem lustvollen Verriss entzieht, einen zurücklässt wie nach einem Streitgespräch, in dem man sich auf der richtigen Seite wähnt, aber die eigene Meinung eben nicht in Worte zu fassen vermag. So will mir auch Tage nach der Pressevorführung von James Ponsoldts The Circle nicht einfallen, wie ich die Dumpfheit dieses Films beschreiben soll. Stattdessen spukt mir eine Liste abwertender Adjektive im Kopf rum. Doch statt sie dieser braven, völlig planlosen Dystopie mit Schmackes an den Kopf zu knallen, stecke ich in einem Karussell von klischierten Kritik-Begriffen fest. Wochenlang drehe ich mich im Kreis, bis der Film so weit weg ist, dass ich ihn tatsächlich ein zweites Mal sichten muss. Erst dann kriege ich meinen halbgaren Verriss zu Papier und fühle mich bis heute, als hätte ich meine Redezeit in diesem Streitgespräch stumm verstreichen lassen, um mich nicht nur ein-, sondern gleich zweimal von der belanglosesten Zukunftsvision des Kinojahres vorführen zu lassen.

Karsten Munt

Filme, die mich ungefragt duzen

Es gab dieses Jahr wohl keinen Film, der mich während des Anschauens so aufgeregt hat wie Oren Movermans The Dinner. Trotz einiger interessanter Momente (vor allem eine tolle Szene mit einer Käseplatte) bedrängt einen der Film förmlich mit seinem permanenten Beharren darauf, dass hier mit schonungsloser Schärfe soziale Abgründe enthüllt werden – ohne dass der Film sich seine in Anspruch genommene aufklärerische Wirkung je ernsthaft erarbeitet. Doch nicht diese Selbstgefälligkeit war für mich das eigentliche Problem, sondern die Haltung, der sie entspringt: Der Film scheint meine Reaktionen immer schon genau kennen zu wollen, er scheint mit ihnen wie mit einer festen Größe zu rechnen. Infolgedessen fühlt er sich auch nicht verpflichtet, zu argumentieren oder einzelne Ideen und Motive Schritt für Schritt zu entwickeln. Er lässt einfach in einer dramatischen Szene alle Figuren plötzlich gleichzeitig in ihr Handy reden und geht davon aus, dass ich sofort ganz erschüttert bin ob dieses Sinnbilds technisch vermittelter Realitätsverweigerung.

In dieser Hinsicht ähnelt The Dinner durchaus einem hier schon an anderer Stelle besprochenen Film. Gleich in den ersten Sekunden, als ein quadratisches und schwarz-weißes Logo sich langsam in die Cinemascope-Breite öffnet und in satte Farben getaucht wird, kläfft einem La La Land förmlich zu: Du wirst jetzt beschenkt! Durch mich wird dir hier ein Glück bereitet, das dir das Kino schon viel zu lange vorenthalten hat! Sowohl The Dinner als auch La La Land tun von Anfang an so, als würden sie genau wissen, was mich empört bzw. was mich beglückt und als bestünde ihre Aufgabe nur mehr darin, diese vollkommen erschlossenen und offen zutage liegenden Überzeugungen, Wünsche und Bedürfnisse zu aktivieren, quasi auf Knopfdruck. Für beide Filme ist das Gefühl der Vertrautheit und emotionalen Nähe seitens des Zuschauers oder der Zuschauerin – das Gefühl, durch den Film in irgendeiner Form erkannt zu werden – nicht ein prekäres Ziel, auf das man langsam hinarbeiten muss, sondern ein Tribut, den man von Anfang an einfordern kann. Was mich an beiden Filmen in erster Linie aufregt, ist somit nicht so sehr ein (wie auch immer gearteter) Mangel an künstlerischer Qualität, sondern ein Mangel an Anstand. Am liebsten würde ich ihnen mit hassgetränkter Stimme zurufen: Nur, weil ich im Kinosessel Platz genommen habe, sind wir noch lange nicht per Du!

Philipp Schwarz

Samma dochma ehrlich? Nö

Manche Filme stoßen ihr Publikum vor den Kopf, andere umschmeicheln es. Fikkefuchs ist ein Fall für sich: Er tut ständig so, als wollte er mich vor den Kopf stoßen, aber dabei fühle ich mich von ihm unangenehm angekumpelt – als heterosexueller Mann soll ich ja vermutlich einer der anvisierten Leidensgenossen sein. Zu dem Stahlberg-Werk Muxmäuschenstill über einen hypermoralischen Kleinbürger mit rasendem Strafbedürfnis hieß es damals in manchen Kritiken, man könne hier mit Schaudern den eigenen Mux in sich entdecken. Mir ging das nicht so, aber ich verstand wohl, dass der Film dieses Selbst-Ertappen von mir wollte. Und eine ganz ähnliche Art, mich als partner in crime ins ranzige Boot zu locken (das anders als beim früheren Film aber keinen doppelten Boden hat), lässt mich nun auch bei Fikkefuchs den Freundschaftsantrag dankend ablehnen.

Dabei ist es nicht so, dass das sexuell unterversorgte Vater-Sohn-Gespann hier auch nur einen Moment gut wegkäme, der Film einem zu Mitleid oder gar Solidarität mit den beiden Tröpfen anhielte, wenn sie durchs Nachtleben der Sexhauptstadt Berlin ziehen, Frauen auf jede erdenkliche Art belästigen, ohne je zum Zug zu kommen, und zum bitteren Ende nur in der eigenen Kotze und Scheiße landen. Das Peinliche soll durchaus peinlich berühren, das Eklige durchaus ekeln. Aber noch da, wo er zum Verabscheuen oder Auslachen seiner Figuren anhält (was mich sonst auch schon mal gegen die Absicht eines Films für sie einnehmen könnte), grinst Fikkefuchs mich noch über ihre Köpfe hinweg um Zustimmung heischend an und sagt „Samma dochma ehrlich“ – die zwei Jungs sind zwar eine Zumutung, aber so wie die Dinge liegen mit der übersexualisierten Gesellschaft einerseits und der renitenten Frauenwelt andererseits, hat Mann es nun mal wirklich schwer und, wenn er schon selbst kein Torben oder Rocky ist, doch etwas von Torben und Rocky in sich, traurig, aber wahr!

In einer der absurdesten Szenen kniet Sohnemann Torben in einem Wohnungsbordell vor einem kopulierenden Paar und fragt die Frau wie besessen, ob sie wirklich Spaß habe oder nicht doch „ne Nutte“ sei. Als er erkennt, dass Letzteres der Fall ist, zieht er wütend ab. Dass ausgerechnet für einen wie ihn Paysex ein No-Go ist – dass er, den beim Anblick von Frauen die Beschimpfungen nur so aus dem Mund purzeln, irgendwie doch um seiner selbst willen (oder wenigstens für den eigenen Schwanz) begehrt werden will –, das hätte dem Film sogar einen Spin geben können, der das aus Hybris und Selbstmitleid errichtete männliche Selbstbild, das er so genüsslich in Szene setzt, zum Einsturz oder doch ein bisschen zum Wackeln bringt. Aber Fikkefuchs scheint mit Torbens kruder Norm bis zuletzt ziemlich im Reinen.

Maurice Lahde

Nicht mal mehr Aufregung

Ich drehe und wende die Filme in meiner Erinnerung. Kann es wirklich sein, dass ich keinen schlechteren Film gesehen habe als Aus dem Nichts? Mit der Entfernung von ein paar Monaten will mir die Aufregung um Fatih Akins Rachethriller nicht mehr recht gelingen. Klar, das Verhältnis zu den realen NSU-Morden ist ein wirkliches Problem, schon weil die fiktionale Erzählung um eine aus Deutschland stammende Frau (Diane Kruger) den offenkundigen Rassismus deutscher Ermittlungsbehörden zumindest zeitweile an den Rand drängt (gerade in den ständigen Großaufnahmen der blonden, weißen Frau) und weil das Scheitern der Exekutive im Schnelldurchlauf behoben ist – was in eklatantem Missverhältnis zur Wirklichkeit steht, auf die ja aber dann doch gern Bezug genommen wird (Bedeutungshuberei?). Erzählerisch und filmisch trägt der Film Spuren von mühevoller Didaktik, gegen die ich im Grunde nicht viel haben will, die den aber ohnehin auf der Stelle tretenden Thriller, der eher ein Drama ist, vielleicht sogar ein Exploitation-Versuch, zu einer großen Qual macht. Da hilft auch nicht, dass Akin und sein Stammkameramann Rainer Klausmann sich für eine bisweilen klinisch digitale Ästhetik entschieden haben, die einen Entfremdungseffekt bietet wie der typische 20:15-Fernsehfilm. Je klarer, desto fremder. Die Welt, in der eine Aufregung um Aus dem Nichts möglich und nötig ist, ich glaube, ich kenne sie nur noch aus den Medien. Nach draußen jedenfalls drängt dieses Kino überhaupt nicht mehr.

Frédéric Jaeger

Hier geht es zu unseren besten Filmen und schönsten Kinomomenten 2017

Unsere alten Jahresrückblicke gibt es hier:

Die schlimmsten Kinomomente 2016

Die zwiespältigsten Kinomomente 2016

Die schönsten Kinomomente 2016

Die schönsten Festivalmomente 2015

Die schönsten Kinomomente 2015

Kommentare zu „Die schlechtesten Filme und schlimmsten Kinomomente 2017“

Monsieur Moinet

Der folgende Kommentar mit Spiegelfunktion reproduziert Till Kadritzkes obigen Text zu Aus dem Nichts. Auf eine gewisse Weise verhält sich meiner zum Film vielleicht ein wenig so wie der Film zu seiner Hauptfigur. So verachtend wie euer bisweilen fast schon wörtliches Rumgekotze in dieser mir befremdlichen Rubrik von critic.de, das ich sonst sehr schätze, darf Filmkritik niemals sein.

---

Die notwendig gewordene zweite Lesung des Textes zu Aus dem Nichts brachte keine Besserung, im Gegenteil. Bei der ersten heute morgen war meine Wut vorwiegend politischer Natur. Wut auf einen sich engagiert gebenden Filmtext, der in seinem von hierarchischem Vokabular geprägten "lustigen" Schlußgedanken noch mal ganz explizit auf seinen Elitarismus verweist, nachdem er zwei Absätze damit verbracht hat, die eigene Argumentation zu entfilmisieren, zur abwesenheitsorientierten Verallgemeinerung zu machen, zu einer Frage von Richtig und Falsch, die heißen Spuren nicht etwa in Richtung des Films selbst und dessen tatsächliches Wesen zu legen, sondern Kino in Richtung der eigenen Normen zu externalisieren, beim alten deutschen Bildungsbürgerhochmut abzuladen. Der vereinfachende Wahrheitsanspruch einer ausschließlich theoretischen und insbesondere Interpretation - "Das Whitewashing" durch "Hollywoodstar Diane Kruger als Rassismusopfer" - war für mich da noch das geringste Problem. Schlecht wurde mir vielmehr, weil die minimale Anstrengung, die da unternommen wurde (und anscheinend nötig ist, um das eigene Weltbild nicht durch die Ambivalenzen einer heterogenen Multiplex-Gesellschaft in Gefahr bringen lassen zu müssen) so glasklar vor mir lag: ein ultraundifferenzierter Wuttext, ein Film, der dem Autor durch Besetzung, Ansatz und ökonomische Rahmenbedingungen von vorneherein als problematisch galt. Akte der Exaltation von sonst selten zu äußerndem Überlegenheitsgefühl.

Bei der zweiten Lesung dann nicht nur Details, die zuvor untergegangen waren: Wie der nette Herr Kritiker den Film nach der Vermutung, er fände ihn mies, zum Zwecke eines Schmähtextes erstmal ein weiteres Mal nachschaut. Wie dem Film aus der ganz und gar nicht selbstvergessenen und schon wieder Interpretation heraus schwerwiegende politische Vorwürfe gemacht werden: "Entpolitisierung", "Lieblingsfeind", "Whitewashing". Sondern vor allem Schmerzen in Bezug auf den Umgang miteinander, die eine Schnittmenge mit den politischen bilden. Die Respektlosigkeit vor dem, was andere empfinden; der unreflektierte Versuch der Vernichtung von etwas, das für andere Bedeutung und Begründung hat; die verletzende sprachliche Herabsetzung. Viele Menschen verteidigen derlei Stumpfsinnigkeiten mit dem Diskurs-Begriff, als wäre die Überführung von Wut in Sprache schon ein Wert an sich. Und dann noch diese Logikprobleme der theoretischen Generalisierung, nach der Rassismus zuerst doof sein soll, Diane Kruger (nicht nur ihre Figur wohlgemerkt!) hiernach aber per Geburt keinen "türkischstämmigen" Mann gesellschaftlich anerkannt wechselseitig lieben dürfte, weil sie sich bei seiner rassistischen Ermordung und der ihres gemeinsamen Kindes blöderweise als illegitimes Rassismusopfer schuldig machen würde. So kann die Philosophiedozentin, die den Text in der Graduiertenschule zum Thema Ethik und Kommunikation behandelt, zumindest nicht nur das Demut-Prinzip erklären, sondern auch was zum Thema Vorannahmen von Texten sagen. Filmkritik ist nämlich auch eine Sprache! Manchmal auch eine Sprache des elitären Frustabbaus.

Till

Die notwendig gewordene zweite Lesung des Kommentars zu meinem Text zu Aus dem Nichts brachte keine... Scherz ;-) Danke für die Spiegelung, schöne Idee. Inhaltlich steige ich allerdings nicht überall durch. Vielleicht kurz zu dem, was ich verstehe: "elitär" meinetwegen, Frustabbau nicht, ich war ja nicht frustriert, sondern wütend, das steht ja am Anfang, also klar ein "Wuttext", vielleicht auch "ultraundifferenziert", aber es geht hier nicht um eine Filmkritik (ich habe an anderer Stelle länger über den Film geschrieben), sondern um ein Textgenre, in dem wir unsere Autoren gebeten haben, sich an unschöne Filme oder Momente im Kino zu erinnern. Dass manche Leute, wie ja auch auf Facebook zu sehen war, dieses "Rumgekotze" unsympathisch finden, kann ich bis zu einem gewissen Grad verstehen, denke aber einmal im Jahr sollten wir uns gehen lassen dürfen. Der Text ist mit Sicherheit gehässiger als ich es in einem anderen Format tun würde, stehe aber dazu, dass es nicht den falschen Film trifft. Dass du den Text unreflektiert findest, respektlos und von hierarchischem Vokabular durchdrungen, da kann also ich mit leben, mit gewissen Unterstellungen (talk about "Vorannahmen von Texten") dann schon weniger. Ich habe den Film jedenfalls nicht mit diesem "Schmähtext" im Sinne ein zweites Mal gesehen, sondern weil ich im Zuge eines Auftrags nochmal genauer verstehen wollte, warum ich so große Probleme mit ihm hatte. Und er galt mir auch nicht von vornherein als problematisch, warum sollte er auch? Mit dem Diskurs-Begriff würde ich da auch nicht kommen. Last but not least: Wenn du mit Überlegenheitsgefühl meinst, eine Haltung einzunehmen, die man als der des Films überlegen ansieht, dann klar, aber das bringt die Filmkritik gewissermaßen mit sich. Dass diese Haltung hier mal überzeugter und passionierter eine kritische ist, liegt wie gesagt auch in der Natur dieser Rubrik.

Franz Müller

Ich habe nicht mehr dran geglaubt, aber Verrisse lesen kann doch Spaß machen. Merci für das Vergnügen. F

Monsieur Moinet

Die angedeutete Spiegelung meines Kommentars gefällt mir. Schön, daß du es einordnen kannst. Und danke in Konsequenz daraus für die Entemotionalisierung in deinem Kommentar, freut mich.

Meine Unterstellungen an ein paar Stellen, deren spekulative Gefahr mir bewußt war, weswegen es mir ja auch nicht besonders gefällt, sind Teil der Spiegelung. Ich finde, dein Text unterstellt dem Film auf vehement wertende Weise Dinge, die nicht unbedingt ihm selbst entspringen, sondern einer Außenperspektive. Die Vorneherein-Problematik habe ich allerdings deinem Text selbst entnommen, falls ich dich richtig verstanden habe, und mit drei Stichworten begründet. Insbesondere Förderung und Kruger führen schon qua Filmansatz notwendigerweise zu deiner Ablehnung. Ich darf und mag meinen ersten Kommentar nun nicht weiter differenzieren. Es liegt in der Form dieses Textgenres, den Umgang mit Provokation dem Leser allein zu überlassen. Allerdings hoffte ich, die Kritik an der Form dadurch deutlich zu machen, indem ich ihre Reproduktion samt Vokabular mit einer gleichzeitigen konkreten Benennung der mir problematisch erscheinenden Thematiken vermische. Damit Wirkung und immanente Kritik sozusagen Hand in Hand laufen. Meiner Meinung nach führt diese Textform in Konsequenz dazu, daß sensibleren Menschen erschwert wird, in die schwindende Öffentlichkeit zu treten mit etwas, das ihnen selbst entspricht, z.B. einen Film zu drehen. Auch wenn es nur einmal im Jahr so stattfindet. Und wenn ich es richtig verstehe, steht diesem Verlust dagegen bei anderen der Gewinn von Vergnügen und Entladung gegenüber.

Wie die Reaktionen tatsächlich vermuten lassen, polarisiert die Rubrik: die einen sind vor den Kopf gestoßen, verärgert oder verletzt, die anderen haben Spaß daran. Das erinnert mich im Ansatz irgendwie etwas an die Funktionsweise eines Mobs, weswegen mir das Thema der Geschlechterverteilung in aller Vorsicht der Komplexität zumindest nicht uninteressant erscheint. Der Zweck des Textes mag sich mir jedenfalls leider immer noch nicht erschließen, weil die Widersprüchlichkeit unauflösbar bleibt, daß im Gegensatz zu Satire etwa nicht das inhaltliche Argument Teil der Provokation, sondern umgekehrt die Provokation Teil des inhaltlichen Arguments ist. "Schlimmste Momente" finde ich übrigens wesentlich weniger problematisch als "schlechteste Filme" (vgl. den Iron-Man-Text).

Aber schau, plötzlich sind dir wie auch mir umgekehrt Textdetails wichtig, deren Korrektur zum Bedürfnis wird: die Unterscheidung zwischen Frust und Wut. Wichtig, genau. Und so bin ich bei Aus dem Nichts der Meinung, Babysprache, nein bzw. Nichtkategorie; eine Sprache, die von Cannes bis ins Multiplex gleichermaßen gesprochen wird, ja. Der Rezeptionszusammenhang des Films muß doch eine Rolle spielen, wenn seine Sprache bewertet wird (Vorannahmen von Texten). Bei Fassbinder ist das bewußte Switchen der Ästhetik seiner Projekte je nach Zielpublikum großes Thema. Bei Akin wird nicht einmal danach gefragt. Wenn man möchte, könnte man an der Sprache von Aus dem Nichts auch das Positive, die Vermittlung, das Verbindende, wenigstens seinen Sinn und Grund erkunden, freilich ohne daß das bedeutet, daß die Sprache als Norm verstanden werden darf, daß jeder Film diese Sprache benutzen muß. Und sowieso ohne daß das bedeutet, daß es keine wirkmächtigen Interessen gibt, Sprachverständnis zu limitieren. In diese ganze Richtung ging meine Elitarismus-Kritik, die ich explizit als politische Kategorie verstanden wissen möchte. Und diese Perspektivverschiebung versuchte ich ebenfalls durch meine Spiegelung ins Verhältnis zu setzen.

Noch deutlich zum Abschluß: Danke für critic.de als Plattform, die zahlreichen interessanten und bereichernden Texte. Es ist ausgesprochen viel an gemeinsamem Kinoanliegen da.

Till

Danke für den Text, da find ich manches interessant und bedenkenswert. Ich gehe bei der "Außenperspektive" und den "Vorannahmen" allerdings weiterhin nicht mit. Ich halte die Kruger-Besetzung, steht ja auch im Text, nicht für das hauptsächliche Problem des Films, und die Förderung ist mir auch erst im Abspann entgegengesprungen. Klar bin ich nicht davon ausgegangen, ein Meisterwerk zu sehen und wurde dann enttäuscht, sondern war eher von vornherein skeptisch und diese Skepsis hat sich im Verlaufe des Films verstärkt. Aber meine Haltung dem Film gegenüber entspringt durchaus der doppelten Sichtung des Films und keinen Vorannahmen, zumindest wüsste ich nicht, welche das sein sollten.

Vielleicht als Schluss eine Art Disclaimer: Ich kenne einige Leute, die in die zivilgesellschaftliche Aufarbeitung des NSU-Komplexes involviert waren, eine Aufarbeitung, die in der Öffentlichkeit so gut wie nicht stattgefunden hat. Dieser Film ändert daran nicht nur nichts, er glaubt gar nicht, dass es da groß was aufzuarbeiten gibt, er nutzt seine meinetwegen verbindende Filmsprache für eine komplette Entpolitisierung des Sujets, und den NSU-Fall als Aufhänger, um Relevanzpunkte einzuheimsen. Sein spezifisches Verhältnis zum Politischen, und er schreibt sich das Politische nunmal auf die Fahnen, halte ich für fatal. Der Film vermittelt meinetwegen, aber er vermittelt eben immer nur das, was ohnehin schon allgemein, menschlich, tragisch, psychologisch an seinem Thema ist und nicht das, was spezifisch an ihm ist. Und er greift dabei auf Stereotype zurück, die nicht einfach nur filmische sind und einer vermittelden Sprache dienen, sondern politische, die Teil des Problems sind, auf das der Film hinweisen möchte. Kurz: Er meint es gut, aber richtet damit mehr politischen Schaden an als Nutzen. Also ja, wahrscheinlich hat eben diese "politische Wut" dazu geführt, dass ich weniger Probleme habe als bei anderen Filmen, ihm respektlos gegenüberzutreten und auch auf seiner ästhetischen Schlichtheit rumzureiten, "Entladung" war da sicher ein Affekt beim Schreiben, Vergnügen eher weniger.

Deine Gedanken über die genaue Untersuchung der je spezifischen Sprache eines Films ohne vorgefertigte Kategorien teile ich also grundsätzlich, in diesem speziellen Falle aber halte ich die politischen und ästhetischen Effekte dieser Sprache für hochproblematisch. Vermittlungsarbeit ist wichtig, aber vermitteln heißt immer übersetzen, interpretieren, auswählen, perspektivieren, und mit all den Entscheidungen, aus denen diese Arbeit besteht, habe ich im Falle von "Aus dem Nichts" sehr große Probleme. Aber wie gesagt: Ich stimme zu, dass die Form dieser Textsammlung dazu verleitet, die Provokation zum Teil des inhaltlichen Arguments zu machen – und dass das eigentlich andersrum sein sollte.

Leander

Recht so.

Der Film, den ich am meisten gehasst habe (ist schon ein Weilchen her) war so ein, glaube französischer, Film bei dem ein Konzern einen Mann umbringt (Auto von Straße, Abhang, tot) und wie dann seine Kumpanen ihn rächen wollen (links gerichtete Akrogruppe) wird das ganz dann auf sehr schräge Weise zu einer Kritik am Protest, die offensichtlich von Konzernen gesponsort wurde - ein furchtbares, manipulatives Machwerk.

Ich hab auch mal gelesen, irgendwo, daß Konzerne in Filme investieren, die das Thema Klimaveränderung durch Sonne - nicht also durch Menschen - zum Thema haben, um ein falsches kollektives Bewusstsein zu erzeugen, welches von den tatsächlichen Erkenntnissen der Wissenschaft abweicht.

Konzerne sind schon Schweine und konzerngesponsorte Filme auch. Zum Glück gibt´s Karma, und ihr werdet alle schmoren.