Die Melancholie der Vogelseite – Cinephile Filmpiraterie

In Zeiten von Netflix und Videothekensterben sind private Torrent-Tracker für Cinephile aus aller Welt zu einer unverzichtbaren Filmquelle geworden. Ein Essay über alternative Filmarchive, die Geschichte des Kontrollkampfes über das Bewegtbild und den wunderbaren Wildwuchs von YouTube.

Eine Historikerin, die sich in ein- oder zweihundert Jahren der Aufgabe annehmen wird, die Filmkultur der 2000er und 2010er Jahre zu rekonstruieren, dürfte sich mit einer schier unüberwindlichen Schwierigkeit konfrontiert sehen: Ein zentrales Element dieser Kultur wird so gut wie keine Spuren hinterlassen haben, oder zumindest keine, die noch lesbar wären. Gemeint sind cinephile Onlinetauschbörsen, basierend auf dem BitTorrent-Protokoll, sogenannte private Tracker, die nur Mitgliedern zugänglich sind (und die den Zugang zur Mitgliedschaft mal mehr, mal weniger streng regulieren).

Auf den ersten Blick liegt es nahe, die entsprechenden Websites unter dem Begriff der Onlinepiraterie zu subsumieren. Schließlich geht es um die Vervielfältigung und dezentrale Distribution oftmals urheberrechtlich geschützten Materials, unter Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen und Ähnlichem. Videopiraterie als solche ist natürlich ein gut dokumentierter Bestandteil der gegenwärtigen Filmkultur, dafür haben allein schon die Antipiraterie-Kampagnen der Unterhaltungsindustrie gesorgt. Allerdings konzentrierte sich die Diskussion zumeist auf einige wenige, große Portale, wie die einstmals populärste Videotauschbörse The Pirate Bay (oder, vorher, die Musiktauschbörse Napster), beziehungsweise in deren Nachfolge illegale Streamingdienste wie kinox.to.

Weitgehend im Verborgenen geblieben ist hingegen die Welt der sogenannten privaten Tracker: vergleichsweise überschaubare Communities, die sich zum Tausch nicht aller, sondern jeweils spezifischer Arten von Filmen gebildet haben. Alle paar Jahre erscheint in der einen oder anderen Fachzeitschrift ein Artikel über die Welt der privaten Tracker, mal in Form raunender Erfahrungsberichte, mal als Versuch einer etwas nüchterner gehaltenen Bestandsaufnahme. Die betreffenden Websites werden dabei zumeist (und dabei wird es auch hier bleiben) nicht per URL identifiziert. Allerdings nicht, weil niemand die Namen kennen würde. Fast im Gegenteil: Eben weil fast alle irgendwie in sie verwickelt sind, muss die Sache anonym bleiben. Denn auch wer nicht selbst Mitglied ist, kennt jemanden, der es ist und der oder die im Zweifelsfall schnell Film x oder Serie y besorgen könnte.

Piraten im Schrebergarten

Die Metapher der Piraterie passt bei Licht betrachtet eh nicht so recht auf die privaten Tracker. Und zwar, weil man sich hier nicht auf den freien Weltmeeren herumtreibt, sondern eher auf recht überschaubaren Privatstränden abhängt. Die meisten privaten Tracker haben sich spezialisiert. Das betrifft zum einen den Content: Die Vogelseite widmet sich der Filmkunst, die Höhlenseite der B-Movie-Madness, die Aussichtsseite dem populären asiatischen Kino. Zum anderen betrifft es auch die Rhetoriken und Umgangsformen, die auf den Seiten kultiviert werden: Betreiber und Nutzer der Vogelseite gelten, manchmal nicht komplett zu Unrecht, als Schnösel, auf der Höhlenseite gibt man sich deutlich flapsiger, mit Ausschlägen ins Zickige, die Kellerseite wiederum, die sich auf alte Fernsehserien spezialisiert, ist eine entspannte Wohlfühlzone, gemütlich wie ein kuscheliger Ohrensessel.

Guido Kirsten und Fabian Schmidt bezeichnen in einem Text für die filmwissenschaftliche Zeitschrift montage/av (26/2017) die privaten Tracker als eine „realisierte Utopie“, da sie „eine funktionierende Gütergemeinschaft darstellen, in der (dem Prinzip nach) alles allen zur Verfügung steht“. Ergänzend hat Tilman Baumgärtel in der taz darauf hingewiesen, dass die Videopiraterie gerade für Cinephile außerhalb Europas und der USA ein Segen war: Vor der Verbreitung von Torrent- und Streamingangeboten war es beispielsweise in Südostasien absolut unmöglich, sich einen auch nur halbwegs umfassenden Überblick über die kanonischen Bereiche der Filmgeschichte zu verschaffen. Heute hingegen können dank privater Tracker Mittelklassekids aus Manila oder Jakarta zu Spezialistinnen für Horrorfilme der britischen Hammer-Studios oder noch weitaus abseitigere Gebiete des Filmischen werden.

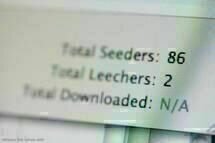

Ein wenig unter den Tisch zu fallen droht bei derartigen Pro-Piracy-Hymnen, dass alle privaten Tracker auch als Privatökonomien beschreibbar sind, mitsamt Zugangsbeschränkungen und Sanktionierungskatalogen. Das Kernstück dieser Privatökonomien ist auf fast allen Trackern die sogenannte Ratio, die dafür sorgen soll, dass alle Mitglieder mindestens ebenso viel geben, also hochladen, wie sie nehmen, also herunterladen. Hinzu kommt, dass die Voraussetzungen nur in der Theorie für alle gleich sind; schließlich verfügen nicht alle Mitglieder über gleich schnelle Internetverbindungen, wer sich kein Glasfaser leisten kann oder das Pech hat, in einer Weltregion ohne ordentlichen Internetanschluss zu leben, für den fallen vom großen Torrentkuchen höchstens ein paar Krümel ab. Faktisch sind private Tracker Klassengesellschaften, die sich über infrastrukturelle Differenzen organisieren.

Utopien mit Hausmeistern

Private Tracker sind daher beides: utopische Räume des freien, vom unmittelbaren Zugriff kapitalistischer Wertschöpfung enthobenen Austauschs innerhalb einer vermutlich historisch erstmalig wirklich weltweit vernetzten cinephilen Gemeinschaft der Gleichgesinnten; und exakt parzellierte Schrebergartensysteme, die jede Aktivität jedes einzelnen Mitglieds bitgenau auf die Ratio anrechnen und in denen über kurz oder lang fast stets autoritäre Hausmeistertypen den Ton angeben.

Kirsten und Schmidt plädieren außerdem dafür, zumindest einige der privaten Tracker nicht nur als alternative Distributionskanäle, sondern auch als alternative Filmarchive zu betrachten. Zwar bin ich mir nicht sicher, wie sinnvoll es gerade angesichts der Allverfügbarkeitsideologie der Digitalisierung ist, Filmarchivierung auf die Sammlung und Tradierung audiovisuellen „Contents“ (anstatt materieller Objekte) zu reduzieren; aber in der Tat ist die hervorstechende Eigenschaft der privaten Tracker die Vielfalt und fast schon lexikalische Tiefe des angebotenen Materials. In dieser Hinsicht sind die Torrentseiten schlicht unschlagbar.

Besonders deutlich wird das seit dem Videothekensterben. Die kommerziellen Streamingdienste, die an die Stelle der älteren Heimkino-Distributionssysteme getreten sind, haben ihr von Anfang an spärliches Repertoire inzwischen fast komplett eingedampft. Ein paar willkürlich ausgewählte Stichproben mögen das verdeutlichen. Laut der Metasearch-Engine Just Watch findet sich in den Angeboten deutscher Streaminganbieter derzeit kein einziger Film des japanischen Regisseurs Yasujiro Ozu. Eine in Berlin ansässige, mit Müh und Not überlebende, ausgesprochen gut sortierte Programmvideothek bietet knapp 30 Ozu-Filme an; die Vogelseite alle 34 überlieferten Langfilme, dazu Kurzfilme, Fragmente, Dokumentarfilme und Bücher über Ozu sowie eine Soundtrack-CD. Für Dorothy Arzner, eine Hollywoodregisseurin der 1930er Jahre, die außerhalb von Spezialistenkreisen unbekannt ist, lauten die Zahlen: Just Watch – 0 Filme; Videothek – 4 Filme; Vogelseite – 13 Filme. Für einen aktuellen Festivalliebling wie Hong Sang-soo: Just Watch – 1 Film (und auch der nur temporär über die arte-Mediathek); Videothek – 7 Filme; Vogelseite – 24 Filme. Anders ausgedrückt: It’s not even a competition.

Das Gefälle, das sich die privaten Tracker zunutze machen, ist das zwischen der potenziell problemlosen Manipulierbarkeit digitaler Daten und der Realität eines Filmmarktes, der an vielen neuralgischen Punkten auf künstliche Verknappung setzt und in den natürlich ohnehin nur das eingespeist wird, was auf die eine oder andere Art Profit abwirft. Das Kopieren und Versenden von Videodateien ist dabei nur ein Aspekt; so stellen etwa einige private Tracker eine Infrastruktur für die Erstellung von Untertiteln bereit, wodurch Filme zugänglich werden, die auf dem Markt schlichtweg nirgendwo angeboten werden.

Insofern sind die privaten Tracker einer von sehr wenigen Orten im Internet (oder anderswo), an denen sich die Versprechen der Digitalisierung tatsächlich wenigstens einigermaßen realisiert haben. Wo der Schritt ins Digitale sich im Allgemeinen als eine der historisch einschneidendsten Filmvernichtungsmaßnahmen erwiesen hat – nur ein Bruchteil dessen, was leider immer noch „Filmerbe“ heißt, wird den Sprung in die neuen, digitalen Archive schaffen, die mittel- und langfristigen Folgen des Medienwandels dürften fast noch katastrophaler ausfallen –, konnten doch immerhin eine Handvoll Inseln der Glückseligkeit entstehen, auf denen zwar keineswegs „alle Filme, die jemals gedreht wurden“, aber doch eine vorher unvorstellbar große Spannbreite des Filmischen verfügbar ist; und zwar nicht nur einigen privilegierten Festival-Jet-Set-Cinephilen oder Superinsidern, sondern allen, die eine Einladung ergattert haben und die Ratio stabil halten.

Kontrollkämpfe

Um das Ausmaß der Gefahr zu verstehen, das die Videopiraterie für die Industrie noch bis vor einigen Jahren darstellte, lohnt es sich, über Verfügbarkeitsstatistiken hinaus den Blick historisch zu weiten. Man kann die gesamte Filmgeschichte schreiben als eine Geschichte des Kampfes um die Kontrolle über das Produkt Film. Wo in den ersten Jahren der kommerziellen Filmproduktion die Macht bei den Vorführern lag, die ihr Programm oft direkt vor Ort aus diversen Quellen vor der Vorstellung kompilierten, gewannen im Verlauf der 1910er und 1920er Jahre langsam die Produzenten die Kontrolle über die Industrie. Insbesondere in den USA (in leicht abgewandelter Form entstanden in vielen anderen Ländern ähnliche Strukturen) waren sie in den 1930ern und 1940ern auf dem Höhepunkt ihres Einflusses angelangt und etablierten das sogenannte klassische Studiosystem, das alle Aspekte der Wertschöpfung, vom ersten Drehbuchentwurf bis zur Nachspielvorführung im Provinztheater, unter einem Dach vereinte.

Nach dem Paramount-Urteil des obersten amerikanischen Gerichtshofs im Jahr 1948 mussten die Studios ihre Kinoketten verkaufen und verloren in der Folge nach und nach die Kontrolle über ihr Produkt. Zweit- und Drittauswertungen im Fernsehen und später auf Heimmedien spülten zwar neues Kapital ins Geschäft, sorgten aber gleichzeitig dafür, dass ständig neue Player auftauchten, die auf die eine oder andere Weise im immer weniger übersichtlichen Feld des kommerziellen Filmschaffens mitzuverdienen hofften. Die Videopiraterie und besonders die privaten Tracker stellten dann für die Filmbranche so etwas wie die ultimative Demütigung dar – weil es ihnen gelungen war, komplexe und verhältnismäßig stabile Distributionssysteme komplett außerhalb der kulturindustriellen Wertschöpfungskette zu errichten.

Freilich spricht inzwischen einiges dafür, dass die Industrie die richtige Antwort auf diese Herausforderung gefunden hat: Das rapide Wachstum reiner Netzkinoanbieter mischt die Karten noch einmal neu. Das Geschäftsmodell von Netflix ist in gewisser Weise eine Wiederauflage des klassischen Studiosystems: Produktion und Distribution sind im Fall der teilweise mit Blockbusterbudgets ausgestatteten „Netflix Originals“ wieder in einer Hand, die Netflix-App ersetzt die komplette Wertschöpfungskette. Zumindest in der Theorie, denn bisher gründet der Siegeszug von Netflix vor allem auf optimistischen Marktprognosen – ob das Modell ökonomisch auf die Dauer trägt, ist noch nicht erwiesen. Der erste Härtetest könnte bereits dieses Jahr anstehen, wenn Disney und Time Warner – zwei Konkurrenten mit deutlich besser bestücktem Portfolio – ihre angekündigten eigenen Streamingdienste an den Start bringen.

Das Problem der Selbstorganisation

So oder so geht das anbrechende Zeitalter des Streamings mit einem zumindest temporären Verlust an Autonomie aufseiten des Publikums einher. Wie der Netz- und Kinoaktivist Sebastian Lütgert in einem Interview in der bereits erwähnten montage/av-Ausgabe 26/2017 ausführt, gehorcht Streaming einem strikten Sender-Empfänger-Prinzip. Daraus folgt unter anderem, dass die Anbieter keinerlei Interesse daran haben, eine stabile Bibliothek aufzubauen. Genauso wie Filme über Nacht hochgeladen werden, verschwinden sie auch wieder über Nacht, aus von außen völlig undurchsichtigen Gründen. Die Mehrzahl der Nutzer stört sich daran nicht. Solange die pure Masse an Material die Möglichkeit einer Wahl suggeriert, ist es, so scheint es, unerheblich, was konkret zur Auswahl steht … und was dabei alles unter den Tisch fällt.

Für alle, denen das nicht genug ist (und weltweit betrachtet sind das nicht wenige), sind die privaten Tracker deshalb wichtiger denn je. Dennoch macht sich in der Szene Melancholie breit. Relativ gesehen ist der Anteil der Torrent-Ökonomie am gesamten weltweiten Datenverkehr seit dem Siegeszug des Streamings nur noch verschwindend gering. Auch die absoluten Zahlen stagnieren. Einige Seiten mussten schließen, oft aufgrund technischer oder zeitökonomischer Gründe. Wie in vielen Bereichen der gegenwärtigen Cinephilie hängt viel am unbezahlten Einsatz von Einzelnen.

Die meisten wichtigen privaten Tracker gibt es zwar noch, aber ihre größte Zeit scheinen sie hinter sich zu haben. Die Anziehungskraft der Streaminganbieter ist dabei nur ein Teil des Problems beziehungsweise ein Symptom neben anderen. Tatsächlich dürfte die Hauptursache des schleichenden Niedergangs darin liegen, dass die Torrents einer anderen, älteren Phase der Internetgeschichte entstammen. Die privaten Tracker sind Kinder des Web 1.0, einer Zeit, in der das Internet noch zumindest in der gängigen Rhetorik als ein Medium der Selbstermächtigung seiner Nutzerinnen und Nutzer konzipiert war. Sie gehören zum Internet der Blogs, Wikis und Foren, nicht zu dem der Apps und sozialen Medien. Ob eine jüngere Generation, die primär mit Smartphones anstatt mit Laptops aufwächst, an der Welt der Torrents überhaupt noch Interesse haben wird, bleibt abzuwarten. Und auch, ob so etwas wie die Vogelseite vielleicht doch als Streamingangebot realisierbar wäre.

Die Anarchie von YouTube

Auf die unzähligen Streamingstartups, die jedes Jahr ins Netz gehen, setze ich zumindest vorläufig keine allzu großen Hoffnungen. Sie richten sich fast durchweg an eng umgrenzten Marktsegmenten aus, zumeist im Indiebereich. Etwas anderes bleibt ihnen auch nicht übrig – die großen Claims sind längst abgesteckt. Der Großteil der Energie scheint ins Design zu fließen. Deutlich interessanter ist in diesem Zusammenhang ausgerechnet der nach wie vor weltweit größte Streaminganbieter: YouTube. Seit dort die Videolaufzeitbeschränkung auf zehn Minuten gefallen ist, hat sich die Seite in ein anarchisches Freestyle-Filmarchiv verwandelt, in eine digitale Wühlkiste, in der sorgfältig kuratierte legale Angebote – zum Beispiel auf den Kanälen einer ganzen Reihe internationaler Filmarchive – und wüste Piraterie fröhlich nebeneinander existieren.

Die Instabilität und Flüchtigkeit der Streamingtechnologie ist insbesondere für die Piraten kein Hindernis, sondern Teil ihres Erfolgsgeheimnisses: So schnell können die Betreiber illegal eingestellte Filme gar nicht löschen, wie sie von anderen Usern wieder hochgeladen werden, oft in abenteuerlichen Versionen, zum Beispiel in inkorrekter Laufgeschwindigkeit oder mit verzerrtem Bild. In vielen Fällen werden die Filme ganz buchstäblich versteckt, weil sie nicht unter ihrem korrekten Titel, sondern einer willkürlichen Buchstabenfolge eingestellt werden. Über die offizielle Suchmaske sind sie nicht zugänglich, aber wer den richtigen Pfaden folgt, kann auf Schätze sonder Zahl stoßen.

Gut möglich, dass die Videoplattform irgendwann ebenfalls Möglichkeiten finden wird, den eigenen Content besser zu kontrollieren und insbesondere das seiteneigene Darknet komplett trocken zu legen. Regulierungsbemühungen wie die angekündigten Uploadfilter der EU zielen in eine ähnliche Richtung, und außerdem scheint nach wie vor niemand eine Idee zu haben, wie es gelingen könnte, die offensichtlich vorhandenen Interessen zu bündeln und in eine stabilere Form zu gießen. Dennoch weckt der filmhistorische Wildwuchs auf YouTube die Hoffnung, dass sich auch im Internet der Apps und Streamingportale Freiräume cinephiler Selbstorganisation auftun könnten.

Der Text ist im Rahmen des Siegfried-Kracauer-Stipendiums entstanden und zuerst im Filmdienst erschienen.

Copyright der Bilder:

Kommentare zu „Die Melancholie der Vogelseite – Cinephile Filmpiraterie“

Michael Zuende

Ein sehr schöner Text - danke !

Ein marginaler Einwurf - weil schon irgendwie im Text erfasst - aber trotzdem:

"wer sich kein Glasfaser leisten kann oder das Pech hat, in einer Weltregion ohne ordentlichen Internetanschluss zu leben, für den fallen vom großen Torrentkuchen höchstens ein paar Krümel ab"

Angesichts der Möglichkeit für 5 Dollar und weniger, aus jedem Land der Welt eine ferngesteuerte Seedbox mit überdurchschnittlichen Übertragungsraten zu betreiben, trifft die Aussage nicht wirklich zu. Klar - in vielen Regionen der Erde sind 5 Dollar viel Geld - aber trotzdem.