Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2024

Ein Cinephiler ist jemand, der sich vom Kino zu viel erwartet: In unserem diesjährigen Jahresrückblick geht es um spleenige Outsider-Art, unwiderstehliche Farben, eine Alternative für verbiesterte Politaktivisten und natürlich den Brat Summer.

Öfter mal Mike Hunter einladen

Mein Kinoabend des Jahres war ziemlich sicher der 25. Mai. Im Kölner Filmclub 813 war Porno-VHS-Krösus und Sexshop-Impresario Mike Hunter zu Gast. Mitgebracht hatte er einen für sich selbst mäßig prickelnden, immerhin recht lebensfrohen und mit einem schön blubbernden Soundtrack versehenen Hardcorefilm aus dem Jahr 1977 namens Sin Dreamer. Richtig los ging der Abend aber erst hinterher, beim Filmgespräch. Der ausgesprochen rüstige Pornoveteran Hunter war nur ganz zu Beginn ein wenig reserviert, vielleicht weil er, schon auch verständlicherweise, nicht so recht wusste, was diese komischen Filmleute von ihm wollen. Schnell taute er auf und war bald nicht mehr zu bremsen. Die Fragen, gestellt zunächst von Kurator André Malberg sowie zwei Studentinnen der Medienwissenschaften und Kunst an der Universität Paderborn, nahm er als maximal unverbindlichen Anlass zum freischwebenden Dozieren über Gott, Sex und die Welt. Wiederkehrende Themen: Seine Liebe zu und Bewunderung für Frauen, Sexshops im Wandel der Zeit, sowie Schmähkritik an Lasse Braun, den Regisseur von Sin Dreamer, der, erfuhren wir, keine, wirklich gar keine Ahnung vom Filmemachen hatte.

Schon für sich selbst war der vor der Leinwand des Filmclubs immer eifriger auf und ab tigernde Hunter großes Kino. Als kongeniale Ergänzung hatte er außerdem eine junge weibliche Begleitung mitgebracht, die nach und nach zur Koattraktion des Gesprächs wurde. Zunächst machte sie mit einigen ausgesprochen sex-positiven Redebeiträgen auf sich aufmerksam, um dann irgendwann einfach nur noch einschlägige Schlagworte („Anal!“, „Faustfick!“) in die Runde zu werfen. Kurz drohte der Abend zu entgleisen, als aus dem Publikum verschwörungstheoretische Thesen zum Zusammenhang von Pornosucht und einem von langer Hand geplanten Bevölkerungsaustausch (?) in den Raum geworfen wurden. Aber auch solches Störfeuer ging im die ganze Welt umarmenden Mike-Hunter-Flow in Sekundenschnelle unter.

Öfter mal Mike Hunter einladen: Diesen Rat mag man all jenen Institutionen auf den Weg geben, die die Nase voll haben von verbiesterten Politaktivisten und anderen Quälgeistern der zeitgenössischen Diskussionskultur.

Lukas Foerster

Die Krähen sind hier, um zu bleiben

Ich gestehe: Für Tierfilme hatte ich immer schon ein Faible. Wenn’s zwitscherte, fauchte oder bellte im Kino, war ich gefesselt. Heute sehe ich das natürlich kritisch. Die klassische Tierdoku, in der wir Löwen durch die Savanne pirschen sehen oder Pinguine beim Brüten in der Antarktis, und dazu erzählt bekommen, was die Tiere da so treiben, sind angesichts neuerer Forschung in Sachen Non-Human Animals Studies fragwürdig. Denn da spielt sich der Mensch als „Krone der Schöpfung“ wieder mal als Cheferklärer auf. Lilli Kuschel verfolgt in ihrem Film Neighbors: non-human city life (part I, crows in Berlin) einen anderen Ansatz. Die Berliner Medienkünstlerin forscht zum Thema urbane Ökologie, Architektur und Stadtnatur und beobachtet das Leben unserer gefiederten Nachbarn in der Großstadt. In ihrem Film liegt der Fokus auf Krähen und wie sich diese hochintelligenten Wildvögel an das Leben in unseren lauten, zugebauten Metropolen anpassen. Über fünf Jahre hat sie verschiedene Krähenpopulationen begleitet, am Flughafen Tegel, am Märkischen Ufer im Zentrum Berlins, auf der Baustelle des Humboldt-Forums, an der Spree in Mitte. Mit viel Geduld und Gespür für urbane Architekturen hat sie die Aktivitäten der Rabenvögel eingefangen: Wie sie bei ohrenbetäubendem Düsenjet-Lärm seelenruhig neben der Flughafenstartbahn rumspazieren, wie sie Nistmaterial aus Maschendrahtzäunen picken, Kormorane auf dem vereisten Fluss ärgern oder in riesigen Schwärmen den Abendhimmel hinterm Fernsehturm verdunkeln. Der Film kommt ohne belehrenden Kommentar aus. Stattdessen zeigt uns Lilli Kuschel das Stadtleben aus der Krähenperspektive. Und vermeidet dabei typische Tierdoku-Klischees. Ihre nicht-humanen Protagonist:innen sind keine schutzbedürftigen Kreaturen, sondern selbstbewusste Akteure, die sich in menschengemachten Environments bestens eingerichtet haben. Da können noch so viele Anti-Bird-Spikes auf den Fassaden kleben. Die Krähen sind hier, um zu bleiben. Die Abwehr-Stacheln bauen sie in ihre Nester ein.

Der knapp einstündige Film lief auf Festivals in Glasgow, Londonderry, Shanghai und in der Berliner Volksbühne. Zusammen mit der Kommunalen Galerie Bärenzwinger organisierte die Filmemacherin gerade eine Vorführung am Spreeufer in Mitte, genau dort, wo sich ihre gefiederten Hauptdarsteller bei Sonnenuntergang versammeln. Am 18.12. hatte der zweite Teil von Neighbors Premiere im Silent Green. Darin geht es um die Krähen in Mumbai.

Ute Thon

Der Biss in die Leinwand

Wie sich der Schall in die Atmosphäre beißt, ist vielleicht die prägendste Erinnerung, die ich an Dune: Part Two (2024) habe. Der Klang, den ein gepanzerter Körper erzeugt, wenn er zu Boden geht, hat eine geradezu abrissbirnenhafte Materialität; ganz so, als sei die Delle nicht mehr zu bereinigen, die er in die Luft gedroschen hat. Im Grunde mag das für mich der ganze Reiz an diesem Film gewesen sein, von dem zumal ich gar nicht viel Reiz erwartet hatte: dass er seine materiale und phänomenale Eigensinnigkeit immer auf ihren maximal negativen Effekt hin bürstet. Die Welt dieses Films ist wahrlich lebensfeindlich – zumal durchwurmt wie sie ist, nämlich im wahrsten Sinne weltbewegend. Der Hohlerdenhorror. Nach unten hin rieselt der Boden immerzu ins Nichts. Ja, wo sollte dieser aus der Tiefe um Hilfe schreiende Hans-Zimmer-Score auch anders herkommen, wenn nicht aus dem „Erd“verlies? (Überhaupt: Interessant, wie Zimmer sein irgendwann in den Nullerjahren begonnenes Projekt einer Musiknegation – weniger bezogen auf die (?) Geschichte der Musik im Allgemeinen, sondern vielmehr auf die der Filmmusik im Konkreten und die seiner eigenen im Speziellen – hier abermals eine Ebene höher setzt.) Zu dieser brachialen Klanglichkeit gehört am Ende auch das Schreien des Lichts. An einen Schnitt erinnere ich mich besonders gut (mit Sicherheit bedingt durch das 70-mm-Material): Aus dem nuklearen Orange der Wüste geht es bruchlos in das entfärbte Weiß der Feindesarmee. Ein drastisches, negatives, feindliches Licht, das sich in die Leinwand beißt.

Lukas Stern

„Schön hier, bissl abgefuckt“

Der Preis für den wildesten Films des Jahres geht an Martha Mechows Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin (2023). Es geht schon mit dem Titel los, der auch nach längerem Nachdenken keinerlei Bedeutung für das hat, was man zu sehen bekommt: Flippa (Selma Juana Schulte-Frohlinde) zieht es von der bunt gestrichenen Wohnplatte in die Ferne, ängstlich wirkt sie nicht, Verkehr gibt’s eigentlich auch keinen. Sie streift durch Sardinien, auf der Suche nach Furia (Ann Göbel), ihrer Schwester. Doch das ist eigentlich nicht die Handlung des Films, denn sie findet sie gleich beim erstbesten Kiosk.

Furia lebt mit anderen Frauen und ein paar Kindern auf einem Anwesen im Grünen, umgarnt von doof dreinschauenden italienischen Boys, die an ihren Drinks nippen, ein paar englische Worte stammeln und hier den Urlaubsflirt wittern. Klammer auf: Wie die Einheimischen in den deutsch-österreichischen Film einbezogen werden, ist einfach unglaublich komisch; sie schauen die ganze Zeit die Figuren oder aber die Kamera so ungläubig an, als wären sie als Passanten in eine fremdschamlastige Kunstperformance hineingeraten, mit der sie auf keinen Fall etwas zu tun haben wollen – Klammer zu.

Das Anwesen, zu dem Furia Flippa führt, ist eine Art Mutter-Kind-Kurklinik (auf der Suche nach der Mutter ist Flippa irgendwie auch). Sie wirkt aber mehr wie eine Kommune. „Schön hier, bissl abgefuckt“, stellt einer fest, der eigentlich gar nicht dort sein sollte. Die Zeit vergeht in der Sommerhitze Sardiniens zäh, wie sich das für ein Hangout-Movie gehört. Eine Story im herkömmlichen Sinne gibt es nicht, vielmehr folgen wir kleinen, improvisiert wirkenden Interaktionen. Man lernt sich kennen, lieben und hassen – in einer Melange aus aufgesagtem Theatersprech und Alltagskomik (der Volksbühnen-Background des Films scheint auf letterboxd einigen schwer zuzusetzen).

Im Vorfeld hatte ich, ehrlich gesagt, Bammel vor dem Film, da er mir einer dieser penetrant augenzwinkernden Diskursfilme zu sein schien, die Absolvent:innen der dffb hin und wieder abliefern und um deren PoMo-Agitp(r)op ich einen weiten Bogen mache. Und tatsächlich hat der Film Anleihen davon, wenn etwa auf einer Autofahrt die unbefleckte Empfängnis Mariens neu interpretiert oder Jane-Austin-Frauenfiguren gegen den Strich gelesen werden. Aber das ist alles so seltsam vorgetragen (auch mit einer Nachtzahnspange!), so „aus der Hüfte geschossen“, dass ich den Eindruck habe, es gibt im deutschen Kino aktuell kaum souverän spleenigere Outsider-Art als die von Mechow.

Trotz dem offensichtlichen Desinteresse an Filmtradition und -konvention, das Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin an den Tag legt, muss ich immer wieder an zwei Filme denken, die für mich eine ähnliche Frische ausströmen: Dominik Grafs Der Felsen (2000), die Beschreibung einer Insel, die genauso wie Mechows Film auf MiniDV gedreht wurde. Ein Format, das in seiner alle Bildelemente gleichmachenden Matschigkeit eine komische Poesie ausstrahlt: Urlaubsbilder, wie durch Überwachungskameras gefilmt. Der andere Film, an den ich denken muss, ist Der Zynische Körper (1992) von Heinz Emigholz, mit dem dieser hier für mich die Idee teilt, dass es manchmal weniger wichtig ist, was Figuren erzählen, als dass sie es eindringlich, normbefreit, penetrant tun. Bei aller emotionalen Tiefe, die das mitunter auch hat, stapeln sie doch Wortmaterial aufeinander, dessen Sinn jeden Moment zusammenzukrachen droht.

Tilman Schumacher

Freies Kino auf Chinesisch: So flüchtig wie eine Wolke?

Das prägendste Erlebnis meines Filmjahres hatte ich während der Berlinale: Seit Jahren stand Tsai Ming-Liangs The Wayward Cloud (2005) schon auf meiner Watchlist – als er nun in einer restaurierten Fassung gezeigt wurde, nutzte ich endlich die Chance. Gut, das ziemlich deftige Finale würde man heute vermutlich nicht mehr so drehen, aber was mich begeisterte, waren ohnehin nicht so sehr die kuriosen pornografischen Szenen mit Wassermelonen und Plastikflaschen, sondern die aus dem Nichts auftauchenden Musical-Einlagen. Während der Vorführung fokussierte sich meine Begeisterung vor allem auf die grandios choreografierte Date-with-Chen-Szene – eine herrlich alberne Verwechslungskomödie mit Crossdressern und Kaohsiungs wunderschönen Drachen-und-Tiger-Pagoden als Kulisse.

Im Nachgang wuchs mir jedoch ein anderer Song noch viel mehr ans Herz: In Love Begins räkeln sich vier blumig gekleidete Frauen auf recht laszive Weise um eine Statue des Landesvaters Chiang Kai-Shek, die vor dem Nationalen Palastmuseum steht – dem wichtigsten staatlichen Museum Taiwans, das pikanterweise ursprünglich auf dem chinesischen Festland gegründet wurde. Mich rührte diese Szene so sehr, weil sie im nur 270 Kilometer entfernten China völlig undenkbar wäre. Man stelle sich einen chinesischen Filmemacher vor, der eine pornografische Komödie drehen will, in der sich vier Frauen in erotischen Posen um eine Mao-Statue vor dem Palastmuseum in Peking winden ...

Rund 1,3 Milliarden Menschen haben eine Variante des Chinesischen als Muttersprache. Doch nur etwa drei Prozent dieser Menschen wären zumindest theoretisch in der Lage, einen Film ohne Zensurvorgaben zu drehen. Das aktuelle chinesische Kino ist – von wenigen Ausnahmen abgesehen – patriotisch, linientreu oder unpolitisch. Und ist das mal nicht der Fall, treten vor der Weltpremiere mitunter „technische Probleme“ auf, die eine Aufführung verhindern. Das ist keine Kritik an Filmschaffenden aus China. Sie müssen sich schließlich an die immer restriktiver werdende Zensur anpassen.

Freies chinesischsprachiges Filmschaffen findet daher hauptsächlich in Taiwan statt. Vermutlich deshalb ist es ein Land, in dem sich auch Regisseure aus dem Ausland sammeln: Tsai Ming-Liang stammt ursprünglich aus Malaysia, Midi Z aus Myanmar, Edward Yang und Hou Hsiao-Hsien aus China.

Natürlich gibt es Wichtigeres als Filme: Freie Wahlen etwa sowie Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit. Aber eben auch Kunstfreiheit. Die 23 Millionen Taiwanesen haben sich all das erstritten und aus einer einstigen Militärdiktatur eine Demokratie erschaffen. Doch es ist unklar, welche Lehren China aus der russischen Besetzung der Ukraine gezogen hat. Es ist unklar, wie stark die neue, isolationistische US-Regierung Taiwan unterstützen wird. Und deshalb ist auch unklar, wie lange wir uns noch an freiem taiwanesischem Kino erfreuen dürfen.

Martin Gobbin

Kino ist, was wir draus machen

26. Januar. Eine Gruppe von Performer*innen geht in Bilder hinein. Bilder aus Ost-Berlin und einem Klassenzimmer in Tschernobyl werden auf die Bühne projiziert. Das Performancekollektiv She She Pop steht in Mauern (2024) gemeinsam mit Bildschirmen auf der Bühne, auf denen die Performerinnen Natasha Borenko aus Russland und Jahye Khoo aus Südkorea zugeschaltet sind, sowie mit zwei Frauen, die in der DDR großgeworden sind. Es ist eine Art Fortsetzung ihres Stücks Schubladen (2012). Während vorne Tische stehen, Bücher liegen und sich jemand immer wieder an einen Schreibtisch setzt, wird es hinter der Leinwand wilder. Da dreht sich mal jemand minutenlang auf einem Stuhl oder jemand setzt sich in ein Foto hinein auf eine Mauer. Gefilmt wird das alles von einer Kamera an einem Kran, die sich über die Bühne bewegt und wiederum Bilder von der Bühne auf die Bühne schickt.

Critical Fabulation, Saidiya Hartmann und Mati Diop lassen grüßen, aber eben auch eine Art des Fabulierens, die sich ins Getümmel stürzt, die Tschernobyl und Ost-Berlin nicht mehr als historische Orte begreift, von denen man sich abgrenzen muss, sondern von denen aus das Denken erst losgeht. Identität ist in Bildern unendlich wandel- und veränderbar. Hier wird nichts festgelegt und Bilder nicht als eine stabile Gegebenheit, eine Selbstverständlichkeit begriffen, deren Anwesenheit keinerlei Erklärung benötigt.

Ich sitze im Publikum und werde zu einem Teil der Bildwerdung einer Bühne. Ich schaue geradeaus auf eine durchsichtige Leinwand und werde mir selbst fremd. Wie so häufig im Theater, oder auch im Kino, weiß ich fast ein Jahr später nicht mehr, ob ich das alles wirklich so gesehen, gehört, gespürt habe. Aber das spielt hier auch gar keine Rolle, es geht schließlich um die schönste Kino-Erinnerung des Jahres und die kommt immer von dem, was ich in den Bildern gesehen habe und von ihnen erinnere, ob es nun wirklich da war oder nicht. Sowas kann kein Hummer in die Zange nehmen.

Vielleicht musste ich erst ins Theater gehen, um das Kino-Pathos loszuwerden und mich von der Fixierung auf Kino als einzigartiger Bildmaschine zu lösen. Die Frage ist nicht, ob so etwas nun Kino ist oder nicht, weil Kino sowieso immer nur das ist, was wir draus machen. Und für das, was mich an Bildern interessiert, war nichts in diesem Jahr so offen und frei, so beweglich und interessiert an etwas Neuem, wie die durchlässigen Fabulations-Bilder von She She Pop, die während einer Bühnen-Trauerzeremonie für Jahye Khoo dann auch noch die einzige Empfehlung in diesem Jahr geben, an der man sich (auch im Kino) orientieren sollte: Vergiss nicht zu genießen.

Luca Schepers

Prekärer geht es kaum

Schwindende Erinnerungen an unverhofft viele Festivalreisen, alle begleitet vom überwiegend beglückenden Gefühl sensorischer Überforderung, ein Schwellenzustand, der müdigkeitsbedingte Gleichgültigkeit ganz unvermittelt in ekstatisches Wohlwollen umschlagen lässt und vice versa. Am besten schlafen konnte ich in den klimatisierten Mehrzweckhallen Locarnos (Bogancloch, 2024, Sleep #2, 2024), dem Kino in Lidl-Nähe in Karlovy Vary (Việt and Nam, 2024), in Nyon nur mit halbem Bein im Genfersee – und in Duisburg blieb mir das Einschlafen in halböffentlichen Räumen gänzlich verwehrt. Sowieso kein Fehler, zwischendurch einen wachen Blick auf die Leinwand zu wagen: Von den letzten Einstellungen aus All We Imagine as Light (2024) und By the Stream (2024) erinnere ich weniger die Schlussbilder selbst als ihre Nachwirkung; wie souverän sie im Raum stehen bleiben, wie sie den Raum, in dem sie die Erzählung ausplätschern lassen, sanft öffnen, während sie mich aus dem Kino tragen – wobei das Kino, aus dem ich mich tragen lasse, in einem Fall ein prunkvolles Theater, im anderen ein ehemaliges Casino ist.

Abseits von Festivals und vielleicht deshalb umso präsenter ist mir Tobias Herings erwartbar tolle Jay-Leyda-Reihe im Berliner Arsenal. Neben filmischen Entdeckungen samt profunder (archiv-)historischer Einbettung freute ich mich über die erfrischende Unentschlossenheit der Vortragenden, die lautliche Gemengelage im Nachnamen „Leyda“ mal über /eɪ/, mal über /aɪ/- aufzulösen. Am Vorabend der US-Wahl hält Tom Gunning, der den /aɪ/-Diphthong bevorzugt, eine Zoom-Einführung zu einigen frühen Filmen von Griffith. Als das Filmprogramm losgehen soll, wird Gunning (bzw. der mit Gunning transatlantisch verbundene Laptop) in die erste Reihe gesetzt, damit er durch die Webcam mitschauen kann. Eine kuriose und zugleich rührende Geste, prekärer geht’s ja eigentlich kaum. Ein Cinephiler ist jemand, der sich vom Kino zu viel erwartet, hat Serge Daney behauptet. Und Gunnings Erwartungen sind eben so drüber, dass sie den cinephilen Wunsch nach perfekten Projektionsbedingungen demütig überflügeln.

Aber perfekt waren sie durchaus, die Projektionsbedingungen im „neuen alten“ Arsenal, und sie werden es bestimmt auch am neuen Standort sein, auch wenn das verwegene Ambiente, das der Potsdamer Platz mit jeder leblosen Pore atmet, im nachbarschaftlichen Weddinger Kiez kaum zu ersetzen sein wird. Zumal sich mit anhaltender Verzweiflung die Frage stellt, was von dieser neuen Nachbarschaft – ein guter Deal: man verliert Dunkin’ Donuts und Burgermeister, man gewinnt Sinema Transtopia und SAVVY Contemporary – nach den maximalinvasiven Senatskürzungen überhaupt übrigbleiben wird. Die Berlinale hingegen verspricht, den Potsdamer Platz zu „revitalisieren“. Was immer das heißen mag: Wenn man auch nur einen Moment daran glaubt, dass so etwas tatsächlich gelingen könnte – gäbe das nicht Anlass zur Hoffnung in jeglicher Hinsicht?

Leonard Krähmer

Unwiderstehliche Freude an Farben

Nach der ersten Sichtung dachte ich, dass, wenn ich Wicked (2024) nochmal sehen werde, mich das noch mehr stören würde, was mich schon beim ersten Mal störte. Dass er im Laufe der Spielzeit zunehmend seine Figuren nur noch für die Fortsetzung, für seine Version von Der Zauberer von Oz (1939) in Position bringt, statt mit ihnen noch etwas Eigenes zu erzählen. Elphaba (Cynthia Erivo) darf zuletzt ihr Let it go singen, und ein, zwei ihrer Auftritte scheinen wie einem Werbespot für ein Andrew-Lloyd-Webber-Musical entsprungen, aber an die großen Emotionen davor, besonders beim Tanz von Elphaba und Galinda (Ariana Grande), kommt das alles nicht mehr ran, egal wie sehr es forciert wird.

Als ich ihn aber tatsächlich nochmal mit meiner Tochter schaute, sprang mir vielmehr der Teil bis zum Auftritt des Zauberers von Oz ins Auge. Bis dahin ist der Film noch mehr mit Blick auf die Emotionalität seiner Figuren hin entworfen, bis dahin dürfen die beiden Hauptfiguren noch mehr brillieren, bis dahin ist er voller eindrücklicher Bilder und optischer Einfälle. Vor allem war es aber noch mehr eine Offenbarung, wie sehr ein Film mit einer nachdrücklichen Farbdramaturgie und einem deutlichen Colorgradingkonzept doch natürlichen Farben vertraut. Statt einer eingedampften Farbpalette, statt der Allgegenwart von Rosa-Grün, leuchtet der Film in allen Farben des Regenbogens aus kunterbunten Kulissen und Kostümen, die sich nur dramaturgisch passend in die Erkennungsfarben seiner Hauptfiguren zusammenziehen – und auch dann mit einer unwiderstehlichen Freude an Farbigkeit. Es keimte in mir die Hoffnung, dass vielleicht die Omnipräsenz des biederen Colorgradings der letzten Jahrzehnte der kommende Schnee von gestern ist, so augenscheinlich viel schöner das hier ist.

Robert Wagner

Stick around, brats

Es ist anders jetzt, completely different vielleicht, und gleichzeitig the same. Es hat nichts gebracht, in Boston wussten sie es schon, der Herbst wird kommen und Donald Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Trotzdem gab es ihn ja, diesen Sommer, in dem für einen Augenblick alles möglich schien mit der Zigarettenschachtel, dem Taschenfeuerzeug von BIC und dem strappy white top with no bra. Jamie Gangel setzt ihre Lesebrille auf, um im CNN-Studio das Collins Dictionary Word of the Year inklusive Einfluss auf den US-amerikanischen Wahlkampf zu erklären. Ein „cool thing“ sei das, versichert sie den Kolleg*innen. Eine Farbe habe es („chartreuse“) wie auch eine Definition. Die Reporterin schaut auf die Notizen und liest vor: „You’re just that girl who is a little messy and likes to party and maybe says some dumb things sometimes.“ Aufmerksam hören Kaitlan Collins, Jake Tapper und David Chalian dem Vortrag zu, bevor sie miteinander zu diskutieren beginnen. „So the idea is we’re all kind of brat and vice president Harris is brat?”, wird da verwirrt nachgefragt. Naja, ganz so läuft‘s nicht. Die confident, independent, and hedonistic attitude, wie es im Lexikon steht, die aesthetic („another Gen Z word“) und das passende Vokabular zur Beschreibung will sich schon erarbeitet werden. Das Video startet von vorne, die Erinnerungen an den Fiebertraum laufen ab, der dieser Sommer war. Es wird nie wieder so sein. Es ist anders jetzt. Und doch ist es so geblieben, wie es war.

Anne Küper

Dialoge werden mitgesprochen, Dinge werden verstanden

Mein Brat Summer ist nicht ohne Challengers zu denken. Zunächst angestiftet, überredet, verführt, oder wie auch immer von J., die den Film am ersten Startwochenende zwei-, und in den darauffolgenden Wochen und Monaten noch weitere fünfmal sehen wird, lande ich quasi direkt vom Hauptbahnhof im Babylon Kreuzberg und werde mit Gin-Tonic-Dosen ausgestattet, und so richtig verstehe ich derart überrumpelt noch nicht, was da auf der Leinwand vor sich geht.

Nach dem zweiten Mal frage ich mich dann aber schon, wie es sein kann, dass dieser Film jenseits von X und Letterboxd so wenig gewürdigt wird, und wie viel Unsinn über ihn zu lesen ist. Kenne ja kaum einen, der seine Grundidee so konsequent durchzieht, der so sehr Film ist, dass jede Szene mindestens zwei Deutungsangebote macht, jeder Blick/Schnitt/Sound/Satz das, was an der Plot-Oberfläche passiert, erweitert, kommentiert, unterwandert. Konkurrenz ist Begehren und andersrum, alles ist Antizipation, Tennis als intensivste Beziehung ohne Berührungen, alles ist kreisförmig um den einen Kuss organisiert, und rast zugleich auf den Moment zu, in dem Tennis aufhört körperlos zu sein, dramaturgisch, musikalisch, libidinös. Und nebenbei werden ganze Filmtraditionen zur Kenntlichkeit verzerrt, wird sonst Unsichtbares auf den Punkt gebracht. Man könnte noch mehr sagen, und zugleich ist alles zu viel, denn wenn man diese Sachen besser verbalisieren könnte, müsste es diesen Film ja nicht geben.

Wir nehmen die Sache jedenfalls sehr ernst. Das erste Mal Freiluftkino Hasenheide ist einerseits super, andererseits werden wir gestört vom Couple vor uns, das sich durch unser ja gut vielleicht etwas affektiveres Gucken anscheinend gestört fühlt, sich in der Pause aber zum Glück an den Rand setzt, und irgendwie war da auch dicke Luft zwischen den beiden. Fürs Freiluftkino in der Neuen Zukunft im nächsten Monat nehmen wir noch andere Leute mit, müssen ihnen aber direkt nach dem Film erklären, dass die Anlage dort viel zu schlecht ist für den Soundtrack, aber dass ja in ein paar Tagen zum Glück nochmal ein Screening in der Hasenheide stattfindet. Völliges Unverständnis unsererseits für an uns herangetragenes Unverständnis.

Das Tennis bringt das Spektakel zurück ins Kino: Dialoge werden mitgesprochen, Dinge werden verstanden, Freundschaften werden intensiver, und alles hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Also Leute, to another year of winning the points that matter! (So steht es geschrieben auf der Geburtstagsgeschenkebox von zwei Friends aus Wien, in dem sich ein T-Shirt für mich befindet.)

Till Kadritzke

Prophetische Vorschau

Schon als ich Boardwalk Empire vor zehn Jahren sah, war ich begeistert. Da war mir allerdings noch nicht klar, was für eine treffende Parabel auf Trumps Amerika die Serie darstellt. Dazu kam sie zu früh. Doch jetzt, wo der MAGA-Blender zum zweiten Mal US-Präsident wird, wirkt Boardwalk Empire fast wie eine prophetische Vorschau auf dessen Aufstieg. Die HBO-Serie (5 Staffeln, 2010–2014) aus der Feder von Sopranos-Autor Terence Winter erzählt von einem schillernden Lokalpolitiker aus Atlantic City, der Beamte schmiert, Wählerstimmen kauft und schmutzige Deals einfädelt, von denen vor allem er und seine Familie profitieren. Sie zeigt auch eine tief im Land verwurzelte Verachtung vor demokratischen Prozessen.

Die Serie spielt in Atlantic City (wo ja auch Trump mal ein Casino betrieb) zu Zeiten der Prohibition. Die Stadt hat sich in wenigen Jahren vom unbedeutenden Küstenkaff zur heißesten Amüsiermeile der USA gemausert – mit freizügigen Nachtclubs, Spielcasinos und Beauty Contests. Als Handel und Konsum von Alkohol plötzlich unter Strafe stehen, gehen die Lichter nicht aus. Enoch Thompson, ein cleverer Strippenzieher, dealt mit Schnapsbrennern, Mafiosi und irischen Freiheitskämpfern, um die Stadt flüssig zu halten. Mit den illegalen Geschäften scheffelt er Millionen und spielt konkurrierende Mafia-Clans gegeneinander aus. Steve Buscemi spielt diesen Paten von Atlantic City, den es wirklich gab, mit einer Mischung aus stählerner Ruhe, Street Smarts und Daddy mit Herz. Seine Anzüge sind maßgeschneidert, die Nelke im Knopfloch immer frisch. Die Serie ist opulent inszeniert. Allein die erste Folge, bei der Martin Scorsese Regie führte, kostete 18 Millionen Dollar. Alle Figuren sind komplex gezeichnet, die Erzählstränge überraschend, allerdings auch ziemlich brutal und blutig. Neben Mafia-Kriegen geht es um traumatisierte Kriegsveteranen, Frauenrechte, Rassentrennung und den Ku-Klux-Klan. So gesehen könnte man die Serie auch als interessanten Rückblick auf die wilderen, gesetzloseren Zeiten Amerikas abhaken. Wenn da nicht dieser halbseidene Immobilien-Dealer im Weißen Haus wäre.

Ute Thon

Zwischenstopp im Paradies

Die irritierendste und vielleicht auch schönste Szene in Victor Nunez’ Ruby in Paradise (1993) ist ein eindringlicher Blickwechsel, der den Erzählfluss für einen kurzen Moment bremst. Die junge Ruby (Ashley Judd) ist in dieser freien 90er-Indie-Adaption von Jane Austens Roman Northanger Abbey nach Panama City Beach geflohen; einem Urlaubsort in der Florida Panhandle, der aufgrund seines rustikalen Klientels den Spitznamen „Redneck Riviera“ trägt. Die Protagonistin will hier ihren Platz in der Welt finden, oder zumindest an diesem fast geisterhaften Ort, der natürlich kein Paradies ist, aber zumindest besser sein könnte als das, was sie zurückgelassen hat.

Ruby beginnt in einem Souvenirladen voller erlesener Kitschköstlichkeiten. An die wenigen Touristen, die hier in der Nebensaison auftauchen, verkauft sie Träume von Harmonie und Exotik. Ruby scheint auf dem richtigen Weg zu sein, freundet sich mit ihrer Chefin an und findet nach einer Bauchladung mit deren angeberischem Sohn einen Typen, der seine nölige Kontrollsucht zumindest vorläufig hinter einfühlsamer Fassade zu verbergen weiß.

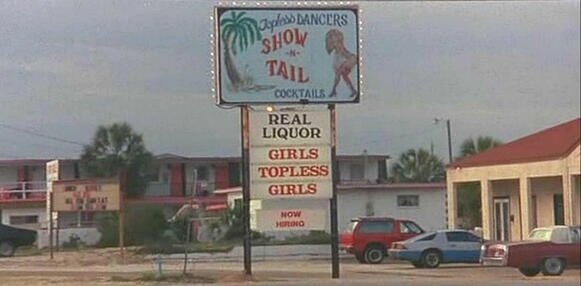

Zu besagtem Blickwechsel kommt es in der nahegelegenen Großstadt Tampa bei einer Tourismus-Messe. Während einer Kaffeepause fällt Ruby eine Gleichaltrige auf, die wie ein typisches Yuppie-Girl mit passender Gefolgschaft aussieht. Ihr konspirativer Blick verrät jedoch, dass dieser vermeintlich erfolgreiche Lifestyle auch ihr einmal fremd war und vielleicht noch immer ist. Wie fragil Rubys Sicherheit und Glück sind, muss sie wenig später schmerzhaft feststellen. An der Schwelle zu einem noch prekäreren Leben kommt es schließlich zu einem weiteren denkwürdigen Blickwechsel; diesmal mit einer Stripperin in einer abgefuckten Bar.

Kurz nachdem ich den Film gesehen habe, hat es mich selbst in die Florida Panhandle verschlagen. Im Vergleich zum restlichen Sunshine State handelt es sich tatsächlich um einen deutlich tristeren und ärmeren Streifen Land, an den sich kaum internationale Touristen verirren und man in regelmäßigen Abständen durch Anzeigetafeln („Abortion makes Jesus sad“) an den erzkonservativen Spirit der Region erinnert wird. Die melancholische Off-Season-Stimmung von Ruby in Paradise hat mich neugierig genug gemacht, um hier einen Zwischenstopp einzulegen.

Abgesehen von einem endlosen Strand und einer originellen Minigolfanlage mit altmodischen Pappmache-Figuren hat Panama City Beach trotz seines verheißungsvollen Namens aber nur wenig zu bieten. Der Ort besteht aus einer breiten Straße, über die Vergnügungssüchtige mit Golfcarts brettern und ungläubig Ausländer anhupen, die auf die Schnapsidee kommen, hier zu Fuß zu gehen. Durch den romantischen Kino-Filter sah das alles ein bisschen erhabener aus. Und doch offenbart sich auch in der Realität noch die bewundernswerte Eigenheit der USA, etwas Schäbiges mit ein bisschen Glitzer aufzuwerten. Man braucht nur ein wenig Fantasie, um in diesem menschenfeindlichen Industriegebiet ein Paradies zu entdecken.

Michael Kienzl

Männer wie harte Brocken, massiv und felsenartig

Immer noch Serien über Drogenkartelle abends mit meinem Freund. Man kommt viel damit rum, Neapel, Atlantic City. Und die Männer darin beschäftigen mich. Was treibt sie so, dass sie dieser Sache ihre Leben geben? Es steckt mehr drin, als ich fassen kann.

Anfangs sind sie wie der Junge in Freddie Mercurys Bohemian Rhapsody. Easy come, easy go, as if nothing really matters. Dann töten sie jemanden. Wenn sie das überleben, bindet es sie emotional enger an die Gang als an ihre Familien. Sie fühlen sich mit ihr in Bewegung und Entwicklung. Die Gang hat eine expandierende Eigendynamik, einen immanenten Sinn und verknüpft sie mit dem Weltgeschehen – Krieg, Wirtschaft, Justiz, Kirche, Medien, Showgeschäft. Sie hat auch etwas Metaphysisches. Als wären, neben begrenzten Menschen, auch unbegrenzte unsichtbare Kräfte mit am Werk. Damit das immer weiter fließen kann, räumen ihm die Männer alles aus dem Weg.

In Gomorrah (2014–2021) werden sie zu besonders harten Brocken, an denen ihre Mitmenschen sich abarbeiten müssen. Sie wurden so massiv und felsenartig durch das unwirtliche Klima und den immensen Druck, den sie in ihrem System vorfanden. Bald erzeugen sie das selber. Pietro Savastano ist der grimmigste, kälteste und fieseste Drecksack-Vater, den ich je in einem Film gesehen habe. Und auch sein anfangs netter, pummeliger, unerfahrener Teenie-Sohn Genny verdichtet sich im Serienverlauf zu einer mega-angespannten, schroffen Gewalt. Man steht da sprachlos vor.

Das ist überaus glänzend gespielt und gefilmt. Die Optik ist brillant und weit, lichtreich und kühl, flüssig und wach. Die Drehorte atmosphärisch, hyperreal; man spürt den Wind, die Luft, den Atem. Wie aufregend sieht zum Beispiel der Nebenschauplatz Köln Hbf. aus! Wie spiegelverkehrt, und ungewohnt dimensioniert, als würde man durch die Augen eines völlig Fremden blicken, mit anderen Gefühlen, anderen Sinnen, einem anderen Gehirn.

Boardwalk Empire (2010–2014), mein anderer großer Liebling dieses Jahr, ist optisch einfacher und konventioneller. Aber er ist ein überquellender Schatz, ein 1a-Fundus authentisch origineller, aus allen Klischees heraustanzender Storys und Typen. Wie viele interessante, alte Leute oder sehr gute Stadtarchive müssen dem Drehbuch das erzählt haben. Die Eigenarten der vielen Einwanderergruppen im Atlantic City der Zwanzigerjahre. Wie wirklich, lebhaft und verrückt es war. Wer alles wen verriet und wie das rauskam. Und was für Verhütungsmittel die Frauen benutzten.

Der Lebemann Nucky (Steve Buscemi) schwimmt in seinem Nightclub trotz bzw. eigentlich wegen der Prohibition wie ein Fisch im Wasser. Er ist ein schlanker, souveräner, gut gelaunter Typ, wie John Waters oder Fred Astaire etwa, cool, sozial, zu allen freundlich. Kindergeburtstage belebt er mit charmanten Zaubertricks und Jonglierkünsten (die niedlichen Kinderstimmen der Synchro hätten ein Kapitel für sich verdient). Wenn seine vulgäre Freundin bei seinen feinen Geschäftspartnern unverblümt auf den Putz haut, amüsiert ihn das. Leben und leben lassen: So stelle ich mir Henry Miller und seine Freundinnen damals vor. Man könnte sich verlieben. Und dann hätte man den Salat. Denn wenn es um Nuckys Machtstellung geht, hört der Spaß entschieden auf. Den Gedanken „Kill them before they grow“, dem man in so vielen Dealerserien begegnet, finde ich bei ihm am schockierendsten: Nette, junge, begeisterte Aufsteiger werden von alten, arrivierten Silbersäcken anlasslos und ohne Zögern umgebracht. Damit keiner sie so absägt, wie sie das selber einst gemacht haben, mit Leuten, die jetzt auf den in diesen Serien überall präsenten Friedhöfen liegen.

Einmal sind wir mit Nucky auf einer von Geschäftsleuten besuchten Vernissage. Eine poetische Dame der Gesellschaft trägt ein Gedicht vor. Betont „kunstsinniger“ Applaus. Eine Frau im Publikum schaut ihren Mann an. Er spürt, er sollte jetzt was Kennerisches sagen, aber ihm fällt nichts ein. Schließlich wiederholt er einfach mit nachdenklicher Miene das letzte Wort des Gedichtes, das zufällig in seinem Kopf hängen geblieben ist: „Tauben!“ Ja, wer erkennt sich darin nicht. Spätestens wenn critic.de einen am Ende des Jahres immer so erwartungsvoll anguckt.

Silvia Szymanski

Wenn Euch unsere Arbeit gefällt, könnt Ihr uns hier mit einem Steady-Abo unterstützen oder auch hier mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spende. Wir freuen uns über jede Hilfe!

Kommentare zu „Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2024“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.