Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2022

Megalomaner Bewegungsdrang: Dieses Jahr schmuggelten critic.de-Autor*innen Punschkrapfen in den Saal, sahen die besten Filme in Ausstellungen, kündigten Ruben-Östlund-Fans die Freundschaft und genossen die Freiheit, auch mal wieder woanders hinzugehen als ins Kino.

Schwindel der Erinnerung

Der Zoom auf einen Körper mit einem Camcorder, zumal auf ein Kinobild vergrößert, ist eigentlich immer ein Ereignis: Je näher das Bild dem Körper kommt, desto gnadenloser zerfließt seine Information. Je intimer, desto verlustreicher. Den Camcorder hat Charlotte Wells ihrer elfjährigen Hauptdarstellerin in die Hand gedrückt und damit wahrscheinlich den schönsten Kinomoment des Jahres geschaffen. Sophie steht in einem Hotelzimmer an der türkischen Mittelmeerküste und zoomt auf den Rücken ihres Vaters. Aus dem Off moderiert sie ihn an wie einen Superstar, nennt ihn beim Vor-, Zweit- und Nachnamen, behauptet, er sei 103 Jahre alt. Der Vater selbst bleibt zunächst stumm, der Linse abgewandt und fremd. Für ein paar Sekunden weitet sich Sophies nackter Blick. Auf Kinoformat. Einen Augenblick lang wird das Bild nur dieser Blick: ein vergrößernder, fressender und abirrender, verrechnender, verlierender Blick. An eine größere dramatische Fallhöhe kann ich mich in diesem Jahr nicht erinnern. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass und wie Aftersun am Ende zu diesem Blick zurückfindet: zu diesem inneren Schwindel der Erinnerung.

Lukas Stern

Like, way in

Für Ambulance war ich im Blockbuster-Kino um die Ecke: sympathisch psychedelischer 1990er-Teppich, bunte, pseudoantike Wandverkleidungen aus Plaste, Popcornduft, eine von der dritten Reihe aus gänzlich das Sichtfeld einnehmende Leinwand, so gut wie keine Gäste zur einzigen OV-Vorstellung der nächsten Wochen. Michael Bays neuer, wohl international kurios gefloppter Film hat mich hier die ganze Laufzeit über – mehr als zwei Stunden lassen mich bei einem zeitgenössischen Genrefilm eigentlich vorab schon unruhig werden – eingesaugt. Die alte Weisheit, dass Filmaction besonders dann ihre Wirkung entfaltet, wenn sie sich mit Phasen der Ruhe und Kontemplation abwechselt, wird hier von der ersten bis letzten Minute auf breitbeinige Weise widerlegt.

Ambulance ist ein Film des megalomanen Bewegungsdrangs. Nicht einmal die (spärlich gestreuten) Dialogszenen, in denen die Worte mal nicht vom Zerbersten des Metalls oder dem Betrachten von Überwachungsmonitoren begleitet werden, lassen einen verschnaufen; ständig wird der Blickwinkel oder die Kadrage geändert, man merkt den Bildern an, dass sie schon zur nächsten Eskalation drängen. Eigentlich eigenartig, wie reibungslos die Immersion funktioniert, weist doch die Ruhe- und Rastlosigkeit des Films konstant auf die eigene Inszenierung hin. Ambulance folgt nicht dem hollywoodklassischen Diktum der „unsichtbaren Form“ – sich absurd auftürmende Parallelmontagen, unaufhörliches Schnittstakkato, kaum mal eine normalsichtige Kameraperspektive, Drohnenflüge übers glitzernde L.A., Rollercoaster-Sinkflüge in die Häuserschluchten inbegriffen: eine Leistungsschau, eine formalistische Tour de Force, die auslotet, wie man nicht nur Filmfiguren und Karosserien, sondern auch das Publikum maximal bewegt.

Manchmal blitzt auch ein bisschen Wahnsinn auf, wie ich ihn bei Hongkong-Actionfilmen liebe. In einer Szene kämpft die Filmheldin und Rettungssanitäterin Cam (auratisch: Eliza González) in der titelgebenden Ambulance mit dem Leben des schwer durch Schüsse verletzten Officer Zach, während das kriminelle Mastermind Danny Sharp (unverhofft erträglich: Jake Gyllenhaal) eine Vollautomatische auf sie richtet. Wie schon in Speed (1994) darf das gekidnappte und von einer Kolonne Polizeiautos verfolgte Vehikel unter keinen Umständen zum Stehen kommen. Und die Polizistengeisel muss überleben. Das wollen sowohl die Verfolger als auch Danny, schließlich ist sie für ihn das Pfand, aus der Sache – ein nach hinten losgegangener Heist, der der berühmten Bankraubsequenz aus Heat (1995) seinen Tribut zollt – heil rauszukommen. Als Copkiller wäre er vogelfrei.

So muss Cam notoperieren, was ihre Fähigkeiten übersteigt und sie hektisch videotelefonieren lässt. Schließlich werkelt sie an der aufgeklappten Bauchdecke des Officers gemeinsam mit Dannys ungleich menschlicherem Bruder Will (okay: Yahya Abdul-Mateen II) herum, die Instruktionen bekommt sie von einem Chefarzt, der mit seinem Smartphone auf einem tropischen Golfplatz steht. Und als ob die groteske Verschränkung von Palmenidyll und Krankenwagen- wie Körperinnerem noch nicht reicht, wacht der Officer inmitten der Prozedur auf. Will muss ihm kräftig eine reinhauen, damit er Ruhe gibt. Später fragt der gerettete Patient ebenso stammelnd wie ungläubig die Sanitäterin, während er noch immer blutdurchtränkt auf der Barre liegt: „Was your … was your hand in my stomach?“ – „Like, way in.“ – „Okay“. Schnitt, nächste Actionszene.

Tilman Schumacher

Klebriges Kino

In einer rosa Schachtel befand sich ein kleiner Würfel, der wiederum von einer rosa Glasur überzogen war. Ein Punschkrapfen begleitete mich ins Kino. Heimlich hatte er das Lichtspielhaus mithilfe meiner Jackentasche betreten, um Friederike Pezolds Canale Grande zu sehen, der, so heißt es auf einem Programmzettel des 13. Internationalen Forums des Jungen Films, „trotz einer Endlosserie von Katastrophen“ 1983 fertiggestellt wurde. Nach der damaligen Berlinale-Premiere verschwand der Film von den Leinwänden und wartete wie der Punschkrampfen im Karton, durch eine Schicht süßer Besprechungen konserviert, die Canale Grande zum Mythos erklärten. Vom Fernweh und Nahsehen handelt er, von einer Politik des Zeigens, die in ihn selbst eingeschrieben ist, wenn er versucht, die Richtungen der Sendeverhältnisse umzudrehen und ein anderes Programm aufzufahren, während Pezold seinen Entzug gleich mitinszeniert; ein exklusives Verhältnis, das mir vorgeführt wird, an das mich klebrige Finger erinnern.

Anne Küper

Alpinismus als spirituelle Praxis

Mein Kinomoment kam früh im Jahr: Im Februar erschien die Bergsteigerdokumentation The Alpinist von Peter Mortimer und Nick Rosen, lief schließlich im kleinsten Saal des Babylon-Kinos in Berlin-Mitte. Dass der Film in ungleich luftigeren Höhen unterwegs ist als etwa The Dawn Wall (2017) oder Free Solo (2018), liegt allein an seinem Protagonisten Marc-André Leclerc. Der junge Bergfanatiker aus dem westkanadischen Squamish, der 2018 bei einer Tour tödlich verunglückte, kletterte nicht nur auf die höheren Gipfel, sondern war auch die menschgewordene Antithese zu einem inszenierungsfähigen Helden. Für ihn zählte nur der Aufstieg – eine oft bemühte Erzählung, die hier wahrlich stimmt.

So sehr, dass er dem Team des Dokumentarfilms zwar einige Momente der Zugewandtheit gönnte, auf seinem Hausberg, in Patagonien, am Fels und am Eis, aber wenn ihn ein Projekt rief, ließ er das Team schon mal einfach zurück. Leclerc schien letzten Endes noch mehr die Transzendenz zu suchen als den Berg. Für ihn war Free Solo und Alpinismus eine Form des Gebets. Dass The Alpinist dazu prominente Talking Heads wie Alex Honnold oder Reinhold Messner auffährt, konturiert nur noch deutlicher, dass er sich damit leichtfüßig einer Gesellschaft des Verwertungszwangs und der Aufmerksamkeitsökonomie widersetzte. Ich kam als Kletterenthusiast und ging tief berührt.

Christopher Suss

Die Klagerufe des Tom Hanks

Tom Hanks’ Performance in Robert Zemeckis Pinocchio ist am ehesten als Tour de Force zu beschreiben. Mit allem, was ihm an sogenanntem Overacting zur Verfügung steht, kämpft er gegen die Leere der Mono- und Dialoge an, gegen den Schiffbruch des ihn umgebenden Films. Er verkrallt sich förmlich in die Vorstellung, dass es etwas nützt, Geppetto in diesem Film zu sein. Er gibt sich vielleicht nicht dem Wahnsinn hin, wie es Nicolas Cage sicherlich getan hätte, sondern bleibt etwas auf Distanz, weil ihn alles zu irritieren scheint. Er spielt schlicht wie ein engagierter Opa, der seinen Enkeln den Spaß, den er nicht versteht, nicht verderben möchte.

Für mich ist es die Performance des Jahres. Nicht weil sie sonderlich schön wäre, sondern weil sie faszinierend und eindringlich ist. Nicht erst als Guillermo del Toros Pinocchio kaum ein halbes Jahr später veröffentlicht wurde, hörte ich ihn immer wieder mit seinem seltsamen, aufgelegten italienischen Akzent rufen: „Pinocchio! Pinocchio!“ Wenn ich Pinocchio vorlese, wenn Eltern auf der Straße ihre Kinder rufen, wenn ich Tom Hanks irgendwo sehe, wenn irgendein Missgeschick abermals die Erinnerung triggert: Immer wieder höre ich es in meinem Kopf. „Pinocchio! Pinocchio!“ Die Fetzen aus Filmen, die bei einem hängen bleiben, werden mit zunehmenden Alter, mit zunehmender Abklärung leider geringer. Tom Hanks hat alles getan, um nicht so schnell vergessen zu werden. Von diesem Filmjahr bleibt für mich jedenfalls dieser Klageruf, in dem alle Verzweiflung dieser Welt steckt. „Pinocchio! Pinocchio!“

Robert Wagner

Das Kino beginnt im Kleinen

Nach Jahren des Knappheit zeigte sich 2022 wieder die Routine und dadurch auch der bewusste Verzicht. Ich fühlte mich, als könnte ich endlich wieder wegsehen. Mir Nachlässigkeiten leisten. Filme, die ich sonst mitgenommen hätte, einfach nicht mehr einstecken. Das, was bleibt, ist dadurch auch wieder selektiver, persönlicher. Seit 2018 zähle ich die Jahre, um beim Babylon-Stummfilmfestival auf 1922 zu kommen. Das Jahr, das mir unter anderem ermöglichte, zum ersten Mal Erich von Stroheims Foolish Wives zu sehen. Eine Vorstellung, die ich ekstatisch verließ, nur um mit einen Blick auf das Handy festzustellen, dass währenddessen Queen Elizabeth II gestorben war, was es in seiner Symbolik nur noch besser machte. Könnten wir uns Filme aussuchen, während deren wir sterben würden: Kein Tod wäre schöner.

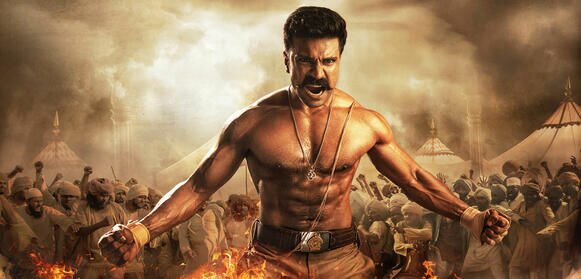

Eine weitere Vorführung, die vor allem wegen ihrer Atmosphäre in der Erinnerung blieb, war S. S. Rajamoulis RRR, wobei hier platzhaltend jeder indische Film stehen kann, den man im Deutschland mit entsprechendem Publikum sehen kann. In keiner Kinokultur werden Kino und Stars und der Zuschauer selbst sonst noch so exzessiv, frenetisch und ritualisiert gefeiert, kann man so in der Masse aufgehen. Als Gegensatz dazu We’re All Going to the Worlds Fair auf dem Final Girls Film Festival im City Kino Wedding. Kino als reiner Drift und Raumerfahrung. Alleine unter vielen und doch geborgen und aufgefangen in dieser Anonymität.

Das größte Versäumnis war wohl Temenos, ein Projekt, für das Freunde des experimentellen Films alle vier Jahre für eine Woche nach Griechenland pilgern, um in einen Amphitheater inmitten von Arkadien einen weiteren restaurierten Teil von Gregory Markopoulos’ persönlichem Epos Eniaios zu sehen. Es war mir finanziell schlichtweg nicht möglich. Dafür konnte ich die zweite Edition der exff – tage des experimentellen Films in Frankfurt besuchen, wo ich dieses Jahr bereits zum zweiten Mal die Super-8-Filme von Helga Fanderl sehen konnte und zum ersten Mal den Filmen von Hannes Schüpbach begegnete. In Berlin hingegen bilden sich ebenfalls neue Räume und Möglichkeiten für Film (Alan in der daadgalerie, attaque[e]r le visible in r –raum für drastische Maßnahmen). Ein Konzept, ein Projektor, eine Wand, 30 Stühle: Jedes Kino beginnt erstmal im Kleinen.

Der schönste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, war demnach auch Anthony McCalls Line Describing A Cone als Teil der at dawn-Ausstellung in der Julia Stoschek Collection. Ein Film, zu dem mich ein Freund einlud. Ohne Erklärung, aber mit einem Lächeln. Man betritt einen dunklen Raum mit einem 16-mm-Projektor, der als Loop angesetzt ist. Er sputtert los und beschreibt eine Lichtlinie, die sich langsam zu einem Kegel aufdreht. In Intervallen wird Nebel in den Raum geblasen, der dem Licht eine eigene Materialität gibt. Menschen gehen und kommen. Manche plaudern, wir schweigen und staunen. Film, mit dem man noch interagieren kann. Man legt sich darunter, läuft drum herum, versucht den Körper beizubringen, dass dies nur Licht ist und einen nicht schneiden kann, aber es wirkt bedrohlicher hier, wie es immer weiter an Raum gewinnt und einen an den Rand verdrängt. Am Ende, wenn der Raum von einem dreidimensionalen Lichtkegel besiegt wurde, stoppt der Projektor, alles zerbricht, und man tritt nach draußen. Etwas benommen, aber auch etwas lebendiger als zuvor.

Florian Weigl

Omas, die sich in Eidechsen verwandeln

Zwei meiner Lieblingsfilme dieses Jahres – das wunderbar zarte Familiendrama The Hill of Secrets und den kunstvollen Horrorfilm Luzifer – habe ich auf critic.de ausführlich besprochen. Am meisten geprägt hat mein Filmjahr allerdings ein Film des thailändischen Regisseurs Wisit Sasanatieng, von dessen grandioser Westernparodie Tears of the Black Tiger (2000) ich bereits im letzten Jahresrückblick geschwärmt hatte. Seitdem hat mich auch noch seine Romcom Citizen Dog (2004) umgehauen, die als Thailands Antwort auf Die fabelhafte Welt der Amélie (2001) gilt. Der Film hat alles, was man braucht: einen Zombie-Chauffeur, sich in Eidechsen verwandelnde Omas und einen rauchenden, saufenden, fluchenden Plüschteddy. Es geht um den Fabrikarbeiter Pod, der eigentlich seinen in einer Sardinenbüchse abhanden gekommenen Finger sucht, stattdessen aber Jin findet – ein engelsgleiches Hotel-Zimmermädchen mit Zwangsstörungen. Eine der schönsten Sequenzen beginnt mit einer Liebeserklärung und mündet logischerweise in einem Bild mit Hundewelpen, die schlumpfblaue Kleider tragen. Und dann ist da noch der Killer-Soundtrack, für den Bettler, Polizisten und Buspassagiere in spontanen Gesang ausbrechen und der mir wochenlang im Ohr lag. Ich weiß nicht, was Wisit Sasanatieng so raucht, aber ich will das Gleiche.

Martin Gobbin

Filme wie Enzyklopädien

Das Durchstöbern meines privaten Filmtagebuchs offenbart: wirklich viele herausragende Kinoerfahrungen gab es in diesem Jahr nicht für mich. Zumindest nicht, wenn mit „herausragende Kinoerfahrung“ gemeint ist, dass ich mir diese Filme kaum außerhalb des Kinosaals vorstellen kann. Das Ganze hat aber immerhin die schöne Nebenwirkung, sie alle hier nennen zu können: Auf jeden Fall gehörte dazu, sich einigen Dokumentarfilmkolossen Frederick Wisemans in konzentrierter Dunkelheit zu widmen und mit guten Freunden anschließend in dem Gesehenen wie in einer großen Enzyklopädie nochmal nachzuschlagen (Welfare, Central Park, In Jackson Heights, National Gallery; es hätten viel, viel mehr sein sollen). Ich frage mich ernsthaft, ob ich es geschafft hätte, mich der künstlich-tropischen Atmosphäre von Albert Serras Pacifiction (kein Filmtitel fasst diese Ästhetik besser zusammen) auch auf dem Fernseher hinzugeben. Die satten Farben, das Rauschen des Filmkorns und das Flimmern des Bildes möchte ich nach einer 70-mm-Sichtung in Paul Thomas Andersons Licorice Pizza auch nicht missen. Joseph Kosinskis Top Gun: Maverick würde wohl kaum so eindrücklich vom Kräftemessen zwischen Mensch und Maschine handeln, wenn die Kinoerfahrung nicht auch immer ein bisschen von diesem Verhältnis haben würde. Last but maybe first noch eine Ausnahme, die die Regel bestätigt: Robert Eggers’ The Northmen hätte ich wahrscheinlich auch außerhalb des Kinos geliebt. So sehr lässt er sich auf die Barbarei ein, dass schon wieder die Kultur dahinter hervorlugt, so sehr fühlt er sich in den Mythos, dass er in Aufklärung kippt, so sehr insistiert er auf die beherrschende Natur, dass sie schon wieder Naturbeherrschung ist.

Jonas Nestroy

Aus anderem Hause

Meine zumindest anregendste Kinoerfahrung des Jahres hat viel mit einem Film, vor allem aber mit einem Buch zu tun. In The Melancholia of Class politisiert Cynthia Cruz das derzeit beliebte Genre der Klassenherkunftsautofiktion, indem sie weniger als eine Angekommene die Welt beschreibt, der sie entfloh, sondern vielmehr über die Unmöglichkeit eines Ankommens in einer Welt sinniert, in der die Existenz sozialer Klassen negiert wird und das Proletariat vorwiegend als Fantasie und Klischee in der bürgerlichen Fantasie existiert. Cruz schreibt über Psychoanalyse, über Musik und Literatur, und auch über Film. Sie zeichnet Produktion und Rezeption von Barbara Lodens Wanda (1970) nach und lässt dabei kein gutes Haar an Nathalie Légers Buch Suite for Babara Loden, in dem die französische Autorin Lodens spezifische Politik zugunsten des Lobs einer universellen Poetik ausblendet. Und sie schreibt über Joanna Hoggs Film The Souvenir, nicht als Geschichte einer toxischen Beziehung, als Versuch über Erinnerung und Verarbeitung oder als Bildungsroman, wie es die Presse damals in der Regel tat, sondern als Film über das Übersehen von Klasse. Im Zentrum ihrer Lektüre steht entsprechend nicht Julie, sondern ihr undurchsichtiger, heroinabhängiger Partner Anthony.

Dass die Veranstaltung im fsk Kino „The Souvenir, Part 1 – mit Lesung“ tatsächlich mit der Lesung beginnt, finde ich erst merkwürdig, dann nicht mehr. Wo ich sonst fast jedes Wort zur Einführung eines Films zu viel finde, gern ein „Nun lassen Sie uns doch bitte den Film erstmal selbst gucken“ nach vorn rufen würde, ergibt es auf einmal Sinn, Cruz’ Analyse von The Souvenir dem Film voranzustellen, weil diese Analyse eine Perspektive eröffnet, die ich auch als Fan des Films vorher nicht zur Verfügung hatte. Den Film danach noch einmal zu sehen war in jeder Hinsicht ein Erlebnis, nicht weil Cruz den Code des Films geknackt hätte, sondern weil sie einen neuen Blick auf ihn ermöglicht hat, keinen besseren oder richtigen, aber einen, der mir vorher nicht zugänglich war. Am eigenen Leib habe ich erfahren, was einer der Leitgedanken des Buchs ist: dass nicht nur wie, sondern auch was wir sehen und hören, viel damit zu tun hat, auf was wir zu achten gelernt haben, aus welcher Welt wir kommen, aus welchem Hause wir sind.

Till Kadritzke

Früher arrogant, immer arrogant

Eine Freundin erklärt mir, dass ich früher arrogant war. Ein kleiner Stich ins Herz, auch wenn es nett gemeint ist, dass ich das angeblich abgelegt habe. Ist das Gegenteil von Arroganz Empathie? Mein Blick aufs Kino verändert sich schleichend. Doch vor, mit, dank Filmen schaffe ich es noch immer nicht zu heulen. Dabei würde ich so gern. Affiziert werden, überwältigt sein, den Laptop immer näher ans Gesicht schieben, bis der Bildschirm so groß ist wie eine Leinwand. Rebecca Zlotowski hat für mich den Film des Jahres gedreht, er hat mich an den Rand der Tränen gebracht. Other People’s Children ist ein hyperökonomisches, glasklares Melodram, das die emotionale Schlagkraft der Momenthaftigkeit des Erlebens heraufbeschwört. In einer Facebook-Diskussion wirft jemand dem Film seine Eleganz vor. Ich klicke mich aus. Genauso wenig will ich darüber diskutieren, ob Christophe Honorés neuestes Drama Der Gymnasiast, der im Gegensatz zu Zlotowskis Film immerhin dank Salzgeber einen baldigen Kinostart hat, vielleicht too much ist. Überhaupt ertrage ich es immer weniger, wenn Menschen Filme deshalb nicht wertschätzen, weil diese nicht ihren angeblich neutralen, von Distinktionsbemühen getränkten Kriterien eines sauberen, perfekt ausbalancierten, ja austarierten Kinos entsprechen. Allergische Reaktionen auf Zuschauer*innen treffen allergische Reaktionen auf Filme. Vermutlich ist es auch Distinktionsbemühen meinerseits, aber ich will dazu stehen, dass ich im Herbst im Eifer des Gefechts behauptet habe, mit Menschen, die Triangle of Sadness mögen, könnte ich nicht befreundet sein. Bitte meldet euch nicht.

Frédéric Jaeger

No uncanny valley

Der Schreck stand Pinocchio ins Gesicht geschrieben, und das völlig zu Recht, denn was immer dieses euphemistisch als „richtiger Menschenjunge“ beschriebene Ding war, das ihm da am Ende der 1970er-Jahre-Anime-Serie als Spiegelbild entgegenstarrte: Mit der Figur, die ich zuvor viele Fernsehnachmittage lang auf ihren Abenteuern begleiten durfte, hatte diese Gestalt nicht das Geringste zu tun. Schlimmer noch: Die wundersame Verwandlung der Holzpuppe in einen Jungen aus Fleisch und Blut war zugleich Belohnung fürs Bravsein wie ewige Verpflichtung dazu. Ich will natürlich nicht so tun, als hätte ich als Kind das Ausmaß dieses Betrugs ideologiekritisch durchschaut, aber das Unbehagen, das mir dieses vermeintliche Happy End bereitete, steckt mir noch heute in den Knochen.

Es bedurfte des mexikanischen Filmemachers Guillermo del Toro, um die Moral dieser Geschichte vom Kopf auf die Füße zu stellen und ihren humanen Kern freizulegen, indem er zuletzt darauf verzichtet, aus dem hölzernen Jungen einen Menschen zu machen. Sein Pinocchio wird im Laufe seiner Abenteuerreise von der Bürde befreit, so zu sein, wie andere es von ihm wollen, und zugleich davon, so wie er ist, seinem Vater/Erschaffer Geppetto eine Bürde zu sein (das Wort burden ist ein Leitmotiv des Films). So sehr del Toro den Stoff von Carlo Collodis berühmten Buch ansonsten angedunkelt hat mit dem Hintergrund zweier Weltkriege und des Faschismus, so sehr er sich auch diesmal als ein Filmerzähler erweist, der um die Nähe der Wunder und der Schrecken dieser Welt weiß und um die Gegenwart des Todes: von der fiesen Schlusspointe des Originals, und dafür gebührt ihm in diesem Kinojahr mein Dank, hat er den Stoff befreit. Schon darum will ich der These, dieser Film sei nichts für Kinder, widersprechen. Die, die mit mir im Babylon Kreuzberg die Vorstellung verließen, sahen jedenfalls nicht so aus, als ob sie sich betrogen fühlten.

Maurice Lahde

Hilflos vor den Verletzungen

Eine kurze Beschimpfung, das Knallen einer Tür – mehr ist von dem Streit nicht übrig geblieben. Kein Kontext, kein Inhalt, schon gar keine Auflösung, nur die nackte Intensität. Ricky D’Ambrose’ autobiografisch geprägter Film The Cathedral setzt sich aus lauter solchen einzelnen Eindrücken zusammen, aus Fundstücken der Erinnerung, aus dem Treibgut der eigenen Kindheit.

Objekte wie eine Postkarte oder eine krakelige Zeichnung, abstrakte Erscheinungen wie das einfallende Sonnenlicht auf einem Teppichboden oder auch längere zusammenhängende Sequenzen wie eine konfliktgeladene Familienfeier – das alles wird in unbewegten Einstellungen eingefangen (nur manchmal gibt es einen langsamen Zoom), über die der Film trotz ihres lebendigen Inhalts scheinbar doch nicht frei verfügen kann. Was die Ursachen und die Bedeutung des Erinnerten erschließen lassen könnte, das scheint immer gerade außerhalb des Bildes zu sein, und so sehr man es auch will, der Bildausschnitt lässt sich nicht verschieben. Man ist dem ausgeliefert, worauf man damals seine Aufmerksamkeit gerichtet hat und was nun davon an die Oberfläche des Bewusstseins gespült wird.

Was vielleicht nach formalistischer Strenge klingt, die sich der unmittelbaren Emotionalität des Films in den Weg stellt, ist in Wahrheit das Gegenteil. Denn The Cathedral ist kein nostalgisches Bilderbuch oder eine kühle Versuchsanordnung, sondern eine zunehmend verzweifelte Spurensuche. Der methodischen Ruhe, mit der die verfügbaren Erinnerungen aufgerufen und aneinandergereiht werden, steht der unkontrollierte Prozess des Zerfalls gegenüber, der das in dem Film dargestellte Familiengefüge erfasst hat. Die Flut an Eindrücken vermag dann doch nicht diesen einen lieblosen Satz zu erklären, der vielleicht nur aus Gedankenlosigkeit hingeworfen wurde. So steht der Film am Ende hilflos vor den Verletzungen, die sich über Jahre in menschliche Beziehungen einfressen und die irgendwann durch nichts aus der Welt zu schaffen sind.

Philipp Schwarz

Dann kam der Frühling

Ich freue mich, dass dieses Jahr Filme wie Smile, Barbarian oder auch The Black Phone bewiesen haben, Horror an den Kinokassen lohnt sich auch ohne Franchises. Genauso schön ist es wiederum, wie Top Gun: Maverick und Halloween Ends selbst im Format eines risikominimierenden Sequels noch Raum für erzählerische Größe und Abweichung ließen. Zumindest schlaglichtartig war 2022 wieder richtig was los in den deutschen Kinos. Smile und Rheingold gelang es nicht nur ein großes, sondern auch sehr junges, teilweise mit klassischer Kino-Etikette gar nicht mehr vertrautes Publikum anzulocken. Die Berichte über tumultartige Zustände im Kinosaal klangen zumindest aus der Ferne ziemlich aufregend.

Beim Besuch des maßlosen Historien-Actionfilms RRR bin ich selbst in so eine entfesselte Parallelwelt eingetaucht. Das augenscheinlich größtenteils indisch(stämmig)e Publikum unterhielt sich während des Films unbekümmert, sprang bei inszenatorischen Unfassbarkeiten ungläubig aus dem Sessel oder pfiff im Takt des hochgepitchten Hit-Songs Naacho Naacho durch die Zähne.

Über die Pandemie will ich eigentlich nicht mehr reden, aber wenn es um die Besonderheiten des Jahres geht, muss es doch kurz sein. Wenn 2021 von der Rückkehr ins Kino bestimmt wär, prägte 2022 die Freiheit, auch wieder woanders hinzugehen. Auf die Masken, die ständige Vorsicht und den selbst bei guten Freunden verschämten Körperkontakt folgte ein langer, warmer Sommer und die verlockende Unvernunft, wieder einen vollen Club aufzusuchen.

Im dampfenden, mit warmen Italo-Synthesizern erfüllten Lab.oratory erlebte ich am CSD-Wochenende eine kleine Epiphanie. In dem zumindest theoretisch sämtliche Sicherheitsbedenken triggernden Raum voller halbnackter Männer mit geweiteten Pupillen liegt der Geruch von Chemie, Rauch und Sex. Eine Mischung aus Erregung und Verbundenheit beschleicht mich. Neben mir tanzt an einsamer Front ein zierliches asiatisches Mädchen, das fast erdrückt wird von all dem schwitzenden, haarigen Fleisch. Erst als sie mich leicht verschallert anlächelt, merke ich, dass sie diesen unerhört distanzlosen Moment genauso genießt wie ich.

Wärme und Kälte, Nähe und Abstand, viele Kinobesuche und dann wieder gar keine; das eine kann ich erst schätzen, wenn ich auch das andere erfahren habe. Erst aus dem Verzicht wächst die Sehnsucht. Vielleicht ist diese Dialektik auch ein interessanter Nebeneffekt des manchmal recht hässlichen deutschen Winters. Die Normalität scheint endlich erreicht zu sein, wenn ich jetzt in den eisigen Monaten wieder gerne zurück in die dunkle Kinohöhle krieche.

Michael Kienzl

Kommentare zu „Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2022“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.