Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2021

Endlich wieder eine große Leinwand und ein aufgedrehtes Soundsystem. Auch wenn viele critic-de-Autor*innen nicht so schnell sorglos zurück ins Kino fanden: Momente des Glücks erlebten sie auch in diesem Jahr – und oft woanders als erwartet.

Nicht ethisch, aber fair

Den schönsten Film des Jahres zu finden fällt mir schwer, das Überangebot und meine Erschöpfung verstärken sich hier gegenseitig. Leicht beantwortet ist dagegen die Frage nach dem am häufigsten wiederholten Kinomoment: Vom Spätsommer bis zum Start des Films Anfang Dezember war der House-of-Gucci-Trailer für mich der verlässliche Anker jedes Kinoabends. Das Schöne an Trailern ist, dass sie einerseits ein Versprechen geben – in dem Fall ein mit der von Blondies Heart of Glass unterlegten Mode-und-Design-Opulenz sehr verheißungsvolles Versprechen – und andererseits in der eigenen Fantasie einen Film entstehen lassen, der mit dem tatsächlichen Ergebnis nicht viel zu tun haben muss.

Leider verblasst die Fantasie, sowie sie von der Wirklichkeit eingeholt ist, und nach Sichtung des Films komme ich an meine eigene Version von House of Gucci nicht mehr recht heran. So weiß ich auch nicht mehr, wie ich meine Lieblingsstelle in dem Trailer genau eingeordnet hatte. Nur, dass es in aller Unschuld geschah: Ich hatte mich weder großartig mit dem Plot befasst noch den ihm zugrunde liegenden realen Kriminalfall auf dem Schirm, kurz, ich wusste noch nicht oder nicht mehr, was die reale Patrizia Reggiani Schlimmes angestellt hat – und was die Figur im richtigen Film zu dem Zeitpunkt wohl schon längst vorhat, an dem Lady Gaga die goldenen Worte spricht: „I don’t consider myself a particularly ethical person … but I am fair.“

Wie sie da sitzt in ihrem weinroten Skianzug und der Pelzmütze und, während sie zu einem im Trailer unsichtbar bleibenden Gegenüber spricht, mit dem Kaffeelöffel gegen die Espressotasse schlägt, aus der sie danach mit sinnierendem, allzu wissendem Blick nippt: Da gäbe es natürlich Warnsignale noch und nöcher, ihre Worte mit Vorsicht zu genießen. Aber was soll ich sagen? Ich habe ihr geglaubt. Und freute mich jeden Kinoabend aufs Neue darauf, mich vor Beginn des Hauptfilms von ihrem im hinreißenden italienischen Akzent gesprochenen Satz umgarnen zu lassen. Mein Leitstern, mein moralischer Kompass – nein, das ist jetzt doch übertrieben. Aber ein mir ausnehmend sympathischer Gegenentwurf zu einem viel weiter verbreiteten Typus. Bei zu vielen Leuten in sozialen Medien und anderswo, die sich definitiv für particularly ethical persons halten, ohne sich um die auch nur grundlegendsten Spielregeln der Fairness zu scheren, hatte Lady Gaga es spielend leicht, zu meiner Heldin des Jahres zu werden.

Maurice Lahde

Ein Schnitt, ein Streich

Im Sommer war Monster Hunter der erste Film, den ich nach langer Schließung wieder in einem Kino sah. Und viel könnte hier über die Bildgewalt und die Weltenbildung stehen, der ich dabei ansichtig wurde – es war nämlich die bestmögliche Wahl, um mal wieder einer großen Leinwand mit aufgedrehtem Soundsystem ausgesetzt zu sein. Der Film oder vielmehr der Moment, der dieses Jahr das Wiedersehen mit dem Kino am besten einfing, war aber ein ganz anderer.

Im Berliner Arsenal konnte ich dank der Hommage an die Drehbuchautorinnen Yoko Mizuki und Sumie Tanaka Die Mutter (Okâsan, 1952) ein zweites Mal sehen. Ich kannte ihn schon von einer rumpeligen Datei. Besorgt hatte ich ihn mir, da ich von einem Streich gehört hatte, dem einen hier ein Schnitt spielen solle. Von einem Moment der Irritation, der das Kino des Regisseurs Naruse perfekt einfange. Mitten im Film wird es schwarz. Groß steht „Ende“ vor uns. Nichts ist aufgelöst, nichts ist erreicht. Der nächste Schnitt zeigt uns die Familie aus Die Mutter im Kino, wo gerade ein von ihr gesehener Film endet. Und doch hätte auch Naruses Film hier aufhören können: „In meinen Filmen geschieht sehr wenig“, sagte der Regisseur einmal, „und sie enden ohne Ergebnis – wie das Leben.“

Als ich Die Mutter und besagte Stelle sah, war ich sehr enttäuscht. Weder den Film noch den Scherz fand ich sehr sprechend, geschweige denn irritierend. Letzterer ging im beiläufigen Fluss des Ersteren nur unter. Im Dunkel des halbwegs gefüllten Arsenal, wo wohl die wenigsten von diesem Moment gehört hatten, war es aber etwas ganz anderes. Besagter Schnitt kam, und im Saal wurde es unruhig. Neben mir wurde ein expressives „What?“ gestikuliert – bis sich die Pointe offenbart und ein befreiendes Lachen durch den Saal ging. Das Wiedersehen von mir und Okâsan / dem Kino war eine sehr schöne Angelegenheit.

Robert Wagner

Nicht vor jedem Bergman-Dämon erstarren!

Von den dramatisch wenigen sechs Filmen, die ich im vergangenen Jahr im Kino sah, war Bergman Island von Mia Hansen-Løve der herausragendste. Zum Beispiel faszinierte mich Tim Roths Methode, mit aus den Schultern gewonnener Kraft Fahrrad zu fahren. Ich musste dabei an die kasparhausersche Art denken, in der Michel Houellebecq Zigaretten an den Mund führt: einsame Seelen in einer Welt, in der ansonsten stumme Einigkeit über solche motorischen Figuren herrscht. Toll auch die Szene, in der Vicky Krieps und Roth inmitten unzähliger Bergman-Filmkopien stehen und dabei auf keinen grünen Zweig kommen, welcher der Schinken am Abend geschaut werden soll. Ich glaube, das Wort Schinken darf man der Szene unterstellen, solange man ihr nicht unterstellt, dass sie es hämisch verwendet. Denn es ist für diesen Film gerade kein Widerspruch, das Bergman’sche Kino ernsthaft wertzuschätzen und gleichzeitig nicht vor jedem seiner im Fels oder im Busch oder in der Tapete lauernden Insel-Dämonen zu erstarren. Und dann die Mitte des Films, sein plötzlicher Impuls, sich mit seiner eignen Fantasie gewissermaßen selbst zu betrügen, mit dieser grandiosen Episode – wiederum – über das Betrügen: Da hatte er mich – und ich war ja noch gar nicht so weit, wenngleich nicht abgeneigt; ich brauchte eben noch – längst abgeschleppt.

Lukas Stern

Das Kino aus sich selbst tragen

Während der Abstinenz über den Winter und das Frühjahr sprach man viel vom Kinoraum als einem abgeschlossenen; das Kino als Rückzugsort und heile Welt des Filmsehens.

Für mich war aber gerade die Zeit nach der Wiederöffnung geprägt vom Drumherum, den Störungen und Irritationen, die einen Kinofilm begleiten können. Von Filmrissen, Absagen und Prügeleien wurden meine Begleitungen und ich verschont, die Irritationen waren eher sanfter Natur.

Wenn etwa das erste Einsetzen des Orchesters in „Also sprach Zarathustra“ in 2001: Odyssee im Weltraum dank Freilichtvorführung von einer lächerlich exakt abgepassten Autohupe begleitet wird.

Oder eine leere Autobatterie bewirkt, dass man mit Verspätung gemeinsam mit Nosferatus Totenschiff in die Vorführung einläuft, deren Burgruinensetting von Fledermäusen und einem Uhu begleitet wird.

Und, leiblicher kann eine erweiterte Kinoerfahrung kaum sein: wenn man aus Der Rausch ins Freie tritt und entsetzt feststellen muss, dass Sonntag ist und nicht einmal die Spätis noch geöffnet haben, damit das Trunkene des Kinosaals mithilfe einiger Biere in die Welt da draußen mitgenommen werden kann.

Diese Rückkoppelungen von Film und Welt können einfache Aufmerksamkeitsverschiebungen mit sich bringen. Vielleicht muss man sie aber auch mit den Augen sehen, mit denen Fellini die Musiknummern in seinem Roma betrachtet: Die Kultur entsteht hier erst im Zusammenspiel der Darbietungen auf der Bühne mit den ulkigen bis beleidigenden Zwischenrufen des Publikums, den Unterbrechungen, Aneignungen und Misshandlungen der Kunst.

Bei allem Schrecken, den Geraschel, Geplapper und der Geruch von Käsenachos für viele Kinoliebenden bedeuten, kann es sich doch lohnen, den Film nur als eine Hälfte der Vorstellung zu betrachten. Der Blick auf das Drumherum und uns selbst hilft, das Kino aus sich selbst herauszutragen. Aber um Gottes Willen, sind wir bereit, dafür mehr Zwischenrufe im Kino zuzulassen?

Tim Abele

Wenn die Untertitel verschwimmen

Auf dem Rückflug aus dem warmen, sonnigen Bangkok ins kalte, dunkle Berlin habe ich mir zwei thailändische Filme angeschaut, die ich bereits kannte. Der als Meisterwerk geltende Tropical Malady von Apichatpong Weerasethakul ließ mich auch bei der Zweitsichtung relativ kalt. Danach folgte Tears of the Black Tiger – ein Werk, das ich primär als skurrile Western-Parodie in knalligen Bonbonfarben in Erinnerung hatte. Doch das Ganze ist zugleich eine hemmungslos überzuckerte Schmonzette: schmachtende Dialoge, überbetonende Close-ups und ein Plot voller Klischees und melodramatischer Wendungen.

Das lässt sich mit klarem analytischen Blick alles ziemlich leicht durchschauen – jedenfalls bis man vor lauter Heulen und Schniefen kaum noch die Untertitel lesen kann. Der gesamte Film wirkt wie ein Inside-Joke von Filmstudenten, die in einer feuchtfröhlichen Nacht ein Drehbuch zusammengeschustert haben, das es geradezu darauf anlegt, nicht funktionieren zu können: Allein schon die Idee, einen Western in Thailand anzusiedeln, ist herrlich absurd. Hinzu kommen angeklebte Schnurrbärte, gemalte Hintergründe und Figuren, die kaum mehr sind als Karikaturen. Vor allem aber wird die kitschige Romanze um den Outlaw „Black Tiger“ und die engelsgleiche Gouverneurs-Tochter Rumpoey immer wieder von deftig-trashigen Splattereffekten unterbrochen. Das kann alles nie und nimmer klappen – und doch wünscht man sich 110 Minuten lang nichts sehnlicher als ein Happy End für die beiden.

Martin Gobbin

Gemeinsam in ihrem Licht

„We come to this place for magic.“

Das rote AMC-Logo zunächst nur als Reflexion in einer Pfütze, als Lichtereignis, das von einem hochhackigen Frauenschuh, der in die Wasserlache tritt, gleichzeitig spektakularisiert und ausgelöscht wird. Kino als Industrie und Fetisch. Die Frau, die den Schuh trägt, sehen wir in der nächsten Einstellung: Nicole Kidman schlägt die Kapuze ihres schicken olivfarbenen Mantels zurück, das Gesicht taucht auf, das Gesicht öffnet sich, der Blick richtet sich nach oben.

„We come to ACM Theaters to love, to cry, to care.“

Umflort von flirrender Klaviermusik schwebt Kidman in das Kinogebäude hinein. In ein außerweltliches Kinogebäude, das reiner, ortloser Sog ist. Die Nummern der einzelnen Säle gleiten als kosmische Chiffren an Kidmans Körper vorbei, das Kostüm, das sie nun, da sie den Mantel abgelegt hat, trägt, ist grau mit silbernen Streifen, purer Glamour ohne einen Hauch von tackiness. Besser wird es nicht mehr, denken wir und liegen falsch. Es wird immer nur noch besser in dieser perfektesten Kinominute des Jahres.

„Because we need this. All of us. This indescribable feeling we get when the lights begin to dim.“

Nicole hat ihren Kinosaal erreicht. Sie ist die einzige Person hier. Wie könnte es auch anders sein, wer könnte so unverschämt sein, sich herauszunehmen, mit dieser Frau einen Raum teilen zu wollen, darauf zu bestehen, dieselbe Luft wie sie zu atmen? (Ein Einwand von den billigen Plätzen: Geht es nicht eher darum, dass sie keine Maske trägt, und dass ihr niemand deswegen einen Vorwurf machen kann, wenn sie allein im Saal sitzt? Nein, darum geht es ganz sicher nicht, so anmaßend, Nicole Kidman einen Vorwurf machen zu wollen, ganz egal welchen, wird ja nun wirklich niemand sein. Weiter im Text.)

„And we go somewhere we’ve never been before. Not just entertained but somehow reborn. Together.“

Das bunte Licht entströmt dem Projektor, aber zum genuinen Lichtereignis wird es erst durch Kidman. Es trifft, so suggeriert es zumindest eine Großaufnahme in Untersicht, auf ihren Hinterkopf und strahlt von dort aus gloriolenartig in Richtung Leinwand, in Richtung unserer Imaginationsfähigkeit aus. The magic of movies: Nicole geht allein ins Kino, aber ihr „together“ ist trotzdem keine Lüge, denn wir sitzen alle gemeinsam in ihrem Licht.

„Dazzling images on a huge silver screen. Sound that I can feel. Somehow, heartbreak feels good in a place like this.“

Was schaut sich Nicole im Kino an? Das Übliche. Jurassic World, La La Land, Creed. Ein bisschen enttäuschend, aber was soll man machen, das ist nun einmal das Kino der Gegenwart, die wahren Momente des Glücks, die grace notes des Kinematografischen, waren schon immer spärlich gesät, und meist tauchen sie dort auf, wo man sie nicht erwartet. Zum Beispiel in einem Werbespot für die amerikanische Kinokette AMC.

Außerdem ist unter den Clips, die Kidman sich in ihrem Kino anschaut, auch einer aus Wonder Woman, und da passt dann wieder alles. Gal Gadot wehrt mit ihrem silbernen Armband einen weißen, aggressiven Energieimpuls ab, und die Reflexion der resultierenden Lichteruption illuminiert nicht nur ihr eigenes Gesicht, sondern auch das von Nicole, einer anderen Wunderfrau des Kinos.

„Our heroes feel like the best part of us, and stories feel perfect and powerful.“

Die Kamera gleitet wieder an Nicole heran, die plötzlich ihren Blick von der Leinwand ab- und der Kamera, also uns, zuwendet. Es ist nur eine kleine Kopfbewegung, eine Rotation von 10 bis 20 Grad, aber gleichzeitig ein Unterschied ums Ganze. Das Gesicht der 54-jährigen, das nicht nur ihr Alter verbirgt, sondern selbst noch die Ahnung all jener Anstrengungen, die nötig sind, um es zu verbergen, ein Gesicht, das auch digital fotografiert den Glanz des analogen Filmkorns heraufzubeschwören scheint, dieses Gesicht blickt nun uns an.

„Because here … they are.“

Lukas Foerster

Hoffnung und rührende Schönheit

Nach langem Kulturlockdown habe ich mich dieses Jahr schwergetan, wieder zurück in die Kinos zu finden. Irgendwie ist da ein Interesse abgeklungen, von dem ich im ersten Jahr der Pandemie noch gedacht hätte, es würde sich, während alles dicht hat, geradezu exponentiell steigern. Lange war ich also nicht wirklich im Kino, so lange, dass sich die eindrücklichsten Filmerlebnisse des Jahres deswegen so gut eingeprägt haben, weil sie mir ein paar Eigenarten dieses Ortes wieder bewusst gemacht haben: etwa der erste Indoor-Kinobesuch des Jahres im Sommer zu Steven Soderberghs No Sudden Move, bei dem ich gemerkt habe, wie schön es sich doch an diesem Ort ein Stündchen schlummern lässt. Oder diese einzigartige Aufregung über eine ganze Filmlänge, ob F. und M., von mir ins Open-Air-Kino gezerrt, Alexandre Koberidzes Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? genauso lieben werden wie ich, der ich den Film schon im März bei der Online-Berlinale sehen durfte. Toll auch Tarkowskis Solaris im Arsenal am Potsdamer Platz zu sehen und in einen so atmosphärisch dichten Zukunftsentwurf einzutauchen, um danach in der 2000er-futuristischen Architektur des Sony-Centers eigentlich nie wieder aufzutauchen.

Den besten Film in diesem Jahr habe ich aber zuerst auf dem Bildschirm gesehen:

Ich fürchte mich davor, Maria Speths Herr Bachmann und seine Klasse in Worte zu fassen, weil mir nur Begriffe einfallen, die mir wie Klischees bei der lobenden Beschreibung von Dokumentarfilmen vorkommen. Aber doch ist diese Beobachtung einer Förderklasse im hessischen Stadtallendorf von so viel „Hoffnung“ und „rührender Schönheit“ durchdrungen, dass keine Minute des fast vierstündigen Films mir irgendwie zu lang vorkam. Spät am Abend, müde von einem Online-Festivaltag, habe ich mich ihm gewidmet und konnte in all der Euphorie danach kaum einschlafen. Bis heute stecke ich in der Filmerfahrung, weil Speth über das Sujet der Schule so gut das Bild deutscher Kleinstädte zeichnet, dass jede Rückkehr in die Gegend meiner Schulzeit unweigerlich zurück zu ihrem Film führt. Und selbstverständlich habe ich F. und M. dann nochmals vor die Leinwand gebeten, die Aufregung aber blieb aus: dass die beiden den Film nicht mögen könnten, kam mir nicht einmal in den Sinn.

Jonas Nestroy

Die Projektionsrichtung verschieben

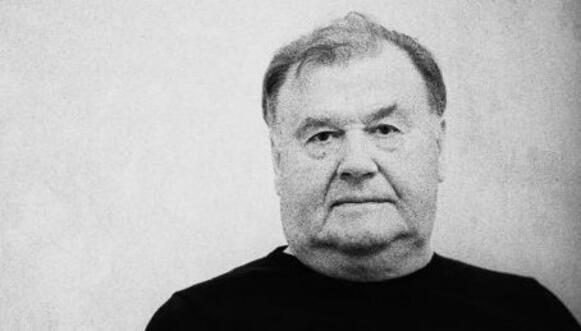

Ausgerechnet ein alter, weißer Mann steht mir gegenüber, als ich nach pandemiebedingter Pause wieder im Kinosaal bin. In einer überdimensionierten Version sehe ich ihn auf der Leinwand und erwidere seinen Blick, der doch, so stelle ich fast enttäuscht fest, gar nicht mir als einzelner Zuschauerin gilt. Auch wenn er gelegentlich in Richtung des Kamera-Auges schielt, das ihn in ähnlicher Weise wie ich durchdringen will, scheint der Mann eher ein Hinter oder Neben der Kamera zu adressieren. Er versichert sich mit seinem Schauen, ob das, was er im Bild tut, so ist, wie beispielsweise von der Regisseurin gewünscht. Aufnahmen, die auf das Außerhalb des Rahmens verweisen, und gleichzeitig, als das analoge Filmmaterial hübsch rauscht, auf das eigene Gemachtsein, die buchstäbliche Entwicklung mit anschließender Abtastung, wenn der Film zum Video wird.

Entwicklung und Abtastung sind auch Begriffe, mit denen ich meine Rezeption von Antoinette Zwirchmayrs Fragebogen und die komplexen Blickverhältnisse, die dieser experimentelle Kurzfilm entwirft, beschreiben würde. Der alte, weiße Mann als Diskursfigur, die darin zu sehen ist, bleibt stumm. Er treibt nicht viel, sitzt und guckt, wie es alte, weiße Männer halt tun, manchmal dreht er sich zur Seite. Eine Gegenüberstellung? Eine Festnahme? Definitiv eine Befragung, denn eine weibliche Stimme erklingt: „Halten Sie sich für einen guten Freund?“ Doch der Mann schweigt. Auch auf weitere Fragen, allesamt den elf Fragebögen des Max Frisch entnommen und penibel mit Nummerierung vorgelesen, bleiben die Antworten aus. Der alte, weiße Mann lässt sich nur anstarren, nein, das Bild von einem alten, weißen Mann, anhand dessen die Stimme und ich eine Ermittlung ohne ausgewiesenes Ziel durchführen.

Die Überführung fällt schwer: Was oder wen gibt es hier zu sehen? Einen ehemaligen Freund? Einen Liebhaber? Meinen Vater? Die Untertöne, von der weiblichen Stimme aufgefahren, changieren. Sie bleibt Stimme, wird an keiner Stelle mit dem dazugehörigen Körper ins Bild treten. Sie muss jedoch einen Körper haben, denn die Stimme kann blättern in Frischs Buch. Sie fordert Antworten, aber will möglicherweise lieber von sich berichten. So ändern die Fragen ihren Kurs und kehren zurück zu dem Mund, aus dem sie gekommen sind. Ich füge das Vereinzelte zu einer Erzählung über zwei Menschen zusammen, die sich nach der Sichtung von Zwirchmayrs Woran ich mich erinnere (2017) weiterschreibt – die autobiografische (De-)Montage einer Familie in drei Akten. Fragebogen wiederum ist genauso sehr Annäherung wie Schubs, Vorwurf wie Neugier, ein Film über die Erwartung, die sich gelegentlich zwischen den Zeilen formuliert, und für mich verschiebt, in welche Richtung im Kino projiziert wird.

Anne Küper

Hilflose Ergriffenheit

Ein Handschlag ist mein Kinomoment des Jahres. Die Hände gehören Fabio Testi und Oliver Reed. Der dazugehörige Film ist Sergio Sollimas Revolver von 1973. Testi gibt den Kleinkriminellen Ruiz als stolzes Mannsbild im weißen Ledermantel mit Pelzbordüre, Reed ist Cipriani, der gedrungene, notdürftig in den Anzug eines Gefängnisdirektors gepresste Pitbull, der in jeder Szene Wut und Schmerz schwitzt. Um Caprianis entführte Frau zu retten, raufen sich beide zu einer Zweckallianz zusammen, die langsam von der Übermacht des gesichtslosen Syndikats zerrieben wird. Als Cipriani schließlich bereit ist, die Suche nach seiner entführten Frau aufzugeben, um wenigstens seinen neuen Verbündeten Ruiz vor dem Syndikat zu retten, krallt dieser sich mit zarter Gewalt an seinem Mantel fest. Vom Rücksitz des Autos, das beiden jeglichen Platz für große Gesten nimmt, fleht er den Gefängnisdirektor an, noch ein letztes Mal zu kämpfen. Hilflos sucht Reed nach einem Ausdruck für seine Ergriffenheit, findet Testis Hand und willigt ein, gemeinsam unterzugehen.

Karsten Munt

Weg vom Kino, hin zum Kino

Ich war oft im Kino und doch viel zu selten. Mit jedem dritten Besuch gleicht man in Deutschland eine Person aus, die gar nicht war. Oft war ich im Ausland im Kino, da muss man sich teilweise richtig ins Zeug legen, erst beim sechsten Mal hat man in Frankreich eine Person ausgeglichen, die durchschnittlich dreimal im Jahr ins Kino geht. Wobei viele meiner Besuche auf Filmfestivals entfallen, die ohnehin nicht automatisch und nicht immer zu den Publikumszahlen gerechnet werden.

Warum antworte ich mit Quantität bei einer Frage nach der Qualität? In meinem Kinojahr 2021 hat sich der Gang ins Kino mit einer neuen Aura versehen, keine heilige etwa, sondern eine des Privilegs. Mehr denn je wurde mir bewusst, welche Leute gerade nicht neben mir sitzen, wer gerade den Filmen nicht mehr hinterherreisen kann, wer alles fürs Kino keine Zeit, kein Geld, keinen Grund oder stattdessen Angst davor hat. Am Ende dieses zweiten Coronajahres denke ich an sie und an jene, die oft still und heimlich ihren beruflichen Schwerpunkt weg vom Kino (meistens: von der prekären Kultur) verlegt haben.

Den einen Moment im Kinosaal hat es vielleicht in dieser Form deshalb auch nicht gegeben, eine kleine Melancholie war da immer zu spüren. Die beeindruckendsten Filme, es waren sehr viele, von Memoria über Cow bis Vortex, fühlen sich davon eingeklammert an. Unbändige Liebe dagegen für die überraschende Begegnung mit Miguel Gomes, dessen gemeinsam mit seiner Frau Maureen Fazendeiro gedrehten Tsugua Diaries wir auf dem Filmfestival Mannheim-Heidelberg gezeigt haben. Ein hinterlistiger, doppelbödiger Film, der wunderbar einfach ist und ganz beispielhaft die Möglichkeiten offenbart, die Naivität bieten kann. Ein Film über die Coronazeit und das Filmemachen. Berückend für mich war, Miguel Gomes selbst kennenzulernen, der genauso direkt, liebevoll und erstaunlich ist wie seine Filme. Von seiner Hingabe zur Offenheit will ich mir etwas abschauen für meine nächsten Kinobesuche.

Frédéric Jaeger

Gefühle, die falsch und wahr zugleich sind

Das Erste, was ich nach langer Kinopause sah, war das Gesicht von Suzanna Love. Während einer Retrospektive, die ihrem Ex-Mann Ulli Lommel gewidmet war, erschien sie mir unter anderem als Komapatientin, Hexe und mordende Hure. Love (die tatsächlich so heißt) muss der Kamera offensichtlich nichts beweisen. Sie wirkt immer etwas gedankenverloren und dadurch zugleich natürlich und unnahbar. In Lommels bis zum Nullpunkt entschleunigten Horrorfilmen, in denen Langeweile in eine sonderbare Transzendenz kippt, hätte ich ihr endlos zusehen können.

Schauspielerfilm, das war in meiner frühschnöseligen Filmsozialisation, die im genialischen Kontrollwahn eines Regie-Maestros das Ideal sah, noch ein Schimpfwort. Mittlerweile bleibe ich vor allem an den Menschen auf der Leinwand hängen, ihrem Spiel mit Gefühlen und Illusionen, das zugleich falsch und wahr ist. Einige Schauspieler, die mir dieses Jahr viel Freude bereitet haben: Mike Faist in West Side Story, der seine ungebändigte männliche Energie in wirbelnden Pirouetten entlädt, Georg Friedrich und Franz Rogowski (Große Freiheit), die als geschundene Häftlinge Zärtlichkeit suchen, wo es sie eigentlich nicht gibt, und Matt Damon, der uns als Roughneck out of Stillwater und trauriger mittelalterlicher Hanswurst in The Last Duel grobe Typen verletzlich und vertraut wirken lässt.

Schön war es, solche Figuren wieder übergroß vor sich zu haben. „We come to this place for magic“, haucht Nicole Kidman mit unwirklich schimmerndem Antlitz im Trailer der UCI-Kinos, der mich auch beim fünften Mal noch berührt hat. Oft war ich im neuen „Luxe“-Kinokoloss in der ansonsten eher betrüblichen Geisterstadt rund um den Mercedes-Platz in Berlin-Friedrichshain. Es ist nicht wirklich schön hier, aber funktional und groß; nicht zuletzt die teils absurden Dimensionen der über den Tresen wandernden Popcorntüten und Colabecher. Die Geräusche der anderen Kinobesucher, auf die ich seit der Isolation empfindlicher reagiere, werden hier von einem wuchtigen Soundsystem überrollt.

Bleiben werden für mich im Rückblick weniger einzelne Momente als der prunkvolle Überfluss. Ein halbiertes Kinojahr musste auch doppelt genutzt werden. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich mir überhaupt schon mal so viele neue Filme hintereinander angesehen habe, was auch an der Qualität der winterlichen Kinostarts lag. Und so schön immer noch die Freiheit war, erneut Dinge zu tun, die vor Kurzem noch verboten waren, so kostbar wurde sie, als wieder ein drohender Lockdown in der Luft lag. Zweifel und Ängste waren schnell weggeboostert, und jede Vorführung wurde zum potenziell letzten Tanz auf dem Omikron-Vulkan.

Das Kinojahr endet vorläufig optimistisch und irgendwie auch ähnlich, wie es begonnen hat: mit einer Schauspielerin, die ich mir immer wieder gern anschaue. Diesmal ist sie nicht blond, sondern schwarzhaarig und auch ansonsten in vielerlei Hinsicht wie ein Negativbild von Suzanna Love. Eine raubtierartige Wut und raue sexuelle Energie scheinen durch Asia Argento im Giallo Das Stendhal Syndrom zu fließen, der vielleicht schönsten und härtesten Regiearbeit ihres Vaters Dario. Viel könnte man über den Film sagen, aber am stärksten bleibt mir die erst 20-jährige Asia in Erinnerung: ihre mädchenhaft schüchternen Blicke, die charakteristische volle Unterlippe, die sich aggressiv nach vorne schiebt, und ihre krächzenden, markerschütternden Schreie.

Michael Kienzl

Plotpoint aus der Hölle

Meine Lieblingsfilme aus diesem Jahr sind wahrscheinlich Benedetta (Paul Verhoeven), Wheel of Fortune and Fantasy (Ryusuku Hamaguchi) und Dominik Grafs Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Also alles Filme, die von Autoren stammen, die fest im Sattel sitzen, auf große Festivals eingeladen werden, deren Werke man regelmäßig bespricht und die so im Grunde eigentlich hier keine Lobby in Form einer Empfehlung benötigen (das erwarte zumindest ich letztlich von Jahresrückblicken). Das ist, so mein Eindruck, bei James Wan und seinem glorreich exzentrischen Horrorfilm Malignant etwas anders.

Seit dem – der vagen Erinnerung nach – allenfalls mittelprächtigen Saw habe ich von Wan nichts mehr gesehen, nicht mal Conjuring. Als dann vor einigen Monaten aber bei Letterboxd gleich mehrere meiner abonnierten Cine-Friends Malignant lobend hervorhoben, wagte ich mich dann doch nochmal an seinen anscheinend zwischen B-Movie-Vibes und Blockbusterkonventionen hin und her pendelnden Kosmos. Die Souveränität (und vielleicht auch Schamlosigkeit), mit der in Malignant die unterschiedlichsten Horrorfilmtraditionen aufgegriffen und bei allem Eklektizismus doch zu einem stimmigen Ganzen zusammengemengt werden, hat mich begeistert.

Es beginnt gleich in bester Gothic-Horror-Manier mit einem hochragenden, an einer felsigen Steilküste gelegenen Schloss (sympathisch aus der Zeit gefallenes CGI übrigens). Eine Klinik, wie sich schnell herausstellt. Hier kann man einen Patienten nicht bändigen, der entwischt und dann nach einem Zeitsprung sein Unwesen in der Gegenwart treibt: mal als eklig sich auftürmender Poltergeist, mal als Gialli-esker, schwarzgewandeter Killer mit überdimensioniert goldener Phallus-Klinge; im Close-up ist er schlicht ein kaum definierbares Geschwulst, ein Stück blutiges Fleisch.

Apropos: Auch dem Bodyhorror à la Cronenbergs The Brood (1979) zollt der Film ausgiebig Tribut. Die Psychologie fehlt auch hier nicht, wird aber meist in Anbetracht der konstanten Kameraakrobatik, der Over-the-top-Setpieces und der Vorliebe für das Blaue und Rote des Italo-Horrors an den Rand gedrängt: Madison, eine circa dreißigjährige, vom Leben stark gezeichnete Frau, wird vom besagten Dämon heimgesucht, Gabriel heißt er. Sie sieht, was er sieht, ist in einem (alb-)traumhaft geistigen Zwischenraum mit dabei, wenn dieser auf bestialische Weise andernorts Menschen massakriert, mit denen sie beide wohl eine Vergangenheit teilen. Dass es die persönliche Verbindung der Opfer zu Madison gibt, lässt die Seattle Police – wiederum wie aus einer Krimi-Nachmittagsserie ausgeliehen – aufhorchen. Dass es den übernatürlichen Gabriel überhaupt gibt, wird stark bezweifelt. Viel näher läge es doch, wenn sie eine gespaltene Persönlichkeit hätte, also nicht Herrin im eigenen „Haus“ wäre und in sich einen bösen Zwilling trüge …

Ohne hier groß spoilern zu wollen, kann ich versprechen, dass man trotz aller Vertrautheit mit den von Malignant aufgegriffenen Horrorversatzstücken auf seinen Plotpoint nicht recht vorbereitet ist – nicht vorbereitet sein kann; er kommt wirklich direkt aus der Hölle. Davor gibt’s wohl für einige zu viel Jump-Scare-Einerlei, wie man liest, aber selbst das mochte ich. Ein Film, der konstant in Bewegung ist, seinem Publikum keine ruhige Minute im Sessel lässt.

Tilman Schumacher

Ein Rettungsversprechen

Was sagt man seiner Frau, wenn man ihr 35 Jahre nach dem eigenen Tod als wiedergeborener junger Mann begegnet? Joachim steht unmittelbar vor dieser Situation – oder bildet es sich ein, aber diese Unterscheidung spielt in Helden sterben nicht (Aude Léa Rapin) keine Rolle. Die darauffolgende Begegnung zwischen der alten Dame und dem jungen Joachim zählt zu den besten Szenen, die ich 2021 gesehen habe. Natürlich aufgrund ihres fantastischen, Raum, Zeit und Sprache sprengenden Charakters; aufgrund der ergreifenden Würde, die die seltsame Szene verströmt – noch stärker in meiner Erinnerung, wo sie überlagert wird von den orthodoxen Gesängen, die den Abspann begleiten und einen vor Ehrfurcht erstarren lassen. Die unmögliche Begegnung ist aber vor allem ein Sieg der Fantasie über den Schmerz, den die Wirklichkeit zufügt; das Versprechen, dass die Geschichten, die man sich erzählt, einen retten können.

Manon Cavagna

Aber der Ozean!

Vielen von uns ist Captain Horatio Hornblower schon mal in der Kindheit im Fernsehen begegnet – als Des Königs Admiral in Raoul Walshs berühmtem Abenteuerfilm. Gregory Peck gestaltete ihn darin, fein ironisch, als blendend gut aussehenden, unbeholfen korrekten, würdevollen Seemann, der sich räuspern muss, wenn ihm eine Frau zu nahe kommt. Von dieser Rollengestaltung hat sich auch Ioan Gruffudd etwas abgeguckt, als Hornblower in der gleichnamigen britischen TV-Miniserie von 1998. Darüber hinaus ist sein Hornblower aber vor allem eines: frei. Diese mitreißende, durch nichts Rationales zu erklärende, freudige und mutige Freiheit ist es überhaupt, was diese Serie ausmacht, dieses Gefühl von Unermesslichkeit, Aufbruch, Alles-ist-möglich („Ich habe so viel Freiheit in mir, dass ich meine Fesseln gar nicht spüre“ hat Fanfan, der Husar einmal gesagt). Obwohl auf den Schiffen der britischen Marine zur Zeit der napoleonischen Kriege Hierarchien und Befehlsgehorsam herrschen – was der Film als durchaus qualvoll schildert –, herrscht in Hornblower immer dieser Elan, wie in dem wilden Meer um ihn herum. Die salzige Gischt, der ruppige Wind … es nimmt einen mit und macht einen süchtig.

In England sind C. S. Foresters Hornblower-Romane (geschrieben 1937–1967), die dieser Serie zugrunde liegen, sehr bekannt. Sie sind Fiktion, basieren aber auf historischen Schiffstagebüchern. So lernt man nebenbei viel über das Leben an Bord, das soziale Mit- und Gegeneinander, die Freundschaftsbeweise und Schikanen, die Tücken der Schiffsbeladung und Techniken pflichtgemäßer oder unorthodoxer Kriegsführung.

Anfangs war ich nur interessiert, aber noch nicht begeistert. Denn in der ersten Folge, als junger, unerfahrener Fähnrich, wirkt Horatio noch wie ein normaler Mensch. An Land wird das auch so bleiben. Land und Frauen sind nicht seins; da ist er schüchtern und ungeschickt. Aber der Ozean! Der ist sein Element. Da nimmt alles Fahrt auf, und Horatio ist allem gewachsen, was ihn herausfordert, wie ein Karl-May-Held, aber noch begabter. Hochriskante Abenteuer! Doch unser Held ist so umsichtig, brillant und tapfer, dass ihm am Ende alles gelingt, durch irgendeine unglaubliche Aktion, mit der keiner gerechnet hat. Dabei ist und bleibt er vorbildlich, standhaft, redlich und loyal. Was er versprochen hat, das hält er, auch wenn es ihm schaden mag, selbst gegenüber dem militärischen Gegner. Und für seine Männer fühlt er sich bis zur Selbstaufopferung verantwortlich.

Schade, dass das nicht mehr weiter ging. Kurz nachdem Horatio sich aus liebreizendem Ungeschick und wirklich übertriebenem Anstand auf eine dumme Ehe mit der Tochter seiner Zimmerwirtin im Heimathafen eingelassen hat – und dennoch oder deshalb zu immer neuen Seeabenteuern aufbricht –, bricht die Serie ab. Die Produktionsfirma hatte so entschieden, trotz guter Quoten, weil ihr der Spaß zu teuer wurde. Gruffudd versuchte noch, Geldgeber für eine Fortsetzung zu finden, doch er scheiterte. Ich bleibe mit Sehnsucht hier an Land zurück. Ich muss sehen, was ich tun kann, um seinen Geist in meinem Leben fortzusetzen.

Silvia Szymanski

Steigende und fallende Filminzidenzen

Sie fällt mir schwer, die Auswahl eines Kinomoments.

Es ließe sich wohl über die Rückkehr in die Kinosäle im Frühsommer schreiben; bei mir war es eine Pressevorführung des britischen Horrorfilms Censor, der mir in guter Erinnerung ist, im Gegensatz zur Rückkehr ins Kino selbst, an die ich mich nicht als sonderlich feierlichen Moment erinnere.

Es ließe sich wohl über Filme schreiben, die ich im Heimkino sah – diesem tieftraurigen Ort, an dem die Leinwand von IKEA umstellt ist und der Griff zum Smartphone nicht die nötigen sozialen Sanktionen nach sich zieht – und die mich vergessen ließen, dass ich im Heimkino saß, das waren ja durchaus einige, aber waren sie die besten Filme, waren das die schönsten Momente?

Es ließe sich wohl an einige Kinomomente in Cannes erinnern, einem in diesem Jahr besonders bizarren Ort mit seinen vollgepackten Sälen, der vom Festival selbst nicht wirklich ernst genommen Maskenpflicht und den PCR-Spucktests, der seriöse Filmkritiker:innen dazu brachte, regelmäßig für 30 Sekunden recht unseriös Speichel zu sammeln und auszuwerfen.

Es ließe sich wohl die Jury-Arbeit für das „Around the World in 14 Films“-Festival rekapitulieren; endlich mal Filme bewerten, ohne über sie schreiben zu müssen, nur eine kleine Würdigung am Ende, und schöne Filme waren das (fast) allesamt, schöne Kino-Erlebnisse obendrein, nur dass ich den schönsten der 14 dann wiederum nur im Heimkino sehen konnte, als sogenannten Screener, schon das Wort irgendwie böse und filmfeindlich, fällt mir gerade auf.

Und es ließe sich noch einmal über Titane schreiben, jenen meisterhaften Film, den ich nach der Premiere in Cannes noch zweimal in Berlin sah, jeweils in Begleitung von mir wichtigen, in Bezug auf den Film skeptisch-ängstlich-interessierten Menschen, die sich dann doch überzeugen und mitreißen ließen vom neuen Menschengeschlecht.

Vielleicht ist das dann in dieser Pandemie so, dass die Kinomomente in der Erinnerung vorbeirauschen, nicht so richtig innehalten wollen, steigende und fallende Filminzidenzen, aber ohne viel Resonanz. Vielleicht hat es aber auch gar nichts damit zu tun, vielleicht ist sie mir in diesem Jahr einfach schwergefallen, die Auswahl eines Kinomoments.

Till Kadritzke

Kommentare zu „Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2021“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.