Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2020

Ozeanische Gefühle im stillen Kämmerchen, Mückenattacke in einem US-Autokino, Himalaya-Expeditionen von Mamas Wohnung aus: critic.de-Autor*innen schreiben über widersprüchliche Begierden in einem Jahr der Sicherheitsabstände.

Übers Publikum hinweg

Mein Jahr wurde, wie es inzwischen Tradition ist (beziehungsweise war), von einem Außerordentlichen Kongress des Hofbauer-Kommandos eingeläutet. Gleich zum ersten Film, Roberta Findlays ‘Sweet Punkin’ I Love You… (1976), gab es eine schöne Einführung. Der Film bildete einen gelungenen Einstand, aber tatsächlich hätte ich ihn viel lieber mit André Malbergs Augen gesehen, die dem Gesagten zufolge etwas ganz anderes erblickt hatten als ich. Es war nur so, dass niemand vor dem Publikum stand. André konnte durch private Kalamitäten nicht in Nürnberg weilen. Stattdessen hatte er eine Videobotschaft aufgenommen. Die Kamera befand sich seltsamerweise nicht vor ihm, sondern spürbar unter seinem Gesicht. Während er wunderbar entrückte Dinge über die Kameraführung Findlays erzählte, schaute er über das Publikum hinweg ins Leere. Es war Januar. Nicht allzu viele Wochen später sollte es Alltag werden. Leute, die nicht mehr anwesend waren. Videokonferenzen, in denen Leute mit der Technik kämpften. Nur sollte die allgemeine Entrücktheit der kommenden Monate nicht ganz so wunderbar sein.

Robert Wagner

Kein Pathos mehr, nur noch Scheitern

Mein schönster Kinomoment dieses Jahres muss mindestens ein paar Jahre zurückliegen, denn es war noch nicht Pandemie. Man saß im Kino noch neben teils fremden (!) Menschen, man wusste noch nicht, was Aerosole sind, obwohl man selbige schon völlig ungefiltert in nicht immer gut durchlüfteten Innenräumen verteilte. Und nach dem Film diskutierte man nicht mit Abstand über das Gesehene, sondern darüber, in welcher Kneipe man noch über das Gesehene diskutieren wollte.

Es war Januar, wie bald schon wieder, und ich hatte es endlich in die Elaine-May-Retrospektive geschafft, die im Rahmen des „Unknown Pleasures“-Festival im Arsenal gezeigt wurde. Und dann gleich zu einem Double Feature. Nach dem anarchisch tollen Heartbreak Kid blieb das Lachen während Mikey und Nicky irgendwo stecken, dafür brachen sich alle anderen Affekte Bahn. Auf einmal war da ein nächtlicher Trip auf der Leinwand, der sein völlig eigenes Ding war, aber doch auch irgendwie eine ganze Filmtradition in den Mund nahm, zerkaute und wieder ausspuckte. Ein Film, der diese Männer in den Mund nahm, die hartgesottenen, die auch in der Todesangst kein Verstecken, sondern nur die Flucht nach vorn kennen, der diese Männer zerkaute und wieder ausspuckte.

Zwei alte Freunde, einer auf der Flucht vor fiesen Mobstern, der andere ihm vielleicht helfend, ihn vielleicht verratend. Locker-Room-Talk wie in Carnal Knowledge (1971), handkameragefilmte urban wastelands wie in den authentizitätsverliebten Crime-Filmen der vorherigen Jahre, Mütterkomplexe wie beim Exorzisten (1973) oder auf dem Acid-Friedhof von Easy Rider (1969). Mikey und Nicky, ein letztes couple on the run auf den Mean Streets (1973) von Philadelphia. Peter Falk und John Cassavetes method-mumblen sich durch die Nacht, klammern sich an ihre Männerfantasie der Autonomie, während sie schon ach so abhängig voneinander sind.

Unter dem Schlagwort „pathos of failure“ hat der vor einem Jahr verstorbene Thomas Elsaesser das Kino des New Hollywood schon 1975 analysiert. Ein Jahr später, bei Elaine May: kein Pathos mehr, nur noch Scheitern, keine romantische Flucht mehr, nur noch verfluchte Flucht, kein cooler Chauvinismus, keine white negroes mehr, nur noch unverblümter Rassismus und feiger Frauenhass. Mikey und Nicky ist nicht nur ein toller Film und die schönste Kino-Erinnerung in diesem verfluchten Jahr, sondern auch ein mindestens ebenso passender Schlusspunkt fürs New Hollywood wie weiße Haie, Sternenkriege und Himmelstore. Weil er sich nicht nur wie ein Schlusspunkt, sondern zugleich wie eine Abrechnung anfühlt. Weil er ausgerechnet jenem Kino den Schleier wegreißt, das sich gern unverschleiert geriert.

Till Kadritzke

Befreiender Einbruch des Profanen

Ich sitze im gewaltigen Humboldt-Saal der Urania, der beinahe eintausend samtrote Kinosessel fasst, und warte auf den Beginn des Wettbewerbsfilms Die Adern der Welt, der in der Sektion Generation antritt. Es ist Berlinale, in Italien wütet bereits das Coronavirus, während das Risiko für die deutsche Bevölkerung vom RKI noch als „gering bis mäßig“ eingestuft wird. Ich sitze also in der ersten Reihe, wie so oft, und warte darauf, dass es losgeht, da erhebt sich ein Geschnatter und Geraschel im Raum, ganz unangebracht an einem solch ehrfurchtserheischenden Ort. Es sind Jugendliche – Hunderte! –, die sich klassenweise ihre Sitzplätze suchen – natürlich nur neben dem besten Freund, der besten Freundin und ja nicht neben dem oder der! –, offensichtlich um sich – wer hätte das gedacht? – einen Jugendfilm anzuschauen. Kurz überlege ich, ob ich mich nicht nach hinten drehen und mit zugekniffenen Augen laut vernehmlich schnauben soll, da erschrecke ich über meinen eigenen philiströsen Impuls und beschließe stattdessen, diesen profanen Einbruch in die heilige Festivalatmosphäre als eine ulkige Abwechslung zu nehmen. Eine gute Entscheidung, denn so kann ich dort mitlachen, wo ich andernfalls wohl die Stirn gerunzelt hätte: Szenenapplaus, Buhrufe, kursierende Liebesbriefchen, klingelnde Handys und – als einmal auf der Leinwand Sex angedeutet wird – ein Ausbruch an Massenhysterie. Nur Wochen später sollten sowohl Kinos als auch Schulen geschlossen werden. Es bleibt für mich – und vielleicht auch für diese Bande Halbwüchsiger – eine schöne Kino-Erinnerung, von der ich auch noch Monate danach im winterlichen Lockdown zehren kann.

Joshua Schultheis

Ozeanisches Gefühl

Der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, ist (wiedermal) ein iranischer: There Is No Evil, der Berlinale-Gewinner von Mohammad Rasoulof. Doch was bei mir am Ende eines Filmjahres (ein Kinojahr war es ja nicht) oft noch mehr hängenbleibt, sind einzelne Bilder. In Vorjahren war es etwa eine hypnotisierende, orangefarbene Wasserpflanze in Évolution oder die fließende, fliegende Lava aus Into the Inferno. Dieses Jahr stammen die Bilder aus der Doku Aquarela, die Wasser in all seinen berauschenden Formen eher visuell als narrativ erkundet: Eisberge, Eisschollen, Schnee, Regen, Dampf, Wellen, Gischt, Tropfen, Seen, Flüsse, Ozeane ... In einer Szene hat Regisseur Viktor Kossakovsky eine Unterwasser-Kamera mitten in das brachiale Tosen eines Wasserfalls gestellt – das hindurchscheinende Sonnenlicht färbt die gesamte Leinwand gelb. Ein andermal erkundet die Kamera die seltsam-organischen Mulden, Hügel und Täler eines Eisberges. Und in wieder anderen Szenen sehen wir, wie immense Eismassen von unvorstellbaren Kräften emporgedrückt, umgedreht und gespalten werden, als würde eine gigantische Maschine direkt unter ihnen wüten. In seiner Religionstheorie führt Sigmund Freud den Glauben an eine höhere Macht unter anderem darauf zurück, dass wir uns von den Kräften der Natur überwältigt fühlen. Angesichts der Natur-Schauspiele in Aquarela muss man selbst als Atheist aufpassen, sich nicht von dieser Welle religiöser Gefühle mitreißen zu lassen.

Martin Gobbin

Wie ein Kind, das sturmfrei hat

Der Corona-Frühphase konnte ich noch ein paar positive Seiten abgewinnen. Interessant fand ich zum Beispiel, wie sich das Auschecken anderer Männer verändert hat, wenn sie eine Maske tragen. Ein verhülltes Gesicht wirkt automatisch geheimnisvoller und steigert die Neugier. In der U-Bahn oder im Supermarkt fragte ich mich regelmäßig, wie wohl die Typen hinter diesem Stück Stoff aussähen – und war nicht selten überrascht, wenn sie sich schließlich entblößten. Auch wenn Masken im modischen Sinn meistens nicht gut aussehen, ist ihr Vorzug, dass sie die Aufmerksamkeit auf die Augen verlagern, die mir isoliert immer wacher und hungriger erschienen.

Auch der erste Lockdown hatte seine Vorzüge. In den besten Momenten fühlte ich mich wie ein Kind, das sturmfrei hat. Jeden Abend gab es einen Film, der ausschließlich nach dem Lustprinzip ausgewählt wurde. Zur Abendvorstellung kam regelmäßig ein Mitternachtsprogramm dazu. Weil mein Freund wegen eines gebrochenen Beins im Nebenzimmer nächtigen musste, breitete ich mich im Bett aus und guckte vor dem Einschlafen Pornos auf dem Smartphone. Man muss bekanntlich eine Weile suchen, bis man im Meer an Hardcore-Clips etwas Brauchbares findet. Oft gibt es zwar drahtige Kerle mit hübschen Gesichtern und langen Riemen, aber die Darbietung wirkt in vielen Fällen entweder narkotisierend oder zwanghaft grotesk.

Manchmal war ich aber überrascht, wie gut einige Szenen trotz der tristen, cleanen Ästhetik vieler aktueller Produktionen funktionieren. Zum Beispiel gab es den in jeder Hinsicht überproportional ausgestatteten Dr. Wolf, der sich entschieden, aber nie grob seinen jungen, zierlichen Patienten widmete (der Star mit dem sprechenden Namen LeGrand Wolf ist auch einer der Macher der populären, um religiöse Rituale und verbotenes Verlangen kreisenden MormonBoyz-Reihe). Diesmal war Jay in Behandlung: Spitzbubennase, leicht bekiffter Blick, eine über dem Schambein hervortretende Ader und ein dicker, unbeschnittener Schwanz.

Es lag eine ungewöhnliche Ruhe und Konzentration in dieser Nummer, eine scheinbar natürliche Anziehung zwischen zwei nackten Körpern und eine sich langsam steigernde Spannung, die viel mit Jays Blick zu tun hatte: Während der Doktor immer wieder in ihn eindrang, schaute der Junge erwartungsvoll und fordernd zu ihm auf, verdrehte vor Lust die Augen und suchte wieder den Blickkontakt zu seinem kolossal über ihm thronenden Sexpartner. Warum mir gerade dieser Moment so im Gedächtnis geblieben ist, hat vermutlich mit einem sehr ungewöhnlichen Jahr zu tun, in dem wir uns weniger oder zumindest vorsichtiger berührt haben. Manchmal konnte es sich da schon sehr intim anfühlen, wenn man sich nur angeschaut hat.

Michael Kienzl

Wie ein großer, freudiger Hund

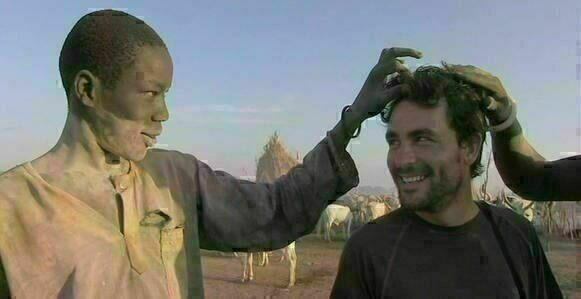

In diesem Jahr bin ich öfter abends rüber in Mamas Wohnung gegangen. Sie ist krank, und ich sah gerne im Fernsehen mit ihr und ihrem Freund Die Bergretter, Naked Attraction, Reeperbahn privat oder Bauer sucht Frau. Einmal waren sie gerade in einer britischen Reportage hängen geblieben. Ein strahlender, kerliger Typ von vielleicht Mitte dreißig kämpfte sich durch die „einsamsten und gefährlichsten Gegenden Mittelamerikas“. „Brutal“, sagte er oft, auf Englisch, außer Atem, und über sich selber lachend, weil er sich diese Strapazen immer wieder antat. Ich habe mir seitdem alle seine Filme besorgt. Levison Wood ist meist zu Fuß unterwegs, wochenlang. Oft auf den Rückseiten der Vorzeigeplätze der Erde, wo kriegerische Unklarheiten herrschen. Oder wo es aus anderen Gründen schwierig wird, so dass dort kaum jemand unterwegs ist. So wirken die Menschen, denen er begegnet, singulär, wie in Träumen, über die man sich noch lange wundert. Wood hört allen respektvoll und interessiert zu, von gleich zu gleich, charmant und zugewandt. Er ist selbstironisch, humorvoll und verspielt, und es macht ihm Spaß, alles mitzumachen und sich dabei lächerlich zu machen. Lässt nach Art der Massai eine Kuh zur Haarpflege Pipi auf seinen Kopf machen. Unterliegt lachend stämmigen iranischen Ringern. Tanzt, trinkt und feiert mit jeglichen Gastgebern. Wie ein großer, freudiger Hund genießt er auch herausfordernde Situationen; ich bin froh, nicht seine besorgte Mama zu sein. Es gibt nämlich auch Unglücke, sogar schreckliche. Dann sieht man seine Angst, wenn er sich bei Kampflärm aus der Ferne in einem unsicheren Hotel verstecken muss, während Panzer durch die Straßen rollen und viele längst geflohen sind. Aber er ist nicht leichtsinnig, kein Protzhansel. Vorsichtig genug, um weiterleben und -filmen zu können. „Uuh, ein Mann mit militärischer Ausbildung und Model-Gesicht“, neckt mich ein Freund. Aber zum Glück spielen politische Haltungen in seinen Filmen keine Rolle. Und wenn man ihn (ab und zu) nackt sieht, ist er gar nicht so durchtrainiert. Und man kommt schön viel rum mit ihm: Himalaya, Kaukasus, Arabien und Nil. Einmal besuchte er einen alten Kriegskameraden in einem abgelegenen levantinischen Gebirgsdorf, und die Kinder seines Freundes übten ehrfürchtig seinen Namen, wie den eines Westernhelden: Levison Woood! Ich bin gespannt, was er als Nächstes macht.

Silvia Szymanski

Für immer gebrochenes Mensch-Sein

Ich glaube, Bohnenstange von Kantemir Balagov ist der Film, der mich 2020 am meisten erschüttert hat. Durch alle Szenen hindurch zieht sich das Gefühl eines für immer gebrochenen Mensch-Seins. In einer von vielen eindrücklichen, großartig komponierten Szenen steht ein Kind vor einer Gruppe von Kriegsversehrten. Man sieht den kleinen Jungen von hinten, alle Blicke sind auf ihn gerichtet. Es könnte ein Moment sein, der dem allgemein herrschenden Trübsinn abgerungen wird: Die Männer machen wild durcheinander Tiere nach, wollen den kleinen Jungen unterhalten. In ihre Nachahmung mischt sich aber zunehmend etwas Haltloses, die spielerische Darstellung weicht dem Verdacht, dass diese Männer sich selbst spielen, sich der künftigen Generation unverhohlen so geben, wie sie nun sind. Mit diesen wenigen Bildern wird der Zukunft und der Hoffnung dieses Kindes eine Absage erteilt, wird es, scheinbar zärtlich, scheinbar im Spiel, gewaltsam in die Welt der Erwachsenen gerissen. Ein kleiner, mangelernährter, unsicherer Körper, der einem wilden Pulk gegenübersteht.

Manon Cavagna

Nach dem Heist erstmal eine schmöken

Die schönsten Assoziationsausflüge macht das Kino bekanntlich, wo man sie am wenigsten erwartet: Der Herbst des Jahres stand gerade in den Startlöchern, und ins Kino zu gehen wurde wieder ein wenig selbstverständlicher für mich. Im Lockdown hatte ich zuvor ein neues Interesse für die Kumpel aus dem Ruhrpott und die dazugehörige Arbeiterkultur entwickelt. Einige Wikipedia-Artikel über die letzten Zechen Westdeutschlands, unter Tage gedrehte Reportagen, mit Pathos vorgetragene Steigerlieder und Grönemeyer-Auftritte im Bochumer Stadion später sitze ich jedenfalls wieder im Kino und sehe Michael Manns frühes Heist-Movie Thief (1981).

Was mich an Manns Gangsterfiguren sowieso schon immer begeistert, ist der Gegenentwurf zum Bild des Mobsters, der aus familiären Bindungen heraus agiert. Manns Gangster sind stattdessen oft technische Virtuosen und ihre Beziehungen zueinander mehr durch das kollegiale Arbeitsverhältnis als durch die Tradition bestimmt. Es sind denn auch die heists, die Arbeit selbst, deren minutiöse Umsetzung mit allerlei Werkzeug der Technokrat Mann voll auskostet. Thief hatte da einen Moment parat, der nicht nur die Mann’sche Gangsterfigur auf den Kopf, sondern auch meine kürzlich entwickelte Arbeiterleidenschaft mitten ins Herz trifft. James Caan spielt Frank, einen Autohändler, der sein Geld eigentlich mit Diamantenraub verdient, und so findet er sich irgendwann vor einer tonnenschweren Safetür wieder, die er mit einem überdimensionalen Schweißgerät durchschmelzen will. Was folgt, ist eine Szene, die wie keine andere aus meinem Kinojahr (honorable mention: der überkochende Schmelzofen in King Vidors An American Romance) jene Schwere und Hitze vermittelt, die manuelle Arbeit ausmachen kann: Das Eisen des Tresors fängt also an zu glühen, schmilzt dann langsam, schäumt bald fast, die Kollegen müssen mit Feuerlöschern ständig die Umgebung abkühlen, und das analoge Filmmaterial spielt verrückt, hält den hellen Lichtbögen des schweren Geräts kaum stand.

Während Franks Kollegen am Ende dann schon die Diamanten sichern, nimmt er selbst den Gesichtsschutz ab und wir sehen sein schweißgebadetes, rußverschmiertes Gesicht, bestückt mit einer wahrlich verdienten Zigarette und einem zufriedenen Lächeln, das nur der Stolz getaner Arbeit auslösen kann. Heat ist mit seinem abgewichsten Robert DeNiro schon toll, aber das ist nichts gegen den rauen, ganzkörperbehaarten, oft nur mit Unterhemd bekleideten James Caan in Thief. Seine Figur Frank ist längst kein Sonny mehr, wie er ihn noch in Der Pate (1972) zum Besten gab, aber auch noch kein kühler Profi wie DeNiros McCauley. Er ist ein hitziger Malocher, ein echter Proletarier, der sich am Arbeitsplatz die Hände schmutzig macht und danach die verdiente Schmökerpause gönnt.

Jonas Nestroy

Widersprüchlichkeit kein Grund zur Scham

Juni 2020, das Festival von Cannes ist – nach ewigem Hin und Her – abgesagt, aber eine Liste von Filmen, die dort gelaufen wären, gibt es. Online auf verstreuten Plattformen sind Begegnungsstätten für Meetings, Filmscreenings, Konferenzen eingerichtet. „Le Marché“ findet digital statt. Ich habe unterschrieben, dass ich hier nicht als Kritiker teilnehme, sondern fürs Filmfestival Mannheim-Heidelberg, sonst dürfte ich die meisten Filme nicht sehen. Das Festival von Cannes ist exklusiv, der Marché ist es erst recht. Wir „sichten“, um das Programm zusammenzustellen. Unglamouröser geht kaum: Ich sitze mit Kopfhörern im Großraumbüro, vor mir zwei Bildschirme, auf jedem läuft ein Film, damit die Verleiher, die alle Statistiken einsehen können, nicht wissen, wie schnell ich welchen Film tatsächlich abgebrochen habe. Es sind auch gute dabei, ich registriere das, mehr Maschine als Mensch in diesem Setting.

Nach und nach leert sich der Raum, die Bürozeiten neigen sich dem Ende zu. Der Holzstuhl, auf dem ich sitze, ist gar nicht so unbequem, wenn man die Beine hochlegt. Ein letzter Film für heute, ich beginne ihn spät, und er dauert lang. Aber ich freue mich drauf, wenigstens einen zu gucken, ohne gleichzeitig auf die E-Mails zu schielen. Der Titel ist verheißungsvoll umständlich: Les choses quʼon dit, les choses quʼon fait. Was man sagt, was man tut. Ich muss sofort an einen oft gehörten Erziehungsspruch meiner Mutter denken: „Fais ce que je dis, pas ce que je fais“. Tu was ich sage, nicht was ich tue. Zweifelhaft, klar, aber so schön zusammenfassend, dass Widersprüchlichkeit kein Grund zur Scham ist.

Der Film von Emmanuel Mouret, der den englischen Titel Love Affair(s) trägt, ist einer dieser Filme, die als „sehr französisch“ gelten, weil viel gesprochen wird und Fremdgehen auch glücklich machen kann. Und zunächst ist der Film auch das, was er zu sein scheint: eine romantische Komödie, die das Erzählen von Beziehungen aus unterschiedlichen Perspektiven genießt. Vieles ergibt sich aus dem Off-Kommentar, der in keinem ganz eindeutigen Verhältnis zu den Bildern steht. Die Komik, die Mouret so fantastisch einschleust, ist eine der Empathie mit dem Absurden.

Im Unterschied zum klassischem Screwball oder zur zeitgenössischen US-RomCom geht es nicht darum, wilde Menschen für die Ehe einzufangen oder gar zu zähmen, sondern darum, offenzulegen, wie widersprüchlich Menschen sein können. Weil sie beides gleichzeitig wollen: verheiratet sein und nicht verheiratet sein, monogam sein und es nicht sein, den Träumen hinterherhängen, für den anderen da sein, niemandem Schmerz zufügen oder vielleicht doch. Die Komödie wird zum Liebesreigen, immer inniger, immer schöner, immer immersiver. Mouret versteht das Verlangen nach einem konsequenten Handeln und Sprechen, daraus schöpft er das Drama. Das Auseinanderklaffen von dem, was wir tun und vorgeben zu tun, macht uns bei ihm erst recht liebenswert. Ein Film, der nicht besser ins Jahr 2020, dem Jahr der uneingelösten Versprechen, passen könnte. Hoffentlich findet er 2021 einen deutschen Verleih. Ich habe beim Schauen jedenfalls meinen Bürostuhl vergessen.

Frédéric Jaeger

Knock knock. – Who’s there? – Not your dad.

Scott hat seinen Vater Stan, selbstlosen firefighter und – wie gegen Ende von The King of Staten Island (Judd Apatow, 2020) klar wird – zugekoksten crazy guy, verloren, als er gerade einmal sieben Jahre alt war. Erwachsen kann er zwar mit seinen dauerbekifften Buddys darüber scherzen, aber in ihm klafft da nach wie vor ein Loch, das bislang nichts füllen konnte. Stand-up-Comedy-Star Pete Davidson manövriert seinen mit Tattoos übersäten, schlaksigen Mittzwanzigerkörper plan- und antriebslos durch nichtssagende Straßenzüge, Cafés und Kneipen, wobei ihn seine krassen Outfits (ein schlabbriger Batik-Jogginganzug zum Beispiel) und die halb ungewollte, halb selbstironische Coolness zum King des blue-collar-Bezirks krönen. Seine jüngere Schwester hat hingegen ein solides Dasein im Sinn, ist die lebenspraktische Antithese zu diesem Dude, der auch mal einem Neunjährigen den Punisher auf den Arm tätowieren will – „the second-worst thing you could do to a kid in the woods“.

Komik und Tragik liegen eng beieinander. Apatow bastelte Davidson aus dessen Lebensgeschichte eine Art filmische Therapiesitzung: Seine Mutter (gespielt von Marisa Tomei) ist hier wie dort Schulkrankenschwester; sein Vater, Scott M. Davidson, starb tatsächlich im Einsatz, allerdings nicht beim Einsturz eines Hoteldachs, sondern bei der New Yorker Kollektiverfahrung schlechthin, an 9/11.

The King of Staten Island ging diesen Sommer, als die Kinos ja tatsächlich einmal offen hatten, total unter. In meiner Stadt war er vielleicht eine Woche zu sehen, schlimmerweise synchronisiert. So hab ich ihn, wie das meiste andere dieses Jahr, im stillen Kämmerchen gesehen. Toll finde ich den gediegenen Rhythmus, vor allem wie liebevoll der Film seine Konstellationen und Pointen auffächert; alles also, was die Laufzeit von knapp 140 Minuten stoisch in Kauf nimmt. Man fühlt sich sowieso wie in einer Serie, traut diesem Kosmos noch mehr schöne Geschichtchen zu. Und dann ist da noch das Altmodische, das moral play, das, glaube ich, bei einigen nicht so gut ankam. Scott kriegt seinen Kram nämlich zusehends auf die Reihe, gesteht seiner Sexpartnerin seine Liebe ein, akzeptiert den neuen Freund seiner Mutter (Bill Burr), trägt Verantwortung. Wie der Spätpubertäre erwachsen wird, ist aber keine wertkonservative Fantasie, sondern ein, so will ich’s mal nennen, Komödienhumanismus, der seine Figurenpsychen unbedingt ernst nimmt und dem ich gern die eine oder andere Dumpfheit (zu viel Bromance etwa) verzeihe.

Tilman Schumacher

Film als Vorwand

Es ist ein kleines Kino in der niedersächsischen Provinz, wo ich Christopher Nolans Tenet sehe; ein Kino, in dem prinzipiell nie viel los ist und das immer ein bisschen zu doll nach Popcorn riecht. Regelmäßig besuche ich es mit Freund*innen aus der Lust am Blockbuster. Nach den Filmvorführungen gab ein obligatorisches Bier in der Kneipe um die Ecke oder einer WG-Küche für uns den Anstoß, über Gesehenes zu fabulieren, zu streiten und Recherchen anzustellen. Pandemiebedingt fiel das natürlich aus. Aber wegen Nolan haben wir uns als Interessensgemeinschaft für einen der raren Besuche im Lichtspielhaus 2020 verabredet – auf ein Wiedersehen im Kino. Sentimental schlendere ich mit Mund-Nasen-Bedeckung dorthin. Jetzt also Tenet, denke ich, ohne Bier. Na gut.

Bei der Aufgabe, über das schönste Kinoerlebnis dieses Jahres nachzudenken, wollte ich eigentlich nicht über Tenet schreiben, handelt es sich doch um einen Film, der genug mediale Aufmerksamkeit erfahren hat. Und ich werde auch nicht explizit über Tenet schreiben, kann ich gar nicht; denn es ist die Begegnung mit den Freund*innen, die die Sichtung und Erinnerung des Films für mich durchdringt. Auf der Suche nach meinem vorreservierten Sitzplatz zwischen einem Ehepaar zur Linken und einem bärtigen Mann um die 50 zur Rechten erspähe ich die Menschen, mit deren Stimmen und Gesichtern ich in den letzten Monaten fast nur über das Smartphone in Berührung gekommen bin. Meine Lieblingskinobegleiter*innen sitzen in den Reihen hinter mir verteilt, mal zu zweit, mal alleine. Wir winken uns, dann setze ich mich verlegen hin, vielleicht sogar ein bisschen überfordert von der analogen Zusammenführung. Der bärtige Mann zu meiner Rechten nickt mir zu, als wollte er mich beruhigen, als würden auch wir uns kennen und ständig gemeinsam ins Kino gehen.

Das leise, fragende Murmeln der einen bekannten Stimme, das Lachen der anderen vertrauten an einer unpassenden Stelle, die verstohlenen Blicke und Handzeichen, die wir uns durch den Kinosaal gelegentlich zuwerfen. Mit Sicherheitsabständen stehen wir nach der Vorstellung draußen im Kreis und diskutieren. Wo die einen neun Zeitachsen und die Filmografie von Robert Pattinson aufarbeiten, geben die anderen angesichts dessen auf, was sie alles schon in den ersten fünf Filmminuten verpasst haben. Vorbeigehende Fußgänger*innen beobachten skeptisch jene Zusammenkunft, wo Sätze häufig wiederholt werden müssen, damit sie trotz Behelfsmasken verstanden werden können. Es gibt kein Bier an diesem Abend, aber das unabdingbare Bedürfnis, sich über Filme auszutauschen, diesen einen Film zu dechiffrieren, der sich in seiner größenwahnsinnigen Verschwurbeltheit ja genau dem Verstehen entziehen will. Ein Film als Vorwand, um mal nicht darüber sprechen zu müssen, wie es dir und mir denn gerade geht.

Anne Küper

Und dann passiert es doch

Da saß ich also, allein in meinem Bett und klickte mich durch die Online-Anmeldung des Portals. Wie so viele andere Filmfestivals zeigten auch die Französischen Filmtage Tübingen-Stuttgart coronabedingt ihr Programm über Online-Streamings. Besser als nichts, denke ich, während ich meine E-Mail-Adresse zur Registrierung eingebe. Irgendwie schwingt ja bei allen Kulturveranstaltungen in diesem Jahr unweigerlich ein Schadensbegrenzungsgefühl mit. Einerseits froh über das Online-Angebot, das sich vor mir auftut, merke ich andererseits, dass mir bei einem Filmfestival in Netflix-Gemütlichkeit etwas fehlt.

Welche Haltung soll ich also einnehmen, so bequem zu Hause? Normalerweise kenne ich Filmfestivals als ein, im besten Sinne, anstrengendes Unterfangen. Zwischen den Filmen bleibt meist wenig Zeit, man schleppt den ganzen Tag seine Sachen in einer hippen, aber unbequemen Festivaltasche von A nach B und fällt abends vor Erschöpfung und mentaler Reizüberflutung ins Bett. Ganz besonders fühle ich mich mit den Französischen Filmtagen verbunden, die seit meinem Studium in Tübingen mein Lieblingsfestival sind. Hier habe ich 2010 das erste Mal Festivalluft geschnuppert und meine Leidenschaft für das frankophone Kino entdeckt.

Ich stelle mir also einfach vor, wie ich das „Kino Museum“ an der Ecke Wilhelmstraße / Stadtgraben betrete und im historischen Schillersaal Platz nehme, während ich zu Hause A l’abordage (2020) von Guillaume Brac anklicke. Es öffnet sich kein Vorhang, keine persönliche Anmoderation von einem der Festivalmitarbeiter. Nur ich und mein Laptop. Der Film beginnt – und dann passiert es doch. Das gemächliche Tempo des Films, der die Hitze eines Sommers in Südfrankreich förmlich verinnerlicht hat, nimmt mich ein. Ein spontaner Roadtrip, ein Campingplatz am Fluss entführen mich – zwischenmenschliches Chaos zwischen fünf jungen Franzosen. Herrlich humorvoll, aber auch zart und einfühlsam. Ich lasse mich treiben, entdecke einen Film, den ich, wäre er in die deutschen Kinos gekommen, vermutlich übersehen hätte. Am Ende tauche ich auf und habe dieses wunderbare Gefühl, etwas entdeckt zu haben, das mich ganz unmittelbar begeistert. Egal, wie 2021 wird, ich freue mich jetzt schon auf das Programm der Französischen Filmtage.

Rebecca Raab

Five Bags of Popcorn

Wer heutzutage darüber nachdenkt, was für eine Rolle das Hollywood-Kino in der Gesellschaft einnimmt, sollte sich unbedingt die von dem Kabelfernsehsender Adult Swim produzierte Webserie On Cinema at the Cinema ansehen, deren zwölfte und womöglich letzte Staffel dieses Jahr erschienen ist, sowie die Spielfilmauskopplung Mister America von 2019. Nicht etwa deshalb, weil darin etwas über Filme zu erfahren wäre. Im Gegenteil. In On Cinema bildet das Kino das leere Zentrum einer endlosen Reihe von Abschweifungen, in denen zwei Moderatoren, die eigentlich über Filme reden sollten, immer wieder das Thema verfehlen. Seltsamerweise entsteht dadurch indirekt eine Enzyklopädie all der sekundären Funktionen, die das Kino als Institution in der heutigen Konsumgesellschaft einnimmt. Hollywood als kollektive Obsession, Gegenstand der Fachsimpelei selbsternannter Experten, Ausgangspunkt infantiler Fankulturen und Spiegel der eigenen narzisstischen Fantasien. Tim Heidecker und Gregg Turkington, als Comedians kompromisslose Vertreter eines Anti-Humors, der sich über das gezielte Verfehlen von Pointen definiert, sitzen in einem Kinosaal nebeneinander, zeigen Filmausschnitte und bewerten diese auf einer Skala von „Five Bags of Popcorn“, wobei die meisten Filme pauschal die volle Punktzahl erhalten oder sogar darüber hinausschießen. Dabei verlieren sie sich in jeder Folge in einem unendlichen Kampf um die Vorherrschaft über die Show und das damit verbundene Prestige. Beide stehen für einen je eigenen Typus toxischer Männlichkeit, der dem anderen scheinbar entgegengesetzt ist, sich aber mit ihm im beiden eigenen, maßlosen Egoismus trifft: Heidecker ist das typische reaktionäre Alphamännchen, das On Cinema als Sprungbrett für weitergehende Businesspläne benutzt, Turkington ist der archetypische Nerd, für den es kein Leben jenseits seichter Unterhaltungsfilme der 90er gibt, die er unter der Rubrik „Popcorn Classics“ in jeder Folge vorstellt. Ausschließlich auf VHS, versteht sich.

Patrick Kokoszynski

Es sah aus wie die perfekte Gelegenheit: G. und ich waren erst kürzlich in die USA gezogen, bald darauf suchte uns der Covid-Lockdown heim. Die allermeisten Kinos waren dicht, aber ausgerechnet die amerikanischsten aller Kinos, die Autokinos, blieben offen, und in unserer Nähe programmierte eines davon dann auch noch American Graffiti (1973) von George Lucas, einen amerikanischen Autofilmklassiker, den wir zufällig beide nie gesehen hatten. Genau wie wir noch nie im Autokino gewesen waren. Also rein ins Auto, raus aus der Stadt, zu einer einsamen, riesigen Leinwand im Nirgendwo. Davor ein gigantischer Parkplatz, am Snackstand herrscht Maskenpflicht. Autokinos waren früher Orte für cheap thrills und erste sexuelle Erfahrungen, heute sind es Nostalgieveranstaltungen. Vor unserer Vorstellung wird die Nationalhymne abgespielt. Später ist es vor allem ungemütlich. Im Auto wird es im floridianischen Hochsommer verdammt heiß, außen stechen die Mücken. Beim Versuch, die Klimaanlage nachzujustieren, springt einmal unser Licht an. Anderen im Publikum scheint es ähnlich zu gehen. Immer wieder leuchtet hier und da ein Scheinwerfer in Richtung Filmbild, gelegentlich heult ein Motor auf. Das lenkt die Aufmerksamkeit auf die Differenz zwischen der stylischen Maschinerie auf der Leinwand und der glamourösen Maschinerie auf dem Parkplatz. Kino lässt sich oft so beschreiben, dass da Standardmenschen upgedatete Menschen, nämlich Stars anschauen. In unserem Fall schauen Standardautos upgedatete Autos, nämlich Nostalgie-Hochglanzvehikel an. Das bringt mich wieder zum Film, der mir leider auch nicht gefällt. Schon vier Jahre vor Star Wars versteht Lucas, scheint mir, Kino primär als ein Schaufenster, das stromlinienförmige popkulturelle Artefakte in Szene setzt. Ich fühle mich gründlich fehl am Platz. Kann sein, dass es auch nach Corona noch ein bisschen dauern wird, bis ich wieder ins Kino zurückfinde.

Lukas Foerster

Forever at Home

Erinnert sich noch irgendwer an Tiger King? Mir zumindest kommt der Kult um den Netflix-Siebenteiler schon jetzt wie ein Ereignis aus einer versunkenen Ära vor, deren Moden man nur noch bedingt nachvollziehen kann. Der Einblick in die US-amerikanische Großkatzenhalterszene konnte einen mit der conditio humana hadern lassen, mochte aber den Legionen von in die Ereignislosigkeit verbannten Couch-Potatoes als eine Art lebenserfülltes Gegenstück gerade recht gekommen sein. Ich verknüpfe die Serie mit der Zeit, als die Straßen Berlins wie ausgestorben waren, es abends noch früh dunkel wurde und die Venus am Abendhimmel über meinem Balkon ihrem größten Glanz zusteuerte (zusammen mit dem Mond ein great gig in the sky, dem wenig auf dem Screen das Wasser reichen konnte). Aber wie auch immer, nach zweieinhalb Folgen habe ich abgebrochen. Die anfänglichen WTF?-Flashs, wie sie wohl alle erleben, die unvorbereitet in dieses Gehege geworfen werden, kippten ziemlich abrupt in Zweifel und Abwehr um, auch gegenüber der voyeuristischen Zuschauerposition, in die die Serie einen von Anfang an locken will (dass man darauf auch anders blicken kann, hat Till drüben beim Filmdienst gezeigt).

Ein ähnlicher, wenn auch nicht ganz so heftiger Stimmungskipppunkt widerfuhr mir bei der Serie Freud, ebenfalls Corona-Frühzeit, ebenfalls Netflix, auf die ich als Marvin-Kren-Fan sehr gespannt war. Mit dem aufklärerischen Impetus des Namensgebers hat sie nicht viel am Hut: Sie fantasiert Wien als einen in Blutrot getauchten Fin-de-Siècle-Gothic-Horror-Fiebertraum, mit dem jungen Sigmund als Kreuzung zwischen Hypnose-Scharlatan und Sherlock Holmes, einem kriegstraumatisierten Leutnant als Sidekick und einer somnambulen Salomé, verführerisch und gefährlich. Meine anfängliche Affizierung machte in dem Zuge Überdruss Platz, in dem alle interessanten Antagonisten frühzeitig wegstarben und einem immer kruderen Gebräu über ungarische Umstürzler Platz machten, bis der Serie mit der Blutorgie in Folge 5 alle Sicherungen durchbrannten. Im Nachhall bleibt die Erinnerung an einen Budenzauber.

Klang beides weder nach schönstem Moment noch nach bestem Film? Stimmt wohl. Dabei wusste ich in den Vorjahren schon Wochen vorher, worüber ich schreiben will. 2020 aber kann ich das weder losgelöst von den Ereignissen tun, noch will ich eine Verbindung herbeikonstruieren, mit der sich Film oder Moment als Trostspender und Sinnstifter feiern ließen – auch weil mir dafür in diesem Jahr zu viel Leute auf die Nerven gingen, die das Kino ein bisschen zu wichtig nehmen. Nur fürs Protokoll halte ich fest, dass hier als schönster Kinomoment in zwölf Teilen die Michael-Mann-Retro im Arsenal hätte stehen können, die ich in dem kurzen Herbst zwischen den Lockdowns im Kreise guter Freunde zelebriert habe. Und als beste Serie die fünfte Better Call Saul-Staffel, mit der Netflix für mich dann doch noch die Kurve gekriegt hat. Der diesjährige moment of grace gehört jedoch einer Gesangsdarbietung in zweifelhaftem Rahmen – von einem der wenigen Künstler, denen es gelang, für die Situation einen passenden Ausdruck zu finden, lustig, traurig, human und von großem Ernst. Und da das alles selbsterklärend ist, überlasse ich ihm nun einfach die Bühne.

Maurice Lahde

Kommentare zu „Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2020“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.