Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2019

Pubertäre Befreiungsschläge, Höhenangstlust und Astronautenfantasien: critic.de-Autoren berichten von filmischen Versuchungen in 10.000 Meter Höhe und unter der Erde, im Cineplex und im Kino des Nachbarn.

Hinter jeder Tür eine andere Versuchung

Eigentlich hatte ich mir an diesem Abend vorgenommen, in einer renommierten Kinemathek ein mir noch unbekanntes Meisterwerk der Filmgeschichte anzuschauen. Aber dann kam eine Freundin wie die Schlange aus dem Garten Eden und meinte, man könne doch auch Last Christmas im Cinestar kucken – immerhin würde das einzige ausschließlich mit Originalfassungen bespielte Multiplex der Stadt Ende des Jahres für immer seine Pforten schließen. Und weil man bei Kinobesuchen ohnehin nie auf die Vernunft hören sollte und spontane Umentscheidungen sowas herrlich Aufregendes haben, sitze ich ein paar Stunden später in einem der schönsten neuen Filme des Jahres.

Bis vor ein paar Jahren bin ich noch regelmäßig ins Theater gegangen, aber die Atmosphäre dort hat mich immer mehr betrübt. Dass ich seit einem Jahr wieder vermehrt in Multiplexe gehe, hat deshalb auch etwas von einem pubertären Befreiungsschlag. Ich will das Cinestar nicht idealisieren: Es sieht hier ein bisschen aus wie in einem Parkhaus, eine Flasche nicht so wirklich gutes Bier kostet 5 Euro, und der Geräuschpegel während des Films ist manchmal gewöhnungsbedürftig. Allerdings ist es auch gerade dieses zwang- und kulturlose Setting, die Abwesenheit jeglicher bildungsbürgerlichen Distinktionshuberei, die diesen Ort so toll machen. Ein Kino als gesichtsloser Konsumtempel, in dem hinter jeder Tür eine andere Versuchung lauert.

Als wir nach dem Film aus dem Saal kommen, bietet sich ein schönes Bild: Wie es der Zufall will, sind die Kinemathek und das Cinestar nur durch eine Glasscheibe getrennt und auch beide Filme enden zur selben Zeit. Es ist, als würde man eine andere Version seines Lebens sehen. Nicht unbedingt eine schlechtere, aber in diesem Augenblick fühlt es sich richtig an, auf der Seite der Scheibe zu stehen, wo es einen Eismann gibt und es nach Popcornfett riecht.

Michael Kienzl

Das erste Mal Höhenangst im Kino

Brad Pitt läuft im Raumanzug durch einen Büroraum. Im ersten Moment könnte er auch eine Wette verloren haben. Zwei Türen weiter öffnet sich doch das All vor ihm. Ein blauer Bogen unter dem endlosen Schwarz zeigt uns, dass sich die Erde unter ihm befindet. Die Kamera beginnt daraufhin über seinen Kopf zu schwenken, womit sie an den Abgrund herantritt und langsam, aber bestimmt über die Kante vor ihm nach unten blickt. Ein sehr bestimmtes Gefühl in meinem Magen macht mich darauf aufmerksam, dass Brad Pitt mit seinem Raumanzug sich noch im Gravitationsbereich der Erde befindet. Dass es also nach unten geht, sollte er fallen. Der Film nimmt einen danach gleich wieder woanders hin mit, aber so kurz es war, so war es doch da: In Ad Astra hatte ich das erste Mal Höhenangst im Kino.

Robert Wagner

Durch sanfte Übergänge bezirzen

Ganz ausschließen kann ich nicht, dass es ein kindlicher Wunsch ist, in einen Film ganz einzutauchen, in ihm leben zu wollen. Wie die Rückkehr in den Bauch der Mutter vielleicht, oder doch nur die nostalgische Erinnerung an eine Zeit, in der ich mich leichter aufsaugen ließ von einer einzelnen Sache. Die Kino-Momente, an die ich mich am liebsten zurückerinnere, waren 2019 solche, in denen ich mich von der Leinwand drastisch angezogen fühlte, nicht um mich selbst zu vergessen, sondern um mit dem Film zu denken und zu fühlen. Es hat etwas mit Rhythmus und Lichtstimmung zu tun, mit Pathos auch. Mit der weichen Seite des Kinos, die bezirzt durch sanfte Übergänge. Dieser Filme gab es einige, Martin Eden ist das herausragende Beispiel. Ein kleiner Glücksmoment. Die Bewegungen von Pietro Marcellos Film sind eine Suche, gleichzeitig ein Fliehen und ein Ankommenwollen, eine Projektion mit wenig Grundierung in der (historischen) Wirklichkeit, mehr in den Gesichtern und im Kostüm. Martin Eden erzählt von einem politischen Kampf, vom Lernen durchs Lesen und Reden. Es ist ein Film über gesellschaftliche Klassen und ihre Marker, über das 20. Jahrhundert. Es ist ein sensibler und ambitionierter Film, durchdacht und komplex. Vor allem aber scheint er mir verliebt zu sein, unvorsichtig, überbordend. Ich wollte nicht, dass er zu Ende geht

Frédéric Jaeger

Der Moment und die Erinnerung daran

Das Haus am Meer (2017) ist kein Ausreißer in Robert Guédiguians Filmografie. Einmal mehr schart der französische Regisseur seine treuen Weggefährten um sich – Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan –, einmal mehr spielt die Handlung an der französischen Mittelmeerküste, einmal mehr ehrt Guédiguian solidarische Arbeitergemeinschaften, einmal mehr bleibt der Klassenfeind im Verborgenen, zeitigt aber sichtbare Folgen. Der tollste Moment aber ist kein „einmal mehr“, wenngleich ihn nur das „einmal mehr“ möglich macht: Mitten im Film und völlig überraschend zitiert Guédiguian aus seinem Film Ki lo sa? (1985). Der Auszug zeigt die Schauspieler in derselben Konstellation, am selben Ort, dreißig Jahre früher (dass das überhaupt möglich ist, dass es diese Bilder gibt!), sie tollen wie ein Haufen Welpen herum, sie lachen, sie fahren ohne Ziel, sie sind kräftig, sie sind frei, Bob Dylan singt „I Want You“, und wir wollen es auch: den Moment und die Erinnerung daran.

Es ist ein magischer Moment. Die als Erinnerung der Protagonisten montierte Szene zeigt mühelos auf, wie dem Küstenort der Lebenssaft ausgegangen ist, sie beschwört gleichzeitig die Unbeschwertheit der good old days und die Traurigkeit ihres unwiderruflichen Ablebens. Aber wenn Guédiguians Kino im eigenen Fundus gräbt, dann weist das natürlich über die Handlung des Films hinaus. Es ist eine Hommage, an die genannten Schauspieler, an das eigene Werk, an die Möglichkeiten des Kinos, der Chronologie zu trotzen. Was diese wenigen Augenblicke so wertvoll macht, ist das Wissen um die dreißig Jahre, die ihnen zugrunde liegen, und das einzigartige Vermögen des Kinos, diese derart zu ballen. „Time is on his side“, singt Dylan in „I Want You“; Guédiguians Selbstreferenz verneigt sich genau davor: dass die Zeit in der Hand des Kinos ist.

Manon Cavagna

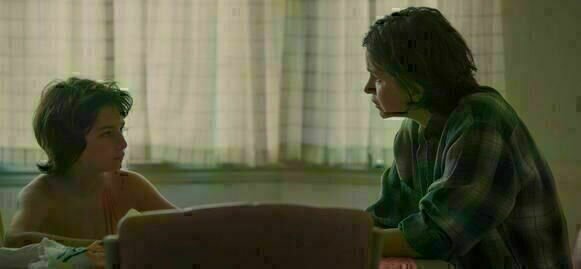

Trennwände einreißen

Eigentlich wollte ich einen ganz anderen Film sehen. Da der aber ausverkauft war, landete ich in The Farewell, einer A24-Produktion. „Based on an actual lie“, verspricht der clevere Werbeslogan. Es geht um Billi, eine junge Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, die erfährt, dass ihre geliebte Oma in China bald sterben wird. Die ganze Familie weiß das, nur die Oma selbst nicht – ortsüblichen Gepflogenheiten entsprechend, lügt man ihr vor, es sei gesundheitlich alles in Ordnung. So soll sie ihre letzten Wochen unbeschwert genießen können. Billi fährt mit ihren Eltern nach China, um sich zu verabschieden, doch ihre schwierigste Aufgabe besteht darin, trotz ihrer Trauer die Lüge aufrechtzuerhalten.

Der Trailer hatte mich eher skeptisch gestimmt: Er lässt den Film mal wie eine simplifizierende Culture-Clash-Komödie wirken, mal wie einen sentimentalen Tearjerker und – am allerschlimmsten – mal wie eines jener pädagogisch wertvollen Middlebrow-Werke, in denen Figuren und Zuschauer etwas über das Leben lernen sollen. Doch dann dieser Film: Ich habe dieses Jahr vermutlich in keinem anderen Film mehr gelacht als in The Farewell – und die Komik beruht nicht, wie befürchtet, auf kulturellen Stereotypen, sondern auf autobiografischen Erlebnissen der Regisseurin Lulu Wang. Vor allem aber habe ich seit Jahren nicht mehr so geheult wie in The Farewell – weniger in den offensichtlich traurigen Momenten als in Szenen, wo Billi (einmal wütend, einmal vergnügt singend) Trennwände zwischen sich und ihren Eltern einreißt. Und ja, etwas über das Leben gelernt habe ich tatsächlich auch: Wenn „A24“ vorne drauf steht, kann man Filmen fast blind vertrauen.

Martin Gobbin

Mit anderen Augen (1)

Ich hatte einen tollen Platz ziemlich weit vorne am Rand. Schräg gegenüber, im Mittelteil des Saals, saß Béla Tarr. Er hatte die Haare kurz, keine Zigarette im Mund, blickte nicht mit dieser frierenden Buckelhaltung auf den Boden – ich hab ihn erst gar nicht erkannt. In der Regel ist mir so ein anwesender Regisseur eher egal. In diesem Fall, also im Fall von Sátántangó, der mit den beiden Pausen achteinhalb Stunden lang war (und dann ist man ja auch noch ein bisschen früher da und klatscht dann zum Schluss auch gerne – irgendwie beklatscht man sich ja auch selbst ein bisschen), war das was anderes. Schließlich hat man am Ende dann doch den ganzen Tag miteinander verbracht. Manchmal habe ich, ich sah Sátántangó zum ersten Mal, versucht, den Film mit seinen Augen zu sehen, vielleicht, weil er in meiner Blickachse saß. Jedes Bild und seine Zeit auswendig zu kennen, zu wissen, ob die Katze den Dreh überlebt hat, wie die Pferde so wild werden konnten. Das ist mir klarerweise nicht gelungen, was auch egal war. Danach bin ich in den Ritter Butzke bis um halb sechs in der Früh.

Lukas Stern

Into the void

Astronaut werden, dieser kindliche Berufswunsch treibt meine liebste Kinobegleiterin und mich seit unserer Sichtung von First Man letztes Jahr wieder um; zu ihrem etwa zeitgleich angetretenen neuen Job schenke ich ihr, als Alternativplan für die zweite Lebenshälfte, ein Buch über Raumfahrt. Als Brad Pitt im melancholischen Eröffnungs-Voice-over von Ad Astra genau das murmelt: „Ich wollte schon immer Astronaut werden“, fühlen wir uns ertappt, denn dass es diesen traurigen Mann nicht aus Abenteuerlust ins All zieht, ist von Anbeginn klar. Wo er zum Neptun und zurück muss, um herauszufinden, wie man seiner Einsamkeit entflieht, haben wir aber immerhin uns.

Werbung für den Job jedenfalls sind weder James Grays Film noch der unwissentlich eng verwandte High Life von Claire Denis. Beide Filme erzählen, größtenteils langsam und elegisch, doch mit ein paar drastischen Eruptionen, von Strafexpeditionen into the void – zu einem Schwarzen Loch, zu einer Alienhorchstation im Neptunorbit –, von einer Mission mit einem großen Ziel – Erlösung der Menschheit von ihren Energieproblemen und ihrem Alleinsein –, das unerfüllt bleibt, und von Figuren, die stattdessen das Verkrachtsein moderner Menschen mit ihren fleischlichen Begierden und ihrem Bindungsfähigkeitsbedürfnis stellvertretend durchexerzieren müssen, weit weg von zu Hause. Das Double Feature ist ein schönes Beispiel, wie in das wilde Durcheinander gesehener Filme im Laufe eines Kinojahrs immer wieder unversehens Verbindungstunnel geschlagen werden, bis hin zur unheimlichen Begegnung mit Tieren auf einem verlassenen Raumschiff, Menschenfleisch reißenden Pavianen in Ad Astra, ein paar erbarmungswürdigen Hunden in High Life.

Es mag abwegig klingen, im Kino zu sitzen und noch in solchen Verlorenheits-Settings Trost und Zuspruch zu finden, aber so war es. Vielleicht auch, weil beide Hauptfiguren auf ihre Weise ihren Körper respektive ihre Psyche aus den für sie bestimmten Fesselungen zu lösen versuchen. Der am Ende befreit durch die blauen Ringe des Neptun gleitende Brad Pitt und der mönchische Robert Pattinson, der den Raumschiffgarten bestellt, sehen natürlich auch einfach fantastisch aus.

Maurice Lahde

Mit anderen Augen (2)

Früher hat Rainer als Vorführer in den großen und kleinen Lichtspielhäusern Westberlins gearbeitet, heute hat er ein Kino in seiner Wohnung. Kein Heimkino, wie man das heutzutage so hat, sondern ein echtes. Der MGM-Löwe hängt über dem Eingang, und wenn man da durch ist, schaut man auf das selbstgedruckte Ticket, das Rainer einem gerade zugesteckt hat, ob da Reihe 1 oder Reihe 2 steht, dann nimmt man Platz. An seinem Vorführpult trifft der Vorführer letzte Vorkehrungen, bevor sich der Vorhang für das Vorprogramm öffnet: alte Wochenschau-Schnipsel, Kinowerbung aus dem bizarren Westdeutschland der 1960er Jahre, manchmal auch ein Kurzfilm oder Selbstgedrehtes. Dann, nach einer kleinen Pause, das Hauptprogramm.

Rainers Wohnung befindet sich einen Stock unter der Wohnung meiner Eltern, sein Kino war früher das Highlight meiner Kindergeburtstage. Rainer hat die Tür aufgemacht und eine Horde von Fünfjährigen das Kino gestürmt (später dann eben Sechs-, Sieben- oder Achtjährige), um einen Disneyfilm zu sehen oder E.T. Heute sind alle älter: Rainer macht noch regelmäßig Kino für Freunde und Bekannte, und an diesem Abend habe ich den Film ausgesucht. Deshalb linse ich, während mich Mid90s eigentlich gerade wieder beseelt, mitunter nervös in die Gesichter der Elterngeneration um mich herum. Zweifel schleichen sich ein: Ist der Film nicht doch zu jugendlich, zu schnell, ist da nicht doch zu viel Slang, und sind die Untertitel nicht überhaupt ziemlich daneben? Die Zweifel werden existenziell: Bin nur ich begeistert, oder ist der Film begeisternd? Trifft Mid90s gerade mitten in Herzen, oder geht er voll daneben? Und was wird der Vorführer sagen?

Die Zweifel vergehen, als nach dem Abspann das Licht angeht (immer erst dann, nicht schon mitten im Abspann, wie mittlerweile in vielen großen und kleinen Lichtspielhäusern Berlins). Fast ist man sich einig, sehr schön war das. Und Rainer strahlt: „Das ist ein großer kleiner Film.“ Ganz genau, nicke ich. Die schönsten Kinomomente erlebt man manchmal durch die Augen der anderen.

Till Kadritzke

Ein unerwartet transgressiver Kinotraum in 10.000 Meter Höhe

Stark geprägt wurde mein Filmjahr 2019 von einem besonderen Filmmarathon. Während eines Transatlantikfluges suche ich mir aus dem Angebot der Fluglinie vier Filme aus, die sich mehr oder weniger mit (Flug-)Reisen beschäftigen. Ich starte mit dem leider arg enttäuschenden Spiderman – Far From Home. Normalerweise würde sowas in die Kategorie Zeitverschwendung fallen, die es hier oben allerdings so gar nicht gibt, schließlich geht es auch darum, Flugzeit rumzubringen. Dann folgt Aniara, eine arthousige Sci-Fi-Produktion aus Schweden, ein bisschen das massentouristische Pendant zu Claire Denis’ Raumschiffodyssee High Life. Ich bin erstaunt, so was im Unterhaltungsprogramm zu finden, schließlich geht es letztlich um eine Flugkatastrophe. Im Weiteren bleibe ich bei schwedischen Filmen zwischen Arthouse und Genre. Isabella Eklöfs Holiday erinnert in seiner farbenfrohen Ästhetik an die Produktionen der Disneystudios, die sich einige meiner Mitreisenden ausgewählt haben, ist aber keineswegs leichte Kost. Auch das kein typischer Beitrag für einen Entertainmentkatalog.

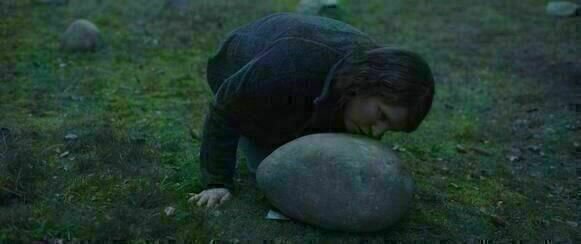

Die letzte Station meiner Parallelreise auf dem kleinen Bildschirm wenige Zentimeter vor mir führt mich schließlich an eine Zollstation, wo eine Grenzbeamte Schuldgefühle riechen kann. Während auf den Bildschirmen neben mir, die gegenseitig doch recht gut einsehbar sind, meist auch Spiderman durch Prag schwingt oder ein schieflaufendes Date für Lacher sorgt, geht es bei mir stark anders zu. Spätestens als die Protagonisten, die mit ihren leicht deformierten Gesichtern inmitten der um mich herum ablaufenden Wohlfühlfilme ohnehin schon für Verstörung sorgen dürften, auf sehr grafische Weise einen transformativen Sexakt vollziehen, der in der Filmgeschichte sicherlich einzigartig ist, mache ich mir unweigerlich Gedanken, meinem Umfeld vielleicht etwas zu viel zuzumuten. Aber schließlich handelt es sich immer noch um das Angebot der Fluglinie, bloß dass diesmal offenkundig risikofreudige Cineasten an der Auswahl beteiligt waren. Obwohl mir Ali Abbasis Werk zweifelsohne auch im normalen Kino gefallen hätte, lässt mich gerade das immer wieder aufblitzende Unwohlsein angesichts der merkwürdigen Situationen einer zutiefst privaten und gleichzeitig öffentlichen Filmrezeption Border noch mehr wertschätzen.

Michael Fleig

Auf halber Strecke

Der deutsche Verleih Grandfilm ist das Wagnis eingegangen, ein Monstrum ins Kino zu bringen: die mehrteilige Kinoserie La Flor von Mariano Llinás. Etwa 14 Stunden, eine verworrene Struktur aus Episoden und Akten, spanische Originalfassung mit Untertiteln. In Leipzig war der Film auf vier Termine in einem Kino angesetzt, in dem ich arbeite. Die ersten beiden, jeweils drei- bis fünfstündigen Abende besuchten wiederum drei bis fünf Gäste. Irgendwann zeichnete sich ab, dass nur noch ich und ein Freund übrig bleiben. Da im sowieso schon prekären Betrieb eines privatwirtschaftlichen Programmkinos zwei weitere Termine, zumal an sich publikumsaffine Wochenendeinsätze, schier unvernünftig schienen, wurde die ganze Sache auf halber Strecke abgeblasen. Wer soll jetzt noch dazu kommen? Dass die Serie keine lineare Struktur besitzt, hatte sich nicht herumgesprochen.

So haben wir beide sie dann privat im Kinosaal zu Ende gesehen (sorry, Grandfilm). Und das war ein richtiges Kino-Wunder. Auch wenn man bei 14 Stunden erstmal Slow Cinema im Sinn hat, bei La Flor ist eher das Gegenteil der Fall: Spielerisch, komisch und mit einer geradezu beängstigenden Stilsicherheit werden hier Genre-Versatzstücke in ansonsten alltagsnahe Geschichten eingewoben. Es gibt ein Musical-Melodram, ein an Jacques Tourneurs R.K.O.-Phase erinnerndes Horrormärchen, eine Verneigung vor Jean Renoirs Partie de campagne, sich liebende und zusammen mordende Geheimagenten sowie allerlei Bösewichte; und besonders schön: das Skorpiongift-Syndikat. Zusammengehalten wird das Ganze von vier tollen Hauptdarstellerinnen in jeweils wechselnden Konstellationen und dem Regisseur selbst. Er taucht hier und da auf und versucht zum Beispiel das Konzept der Serie zu erklären. Häufig sind solche Meta-Brüche ja einfach nur nervig – in La Flor hingegen charmant und uneitel. Am Ende bleibt die Melancholie, dass die Serie ein klassisches Festival-Konstrukt ist. Zwar wird sie nun im Netz ihr Publikum finden, aber die wummernden Liebeslieder und die Schönheiten landschaftlicher Weiten werden da zwangsläufig etwas verlieren.

Tilman Schumacher

Großartig glanzlose Realität

Seit meiner viel zu späten Home-Cinema-Entdeckung der Mafiafilme von Martin Scorsese hatte ich den Herzenswunsch, noch einmal bei einem seiner großen Filmmomente über die Welt der organisierten Kriminalität im Kinosaal sitzen zu dürfen. Lange musste man warten, seit die erste Meldung über The Irishman veröffentlicht wurde. Oft musste man fürchten, dass der Film wegen Finanzierungsproblemen nie kommen könnte, dann gar, dass er als Netflix-Produktion nie ins Kino kommen könnte. All die Zeit hatte ich fanboy-mäßig gehofft, dass er doch noch als Kinofilm entsteht, dass wirklich alle alten Gesichter (oder zumindest ihre digitale Aufpolierung) an Bord sind, und zuletzt habe ich auch darum gebangt, ob Scorsese wirklich noch etwas Neues über jene Welt zu erzählen hatte.

Dann ging im November endlich der Vorhang für The Irishman auf und straft mein Gebange sofort ab: Die Kamera schwebt dahin, ganz wie durch die Katakomben des Copacabana-Clubs – aber wo früher jeder den jungen Aufsteiger Henry Hill gekannt und ihm Aufmerksamkeit geschenkt hat, ist nun die leere Anonymität des Altenheims und dem darin versauernden Frank Sheeran. Wo GoodFellas die soziale Geburt eines Außenseiters hinein in seine eigene Traumwelt zeigt, erzählt The Irishman vom langsamen dahinsiechenden Tod eines faszinationslosen Trotts. Zu jeder Minute weiß der Film um seine als entmythisierend gefeierten Vorgänger, die inzwischen selbst zum Mythos geworden sind. Mehr noch: die großartige Glanzlosigkeit kann sich in The Irishman nur entfalten, weil Scorseses Filme nach all der Zeit längst in die Realität durchgesickert sind und sich untrennbar mit meinen Vorstellungen der Mafia verwoben haben.

Hier sind die Regeln und Codes der mean streets längst allen bekannt, weiß jeder, wo in der Bar die good fellas sitzen und wer von welchem Geld Casinos in Las Vegas baut. Hier weiß jeder, dass im Auto niemand hinter einem sitzen sollte, dass selbst das Drehen des Zündschlüssels vielleicht das Ende sein kann und das das flüsternde Beraten von drei alten Männern am Tisch sogar ganz sicher das Ende ist. Eine perfekt in sich geschlossene Welt, in der nur ein Neuling wie Jimmy Hoffa/Al Pacino völlig wahnsinnig wirkt, wenn er fragt von welchem Tony denn die Rede ist und bei einem Satz wie„It is what it is“ aus dem Mund eines Typen, der aussieht wie Robert DeNiro, noch verdutzt guckt. The Irishman ist nicht mein tollster Kinomoment, weil Scorsese nach langem Warten mal wieder einen Mafia-Film gemacht hat – er ist es, weil er ohne das Warten gar nicht so hätte entstehen können.

Jonas Nestroy

Stallones Synapsen

Kein guter Film, nicht einmal eine wirklich gute Szene, aber sie wird mir, glaube ich, lange im Gedächtnis bleiben. Gesehen habe ich sie in Wien. Ich war in der Stadt für eine Giallo-Retrospektive im Filmmuseum: ekstatisches, wildes Kino, vorgeführt in bebenden, lebenden, brennenden 35mm-Kopien, ein Genuss. Zwischendurch habe ich allerdings einen Abstecher in die digitale Hölle der Gegenwart unternommen. Genauer gesagt ins Kino Artis, ein Innenstadt-Multiplex, das fast verschämt im hochkulturseligen Bezirk 1 Blockbusterunterhaltung feilbietet. Um die Kinosäle zu erreichen, muss man einige Stockwerke in den Keller hinuntersteigen. Mein Film läuft in einem recht tristen Schachtelsaal – eine angemessene Kulisse für Rambo: Last Blood, Sylvester Stallones weitgehend und weitgehend zu Recht ignorierten Versuch, das geradlinige Wut-im-Bauch-Actionkino der 1980er Jahre wiederauferstehen zu lassen. Ich sitze da also recht konsterniert vor Rambos letztem Abenteuer, das sich wie eine drittklassige Direct-to-Video-Fließbandproduktion anfühlt und das durch die Performance einiger Mitkinogänger, die noch den lahmsten Stallone-Oneliner mit leicht irrem Gelächter quittieren, nicht wirklich besser wird.

Überraschenderweise fühle ich mich dennoch wohl in meiner Haut. Am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das hat schon alles seine Richtigkeit, Kino als Müllkippe der politischen Fantasie, tief unter der Erde einer Handvoll verlorener Seelen zum Fraß vorgeworfen … und dann kommt auch noch diese wahnwitzige Splatterszene kurz vor Schluss. Rambo hat die mexikanischen Gangster nach Texas gelockt, ins Höhlensystem unter seiner Farm. Da werden sie abgeschlachtet. Kein bisschen versucht der Film, das im klassischen Sinn szenisch zu inszenieren. Kein Raum, keine Kontinuität, keine Suspense, nur eine Entleibung nach der anderen. Einer wird von einer Eisenstange durchbohrt, ein zweiter von einem Steinhagel erschlagen, ein dritter fällt auf ein Nagelbrett. Dazwischengeschnitten Stallones unlesbares Gesicht. Wir sehen da gerade, bemerke ich plötzlich, gar keinen Tunnel, sondern Stallones Gehirn, und die Mexikaner, das sind die Synapsen, die ihm durchbrennen, eine nach dem anderen. Werde ich nachher, wenn der Film vorbei ist, den Weg ans Tageslicht finden?

Lukas Foerster

Kommentare zu „Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2019“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.