Die Äonen zwischen uns – Werner Herzog zum 80.

Ob Essays, Thriller oder Absurditäten: Werner Herzogs Filme sind zugleich Mahnmal wie Hymne auf die Verlorenheit des Einzelnen, seine Persönlichkeit längst Teil des Werks. Zum 80. Geburtstag eines Besessenen, der staunen, wild denken und bloß nichts greifbar machen möchte.

Als vor zehn Jahren 3D mal wieder kurzzeitig populär war, hat sich auch Werner Herzog daran probiert. In seiner Dokumentation Die Höhle der vergessenen Träume (Cave of Forgotten Dreams, 2013) porträtierte er die 1994 entdeckten Höhlenmalereien in der südfranzösischen Chauvet-Höhle. Dort dürfen die Besucher nur einen bestimmten Teil der Wege betreten, weshalb die Kamera aus einer gewissen Distanz filmen musste. Dem Konzept kam dies nur entgegen. Durch das 3D werden eben keine flachen Bilder gezeigt, sondern die Struktur der Wände, auf denen sie aufgetragen sind, gleich mit. Der Raum der Höhle ist Teil der Dokumentation.

Ungreifbarer Traum

Für Herzog bedeutet die Distanz zwischen Kamera und dem Dokumentiertem aber weit mehr als schlichte 3D-Raumerfahrung. In einem wenig auffälligen Moment des Films deutet sich das an. Dort führt ein Archäologe dem Regisseur ein Jagdinstrument der Höhlenmenschen vor. Herzog besieht es pflichtschuldig, unterbricht den Vorführenden aber, als der zu einem zweiten Versuch ansetzt. Sichtlich möchte er woanders hin.

Von den Äonen zwischen einst und heute soll sein Film erzählen, von dem unüberwindbaren Graben zwischen den damaligen Menschen und uns. Es ist das Porträt eines unvorstellbaren Abgrunds, in dem sich unsere Fantasie verlieren kann, in dem jede Vorstellung über das Denken und Schaffen unserer Vorfahren letztlich ein nicht greifbarer Traum bleibt. Das 3D soll uns deshalb auch nichts näherbringen, sondern den Abstand zwischen uns und der Leinwand vergrößern. Die tatsächliche Anwendung eines Jagdinstruments, das auch noch vor unseren Augen dahinfliegt, das Dinge greifbarer macht, das ist in diesem Sinne nicht zielführend – und aus Herzogs Sicht durchaus langweilig.

Dokumente der Besessenheit

Über die Idiosynkrasie und Besessenheit des 1942 in München geborenen Werner Herzog ist schon viel geschrieben und gesagt worden. Unaufhörlich heizt er dieses Image auch selbst an. Seine Persönlichkeit steht schon lange gleichwertig neben seinem filmischen Werk, und die Anekdoten sind zahlreich. Bei den Dreharbeiten zu La Soufrière (1977) stieg er auf einen kurz vorm Ausbruch stehenden Vulkan, um als erstes in diesen zu pissen. Immer wieder gibt er exzentrische Dinge von sich, wie wenn er über die Dummheit von Hühnern erzählt, die einem aus ihren Augen intensiv entgegenstarre. Oder er inszeniert sich als weltfremd und als jemanden, der so unvoreingenommen wahrnimmt, dass er innerhalb von 35 Jahren nicht erkennen konnte, dass John Waters schwul ist.

Regisseur Les Blank hat einen Film darüber gemacht, wie es dazu kam, dass Herzog seine Schuhe aß (Werner Herzog Eats His Shoe, 1980), und einen über den Wahnsinn der Dreharbeiten von Fitzcarraldo (1982), der ein noch intensiveres Dokument der Besessenheit ist als Herzogs in dieser Hinsicht nicht unbedarfter eigener Film – Die Last der Träume (Burden of Dreams, 1982). Herzog selbst hat mit Mein liebster Feind (1999) einen eigenen filmischen Beitrag erbracht. Dort geht es zwar um Klaus Kinski und dessen Wutausbrüche, um eine egomane Persönlichkeit, deren Wahnsinn sich stets nach außen Luft brach. Es zeichnet sich aber auch die Erzählung über den scheinbar in sich ruhenden Filmemacher ab, der es wagte, mit diesem Irren dann doch fünf Filme zu drehen.

Werner Herzogs Besessenheit explodiert nicht. Ihr geht es um Abenteuer in unbekannte (geistige) Regionen. Und die Geschichten über diesen auf den ersten Blick vielleicht biederen Abenteurer, unter dessen Oberfläche es brodelt, sind inzwischen eben mannigfaltig. In den Betrachtungen des Künstlers Herzog sogar allgegenwärtig.

Absurde, kalte Welten

Seine eigenen Filme sind trotz ihres Hangs zum Spröden vielgestaltig. So drehte er kurze, mittellange und abendfüllende Dokumentationen, bildgewaltige Essays (z.B. Fata Morgana, 1971), bildgewaltige Epen (z.B. Aguirre, der Zorn Gottes, 1972) oder bildgewaltige Absurditäten (z.B. Herz aus Glas, 1976), neonfarbene Psychedelic- (Bad Lieutenant – Cop ohne Gewissen, 2009) oder kindlich verspielte Ökoendzeitthriller (Salt and Fire, 2016), eigenwillige, aber doch intime Gesellschaftsstudien (Jeder für sich und Gott gegen alle, 1974). Oder es ist sein Stroszek (1977), der das kommende Indie-Kino im allgemeinen und die Filme Jim Jarmuschs im besonderen vorwegnimmt.

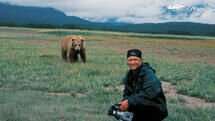

Seine Filme handeln von taubstummen Blinden (Land des Schweigens und der Dunkelheit, 1971), Kaspar Hauser (Jeder für sich und Gott gegen alle), Konquistadoren im Delirium (Aguirre), dem Irakkrieg (Lektionen in Finsternis, 1992), einem jüdischen Entertainer in Nazideutschland (Invincible, 2001), Auktionsmeisterschaften und die deutsche Sprache in einer Amisch-Gemeinde (How much Wood would a Woodchuck chuck... – Beobachtungen zu einer neuen Sprache, 1976), der Todesstrafe (Death Row, 2012), Vampiren (Nosferatu – Phantom der Nacht, 1979), Grizzlymännern (Grizzly Man, 2005) oder oder oder – sein Werk zählt inzwischen fast 80 Regiearbeiten.

So sehr er sich den Themen individuell – aber doch immer spürbar als Werner Herzog – nähert, sind diese Filme doch nicht nur durch ihre Ausnahmesituationen gekennzeichnet. In ihnen finden sich immer wieder Verlorene und Verlorengegangenes. Von der Erfahrung, auf sich gestellt zu sein, erzählen sie – und stellen die Verformungen ins Bild, die dies mit sich bringt. Die Lebenswelten seiner Filme sind absurd, kalt und/oder Teil einer endlosen Weite. Die Grenzen des Nachvollziehbaren sind entweder erreicht oder weit überschritten. Die Äonen zwischen uns und den Höhlenmenschen, die sucht er überall – um zu staunen, wild zu denken und sich selbst nicht zu langweilen.

Porträt des großen, schwarzen Nichts

Diese Distanz zwischen dem Einzelnen und seiner Umwelt bedeutet vor allem, dass es in den Filmen Werner Herzogs darum geht, was es heißt, allein zu sein. Seine Persönlichkeit hat den gegenteiligen Effekt. Sie führt uns zusammen, wenn wir ihn und seine Taten bestaunen, wenn wir unseren Kopf kratzen, wie dieser Mensch möglich ist. Da kann sich gleich ein Stück normaler gefühlt werden. Seine Filme aber sind ein Mahnmal und eine Hymne darauf, ein Individuum zu sein, das in eine seltsame, seltsame Welt geworfen wurde. Vielleicht sind nicht alle seine Filme gelungen – viele sind es. Als Porträt des großen schwarzen Nichts, das dieses Ding, das aus unseren Augen guckt, von der Welt der Dinge und der Gesellschaft trennt, haben sie aber alle ihre uneingeschränkte Qualität.

Kommentare zu „Die Äonen zwischen uns – Werner Herzog zum 80. “

Es gibt bisher noch keine Kommentare.