Das Wir der Zukunft – Encounters 2021

Ein Nigerianer in den Slums von Saigon, einfache Leute um Paris herum, ein Vater mit multipler Sklerose und einem Geheimnis. Auch die Begegnungen der von der neuen Berlinale-Leitung ins Leben gerufenen Nebensektion finden in diesem Jahr in den eigenen vier Wänden statt.

Das nackte Leben: Taste

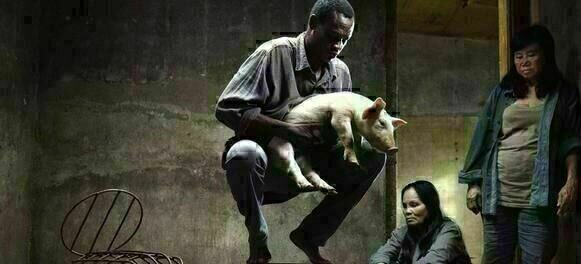

Am ehesten ein echter Encounter, das Stoßen auf eine neue Welt, ist Lê Bảos Debütfilm Taste. Schon die ersten Einstellungen sind ziemlich krass: Eindrücke aus einem Slum in Ho-Chi-Minh-Stadt, improvisierte Hütten am Wasser, düstere Räume im Herzen dieser Welt, sorgfältig zu stilvollen Tableaus ausgeleuchtet. Ein Schwarzer mit Gipsbein wäscht sich auf dem Bauch liegend die Haare über einem Frisörwaschbecken, von schräg oben, eine ältere Vietnamesin hockt vor einem schlaffen Glied, im Profil. Mutet das noch nach ästhetisiertem Sozialrealismus an, nach Ausbeutung und Sexarbeit am Rande der Gesellschaft und nach einem durchaus reizvollen Mix aus Pedro Costa und Roy Andersson, wird’s bald auch inhaltlich wilder. Weitere Schwarze Männer bei Dehnübungen, beim Laufen im Kreis, bekommen ihr Ohr von älteren Vietnamesen markiert, man misst per Atemmaske ihre Lungenleistungen. Später erfahren wir die reale Grundierung dieser Ausflüge in die Abstraktion: Protagonist Bassley, ein Einwanderer aus Nigeria, hat als Fußballspieler in Vietnam angeheuert, nach seiner Verletzung wird er aus dem Team gekickt, im ersten Dialog des Films, nach etwa 20 Minuten.

Ohne Hoffnung, aber mit vier Vietnamesinnen mittleren Alters zieht Bassley in einem verlassenen Haus ein. Man kocht zusammen, wäscht sich, massiert sich, ist schon bald durchgängig nackt, singt Karaoke, schläft miteinander. In dieser Utopie des nackten Lebens gemahnt Taste an Claude Faraldos Themroc oder andere Provokateure des Autorenfilms der 1960er und 1970er, betont aber globalisierte Hintergründe. Es sind die Verdammten dieser Erde, die sich keine Blöße mehr, oder eher: nur noch Blöße geben. Wenn wir eh nicht Teil eurer Zivilisation sind, müssen wir auch nicht mehr zivilisiert tun. Dann performen wir den Naturzustand, dem wir ohnehin zugerechnet werden.

Lê Bảo ist selbst in den Slums von Ho-Chi-Minh-Stadt aufgewachsen, in denen tatsächlich viele afrikanische Einwanderer leben und arbeiten, die grotesken Bilder von Taste sind auch übersteigerte Kindheitserinnerungen. Faszinierend ist das allemal, aber mit zunehmender Dauer gerät ein wenig das Verhältnis zwischen Stilwille und Gehalt des Films in Schräglage. Ist das Prinzip verstanden, ist die Welt etabliert, wechseln sich irgendwann nur noch die Bilder ab, ansonsten steht Taste eigentümlich still. Einzelne Sequenzen, in denen mitunter auch ein toter Schwertfisch und ein lebendiges Schwein eine Rolle spielen, könnten als provokante Videoinstallationen im Museum stehen, was für den Film kein Kompliment ist, seinem Macher aber durchaus eine Zukunft verspricht.

Erzählband der Bescheidenheiten: Wir (zur Arte-Mediathek)

Auch in Wir wird an einer Stelle von einer Allianz der Verdammten gesprochen. Der Film hat an dieser Stelle sein Programm unterbrochen, um es zu erklären. Regisseurin Alice Diop ist selbst im Bild, wie sie mit dem Schriftsteller Pierre Bergounioux spricht, mit dem sie laut eigener Aussage eine Obsession teilt: den sogenannten einfachen Menschen eine Stimme zu geben, ihnen per Kino oder Literatur zu Spuren in der Geschichte zu verhelfen, die sie sonst nicht hinterlassen könnten. Tatsächlich gibt es da eine Ähnlichkeit, stimmt der Literat zu, zwischen der jungen Frau aus den Banlieues von Paris und „dem, was ein Philosoph die ländlichen Kretins genannt hat“.

Die Entstehungsgeschichte eines Films in den Film einzubauen kann mitunter wie ein billiger Move daherkommen, aber Wir hat sich diesen Move verdient. Ein alternatives „Wir“ sucht Diop also, eine Allianz aus ländlichen Abgehängten und städtischen Migranten, aus all den Orten um Paris herum, die die Bahnlinie RER B miteinander verbindet, obwohl sie nicht viel miteinander zu schaffen haben. Noch so eine Inspiration für den bereits achten Film der 42-jährigen Diop, Tochter senegalesischer Einwanderer: François Masperos Reportage Roissy-Express: Reise in die Pariser Vorstädte. Wie der Zug bindet Wir bescheidene Schicksale aneinander, beobachtet in klassisch dokumentarischer Tradition das Alltagsleben, ist dabei eher Erzählband als Roman. Erzählt von einer Jagdclique im ländlichen Norden ebenso wie von einem Automechaniker in der Vorstadt, guckt der Gruppe Jungs, wie sie sich über einen alten Chanson lustig machen, ebenso gern zu wie der Gruppe Mädchen, die kichernd Messenger-Nachrichten der Jungs analysieren.

Aus dem Titel spricht also nicht die Ambition einer Analyse, sondern der Wunsch nach Zukunft. Diop versteht Gemeinsamkeit nicht organisch oder teleologisch, sondern als prekäre Konstruktion. Dass es kein Zurück mehr gibt, macht die Regisseurin in einem der spärlichen Voice-over deutlich, in dem sie von den eigenen Eltern erzählt, die ihr Leben lang in einen Fonds einzahlten, der für die Rückführung ihrer Leichen in den Senegal genutzt werden sollte. Als sie selbst gemahnt wurde, ihren eigenen Fonds anzulegen, erklärte Diop den Eltern, dass sie nicht im Senegal beerdigt werden will, sondern dort, wo ihre Kinder leben, wenn sie denn mal welche hat. Jedes Wir ist Sache der Zukunft, aber auch der Ästhetik, nur der Film selbst kann als Kleister fungieren, der es zusammenhält.

Endlich wieder Versöhnung: Moon, 66 Questions

Gar nicht so leicht zunächst, Bild und Ton zusammenzubringen. Spenden die Videoaufnahmen, die aus den 1990er Jahren datieren, dem Kinobild, der Erzählung an sich, eine Vergangenheit? Wechseln sie die Register, die Perspektive? Auch Artemis, die Protagonistin von Jacqueline Lentzous Langfilmdebüt Moon, 66 Questions ist ratlos angesichts dieser Bilder. Sie hat, das erfährt man irgendwann, diese Videokassetten bei ihrem Vater gefunden, für den sie nach Athen zurückgekehrt ist, den sie pflegen muss, und es geht ihr mit diesen Bildern wie mit diesem Vater: Sie sieht sie direkt vor sich, und doch sind sie unnahbar. Artemis versteht nicht, was in diesen Bildern, was in diesem Vater vor sich geht.

Der Vater ist fast nur noch Körper, nachdem er jahrelang eine Instanz, eine Autorität war. Von dieser Vergangenheit bekommen wir nur über Umwege etwas mit, etwa als Artemis eine klassische Pubertätsszene in doppelter Rolle vorspielt, als flehende Tochter und als verbietender Vater. Doch mittlerweile kann Paris sich kaum ohne Hilfe bewegen. Multiple Sklerose lässt ihn die eigenen Kräfte falsch einschätzen, seine Bewegungen nicht mehr koordinieren. So erklärt der Physiotherapeut die Krankheit. Es fallen noch andere Sätze in diesen Szenen, in denen die ehemalige Autorität sich der medizinischen beugt: „Wie bei allen Autoimmunkrankheiten ist die Psychologie der Schlüssel. Der Mensch ist ein Mysterium.“

Leider sind auch diese Sätze irgendwann Schlüssel. Bald stehen wir nicht mehr ratlos vor den Videobildern, bald verraten diese Videobilder etwas über die Ratlosigkeit, mit der Artemis vor dem Vater steht. So schön überraschend diese Enthüllung ist, sie enthüllt den Film im Nachhinein als Rätsel. Vom Ende her verschwindet das Offene, und was produktive Irritationen waren, sind jetzt fein gelegte Spuren. Vergessen wir aber nicht die tolle Hauptdarstellerin, vergessen wir nicht die klug beobachteten Reha-Szenen, vergessen wir nicht die groteske Restfamilie, vergessen wir vor allem nicht den Mut zur rührenden Geste der Versöhnung, die in dieser Klarheit selten geworden ist im Kino. Vergessen wir auch nicht, wie Artemis ihrem Vater im wahrsten Sinne des Wortes unter die Arme greift und die Gehübung in der Nahaufnahme zum Paartanz wird.

Kommentare zu „Das Wir der Zukunft – Encounters 2021“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.