Das Kino starrt zurück – DOK Leipzig 2019

Ein diktatorischer Greis, das filmische Bild als alpines Sicherheitssystem und das brechende Gerippe einer Katze: Notizen vom DOK Leizpig.

Ein Hauch von Diktatur: Family Relations

Eine auffällige Neuigkeit gibt es dieses Jahr auf dem DOK Leipzig. Die ewigen Design-Variationen der Taube als Festivallogo wurden durch ein Auge ersetzt. Rote Iris, schwarze Pupille, überall blickt es einen an: bei der Ankunft am Bahnhof auf einem Banner, auf den verteilten Goodybags und vor allem im Kinosaal. Projiziert auf die Leinwand starrt es mir vor jedem Film entgegen. In Leipzig guckt das Kino zurück – dieses Gefühl habe ich noch, bevor der erste Film beginnt. Es könnte daher nicht besser passen, dass Family Relations meine Festivalerfahrung eröffnet: Viel verdankt seine Wirkung der Angst, aus der anonymen Dunkelheit des Saals herauszustechen, weil man ob der unweigerlichen Komik des Films vielleicht kichern muss – und selten weiß, ob das gerade angemessen ist.

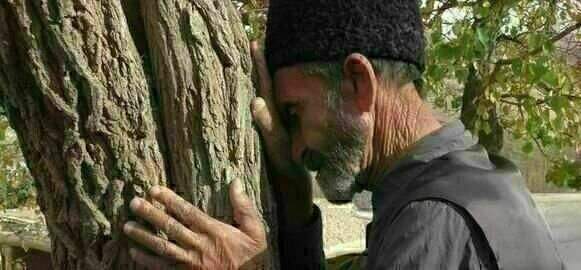

Eine Stimmung, die schon bei der Einführung von Hauptfigur Haji Baba Khoohi anklingt, dem iranischen Patriarch einer Großfamilie: „grausam“, ein „Tyrann“, ein „Schläger“, gar ein „Diktator“, ein „Poet“ und vor allem „Vater“ sei er – alles zugleich. Die Kernvorwürfe werden zu Beginn von seinen elf Kindern und zwei Exfrauen vorgebracht. Ein Sohn macht ihn für seine Behinderung verantwortlich, ein anderer für die Brandnarbe in seinem Gesicht, dann wieder ist davon die Rede, dass er seine Ex-Frau mit einer Schaufel geschlagen hat. Haji Baba aber wäscht sich in Unschuld und lässt die Anschuldigungen von seinem hageren Körper einfach abperlen. Nasser Zamiris Film macht ihn zum absurden, unfreiwillig komischen Mittelpunkt des Films. Pausenlos agiert er für die Kamera, tanzt für sie, singt für sie, rezitiert vor allem Gedichte für sie, lässt das Filmteam mit ins Dorf gehen, um den anderen Bewohnern mit geschwellter Brust zu zeigen, wie wichtig er ist. Er lehnt sich romantisch an die Bäume, flüstert in sie hinein, krächzt mit den Raben um die Wette, steht denkerisch in der Natur, fragt sich vor dem Einschlafen, ob er durch den Film berühmt wird und hat auch gleichzeitig ein wenig Angst davor, weil er darin mal „Fuck USA“ gesagt hat.

Einmal vergleicht einer seiner Söhne Haji Baba mit Hitler, was Zamiri zum Anlass nimmt, dem Alten Der große Diktator zu zeigen. Ein bisschen kann Haji Baba sich mit dem „Schlingel“, wie er Chaplins Figur nennt, identifizieren, wenn der da romantisch mit der Erdkugel spielt. Natürlich hinkt der Vergleich wie kein zweiter, dennoch spannt er einen interessanten Reflexionsraum auf: Warum können wir angesichts seiner Taten über ihn lachen? Was macht sein Charisma aus? Auf welche Art lässt er sich als Diktator verstehen? Was lässt manche Familienmitglieder noch zu ihm halten? Family Relations kann diese Fragen nicht beantworten, nähert sich ihnen aber durch die gekonnte Selbstinszenierung vor der Kamera – und damit zugleich dem Verhältnis von Patriarchat, Narzissmus und Machtfantasien.

Das Chaos durchmessen: Sicherheit123

Schneebedeckte Gipfel der Südtiroler Alpen: Kurz knallt es und langsam löst sich eine Lawine aus der flachen weißen Fläche heraus. Wir schauen aus sicherer Entfernung zu, wie sie langsam den Berg herunterfließt, sehen deutlich die Struktur, in der sie sich weiter auffächert und langsam den ganzen Bildkader einnimmt, ohne dass sie zu nahe kommen könnte. Ungefähr in der Mitte von Sicherheit123 taucht dieses eigentlich bekannte Bild auf, nimmt hier aber nochmal einen ganz besonderen Stellenwert ein. Es geht Julia Gutwenigers und Florian Kofler in ihrem Film die meiste Zeit nämlich nicht nur um die Schutzmechanismen gegen alpine Naturgewalten, sondern vor allem um die Frage, welchen Blick wir inzwischen auf solche Katastrophen entwickelt haben.

Der Frage nähert sich der Film mit wuchtigen Bildern der Landschaft und der auf sie abgestimmten Sicherheitssysteme: massive Schutzwälle vor Häusern, Drahtnetze an Abhängen oder in die Berge gefräste Schneisen. Immer erfordert ihr Funktionieren das genaue Verstehen der Phänomene, gegen die sie aufgebaut wurden. Von Tests mit kleinen Kieseln bis zur Simulation tonnenschweren Gerölls, von maschinell ausgelösten Lawinen bis zur mikroskopischen Untersuchung einzelner Schneeflocken – alles wird aufgezeichnet und ausgewertet, in Ziffern übertragen oder zur digitalen Animation verdichtet. Der Film dokumentiert den Messapparat, der eingerichtet wurde, um die Natur theoretisch transparent zu machen, sie aus ihrem scheinbar chaotischen Zustand zu lösen, indem jede ihrer Verhaltensweisen deutlich erkennbar wird. Und er dokumentiert die praktischen Möglichkeiten, diese Natur von sich fernhalten, und dennoch ihre wuchtige Erscheinung bewundern zu können. In der Lawinenaufnahme greifen so Theorie und Praxis des alpinen Sicherheitssystems perfekt ineinander.

Das Spektakel ins Leere laufen lassen: Space Dogs

Nachdem die Werbung und der diesjährige Festivaltrailer abgespielt sind, öffnet sich die Leinwand. Oberer und unterer, rechter und linker Kasch erweitern sich ein ganzes Stück – auf die spektakulären Bilder von Elsa Kremsers und Levin Peters Space Dogs muss sich das Kino erst einmal vorbereiten. Der Beginn des Films nimmt dann auch nichts Geringeres in den Blick als den endlosen Weltraum und die gewaltige Atmosphäre der Erdkugel. Eine tief brummende Männerstimme erzählt die Geschichte Laikas, ehemals streunende Hündin in den Straßen Moskaus, dann erstes Lebewesen im Weltraum. Bereits wenige Momente nach dem Austritt aus der Atmosphäre sei sie gestorben, danach einige Zeit leblos im All getrieben, beim späteren Wiedereintritt ihr Körper dann verglüht. Der Film vermittelt das mit gewaltig lautem, wummerndem Sound und flirrend-fiebriger Bilderwelt, ehe er sich nach dieser furiosen Exposition Laikas Geschichte zum Anlass nimmt, zwei Straßenhunden durch die Gegenwart der russischen Hauptstadt zu folgen.

Das Herumstreunen der Kamera mit den Vierbeinern kann dabei durchaus an den eindrucksvollen Beginn anschließen: Es ist geradezu spektakulär, wie Kremser und Peter mit unberechenbaren Tieren derart ruhige, manchmal gar durchgeplant wirkende Bilder gestaltet haben. Gleichzeitig denkt Space Dogs über gesellschaftliche Vorstellungen des Spektakels nach. Szenen mit einem Schimpansen, der mit goldenem Hütchen auf Kindergeburtstagen und in Diskos auftritt, eine Bühnenshow mit Moderator, der von knapp bekleideten Frauen umtanzt wird, oder die Erzählung, dass Hunde wie Laika die Eigenschaft haben, „den Zauber des heldenhaften Entdeckers“ rund um Scharen von Menschen zu versprühen: Space Dogs stößt mit solchen Markierungen die Erwartung von spektakulären Bildern wie aus seiner Exposition an, lässt sie dann aber ins Leere laufen, bietet keine überbordende Visualität und extreme Lautstärke mehr. Im Kern bleibt der Film bei der schlichten und zutiefst existenziellen Betrachtung zweier Straßenköter: wie sie im Regen schlafen, sich mal zanken oder aus dreckigen Pfützen trinken. Und wenn einer davon eine Katze zu fassen kriegt, er danach gelassen in den toten Leib beißt, dabei aber kaum Blut austritt und nur leise das Brechen des zarten Gerippes zu hören ist, dann ist Space Dogs auf seine ganz eigensinnige Weise spektakulär.

Kommentare zu „Das Kino starrt zurück – DOK Leipzig 2019“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.