Dämonen auf der Leinwand – Venedig 2024

In Italien sind die Rechten längst Teil der Regierung und nehmen kulturpolitischen Einfluss. Venedig-Festivalleiter Alberto Barbera hält die Fahne der Filmkunst hoch, zeigt aber durchaus auch politisch explosive Filme. Tim Burtons Eröffnungsfilm Beetlejuice Beetlejuice bedient erstmal rechte wie linke Wunschträume.

In Venedig scheint nicht mehr möglich zu sein, was bei der Berlinale im Februar noch umsetzbar war: Die Rechten auszuladen ist für Alberto Barbera dieser Tage keine Option. Das war vor dem Antritt von Melonis Regierung allerdings nicht anders. So war etwa Melonis Koalitionspartner und Parteivorsitzender der Lega-Partei Matteo Salvini seit 2018 regelmäßig auf dem Lido und ließ sich mehrfach auf dem roten Teppich ablichten. Für Barbera sind die Filmfestspiele in Venedig – das hat er zuletzt so bekräftigt – ein Ort der Diskussion über die Filmkunst, nicht ein politisches Terrain.

Mussolini und Riefenstahl im Programm

Und doch sind hier seit Melonis Machtübernahme zahlreiche Filme gelaufen, die zu der Politik der aktuellen Regierung in unmissverständlichem Widerspruch stehen. Über den Sommer blieb daher unklar, ob Barbera eine Vertragsverlängerung als Festivalleiter würde erwarten können. Meloni hatte ihm mit Gennaro Sangiuliano als Kulturminister und Pietrangelo Buttafuoco als neuem Leiter der Biennale gleich zwei rechtskonservative Vorgesetzte eingebrockt. Die Entscheidung fiel zu Barberas Gunsten, und dieser eröffnete nun die 81. Filmfestspiele unbeirrt mit Tim Burtons Beetlejuice Beetlejuice.

Eine Einschränkung seiner kuratorischen Freiheit habe es nicht gegeben, erzählt er den internationalen Medien, und einzelne Filme beweisen das auch dieses Jahr. Aufgeheizt ist die Stimmung vor Ort in Italien etwa um Joe Wrights M: Son of the Century, einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem italienischen Faschismus unter Mussolini. Anschlussfähig sollte hierzu besonders der Dokumentarfilm Riefenstahl sein, den Barbera ebenfalls außer Konkurrenz zeigt – Andres Veiels Auseinandersetzung mit der politischen Gesinnung Leni Riefenstahls, einer der einflussreichsten faschistischen Filmschaffenden der deutschen Geschichte. Im Rahmen des Festival-Wettbewerbs und des alljährlichen Oscar-Vorgeplänkels zieht allerdings derzeit vor allem Joker: Folie à deux alle Blicke auf sich: Die Fortsetzung eines der konservativsten Blockbuster der letzten Jahre, in dem Todd Philipps Anarchismus und Klassenkampf ausnahmslos als kriminell und psychotisch darstellte. Man freut sich halt auf die Promis. Gleichermaßen immunisiert ein erfolgreicher Draht nach Hollywood Barbera anscheinend tatsächlich gegen die politische Einflussnahme im eigenen Land.

Nur scheinbar apolitisch

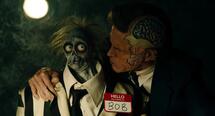

Tim Burtons Film über Geister, die man am liebsten wieder austreiben würde, hat vermutlich am Ende die besseren Musikszenen als Todd Philipps zweiter Joker und trumpft mit einer tollen Gastrolle von Willem Dafoe auf, der kürzlich übrigens die Leitung von Venedigs Theaterbiennale übernehmen durfte. Burtons Fortsetzung entpuppt sich als strategische, schnippische und nur scheinbar apolitische Wahl für eine Festivaleröffnung in Anwesenheit von Faschist*innen. Der Regisseur gibt sich zu seinem Film der Presse gegenüber ganz und gar persönlich und doch nimmt er den wiederkehrenden Fetisch europäischer Konservativer um die heterosexuelle, christliche, mittelständische Kernfamilie ganz gut aufs Korn. Im Zentrum seiner Fortsetzung steht unter anderem erneut die Frage nach unheiligen Allianzen zwischen Lebenden und Toten, die ja in neofaschistischen Bewegungen heute durchaus Hochkonjunktur haben, wenn ehemalige Diktatoren posthum ganz unverblümt angehimmelt werden. In seinen Metaphern geht Burton dabei viel weiter als früher, sogar bis zur Schwangerschaft.

Den Dämon Beetlejuice (unverändert: Michael Keaton) ließ Tim Burton vor 36 Jahren bereits eine bornierte US-Mittelstandsfamilie auseinandernehmen und sorgte damit für ein bis heute nachhallendes Pop-Phänomen (der Film inspirierte etwa eine ganze Animationsserie). In der Filmerzählung des zweiten Teils sind nun tatsächlich 36 Jahre vergangen und Beetlejuice taucht wieder im Leben von Lydia (erneut und noch immer: Winona Ryder) auf, die im ersten Film noch ein widerspenstiger Goth-Teenie war. Nun trägt sie immer noch schwarz, ist aber selbst Mutter – und Host einer TV-Show namens „Ghost House“: Als Spezialistin für das Übersinnliche und als Geisterseherin ist sie ein Kult-Star mit riesiger Fangemeinde – zum Leidwesen ihrer Tochter Astrid (Jenna Ortega aus der Netflix-Serie Wednesday). Die ist eine ziemliche Hardlinerin in Sachen Vernunft, glaubt nur, was sie selbst sieht, und sehnt sich nach einem ganz normalen Leben, in dem sie nicht mehr von Mitschülerinnen als Tochter einer peinlichen TV-Tante gemobbt wird. Weiterhin dabei ist auch Lydias Mutter Delia (Catherine O’Hara) aus dem ersten Film, ihres Zeichens angesehene Künstlerin. Was die Familie wieder zusammenbringt, ist der Tod von Lydias Vater Charles, von dem Beetlejuice natürlich Wind bekommt und sich bei der Gelegenheit prompt wieder an Lydia ranwerfen will. Sein Ziel: sie endlich zu heiraten und aus dem Jenseits auszubrechen! Hochzeiten und Todesfälle gehen in Beetlejuice Beetlejuice nur zu gerne Hand in Hand.

Eine filmische Schichttorte

Bald gibt es darüber hinaus gefühlt im Minutentakt und mit schnellen Szenenwechseln so viele romantische Irrungen und Wirrungen, dass fast Fernsehsoap-Gefühle aufkommen: Monica Bellucci taucht auf und gibt Delores, die rachsüchtige erste Geliebte von Beetlejuice, die mit dem unzähmbaren Dämon noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Und dann sind da ein paar entbehrliche Männer: Lydias Freund Rory (Justin Theroux), der sich ihren Erfolg zu Nutze machen will, der lange verstorbene, anstrengend gutherzige Vater von Astrid und ein bittersüßer Boy aus der Nachbarschaft, in den sich Astrid verguckt. Als Delores im Jenseits auf ihrem Rachefeldzug für erste ‚Todesfälle‘ sorgt, soll zur Aufklärung außerdem ein Geisterkommissar beitragen, der zu Lebzeiten eigentlich Schauspieler war: Willem Dafoe macht als „Wolf“ einen klasse Job an der Knarre und mit dem Kaffeebecher, immer erpicht darauf, die überzeugendsten Lines zu liefern und vor allem „real“ zu bleiben: Voll in der Rolle, immer ganz nah am Fall!

Beetlejuice Beetlejuice ist ein wahrer Frankenstein von einem Film: voller Funken und widerspenstigen Ideen, aber auch zusammengesetzt aus unüberschaubar vielen Teilen, die nie ein großes Ganzes ergeben müssen. Familiendrama, Medienkritik, nostalgische Hommage, Liebeserklärung an Mario Bava und das italienische Genrekino, Horrorkomödie, Animationsfilm, Karaoke-Musical, Gesellschaftssatire – man könnte ewig weiter aufzählen. „Schichttorte“ sagt der Venedig-Routinier Olaf Möller beim Kaffee zwischendurch zum Film. Stimmt schon.

Wer träumt hier was?

Der Name des Films ist dabei Programm, der Humor dreht sich im zweiten Teil mitunter um Sprechverbote und das Gewicht von Namen, von Worten, also das ureigene Politikum der Rechten, die sich nicht nur in Italien als Opfer von Cancel Culture und Wokeness inszenieren. So bemühten Meloni und ihre Schergen in den vergangenen Monaten immer wieder das Bild eines Kulturbetriebs, der der Gesellschaft Verbote erteile, dabei nur noch den Privilegierten und einer linken Politik diene. Als wollten sie wie trotzige Pubertierende nur herausbrüllen, was angeblich verboten ist. Wäre ihr Vorgehen nicht so tragisch und gefährlich, wäre es beinahe komisch. Im Film erscheint und verschwindet der Dämon mit dem losen Mundwerk, wenn sein Name dreimal gerufen wird. Als erstes beschwört ihn ein Kapitalist und Besserwisser, allen Warnungen zum Trotz.

Und dann ist er da und lässt sich nicht mehr so leicht abschütteln. Das Monster Beetlejuice mutet an wie ein feuchter Traum der Rechten: Ein echter Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt, schlagfertig und selbstgerecht, immer im Widerstand gegen das politisch Korrekte, geschickt populistisch (ganz Unternehmer!) und in seinem Sexismus so unverblümt, dass er beinahe charismatisch wäre. Aber er bedient auch ein paar Wunschträume der Linken vom wilden Revoluzzer: Respektlos, anarchisch, punkig und souverän rennt er an gegen die Bürokratie der Unterwelt – ein Typ von der Straße, eine treue Seele, irgendwie liebenswert und mit einem guten Herzen. Wenn das Monster auf der Leinwand die Träume und Fantasien der Linken und Rechten vereinen kann, bleibt am Ende die Frage: Wovon träumt er denn selbst, der Dämon?

Kommentare zu „Dämonen auf der Leinwand – Venedig 2024 “

Es gibt bisher noch keine Kommentare.