Cine Cologne 2015: Ins Gehirn gucken und abstrahieren

Gleich vier parallel laufende Festivals haben in der letzten Woche Köln überfordert. Ein assoziativer Streifzug durch kurze und lange Filme, animierte und realistische Bilder, Experimente und klassische Erzählungen.

Die Kamera ist verzweifelt, sie bekommt das Drama, den Thriller, einfach nicht ins Bild. Alles, was sie sieht, ist ein spärlich eingerichteter Raum mit zwei Schreibtischen, zwei Computern, einem Drucker. Und zwei Menschen. Mehr geht nicht, so sehr sie auch schwenkt, so sehr sie der Montage eine neue Positionierung abtrotzt. Langsam wird sie unruhig, sieht den Bildschirm, sieht die junge Frau, ihr angestrengtes Gesicht, hinter dem sich alles abspielt. Die Frau ist Gedächtnissportlerin, sie arbeitet an ihrem Rekord beim Einprägen von binären Zahlenkombinationen, aber all das, worauf der Sportfilm, den die Kamera hier gern rauspressen würde, beruht, bleibt hinter der verschlossenen Stirn. Die Kamera kratzt an der biederen Oberfläche. Erschöpft, enttäuscht, ihr Dasein als Aufzeichnungsmedium verfluchend, überlässt sie die Bühne der Sprache – die Gedächtnissportlerin hat soundsoviele Zahlen geschafft –, und verschwindet im Schneesturm, einem Gemälde von William Turner, das hinten an der Wand hängt. Zwei Filme später sieht die Kamera aus der Vogelperspektive einen schneebedeckten Hof. Eine schwarzgekleidete Person tritt in die Mitte des perfekten Weiß und schaufelt mit einem Spaten den Schnee um sich herum weg. Irgendwann ist die Person nicht mehr zu sehen, nur noch ein schwarzes Loch im weißen Schnee.

Erschaffen einer neuen Welt

Trauer und Jubel einer altehrwürdigen Technik: In Gehirnprozesse gucken kann sie nicht, aber Leute verschwinden lassen, das ja. Die meisten der experimentellen Kurzfilme der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) wie Julia Weissenbergs Schneesturm (2012) und Johanna Reichs Black Hole (2009), die unter dem Motto „Wie wir sehen“ im Rahmen der von der Videonale Bonn veranstalteten Reihe Videonale.Scope gezeigt werden, sind noch der klassischen Beziehung zwischen Kamera und Bild verpflichtet. Das Programm „New Aesthetic: Perspectives“ des Kurzfilmfestivals Köln will sich dagegen mit Bildern befassen, aus denen keinerlei fotografischer Entstehungsprozess mehr spricht; die ihre Virtualität stolz vor sich hertragen, das Digitale nicht bloß für schnelleren, besseren, effektiveren Umgang mit aus analogen Zeiten Tradiertem nutzen, sondern als genuin neues Werkzeug zu Erschaffung einer genuin neuen Welt. Eine Ausnahme bildet da noch Florian Fischers per Drohne aufgenommenes Selfie Floating; die Kamera ist hier keine virtuelle, sondern ganz mechanisch entfesselt, zoomt auf den auf im Wasser liegenden Fischer und entschwindet dann wieder in schwindelerregende Höhen, in den uns mittlerweile nur allzu bekannten planetaren Über-Blick.

Google Earth kommt auch explizit gleich mehrfach vor: In Jon Rafmans You, the World and I wandert ein einsam Erinnernder auf der Suche nach einer Frau durch die von der Street-View-Kamera festgehaltenen Momente, angemessen melancholisch ob der unmöglichen Aufgabe, aber auch fasziniert von der Zeitlichkeit, die sich noch in diesem zeitignorantesten aller Bilder festgesetzt hat. Neben solch existenziellen Anklängen erscheinen Theo Tagholms Simulacra und Google Earth Movies von Émilie Brout und Maxime Marion eher wie hübsche Spielereien: Bei Tagholm schälen sich aus Luftaufnahmen Quadrate heraus und werden autonom, entwinden sich Kopien ihren Originalen; Brout und Marion haben per Internet die Originalsettings von Filmen wie Der weiße Hai oder Shining besucht, nur über Kamerafahrten und Soundtrack einzelne Szenen nachgestellt und dabei die Filmklassiker ihrer Narrative entkleidet. Der famose Kurzfilm Noah von Patrick Cederberg und Walter Woodman, der bereits vor zwei Jahren durch die Netzwelt geisterte, erzählt ganz klassisch, allerdings komplett auf dem Desktop eines jungen Mannes, der zwischen YouPorn, Facebook und Skype mit der Untreue seiner Freundin konfrontiert wird. Hier kann man sich den Film ansehen.

Die Bühne im Off

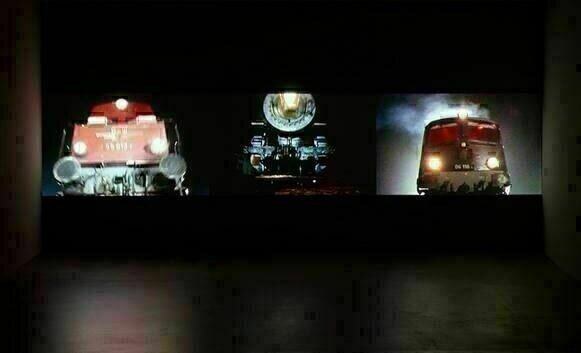

Doch radikale Brüche mit Sehgewohnheiten im Kino erfordern nicht unbedingt den Gang in die Netzwelt. Auch in der Retrospektive zum Werk der beiden Videokünstler Matthias Müller und Christoph Girardet lässt sich der eigene Wahrnehmungsapparat schön verwirren. In Mirror (2003) bewegt sich nur das Licht durch erstarrte Tableaus. Es lässt Figuren erscheinen und verschwinden, erzeugt Stimmungen und Dramen, ein dynamischer Zauberkasten, ganz ohne menschliche Regungen. Bekannt sind Girardet und Müller für ihre Found-Footage-Arbeiten, ein diesjähriger Schwerpunkt von Videonale.Scope. Ihre Neuzusammensetzung teils bekannter, teils unbekannter Kinobilder bringt dabei nicht nur überraschende Übergänge zutage, sondern erzählt immer wieder eigene Geschichten. In Play (2003) sind Einstellungen von Zuschauergruppen zusammengeschnitten, die im Theater, im Kino oder der Oper sitzen. Der tosende Applaus, die Beruhigung, der kurze Blick zum Nebenmann, die Sehnsucht nach der Nebenfrau, schließlich Unruhe und Paranoia ziehen sich dabei quer durch die Bilder und beschwören, auch durch das masochistische Vorenthalten jedes Gegenschusses, eine unheimliche Kraft, die irgendwo hinter oder unter der Leinwand wirkt. Ganz ähnlich funktionieren die Arbeiten Locomotive (2008), in denen eine ganze Kulturgeschichte der Eisenbahn im Spielfilm erzählt wird, und Meteor (2011), der von der Science-Fiction als kindlicher Fluchtlinie handelt. Hier folgen auf die Jungsgesichter zeitversetzt die ersehnten Gegenschüsse, und es sind Raumschiffe.

Überfordernde Filmdichte

Die in nur wenigen Tagen verdichtete Erfahrung unzähliger Filme gleich mehrerer Festivals – neben der Videonale und dem Kurzfilmfestival laufen zeitgleich das Kinderfilmfest CinePänz sowie die Reihe Exposed für internationale Debütfilme – ist anstrengend, aber auch anregend. Gerade in der wilden, manchmal stressigen Konfrontation mit den unterschiedlichsten Zeit- und Bildformaten, dem Wechsel von Live-Action und Animation, von gewohnter Narration und Experiment innerhalb kürzester Zeit treten Beschaffenheiten des Mediums und die unterschiedlichsten Ansätze, mit ihnen umzugehen, so deutlich hervor, dass es klassisch erzählte und inszenierte Kurzfilme wie die jeweils 30-minütigen Wettbewerbsbeiträge Zeus von Pavel Vesnakov oder Teenland von Marie Grahto Sorensen schwer haben. Die vielfältigen Entfesselungen der kürzeren, experimentelleren Filme, die auch in den Programmen des Kölner Kurzfilmfestivals dominieren, lassen Vesnakovs gemächliches Erzählen bemüht, Sorensens fiebrige Teenage-Transgressionen kalkuliert wirken, nach Aroma schmecken, ohne Fruchtfleisch. Found-Footage-Ansätze lassen sich auch in den aktuellen Wettbewerbsprogrammen finden, etwa in Der Clou des Uhus, in dem der Schriftsteller Ramon Israel anhand anonymer Super-8-Urlaubsaufnahmen eines Pärchens eine dazugehörige Erinnerung zusammenfabuliert hat.

Die NSU und die Brooklyn Bridge: Politisches

Politisch geht es in zwei Filmen zu, die mit gänzlich unterschiedlichen Mitteln herrschende Diskurse ans Tageslicht zerren. Fritz Laszlo Weber macht mit seiner Desktop-Montage Halit-Straße, Kassel, Hessen, Deutschland auf eine Demonstration aufmerksam, die 2006 von Angehörigen der NSU-Opfer unter dem Motto „Kein 10. Opfer“ organisiert war. Das Bildmaterial der Veranstaltung war längst im Internet verfügbar, als der deutsche Staat noch jeglichen Zusammenhang zwischen den Morden leugnete; prominent wurde es skandalöserweise erst, als es sechs Jahre später im Bekennervideo des Neonazi-Trios auftauchte. Dieses macht Weber auf Bild.de ausfindig – nach nur einem kurzen Autowerbespot.

Mischa Leinkauf und Matthias Wermke politisieren eigentlich weniger mit filmischen Mitteln als mit Kunstaktionen im öffentlichen Raum, ihr gemeinsam mit Lutz Henke hergestellter Symbolic Threats ist dennoch mehr als nur abgefilmte Performance. Leinkauf und Wermke haben 2014 in einer Guerrilla-Aktion die US-amerikanischen Flaggen auf der Brooklyn Bridge durch weiße Flaggen ausgetauscht und damit für weltweites Aufsehen gesorgt. Den politisch schönen Bildern der entnationalisierten Brücke ist im Film der Audiomitschnitt einer Rede des New Yorker Bürgermeisters Bill de Blasio vorausgegangen, der die Künstler der Welt in seine Stadt einlädt, um „uns“ zum Denken anzuregen, zu erschüttern und zu provozieren. Davon will man nach dem unheimlichen Flaggentausch nichts mehr wissen; eine Art mediale Massenpanik wird hier in Gang gesetzt, in der es um alles geht – das Versagen der NYPD, die Verwundbarkeit gegenüber Terroranschlägen, die mögliche Logistik der Aktion, mögliche Konsequenzen und Strafen für die Verantwortlichen –, nur nicht um Kunst. Symbolic Threats erinnert daran, dass der öffentliche Raum keine Turnhalle zum Austoben ist, sondern ein prekäres Gebilde, dessen Grenzen nur durch Überschreitung verschoben werden können.

Abstraktionen

Sind diese Filme eher Fallstudien, so zeichnete sich auf den Leinwänden der Cine Cologne ansonsten eher eine diffusere Suche nach den geheimen Regeln unserer Welt ab, ein lustvolles Abstrahieren vom Einzelfall. Wer etwa Foucaults Diktum, dass nicht der Mensch, sondern der Diskurs spricht, illustriert haben möchte, der sammle YouTube-Videos. Wie das Kollektiv Neozoon, das per Split Screen Selfie-Videos von Leuten, die der Außenwelt ihr neues Haustier vorstellen, miteinander synchronisiert hat. Ein beängstigender Chor freudestrahlender Gesichter erklärt dann, dass der/die/das Neue etwas „camera shy“ sei. Am Ende des dreiminütigen My BBY 3L8W wird noch eifrig geschlabbert und animalerotisch angedeutet, Neozoon sind nämlich keine Diskursanalysten, sondern arbeiten zu Mensch-Tier-Verhältnissen.

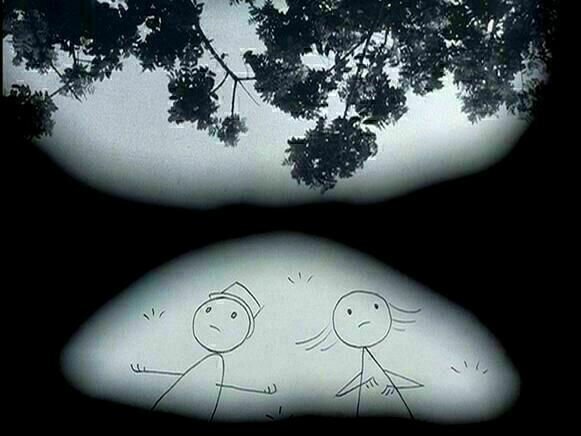

Eine ganz andere Art von Abstrahieren gelingt dem Avantgardefilmemacher Joseph Cornell, dessen kleine Werkschau von niemand Geringerem als Jonas Mekas eingeleitet wurde, der gerade zufällig in der Nähe war. In seinem Found-Footage-Film By Night with Torch and Spear aus den 1940er Jahren wird durch das bloße Umdrehen des Bildes aus einem Fabrikgelände eine von Nebel durchzogene Fantasy-Welt, in der Vampire von der Decke zu hängen scheinen. Zurück ins Heute: Der Animationskünstler Don Hertzfeldt, dessen Werk dem Kurzfilmfestival ein „Spotlight“ wert war, abstrahiert von jeglichen individualisierenden Äußerlichkeiten seiner Figuren, die stets nur aus wenigen Strichen bestehen. Seine so herzzerreißende wie urkomische Kurzfilm-Trilogie It’s such a Beautiful Day um den krebskranken Bill sprudelt vor Assoziationswut, unpathetischen Lebensweisheiten und schmerzhaft schwarzem Humor. Gedanken und Stimmungen der Figuren werden den 2D-Zeichnungen immer wieder als der Realität entfilmte Impressionen hinzugefügt; Hertzfeld schaut dann doch irgendwie ins Hirn.

Epilog: Der Weg zurück

Das Schönste ist, dass diese reichhaltigen Ausflüge in vergangene Avantgarde und gegenwärtige meta-mediale Territorien die Zuneigung zum klassischen Kino nicht getrübt haben, und das nicht nur, weil mir zwei KHM-Kurzfilme – die Antonioni-Verfremdungshommage During the Day My Vision Is Perfect (2013) von Benjamin Ramírez Perez und das Gena-Rowlands-Denkmal Dial M for Mother (2008) von Eli Cortiñas – Lust auf eine neuerliche Sichtung zweier schon so häufig gesehener Lieblingsfilme machen. Es ist vor allem dem notgedrungen etwas vernachlässigten Debütfilmfest Exposed zu verdanken, das seiner Schau internationaler Erstlingsfilme eine Mini-Reihe mit historischen Debüts zur Seite stellt. So endet der wilde Trip durch die Kinos, dieser Zwang zur Neujustierung der Aufmerksamkeit mehrmals pro Stunde, mit Claude Chabrols angenehm unverspieltem Nouvelle-Vague-Auftakt Die Enttäuschten (Le beau Serge, 1958). Ein streitbarer, aufregender Film, dessen klare und doch widersprüchliche Bilder sich gegen allzu einfache Einhegungen über Intentionen des Autors, Figurenpsychologie und Repräsentationsfragen zur Wehr setzen. Ach wie schön, im Kino niemandem ins Gehirn gucken zu können.

Kommentare zu „Cine Cologne 2015: Ins Gehirn gucken und abstrahieren“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.