Bomben in Bullerbü – Momentum 13

Die Biennale am Oslofjord ist zugleich Klassiker und Geheimtipp. Kurator Morten Søndergaard hat die idyllische Ferieninsel Jeløy mit Video- und Soundinstallationen in einen spannenden Kunstparcours verwandelt, der zum genauen Zuhören und Hinschauen auffordert.

Seit Jahren sprießen Kunst-Biennalen wie Pilze aus dem Boden, und fast immer stehen auch Film- und Videoinstallationen auf dem Programm. Die vor 27 Jahren in Norwegen gegründete „Momentum“ gehört allerdings schon zu den Klassikern. Diese älteste Biennale Nordeuropas ist nicht nur Treffpunkt für die skandinavische Kunstszene, sondern auch Sprungbrett für internationale Karrieren. Angesagte Multimedia-Künstler:innen wie Natalie Djurberg, Ragnar Kjartansson oder Olafur Eliasson waren schon früh dabei. Daniel Birnbaum, der 1998 die erste Ausgabe kuratierte, wurde danach Rektor der Städelschule in Frankfurt, später Direktor des Moderna Museet in Stockholm und leitet heute das Digitalkunst-Zentrum Acute Art in London. Stefanie Hessler, Ko-Kuratorin der Momentum 8, führt heute das Swiss Institute in New York. Dass die Momentum trotzdem immer noch als Geheimtipp gilt, liegt wohl vor allem daran, dass sie nicht in einer trendigen Metropole stattfindet, sondern in Moss, einer bröckelnden Industriestadt, und auf Jeløy, der vorgelagerten Insel im Oslofjord.

Der Titel Between/Worlds: Resonant Ecologies deutet es schon an: Kurator Morten Søndergaard, Professor für Sound and Media Art an der Aalborg Universität in Dänemark, will diese Biennale zum Resonanzraum für einen in der bildenden Kunst unterrepräsentierten Sinn machen: Das Hören. In unserer von visuellen Reizen überstimulierten Welt hat Søndergaard einen Mangel an sozialer Zuhörfähigkeit ausgemacht; im Reader zur Ausstellung wird viel theoretisiert über „active listening“, „sonic citizenship“, „acoustic performativity“ und „relational dynamic between human and non-human ecologies“.

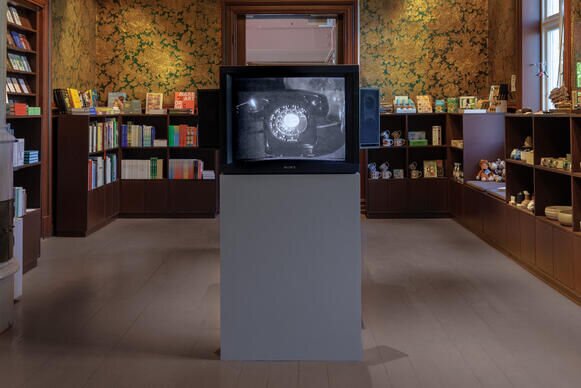

Hollywoodtelefone

Zum Glück zeigen sich die Arbeiten der diesjährigen 34 Künstler:innen und Künstlergruppen aber viel zugänglicher und intuitiver als die kopflastigen Katalogtexte. Rund die Hälfte ihrer Arbeiten sind in der Galleri F 15 zu erleben, einem traumschönen Museum für zeitgenössische Kunst in einem alten Herrenhaus auf der Insel.

Schon im Museumsshop zwischen Kunstkatalogen, skandinavischer Keramik und historischer Prägetapete stößt man auf einen Medienkunst-Klassiker aus dem Jahr 1995: Telephones von Christian Marclay, Vorläufer für Marclays preisgekröntes 24-Stunden-Werk The Clock. Der US-Künstler hat für sein knapp achtminütiges Found-Footage-Video Szenen von klingelnden, fast prähistorischen Telefonen, atemlosen Gesprächen und abgebrochenen Verbindungen aus Hollywood-Filmen so zusammengeschnitten, dass ein endloser Reigen menschlicher Kommunikationsversuche entsteht. Im Galerieraum nebenan: der Kurzfilm future past perfect pt. 04 (stratus) des deutschen Sound- und Videotüftlers Carsten Nicolai. Videoaufnahmen von aus dem Flugzeug aufgenommenen Stratus-Wolken verdichten sich zu weichgezeichneten Strukturen in einem minimalistischen Elektrosound-Kosmos.

Atemgeräusche und Trompeten

Im ersten Stock des Museums lädt Christian Boltanski zum Verweilen ein. Sein meditatives Drei-Kanal-Video Misterios (2017) hat eine Laufzeit von 12 Stunden. Wir schauen aufs Meer. Auf der linken Leinwand erstreckt sich bis zum Horizont der bewegte, graublaue Ozean, rechts liegt ein Walskelett am menschenleeren Kieselstrand und in der Mitte drehen sich drei trichterförmige Metallobjekte im Wind. Sie erzeugen ungewöhnliche Töne, etwas zwischen Atemgeräusch und blechernen Trompeten. Boltanski hat sie an einem einsamen Strand in Patagonien aufstellen lassen und die Szenerie von Sonnenaufgang bis -untergang gefilmt. Wenn der Wind durch die Blechhörner pfeift, klingt es wie Walgesang. Wer länger schaut und lauscht, glaubt irgendwann die Schatten der großen Meeressäuger in den Wellen zu erkennen. Das Skelett wird zum Memento Mori, nicht nur für die bedrohte Natur. Boltanski, der sich in seinen Werken immer wieder mit Erinnerung, Vergänglichkeit und Tod beschäftigte, starb 2021 in Paris. Misterios ist eine seiner letzten großen Videoarbeiten.

Bücher für den Wind

Wind spielt auch in anderen Arbeiten der Momentum eine wichtige Rolle. Der dänische Künstler William Kudahl hat für seine Videoarbeit The Wind is reading Hunderte von Büchern am Strand ausgelegt und den Wind darin blättern lassen. Inspiriert wurde er dazu von einer Szene aus Die Farbe des Granatapfels, einem Filmklassiker von 1969 über das Leben des armenischen Dichters Sayat-Nova. Kudahls Video ist simpel, poetisch und allegorisch. Was, wenn der Wind lesen und er das Weltwissen um die Erde und ins Universum tragen könnte? Für sein den Film begleitendes Buch „Reading the Wind“ hat der Künstler Archive nach Namen für Wind durchsucht: Der heiße, staubige in Nordafrika wird „Samoon“ genannt, die Schweizer sagen „Schneefresser“ zum Frühlingswind, bei den Australiern steht „Cockeyed Bob“ für die Gewitterstürme ab Dezember an der Westküste. Das Publikum darf in dem Buch blättern und sogar ein Exemplar mit nach Hause nehmen.

Die Biennale fordert zum genauen Zuhören und Hinschauen auf und bricht mit gängigen Ausstellungskonventionen. So gibt es künstlerische Interventionen im Regenwasserbecken, auf dem Besucherparkplatz und auch auf der Museumstoilette. Die Kopenhagener Künstlerin Arendse Krabbe beschallt das Örtchen mit der Soundarbeit We are all fish. Gluckernde Geräusche aus Brunnen, Gullies und Kläranlagen sollen an lebenswichtige Kreislaufsysteme erinnern – und auch daran, dass wir eigentlich alle fast nur aus Wasser bestehen.

Bei vielen Beiträgen der Momentum werden ökologische Themen und Naturbeobachtungen mit persönlichen Narrativen verwoben. Da etliche Kunstwerke mitten in der Natur installiert sind − an Wanderwegen, tief im Wald, neben Pferdeweiden und Badestränden − wird der Biennale-Parcours zur Entdeckungsreise. Am Rande eines Wanderwegs zum Strand hört man unter einem alten Baum Stimmen aus einem Hörrohr klingen. Wer sich zum Zuhören auf der Steinmauer niederlässt, bekommt von Stephanie Loveless die Geschichte des norwegischen Ahornbaums aus ihrer New Yorker Nachbarschaft erzählt: Im 18. Jahrhundert, als New Yorks Stadtbäume von einem Parasiten befallen wurden, holte man die robuste Baumart aus Skandinavien nach Amerika. Inzwischen hat sie sich dort so gut ausgebreitet, dass sie als invasiv gilt. Ein Baum wird erst als Helfer geholt und dann als unerwünschter Einwanderer abgestempelt – mit solchen Assoziationen zur aktuellen amerikanischen Politik spielt die Künstlerin in ihrer Soundarbeit Spisslønn/Norway Maple.

Menschengemachter Lärm

Wie Audiokunst das Kino im Kopf befeuern kann, wissen auch Janet Cardiff und George Bures Miller. Das kanadische Duo ist für seine immersiven Multi-Media-Installationen bekannt. Auf der Insel Jeløy haben die Künstler ein kleines Waldstück nahe am Wasser zur Bühne ihrer Höroper FOREST (for a thousand years…) gemacht. Baumstümpfe dienen als Sitzgelegenheiten, während eine 28-minütige Surroundsound-Komposition das Sommerfrische-Publikum aus versteckten Lautsprechern beschallt. Zuerst hört man nur Windrauschen und Vogelstimmen, die sich mit dem Möwengeschrei vor Ort vermischen. Dann kommen hämmernde Geräusche dazu, menschengemachter Lärm, eine Eisenbahn donnert unsichtbar durch den Wald. Dann wieder Stille, Vögel, Pferdehufe, Soldatenstiefel, Stimmenfetzen, Kommandos. Auf einmal Schüsse, Flugzeugmotoren, Explosionen, das Zischen von Granaten, Bombeneinschläge. Dann wird es wieder still, die Natur übernimmt die Akustik. Am Ende singen glockenklare Stimmen ein traurig- schönes Requiem, während im Sonnenlicht die Baumwipfel zittern und vor dem inneren Auge dramatische Bilder von Landnahme, Krieg und fatalem Fortschrittsgeist nachhallen.

Wie in der Bullerbü-Idylle Norwegens unerwartete existenzielle Erfahrungen lauern und wie mit Feingefühl und vielstimmiger Kunst überraschende Denk- und Hörräume geöffnet werden: Es sind solche Augenblicke, die die Momentum 13, ganz ohne belehrenden Zeigefinger, so besonders machen.

Die 13. Nordische Biennale MOMENTUM13 läuft noch bis zum 12. Oktober 2025 in Moss und auf der Insel Jeløy, ca. 30 Minuten Zugfahrt von Oslo entfernt, Info: https://momentum.no/momentum-13/

Copyright Fotos: Eivind Lauritzen. Courtesy Galleri F 15.

Kommentare zu „Bomben in Bullerbü – Momentum 13“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.