Betonfrisuren und diabolische Grandezza – B-Movies in Wien

Die Viennale widmete sich in ihrer diesjährigen Retrospektive der Goldenen Zeit des B-Movies und ihren Nachwehen. Erinnerungen an vier besonders schöne Exemplare.

Ein Mädchenensemble wie ein Strauß Rosen: Nine Girls (1944)

Lieblich lächelnd reihen sich die Studentinnen in der Whodunit-Komödie Nine Girls für ein Erinnerungsfoto auf. „Like a bouquet of roses“ kommentiert die Lehrerin die inszenierte Idylle, doch gleich darauf sehen wir, was für ein Haifischbecken das Mädchencollege ist – vor allem hat das mit einer besonders niederträchtigen Studentin zu tun hat, die ihren Willen zur Not auch mit Intrigen und Erpressung durchsetzt. Als jenes Mädchen dann kurz darauf tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht somit erstmal auf alle.

Unter seinen möglichst unterschiedlich, dabei aber auch liebevoll lebensnah typisierten Protagonistinnen – unter ihnen eitle Tussis mit wellenförmigen Betonfrisuren, streberhafte Tratschtanten und auch ein hemdsärmelig burschikoses Mädchen mit dem treffenden Spitznamen „Butch“ – lässt Regisseur Leigh Jason bei einem Wochenendtrip im Wald die große Paranoia ausbrechen: Während man harmlose Gesten konsequent falsch interpretiert, werden die wirklichen Indizien übersehen. Als auch noch zwei unfähige Ermittler dazu kommen, entsteht endgültig ein heilloses Durcheinander, das den Film zu einem Feuerwerk der Situationskomik werden lässt.

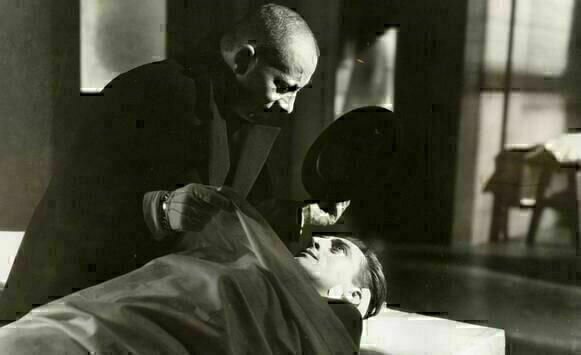

Einzigartige Sonderbarkeit: The Crime of Dr. Crespi (1935)

Die hohe Kunst des schleichenden Bösen, Part 1: Es ist nicht so, dass Erich von Stroheim als Dr. Crespi wirklich aktiv den Film an sich reißt. Vielmehr entsteht allein durch seine kaltblütige Ruhe eine Spannung, der man sich nicht entziehen kann. Der renommierte Arzt ist ein gebrochener Mann. Dass ihm ein jüngerer und fescherer Kollege einst die Frau ausspannte, hat er nie verwunden. Und dass er nach einem Unfall nun ausgerechnet diesem Mann das Leben retten soll, weckt in Crespi ein überwältigendes Rachegefühl, dass sich nicht nur in einem bloßen Akt der Vergeltung entladen, sondern sorgfältig geplant zu maximalem Leid führen soll.

Besonders in der ersten Hälfte des Films bleibt von Stroheim überwiegend in seinem Büro, blickt diabolisch umher und raucht. Wobei er nicht einfach nur raucht. Er zelebriert das Rauchen als Ausdruck seiner bösartigen Grübelei, dreht die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger, klopft sie plötzlich unvermittelt mit dem kleinen Finger ab und führt sie dann blinzelnd wieder zum Mund, um sich in eine weitere unheilvolle Rauchwolke zu hüllen.

Man merkt dem Film sein geringes Budget durch die improvisiert und immer auch ein bisschen schrottig wirkenden Settings an. Wie sich diese inszenatorische Kargheit aber mit von Stroheims Performance, den wie auf Valium spielenden Nebenfiguren – allen voran Dwight Frye als zombieartiger Assistenzarzt – und dann auch den unterwarteten ironischen Brüchen mischt, verleiht The Crime of Dr. Crespi eine sehr einzigartige Sonderbarkeit.

Die Lust an der Unterdrückung: Island of Doomed Men (1940)

Die hohe Kunst des schleichenden Bösen, Part 2: Spezi Lukas erzählt nach dem Film, dass sich Peter Lorre bei den Dreharbeiten zu Island of Doomed Men auf dem Höhepunkt seiner Morphiumsucht befand. Ich zweifle keine Sekunde daran. Laut oder insistierend wird Lorre als Sklaventreiber Stephen Danel nur selten – und wenn, dann wirkt er dabei mit seinem verrutschten Seitenscheitel und den freigelegten Hasenzähnen wie ein hilfloser Schuljunge. Bedrohlich wird es dagegen, wenn er wieder in seinen tranceartigen Zustand kommt und in säuselndem Singsang die scheußlichsten Sachen von sich gibt. Wenn ihm beim Sprechen regelmäßig die Augen zufallen und er sie anschließend wie in Zeitlupe wieder öffnet, wirkt es, als würden ihn seine ganzen Grausamkeiten schon gar nichts mehr angehen.

Tatsächlich lebt Lorre in Charles Bartons Film in einer Welt, die komplett von den anderen Figuren isoliert ist. Angetrieben von Sadismus und Größenwahn hat Danel eine Insel zu seinem persönlichen Arbeitslager umgewandelt. Wie ein Kolonialherr haust er hinter einem Elektrozaun mit tödlicher Spannung – gemeinsam mit seiner Frau Lorraine (Rochelle Hudson), die immer hübsch auszusehen und das Richtige zu sagen hat und damit letztlich auch nur eine Gefangene ist. Und während die verschwitzten, dreckigen Männer wie Märtyrer an einen Pfahl gebunden und bis zum Zusammenbruch ausgepeitscht werden, ist es bei ihr der totale Entzug von Freiheit und Selbstbestimmung, der sie an den Rand der Verzweiflung bringt. Island of Doomed Men ist ein harter Exploitationfilm, der von der Lust an der Unterdrückung erzählt, aber auch von der lähmenden Angst, mit der sich ein diktatorisches Schreckensregime überhaupt erst aufrechterhalten lässt.

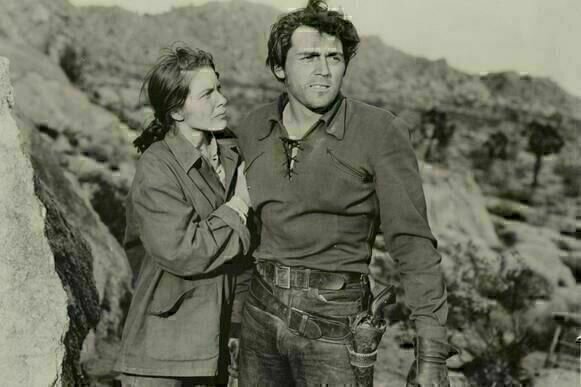

Schwacher Vater, unzähmbare Kinder: Thunderhoof (1948)

Ein vor erhabener Landschaft, in wunderschönem Schwarzweiß (in den damaligen Originalkopien: Sepia) fotografiertes Western-Melodram über die schwindende Macht des in die Jahre gekommenen Texas Rangers Scotty (Preston Foster) ist dieser Film. Die junge Mexikanerin Margarita (Mary Stuart) hat Scotty einst aus einem Bordell gerettet, ihren hitzköpfigen Landsmann The Kid (William Bishop) vor dem sicheren Tod im Treibsand. Und obwohl Scotty mit den beiden vor allem väterlich autoritär umgeht, beharrt er zugleich darauf, dass sie seine Geliebte und er sein Bruder ist.

Noch am Anfang seiner Karriere drehte Phil Karlson diese von Eifersucht, pragmatisch gezogenen Kompromissen und ungleichen Machtverhältnissen geprägte Dreiecksgeschichte, die eine raue poetische Schönheit und allegorische Wucht entwickelt. Die Absicht, das titelgebende Wildpferd zu fangen, steht in Thunderhoof auch für die Unmöglichkeit, menschliche Leidenschaft zu zähmen. Das nur vermeintliche Happy End fühlt sich ebenso falsch an wie das trotzig herausgepresste Lachen Scottys, mit dem er immer wieder versucht, seine Verlustängste zu überspielen. Hilflos muss er mit ansehen, wie sich seine Kinder ineinander verlieben; wie sich am Privileg über die Verwendung eines vertraulichen Spitznamens abzeichnet, dass er den Kampf längst verloren hat. Dass seine Ära eigentlich schon vorbei ist, dass er sogar einer völlig anderen Welt angehört, drückt sich besonders schön in einem spanischen Liebeslied aus, das Margarita und The Kid wie einen metaphorischen Liebesakt singen.

Kommentare zu „Betonfrisuren und diabolische Grandezza – B-Movies in Wien“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.