Berlinale Keynotes 2010 - The Future of Cinema

Den Blick in die architektonische Kristallkugel wagen die Berlinale Keynotes und nichts weniger als die Zukunft des Kinos steht zur Diskussion.

Vorsicht! Aus dem Zauberreich der Schatten erscheint ein Eisenbahnzug! Er fährt direkt auf Sie zu! Er scheint Sie gleich zu zerquetschen! Liest man die Schilderungen früher Kinobesucher fühlt man sich ein wenig an die stereoskopischen Kinoerlebnisse aktueller 3D-Produktionen erinnert. Back to the Future! Unter solch einen Titel lassen sich auch die diesjährigen Berlinale Keynotes stellen, die sich mit Blick auf die Vergangenheit Gedanken zur Zukunft des Kinos machen. Und Züge könnten, wie so oft in der Geschichte des Films, den Weg weisen.

Zu Beginn verweist Festivalleiter Dieter Kosslick auf den Veranstaltungsort: Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie wie auch das Ensemble aus Philharmonie und Staatsbibliothek seien ein Beispiel für gute Architektur, was man leicht erkennen und was man im Übrigen von den Gebäuden dahinter nicht behaupten könne. Gemeint ist der Potsdamer Platz und damit auch sein Arbeitsraum. Viel Gelächter, viel nickende Zustimmung aus dem Publikum – kurzum, ein beherzter Start.

Auch Norman Foster bereitet die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Kinogebäuden keine großen Schwierigkeiten: hier die facettenreiche Architektur der 20er und 30er Jahre, dort die gesichtslosen Multiplexe mit ihren schwarzen Boxen. Der Blick in die architektonische Zukunft ist rückwärtsgewandt, mit großzügigen Sälen und Foyers statt kafkaesk verschachtelten Funktionsorten. Was Foster dabei vor allem abhanden gekommen ist, sind nicht zuvorderst Prunk und Ornamentik, sondern die sozialen Räume, die „gathering as well as performing spaces“. Die Kinopaläste waren nicht bloße Abspielstätten für Filme, sondern in ihrem Erscheinungsbild selbst eine spektakuläre Erfahrung und stellten zudem durch ihre Architektur einen kollektiven Erlebnisraum in der urbanen Anonymität bereit. Ähnlich einer Opernvorführung bot die obligatorische Pause Raum für Dialog und ein wenig Selbstpräsentation der anwesenden Besucher. Heute dient eine Unterbrechung, wenn sie überhaupt noch zugelassen wird, bestenfalls der zügigen Wiederauffüllung der Popcorn-, und Getränkebecher oder dem Gang zur Toilette. Ein wenig fühlt man sich bei Fosters Ausführungen an Roland Barthes erinnert, der zu den bewegten Bildern auf der Leinwand eine „amouröse Distanz“ pflegt und für den ein Kinobesuch erst aus der doppelten Faszination von Bild und Ambiente seinen Reiz gewinnt. Insofern bedeutet ins Kino gehen mehr, als sich einen Film reinzuziehen – und es ist an den Gebäuden, andere Möglichkeiten zu eröffnen.

Was sich hinter diesem „mehr“ noch verbergen kann, versucht Marin Karmitz mit MK2 zu verwirklichen. Der französische Produzent und Unternehmer betreibt inzwischen zehn Programmkinos mit 58 Leinwänden in verschiedenen Stadtteilen von Paris. Ausgewählt wurden vor allem ehedem vernachlässigte Viertel, die in Folge der Ansiedlung zu neuem Leben erwachten. Karmitz verfolgt mit MK2 ein Konzept der Re-Urbanisierung mit dem Kino als Ausgangspunkt eines neuen kulturellen Zentrums. Angegliederte Buchläden, DVD-Verleih und thematische Veranstaltungsreihen rücken die filmischen Aufführungsorte wieder in den Vordergrund einer stattfindenden öffentlichen Kommunikation – das Kino als eine Art moderne Agora.

Das ist ganz im Sinne der „urban transistors“ wie Wolf D. Prix die zukünftige Funktion der Kinos tituliert. Die gezeigten Konzepte seines Wiener Büros Coop Himmelb(l)au begreifen den gebauten Aufführungsort als Anziehungspunkt im urbanen Raum, der wie ein Verstärker sein städtisches Umfeld auflädt. Zu sehen sind unter anderem der bereits realisierte Kristallpalast in Dresden, ein spektakulärer Entwurf für das Busan Cinema Center in Südkorea und die Animation einer grotesken Kinolandschaft für Disneyland USA – aber leider auch nicht mehr.

Einen interessanten Gedanken bringt Norman Foster ins Spiel, wenn er den Niedergang des Kinos mit der Entwicklung der Mobilität verknüpft. Das besondere Verhältnis der Eisenbahn zum Film besteht bereits seit Geburt der bewegten Bilder, festgehalten in L’Arrivée d’un Train en Gare de la Ciotat (1895) der Gebrüder Lumière. Auf das Kino übertragen geht der Siegeszug des Fernsehens in den 50er und 60er Jahren mit dem Aufkommen der individuellen Mobilität einher. Das Auto ersetzt das Schienenfahrzeug, der kleine Kasten die große Leinwand. Bei der Frage nach der Zukunft des Kinos lohnt sich also womöglich ein Blick auf die Situation der Eisenbahn: In Europa verkürzt seit jüngstem ein moderner Zugverkehr die Reisezeit von St. Petersburg nach Moskau auf weniger als ein Drittel, die Vereinten Arabischen Emirate planen Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen ihren Großstädten und in den USA investiert Warren Buffet im großen Stil in das alte Schienennetz. Steht mit der langsamen Abkehr vom Automobil und der erneuten Zuwendung zum gemeinschaftlichen Reisen auch eine Renaissance der Kinos bevor? Weg vom individuellen und privaten Filmkonsum, hin zum kollektiven öffentlichen?

Diese Entwicklung scheint auch den Modellen zu Grunde gelegt, die im Anschluss an die Keynotes in einem einwöchigen Workshop von Architekturstudenten entwickelt wurden. Dem Kino, soviel lässt sich aus den unterschiedlichen Entwürfen lesen, wird eine dezidiert soziale Funktion zugeschrieben: ein gesellschaftlicher Magnet zu werden, der einen kollektiven Dialog ermöglicht. Ein Punkt, auf den sich auch alle Teilnehmer der Keynotes einigen können. Alle, außer vielleicht Heinz Emigholz, der betont, es geht nicht um gute oder schlechte Architektur, sondern um gute oder schlechte Filme. Diesen Unterschied könne man nämlich auch sehr schnell feststellen.

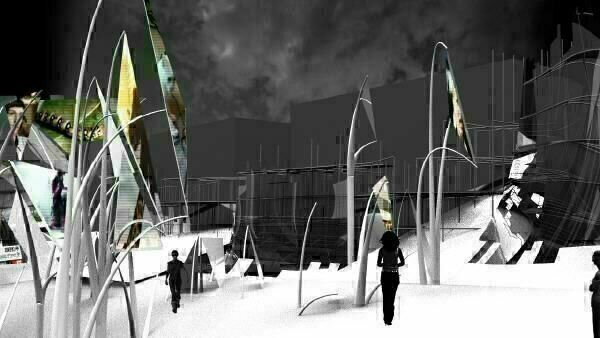

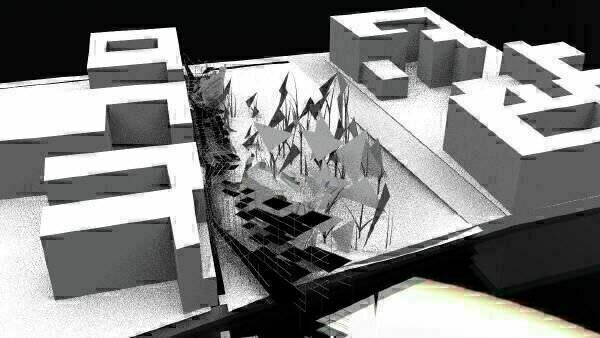

Noch etwas haben die Workshop-Entwürfe gemein: Sie brechen mit der linear konsumierenden Filmerfahrung. Vorgestellt werden informelle Kinolandschaften mit zersplitterten Leinwänden, Rund-um-die-Uhr-Programme aus Bildung, Filmvorführung und Nachtunterhaltung sowie Architekturen, die eine Art räumliches Zapping innerhalb des Films versprechen. Ein solches Kino bevorzugt das Fragmentarische und die Brüche. Es leistet die Loslösung von klassischen Erzählstrukturen. Der Clip ersetzt den Langfilm – aber diese Diskussion wird hier nicht geführt. Noch nicht.

Kino mit unterschiedlichen Blick-Perspektiven

Entwurf von: Florian Fend, Sille Pihlak, Daniela Kröhnert, Adam Orlinski

Urbaner Kinopark mit fragmentierter Leinwand

Entwürfe von: Guillaume Macé, Sybille Paulson, Alexandra Polyakova

Kommentare zu „Berlinale Keynotes 2010 - The Future of Cinema“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.