Berlinale 2025: Empfehlungen

Morgen beginnt der Vorverkauf für die 75. Berlinale. Wir haben uns schon mal ein wenig im Programm umgesehen und verraten, welche Filme man sich nicht entgehen lassen sollte.

Oslo-Stories: Träume (Dag Johan Haugerud, Wettbewerb)

Was es heißt, 16 Jahre alt zu sein, und was es heißt, viele Jahrzehnte später darauf zurückzublicken, 16 Jahre alt gewesen zu sein: In den Ferien liest Johanne ein Buch über eine Beziehung. Als Zeichen der Zuneigung wickelt darin ein Mann einer Frau einen Schal mehrfach um den Hals. In der Schule verliebt sie sich in eine neue Lehrerin, Johanna, die etwas später diese Geste bei ihr wiederholen wird. Johanne und Johanna, Johanna und Johanne: Der Gleichklang, die Ähnlichkeit führen zur Schwärmerei, resultieren in einer zarten Anknüpfung, enden möglicherweise nach einer körperlichen Annäherung. Niemand weiß das so genau bis auf Johanne, die über diese Berührung einen langen Text schreibt, um diese Momente, die erste Liebe und wie sie endete, für immer festhalten zu können. Schutzlosigkeit und Gedankenungebundenheit, der nagende Schmerz der Abweisung und der beseelte Spaziergang durch die erleuchtete Nacht einer Großstadt: Mit knapp 60 Jahren hat der Regisseur, Schriftsteller und hauptberufliche Bibliothekar Dag Johan Haugerud einen der am tiefsten empfundenen und glühendsten Filme über den Freiheitsraum, der Jugend sein kann, gedreht. Einen Film auch darüber, wie sich dieser Raum ein ganzes Leben lang offen halten lässt.

Kamil Moll

Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo) (Joel Alfonso Vargas, Perspectives)

Rico hat einen Nebenjob nach dem anderen und verbringt ab und zu unruhige Nächte. Seine schwangere Freundin Destiny zieht zu seiner dominikanischen Familie in die Bronx. Joel Alfonso Vargas’ Regiedebüt Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo) situiert sich zwischen Cassavetes, Andrea Arnold und Maurice Pialat und ist nichts weniger als die Entdeckung eines großen Filmemachers. Sowie das inspirierte Porträt einer Jugend, die von den Realitäten des Lebens eingeholt wird, getragen von Schauspielern, die vor Wahrheit schreien.

Jérôme d'Estais

Je n'avais que le néant - „Shoah“ par Lanzmann (Guillaume Ribot, Special)

Anhand von unveröffentlichtem Filmmaterial von Shoah, vierzig Jahre nach dessen Premiere, sowie Auszügen aus Claude Lanzmanns Autobiografie, begibt sich Guillaume Ribot in Je n'avais que le néant - „Shoah“ par Lanzmann auf die Spuren dieses Versuchs, aus dem Nichts „eine Realität zu erschaffen“. Ribots kraftvoller Dokumentarfilm kann sowohl als ein neues Kapitel in Lanzmanns Film als auch als ein Film über dessen Dreharbeiten gesehen werden; außerdem als eine Untersuchung voller Rätsel und Gefahren und als ein Film über den 2018 verstorbenen Regisseur, der uns auf intime Weise zeigt, was Lanzmann dazu brachte, zwölf Jahre seines Lebens in Shoah zu investieren.

Jérôme d'Estais

Köln 75 (Ido Fluk, Special)

Am 24. Januar 1975, also vor ziemlich genau 50 Jahren, gab Keith Jarrett sein berühmtes „Köln Concert“. Der gefeierte Jazz-Pianist war auf Solo-Tournee in Europa. Auf der Bühne der Kölner Oper improvisierte er am Stutzflügel eine Stunde lang frei – und schrieb damit Musikgeschichte. Der Konzert-Mitschnitt wurde mit über 4 Millionen verkauften Platten zum erfolgreichsten Solo-Jazz-Album aller Zeiten.

Köln 75 erzählt die Geschichte hinter diesem Konzert. Nicht aus der Perspektive des Musiker-Genies, sondern aus der Sicht der Konzertveranstalterin Vera Brandes, einer jungen, selbstbewussten Frau, die sich gegen alle Widerstände durchsetzte und dieses Jazz-Wunder möglich machte.

Brandes, mit Verve und Leidenschaft gespielt von Mala Emde, ist gerade mal 16, da organisiert sie in Köln schon erste Jazz-Konzerte – zum Unmut ihres autoritären Zahnarzt-Vaters (Ulrich Tukur), der die Tochter in ein Medizinstudium zwingen will. Doch Vera fährt lieber zu den Berliner Jazz Days, wo sie Keith Jarrett (John Magaro) zum ersten Mal live hört. Völlig überwältigt setzt sie sich das Ziel: Den hole ich nach Köln! Wie sie das anstellt, den Opernintendanten überredet, ihre Freunde einspannt, dem knurrigen Jazz-Musiker auf die Nerven geht, riskante Verträge macht, obwohl sie nicht mal geschäftsfähig ist – kurz: alles auf eine Karte setzt und beinahe alles verliert – das zeigt der Film in lässig komponierten Bildern (Kamera: Jens Harant) mit 70er-Jahre-Flair. Mit seinem dynamischen Rhythmus, abrupten Tempo-Wechseln, Zeitsprüngen, rasanten Szenen und elegischen Momenten wirkt der Film selbst ein bisschen wie eine jazzige Improvisation. Manchmal durchbrechen die Schauspieler die vierte Wand und sprechen direkt zum Publikum. So erklärt ein fiktionaler Musikkritiker (Michael Chernus) das Prinzip der „False Starts“ (wenn Musiker versehentlich ein falsches Intro spielen) und spielt uns entsprechend vermasselte Tonaufnahmen von Bob Dylan und den Cramps vor. Und Vera und ihre Gang lip-synchen auf Acid zum Kultsong der Kölner Band Floh de Cologne: „Ich will aber nicht immer gehorchen / Sei ruhig, Fließbandbaby“.

US-Regisseur Ido Fluk hat auch das Drehbuch geschrieben, nach langen Gesprächen mit der echten Vera Brandes, die nie Zahnärztin geworden ist, als Musikproduzentin über 350 Alben veröffentlichte und später ein Forschungsinstitut für Musikmedizin gründete. Die Musik der Zeit spielt in dem Film eine tragende Rolle. Dennoch werden eingeschworene Keith-Jarrett-Fans enttäuscht sein: Der Meister hat dem Filmprojekt die Musikrechte verweigert, angeblich weil er den millionenfach verkauften Mitschnitt seines Kölner Konzerts für unterdurchschnittlich hält. Darum ist in dem Film kein Original-Sound von Jarrett zu hören; die Klavierimprovisationen wurden vom polnischen Musiker Hubert Walkowski eingespielt. Dem Groove des Films, der ja weniger Legendenbeschwörung als eine Feier von Female Empowerment ist, tut das keinen Abbruch. Und Lust auf Keith Jarrett macht er auch. Nach dem Preview hab’ ich mir zu Hause gleich das komplette „Köln Concert“ auf YouTube angehört.

Ute Thon

Peter Hujar’s Day (Panorama, Ira Sachs)

Bergman, Ozu, Satyajit Ray, Leo McCarey...: Jeder Ira-Sachs-Film hat als Ausgangspunkt ein Werk eines von ihm bewunderten Filmemachers. Peter Hujar's Day hingegen nimmt als Ausgangsmaterial ein an einen Warholschen Monolog erinnerndes Gespräch zwischen dem Fotografen Hujar und der Schriftstellerin Linda Rosenkrantz aus dem Jahr 1974, das von letzterer in einem Buch festgehalten wurde. Auch wenn man die Lieblingsthemen Sachs’ ( zum Beispiel: Kunst, Geld, Gemeinschaft, vergangene Zeiten) wiedererkennt, ist Peter Hujar's Day definitiv der akermanischste und radikalste Film des Regisseurs.

Jérôme d'Estais

FWENDS (Sophie Somerville, Forum)

Mumblecore-gemäß murmelig mäandert dieser Film durch Melbourne, „Melbs“. Die Stadt ist, Phrase hin oder her, die dritte Protagonistin, die dritte Freundin im Bunde. Em und Jessie sind Fwends, zumindest waren sie es in der Schule. Seitdem ist viel Zeit vergangen: man hat studiert, sich eine Karriere aufgebaut und allerlei Selbstfindung betrieben; jedenfalls tut man immer überzeugender so, als sei man erwachsen – man nimmt es sich sogar selbst schon fast ab. Em hustlet in Sydney girlboss-like mit Elfstundentagen durch ihren Job in einer dann doch noch nicht in der MeToo-Ära angekommenen Anwaltskanzlei. Nach einem Übergriff ihres Chefs ist der Impromptu-Besuch bei Jessie ein Versuch, den Kopf freizubekommen. Jessie hingegen hat die kürzliche Trennung von ihrem Freund noch nicht verwunden und ist auch sonst ziemlich lost. Das sind in etwa die narrativen Koordinaten, die man recht schnell an die Hand gereicht bekommt.

Was sich anschließend entfaltet, ist ein angenehm zielloses Umherwandern mit nonchalant geschulterter Diskursmasse und glitzernden Albernheiten im Gepäck. Zwischen Weltschmerz (die Mieten steigen, der Meeresspiegel auch…) und Weltscherz (… wozu dann noch vom Haus am Bondi Beach träumen?) pendelt Fwends ziemlich präzise ziemlich viel Gen Z-Gegenwart aus und schlägt durch seine Gags hindurch immer wieder aufrichtig humanistische Töne an. Masken fallen und werden wieder aufgesetzt, man hüllt sich in Stoffreste, Lügen und Ersatz(!)-Clownskostüme, weil es sonst einfach zu kalt ist, weil man irgendwie auch auf transzendentaler Ebene andauernd friert. Das plätschert alles eher vor sich hin, fließt selten so vertikal hinab wie der Wasserfall im menschengemachten, urwald-imitierenden Influencer-Hotspot, der keinen Zweifel daran lässt, egal wie sehr man sich es einredet: es gibt kein richtiges Viben im falschen. Aber es ist immer noch besser im Falschen zu viben, als gar nicht zu viben.

Leonard Krähmer

The Memory of Butterflies (Tatiana Fuentes Sadowski, Forum)

Haben Schmetterlinge ein Gedächtnis? Der Titel La Memoria de las Mariposas macht zumindest neugierig. In Tatiana Fuentes Sadowskis Kinodebüt geht es allerdings nicht um geflügelte Insekten, sondern um flüchtige Erinnerungen.

Die peruanische Filmemacherin hat sich in ehemaligen Kautschukplantagen im Amazonasgebiet auf Spurensuche begeben. In Archiven stößt sie auf Fotografien von zwei indigenen Jungen, Omarino und Aredomi, die dort als Zwangsarbeiter schuften mussten. Aus Briefwechseln des damaligen britischen Konsuls erfährt sie, dass die beiden 1911 per Schiff nach London gebracht und als „Wilde“ zur Schau gestellt wurden. Auf den Fotografien halten sich Omarino und Aredomi an den Händen. Sie tragen steife Anzüge und schauen uns mit ernstem Blick an. Auf einem anderen Bild posieren sie mit nacktem Oberkörper und Federschmuck.

Zögernd tastet sich der Film an die Geschehnisse heran. Wir sehen bruchstückhafte Dschungelimpressionen in körnigem Schwarzweiß: eine Fahrt auf einem dunklen Fluss, Hände an einem knorrigen Baum, weißen Saft, der aus der Rinde tropft, eine Indio-Frau und ihr Kind, die vor der Kamera in den Wald flüchten. Die Bilder ruckeln, sind zerkratzt, brechen jäh ab. Die Filmemacherin verflicht Found Footage und eigene Aufnahmen zu einem vagen, traumverlorenen Gewebe. Im Voice-over spricht sie langsam über ihre Suche, wiederholt die Namen der Versklavten, zitiert aus Briefen der Herrschenden. Die systematische Unterdrückung und Auslöschung der indigenen Völker, die zur Kautschukproduktion gezwungen wurden, zeigt sie nur in Andeutungen. Nicht weil es solche Bilder nicht gäbe, sondern aus Respekt vor den Gedemütigten. Umso eindringlicher wirken die wenigen Szenen, in denen man etwa sieht, wie ein Mann erst nackt fotografiert, dann minutiös vermessen wird.

Fuentes Sadowski geht sparsam mit dem belasteten Material aus der Kolonialzeit um. La Memoria de las mariposas ist keine schreiende Anklage, eher eine vorsichtige Erkundung, in der die Filmemacherin auch ihre eigene Biografie mit ins Spiel bringt: Einer ihrer Vorfahren war Kautschuk-Händler. Ihre Gedanken, in wieweit auch sie deshalb mitverantwortlich ist am Unrecht gegenüber den Ureinwohnern, mäandern durch die Erzählung, blitzen auf und entschwinden wieder – wie Schmetterlinge. Gegen Ende nimmt Fuentes Sadowski bei einer indigenen Community, die noch im Einklang mit der Natur lebt, an einem spirituellen Ritual teil und fragt den Stammesältesten nach Omarino und Aredomi. Auch er kann das Schicksal der verlorenen Jungen nicht ergründen. Doch ihren Geistern bietet er sein Dorf als Heimat an.

Ute Thon

little boy (James Benning, Forum)

Farbe beim Trocknen zuzusehen, das ist ein Genuss, den wohl manche mit James Bennings Kino verbinden. In little boy passiert sowas wie das Gegenteil: Farbe wird aufgetragen und das nicht zu knapp. Mutmaßlich aus dem 3D-Drucker gespuckte graue Miniatur-Fassaden, die sich zu Gebäuden zusammenstecken lassen, werden von geschulten Händen bunt bepinselt. Akribisch gehen die Hände vor, linke Hände, rechte Hände, deren Besitzer im Off des Bildes verbleiben. Gesamtgesellschaftlich hingegen – und in den USA ganz besonders – kippt es bekanntermaßen stramm nach rechts, das ist auch Benning nicht entgangen.

Was man sieht, wirkt wie ein Rückzug ins Private, in die betulich modellierte Spielzeugecke eines Kindes. Was man hört, setzt den Maßstab zum Außen der Welt, die ja für alle zu groß zu sein scheint, wenn selbst die Erwachsenen nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, warum die Menschheit zusehends zielsicher ins kollektive Verderben schlittert. Was man sieht, sind keine Bilder der Welt, was man hört, sind aber sehr wohl Inschriften des Krieges: Politische Reden über Atompläne und Aufrüstungserfordernisse, verbale Attacken gegen Minderheiten etc. – Benning spielt die diskursgeschichtlichen Hits US-imperialistischer Indoktrination auf der Tonspur ein, während man die nun fertig bemalten und zusammengebastelten Modelle bestaunen darf, die auch ohne unser Zusehen getrocknet sind.

Während gemalt wird, sind Popsongs zu hören, manchmal kommentieren sie die Kriegstreiberei ironisch. Immerhin in diesem Film hat alles seine Ordnung: Eingeblendete Jahreszahlen zeigen an, dass der Film chronologisch, aber in weiten Sätzen durch die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts schreitet (mit Musik und Politik im Gleichschritt), bis er in dem jetzigen ankommt. Die Klimafrage ist dann präsenter, die Tonqualität der Radioansprachen besser, die Lieder nicht unbedingt. Ansonsten hat sich wenig geändert: Die Rhetorik ist nur anders brutal und Amerika, great as ever, bleibt seiner Hybris treu. James Benning ist besorgt, deswegen trägt er angemessen dick auf. Die doomsday clock steht auf fünf vor zwölf und sie hat zu ticken nicht aufgehört.

(Eignet sich zum Double Feature mit Evidence)

Leonard Krähmer

The Goddess (Classics – Wu Yonggang, 1934)

Nur einen einzigen Stummfilm kann man dieses Jahr auf der Berlinale sehen. Es handelt sich um einen der wenigen gut erhaltenen aus China: In Wu Yonggangs The Goddess (1934) geht es, dem Titel zum Trotz, ganz weltlich zu. Eine vom damaligen chinesischen Superstar Ruan Lingyu gespielte Prostituierte schlägt sich in einer nächtlichen Großstadtwelt voller Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit durch. Während sie mit aufreizend engem Kleid vor Bars steht, Freier umwirbt und immer wieder vor der Staatsgewalt fliehen muss, wartet zuhause ihr kleiner Junge auf sie. Er ist ihr einziger Antrieb, dieses Leben zu erdulden. Mutter und Kind sind Ausgestoßene, die sich nur auf sich selbst verlassen können. Ein Freier, der die „Göttin“ bei einer Razzia versteckt, entpuppt sich kurze Zeit später als Zuhälterscheusal, die Eltern der Klassenkameraden ihres Sohns als herzlose Spießbürger.

Was wie ein bleischweres Melodram klingt, erweist sich als ein unaufgeregter, behutsam inszenierter Film der flüchtigen Gesten, Blicke und Eindrücke. Häuserschluchten und dampfende Schornsteine im Licht der Morgensonne, das verinnerlichte, auffällig untheatral geschminkte Gesicht der tragischen Heldin, auch Großaufnahmen von Händen, die, wie beim amerikanischen Filmpionier D.W. Griffith, stets Momente größter Emotionalität anzeigen. In The Goddess kommt die inszenatorische Finesse der späten Stummfilmzeit voll zum Tragen, die in China (ähnlich wie in Japan) etwas länger als in Europa oder Nordamerika währte.

Es sollte einer der letzten Filme Lingyus bleiben, die 1935 im Alter von nur 25 Jahren Selbstmord beging. Ihrem tragischen Leben, das ganz im Zeichen unmenschlichen Starkults stand, widmete sich 1991 Stanley Kwans Spielfilm Center Stage. In der Rolle Lingyus tritt der Hongkong-chinesische Superstar Maggie Cheung auf – und erhielt dafür, so schließt sich der Kreis zum diesjährigen Berlinale Classics Screening, auf dem Festival 1992 den Silbernen Bären..

Tilman Schumacher

Hell’s Angels (Classics – Howard Hugehs, 1930)

Howard Hughes’ Hell’s Angels (1930) ist ein Film der Technikfaszination. Die Planungsphase des Films begann noch in der Stummfilmära, aber angesichts des Riesenerfolg des ersten Tonfilmblockbusters The Jazz Singer (1927) schwenkte man auf Ton um; drehte Szenen neu und synchronisierte bereits existierende nach. Herausgekommen ist ein Film, der seltsam, aber stets faszinierend zwischen Stummfilmgesten und der Lust am Klang, etwa an Motorenrattern und Sprachverwirrungen schwankt. Ohnehin möchte der Film viel unter einen Hut bringen: So poppt, als wäre der Rest nicht schon Formexperiment genug, unverhofft eine opulente Ballszene in Farbe auf, gedreht im Zweistreifen-Technicolor-Verfahren, das sich durch eine entrückte Farbpalette mit übersteigerten Grün- und Rottönen auszeichnet. Eine Intermission samt orchestralem Pomp kommt noch obendrauf. Das unterstreicht die epische Breite des Ganzen.

Alles am Film ist überdimensional, melodramatisch, showy. Ohne Technikaffinität wäre auch die Story nicht denkbar: Drei Freunde, ein britisches Geschwisterpaar und ein deutscher Student, reißt der Erste Weltkrieg jäh auseinander. Sie werden buchstäblich in die Luft katapultiert, finden sich inmitten des Luftkriegs zwischen Kaiserreich und Kingdom wieder.

Howard Hughes, eines Zeichens Unternehmer, Filmproduzent, passionierter Flieger, Liebhaber von Superlativen und Filmheld in Martin Scorseses Aviator (2004), drehte mit Hell’s Angels seine erste (und letzte alleinig realisierte) Regiearbeit. Es war nicht weniger als der bis dato teuerste Film der Filmgeschichte, was wohl der irren Materialschlacht zu verdanken ist. Abfackelnde Zeppeline, genüsslich ausgekostete Bombenteppiche, reale Fluggeschwader über und unter den Wolken. Weit mehr als die teils generische Story bleiben diese Bilder realer Gefahr, echter Physis im Gedächtnis. Keine Bluescreens, nur ab und an einige – ziemlich überzeugende – Miniaturaufnahmen.

Tilman Schumacher

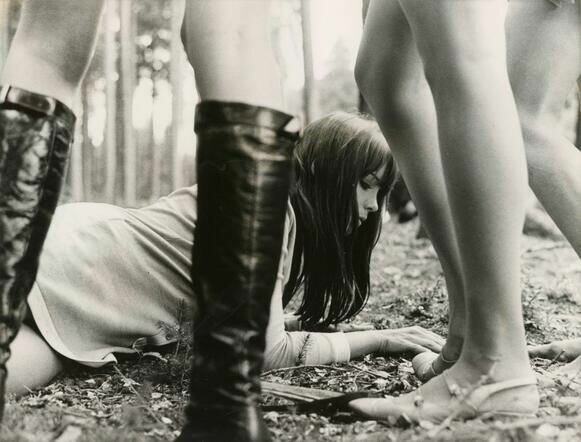

Männer sind zum Lieben da / Atlantis – Ein Sommermärchen (Retrospektive - Eckhart Schmidt, 1970)

Atlantis und ihre Kolleginnen sind eines sonnigen Tages gemeinsam aus einem See bei München aufgestiegen und haben eine Mission: Da auf ihrem Unterwasserplaneten nur Mädchen geboren werden, müssen sich immer wieder junge Frauen auf den Weg machen, um oben auf der Erde Männer zu fangen. Wie in Jonathan Glazers Under the Skin schlafen sie mit ihnen in berechnend männerschädlicher Absicht, doch sachlich, ohne Bosheit oder Hass. Im Augenblick des Orgasmus verkleinern sich die Männer wie von Zauberhand. Die Unterwassermädchen stecken sie in ihre Handköfferchen. Dann nehmen sie sie mit zu sich nach unten, um sie als Fortpflanzungssklaven zu halten. Die Nixen werden dafür sorgfältig geschult, wird erzählt, und sie sind gestylt wie Titelbildträume der frühen 1970er Jahre: lange Mähnen, lange Beine, extrem kurze Kleider. Mitleidlos treibt sie der Eifer, ihr Plansoll (zehn verkleinerte Männer) zu erfüllen. Zur Kritik

Silvia Szymanski

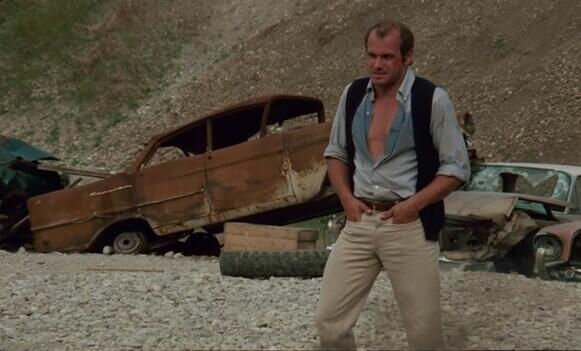

Fremde Stadt (Retrospektive – Rudolf Thome, 1972)

Fremde Stadt (1972) beginnt wie Rudolf Thomes bekanntester Film Rote Sonne (1970) mit einem Mann, der alleine in München ankommt und dort eine Ex wiedertrifft, die er noch immer liebt. Aber der Film macht aus dieser Ausgangssituation nicht nur etwas völlig anderes; man hat darüber hinaus das Gefühl, dass sich in den lediglich zwei Jahren, die zwischen den Filmen liegen, etwas Grundlegendes verändert hat. In Thomes Kino, aber vielleicht auch in der Welt, in die es eingebettet ist. Nicht nur diese eine, sondern jede Stadt ist fremd geworden. Zur Kritik

Lukas Foerster

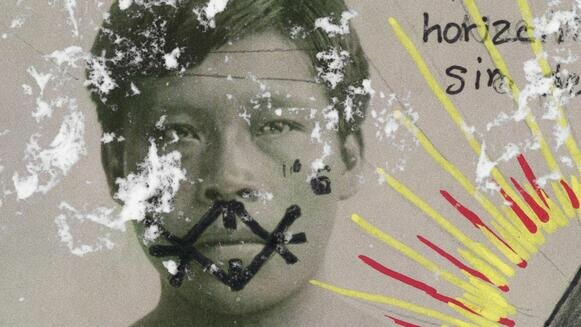

Mädchen: Mit Gewalt (Retrospektive – Roger Fritz, 1970)

Obwohl Roger Fritz zum weiten Kreis der Neuen Münchner Gruppe gehörte und auch ansonsten überall ein bisschen mitgemischt hat – als Assistent von Herbert List und Visconti, als Produzent von Eckhard Schmidt oder als Schauspieler bei Fassbinder und Peckinpah –, ist er heute als Regisseur nahezu unbekannt. Das liegt sicherlich auch an seinen Filmen. Liest man sich Pressestimmen von damals durch, hat man es mit Zeugnissen der Überforderung zu tun. […] Sobald sich der Film ganz auf seine zentrale Dreierkonstellation konzentriert, entwickelt sich eine teuflische Dynamik: Es entbrennt ein erbitterter Kampf darum, wer die Kontrolle über die Situation hat. Dabei zwingt uns Mädchen: Mit Gewalt immer wieder, das Gesehene neu zu überdenken. Zur Kritik

Michael Kienzl

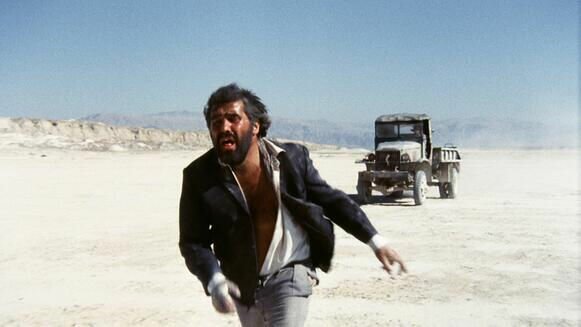

Deadlock (Retrospektive – Roland Klick, 1970)

Man kommt mit dem Versuch, den Film über die Handlung zu begreifen, nicht besonders weit. Ausgangspunkt ist der vielleicht am meisten verwendete MacGuffin der Filmgeschichte: ein Koffer, in dem sich ein Haufen Geld befindet. […] Immer wieder gibt es Katz- und Mausspielchen, die sich meist darauf belaufen, dem anderen die Waffe zu entwenden und darüber im Unklaren zu lassen, ob und wann man ihn töten werde. […] Über die Hintergründe der Figuren erfährt man so gut wie gar nichts, zumindest nicht im konventionellen Sinne. Die Essenz von Deadlock liegt in seinen oft statisch wirkenden Momentaufnahmen, denen Klick sehr viel Platz einräumt und die vielleicht mehr, zumindest aber eindringlicher etwas über die Protagonisten erzählen, als umfangreiche Dialog- oder Handlungsszenen es könnten. Zur Kritik

Michael Fleig

Kommentare zu „Berlinale 2025: Empfehlungen“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.