Berlinale 2023: Empfehlungen

Heute beginnt der Vorverkauf für die 73. Berlinale. Wir haben uns schon mal ein wenig in den Nebensektionen umgesehen und berichten, welche Filme man sich nicht entgehen lassen sollte.

Forum:

Cidade Rabat

Dieser Film erzählt von Zeit, und er tut das, indem er sich selbst Zeit nimmt; vordergründig, indem er sich auf die Trauerarbeit konzentriert, nachdem Helena (Raquel Castro) ihre Mutter verloren hat. Wo die beiden vorher noch am Mittagstisch zusammensaßen, umgeben von Fotos wie von Gespenstern, deren Fratzen an die gemeinsame Vergangenheit erinnern, ist jetzt nur noch die vierzigjährige Tochter, die zusammen mit der Schwester die Beerdigung organisieren, die Hinterlassenschaften aussortieren, Finanzen klären muss. Geweint wird kaum, und wenn, dann leise. Cidade Rabat verzichtet auf die Tränen in der Großaufnahme und führt stattdessen in langen Einstellungen ein Gesicht Helenas vor, das lieber selbst beobachtet als beobachtet wird, das verschlossen bleibt – auch weil es möglicherweise selbst nicht weiß, wie es sich gerade überhaupt durch die Welt bewegen kann und will.

Was der lakonische Film von Susana Nobre schafft, deren Jack’s Ride 2021 im Forum gezeigt wurde, ist die Vermittlung eines beständigen Gefühls, dass hier etwas nicht ganz stimmt, irgendwie out of place ist, seitdem sich Helenas Leben in ein Davor und ein Danach sortieren lässt. Alles scheint ein ähnliches Tempo zu haben, oder eher: Cidade Rabat begegnet den Dingen mit einem gleichbleibenden Interesse, egal ob einer Feier mit den Freund*innen, dem Sex mit dem Lover, dem Streiten mit der Teenie-Tochter oder der gemeinnützigen Tätigkeit. Zeit spielt auch deshalb eine große Rolle in Cidade Rabat, weil Midlife-Helena als Produktionsassistentin beim Film arbeitet. Das Pensum will geschafft, die geplanten Szenen gedreht werden, die Laiendarsteller*innen haben (noch) keine Aufenthaltsgenehmigung. Taktungen werden bei Nobre auf- und vorgeführt mit all den Mächten und Privilegien, die in ihnen stecken, wenn nie Zeit ist, damit alles zu seiner Zeit passieren kann.

Anne Küper

Being in a Place – A Portrait of Margaret Tait

Auf dem Papier hat Luke Fowlers Film alles, was das Porträt einer Künstlerin braucht: Briefe, offizielle Schreiben, Ton- und Bildschnipsel aus dem Archiv, private und unveröffentlichte Aufnahmen eines nie fertiggestellten Films. Aber Being in a Place – A Portrait of Margaret Tait interessiert sich kaum für die Dinge auf dem Papier. Eher für das Papier selbst, seine eigentlich unbeständige Oberfläche und für die dünnen Tintenschichten in Form von schriftartigen Schwüngen darauf. Der Blick ist viel zu nah, huscht schnell in die nächste Einstellung, bevor ein Wort entziffert werden kann. Meist wird dann einer Erzählung im schönsten Schottisch gehorcht und Schottland im schönsten Flimmern der 16-mm-Aufnahmen gezeigt: Worte über die Kamera als Verlängerung der eigenen Person, über die Unmöglichkeit, Filme für jemand anderen zu drehen als für sich selbst. Aufnahmen, getrieben von der Radikalität persönlicher Faszination, Aufnahmen von saftig grüner Natur, wie sich ein milchiger Nebelschleier darüber legt, von einem Meer wie ein waberndes, glänzendes Seidentuch. In 60 Minuten materialisiert sich stetig etwas, ohne dabei zu verhärten. Sind hard facts trotzdem einmal geschaffen, scheinen sie hier gleich wieder im Bilderstrom von Margaret Taits Archiv zu zerfließen. Being in a Place ist weniger ein Film über eine Regisseurin und Dichterin, die 1999 von uns ging, sondern über den Geist, aus dem sie schuf, was geblieben ist.

Jonas Nestroy

Kara Kafa

In der auch als Gesamtwerk unbedingt zu empfehlenden Reihe Fiktionsbescheinigung, die auch in diesem Jahr wieder Filme aus dem Archiv versammelt, die aus unterschiedlichen, nicht selten rassistischen Gründen zu ihrer Zeit kaum gesehen wurden, sticht Kara Kafa (1979) hervor, eine türkische Produktion, die von Cafer erzählt, einem türkischen Gastarbeiter, der seine schwangere Frau und seine zwei Kinder mit nach Deutschland holt.

Der Film ist zugleich klassisches Erzählkino wie radikale Gesellschaftskritik und marxistisches Pamphlet, dabei inhaltlich ähnlich didaktisch wie in der Form melodramatisch, was hier unbedingt als Kompliment zu verstehen ist. Cafer will nichts von gewerkschaftlicher Organisierung wissen und wird die Quittung kriegen, seine Frau lernt eine feministische Gruppe kennen und zieht in Sachen politisches Bewusstsein bald locker an ihrem Mann vorbei. Die Kinder haben sich auch mehr versprochen vom neuen Leben, vor allem der Sohn lernt auf bitterste Weise, dass es Gleichheit hier höchstens zu kaufen gibt.

Auch die Türkei sah das Bild der „befreundeten Nation“ Deutschland beschmutzt, der Film wurde verboten und beschlagnahmt, Regisseur Korhan Yurtsever musste wegen einer Anklage nach Berlin fliehen. Tatsächlich ist das Deutschlandbild ein ernüchterndes, die Perspektive der Migrant*innen, die hier niemals Opfer, sondern immer politische Subjekte sind, eine bei uns selten im Kino gesehene.

Can Sungu vom Sinema Transtopia, der in diesem Jahr gemeinsam mit Jacqueline Nsiah und Karina Griffith für das Fiktionsbescheinigungs-Programm verantwortlich zeichnet, hat die Restaurierung des Films, der wie viele andere aus den strengen Kriterien des Filmfördergesetzes in Sachen „deutsches Filmerbe“ herausfällt, angeregt und mithilfe des Arsenals durchgeführt. Ein in jeglicher Hinsicht faszinierender Fund, im Programm gibt es mit Mein Vater, der Gastarbeiter (1995) zudem ein sehr berührendes dokumentarisches companion piece.

Till Kadritzke

Moyra Daveys Stimme erzählt im entspannten ASMR-Stakkato von der New Yorker Clubszene der 1990er Jahre. Intim und ausschweifend und mit einer Poetik, die sich selbst niemals zu schön nimmt: „he has leper specks all over his torso, a kind of warm-weather fungus“; „a couple Jordan dubbed ‚older than us, thinner than you.‘“ Davey erzählt meistens im Präsens und filmt sich dabei selbst, durch die Wohnung wandernd, aus der Erinnerung zitierend, richtet aber die Kamera mit der gleichen Intimität nach draußen. Pferde entblößen sich, Eichhörnchen purzeln in den Suizid. Daneben eine ganze Menagerie von tierischen Performances: Ameisen, Spinnen, Salamander, Frösche, Kröten, Füchse, Daveys Hund, eine Gottesanbeterin, Vögel und ein Schwarzbär. Die Bilder hier sind gewollt digital, spielen mit der eigenen Flachheit und Direktheit. Ungeschönt, ganz ohne Make-up und mit crash zooms wie Morgenpickel. Doch als die Erzählung immer mehr in den Verfall und zum Tod driftet, bleiben die Bilder am Leben. Es gibt hier immer Bewegung, Zyklen, ein sanftes Aufbegehren. Ein Film, dem man sich hingeben muss, der diese Lebenskraft aber auch auf einen übertragen kann.

Florian Weigl

This Is the End

Ach, wäre die Liebe nur ein GIF! Die Welt drumherum könnte fortschreiten, für immer neuen Input sorgen, wir zwei beiden aber, wir würden nur um uns kreisen, immer wieder von vorn anfangen, und ist die Berührung an ihr Ende gelangt, beginnt sie einfach von Neuem, bevor’s noch komisch wird.

Solche GIFs sind in diesen Film geschnitten, sie zeigen, zunehmend expliziter, die zärtlichen Berührungen zweier ins Graue gealterten Männer. Der eine ist Vincent, französischer Filmemacher, der andere Dean, ein pensionierter Therapeut. Anfang der 1980er Jahre haben sie sich in New York kennengelernt, vierzig Jahre später bei Facebook wiedergefunden. Dean hat Vincent nach Los Angeles eingeladen.

Vincent Dieutre hat einen schönen Essayfilm aus dieser Reise gemacht, der ausgehend von diesem Versuch, eine Liebe neu zu entdecken, sich in der Stadt verliert. Ein Film, in dem Los Angeles nicht sich selbst spielt, sondern durch den Blick des Europäers gefiltert bleibt, der sich aber zum Glück kaum Mühe gibt, diesen Filter zu verstecken. Die europäische Amerika-Fantasie trifft auf eine Realität, die die Kulturkritik des Franzosen auf Hochtouren bringt: endlose Autofahrten, Anonymität, Palmen und Pools, dazwischen die Zeltstädte der Wohnungslosen.

This is the End, das meint aber nicht nur die Endzeitstimmung dieses Films, sondern auch die Poetry Lounge „The End“, in der Abend für Abend alle möglichen Leute ihre mal wuchtigen und klaren, mal ausgefeilt eleganten Gedichte performen. Leute, die diese Stadt nicht besuchen und Dinge auf sie projizieren, sondern einen Alltag begehen. Dieutre ist Autor dieses Essays, aber er lässt dem Material, aus dem er ihn formt, stets seine Autonomie.

Till Kadritzke

The Devil Queen

Die Teufelskönigin lässt in der Unterwelt von Rio nur bedingungslose Unterwerfung zu. Wer sie ihr verwehrt, wird entweder gleich beseitigt oder mit einem glühenden Kreppeisen malträtiert. Nur bei hübschen jungen Männern gerät ihre Autorität ins Wanken, womit wir beim Kern von Antonio Carlos da Fontouras’ grellem und energetischem Exploitationfilm The Devil Queen (1973) wären: Die Königin soll durch eine Intrige mit einem feschen Nachwuchszuhälter gestürzt werden. Der flamboyante Protagonist mit grün schimmerndem Augen-Make-up und stolz rausgepresstem Ranzen basiert frei auf der Figur des schwulen Gangsters und Drag-Perfomers João Francisco dos Santos, genannt Madame Satã. Die konfusen Verstrickungen des Films haben mit dessen Geschichte aber weniger zu tun. Seine Faszination schöpft The Devil Queen vielmehr aus diabolisch overactenden Darstellern, treibendem Wah-Wah-Rock, hemmungslosem Siebziger-Dekor und exaltiertem Unsinn mit Hang zum Groben.

Michael Kienzl

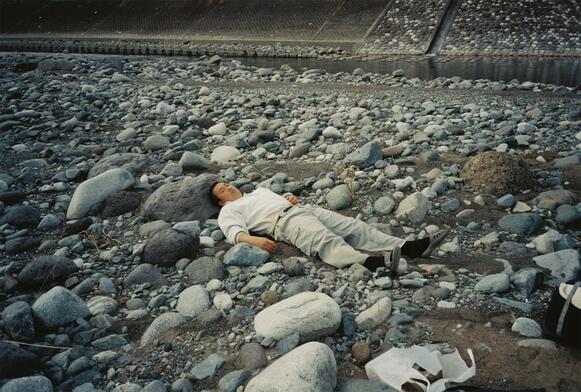

There Is a Stone

Die Arbeit ist für heute getan, Tatsunari Otas Film zeigt sie nicht: Sie (An Ogawa) hat Feierabend und erkundet die Gegend, in die sie für ihren Job reisen musste. Ihn (Tsuchi Kanou) trifft sie am Fluss beim Steineflitschen, nach einem ausgelassenen Fußballspiel. Immer mal wieder wird er verschwinden und auftauchen, vollkommen unvermittelt durch den Fluss zum anderen Ufer waten, wirken wie ein kindlicher Fantasiefreund, und dann einen Stein suchen – mit ganz realer Verbissenheit. Zusammen rutschen sie im Sand, stapeln Kiesel, balancieren über Felsen, spielen.

There Is a Stone ist genau der richtige Film für ein Festival, das allerlei Besucher*innen anziehen soll. Noch jeden heißt er warmherzig willkommen, lädt ein, einen Platz in dieser kleinen japanischen Geschichte zu finden, wo Freundschaft und Liebe, Lust- und Realitätsprinzip in einen Fluss münden, an dem sich einen Nachmittag lang gemeinsam spazieren lässt. Wer hier ganz genau aufpasst, darf einer neuen Beziehung beim langsamen Wachsen zusehen und jede Nuance davon registrieren. Wer abschaltet, folgt dem spielerischen Treiben zwischen Mensch und Natur. Und wer ob eines langen Festivaltags mit vielen Filmen und wenig Schlaf dann doch kurz wegnickt und wieder aufwacht, dem sagt der Film: „Nicht schlimm. Schön, dass du wieder da bist. Komm, wir gehen noch ein bisschen und schauen, was passiert.“

Jonas Nestroy

I Heard It Through the Grapevine

James Baldwin, ein paar Jahre vor seinem Tod, in Farbe und restauriert. I Heard It Through the Grapevine (1982) ist ein erstaunliches Zeitdokument. Regisseur Dick Fontaine hat Baldwin auf eine Reise durch die Südstaaten begleitet, auf der er befreundete Künstler*innen und Veteran*innen der Bürgerrechtsbewegung trifft oder wiedertrifft. Man erinnert sich gemeinsam, man zieht Bilanz, meist eine bittere. Während der frisch gewählte Reagan sich auf den TV-Bildschirmen der Bars äußert und schwarze Communitys gegen die Arbeits- und Perspektivlosigkeit demonstrieren, gehen rassistische Polizeigewalt, ökonomische Ausbeutung und soziale Ausgrenzung weiter.

Immer wieder schneidet Fontaine auch Archivaufnahmen aus den 1960er Jahren dazwischen, vermisst die Distanz zwischen Aufbruch und offener Gewalt damals zu Ernüchterung und stummer Gewalt heute und zeichnet letztlich einen Übergang auf, von der Zeit der Jim-Crow-Segregation zum „new Jim Crow“, dem Zeitalter der Masseninhaftierung.

Till Kadritzke

Ordnung

Ein einsamer Mann trottet die Fluchtlinie einer regennassen Straße entlang und schreit in unerbittlichen Intervallen empor: „Aufsteeeeeeehen!“ […] Wie ein warnendes Fanal klingt sein Weckruf sonntagmorgens um sieben, und der prompt auf dem Balkon erscheinende Nachbar, der seine Schimpfkanonade auf Herbert loslässt, ist auch niemand, den man gerne aufstehen sieht. [...] Ein besseres Leben, daran lässt Sohrab Shahid Saless’ Blick, unversöhnt mit den Verhältnissen und nachsichtig mit den Menschen, keinen Zweifel, wäre Herbert ebenso zu wünschen wie den Figuren, die die Ordnung, in die er sich nicht mehr fügen kann, aufrechterhalten. Saless’ Filme sind bei all ihrer Formstrenge immer zugleich kristallklare Erzählungen, die jedes Bild unmissverständlich in ihren Dienst stellen. Und es sind auch, horribile dictu, durchaus „Themenfilme“ mit „Anliegen“ – allerdings solche, die dafür einen unmittelbar filmischen Ausdruck finden, der direkt an Herz, Hirn und an die Nieren geht. Und so genau Ordnung die Situation eines Arbeitslosen in der BRD anno 1980 festhält, so zeigt er doch in einem viel umfassenderen Sinne die Desintegration eines Individuums. Zur vollständigen Kritik.

Maurice Lahde

Panorama:

Drifter

Nachdem Moritz für seinen Freund nach Berlin gezogen ist, serviert der ihn schon wenig später wieder ab. Die Rat- und Hilflosigkeit des Jungen mit dem gebrochenen Herzen schlägt in Drifter bald in das titelgebende Treibenlassen um. Moritz rasiert sich den Schädel, fängt zu trainieren an, nimmt Drogen und geht feiern. Er probiert härteren Sex und beginnt, über seine Rolle als schwuler Mann nachzudenken, bleibt dabei aber durchlässig und fast passiv. Hannes Hirschs Debüt erzählt von einem Jungen, der jenseits seiner vertrauten Vorstellungen von Beziehungen und Identität experimentiert. Fragmentarische Beobachtungen von Moritz’ aus Druffis und Künstlern bestehendem Freundeskreis sind dem Film dabei wichtiger als klassische Spannungsbögen. Drifter lebt von der Unverbindlichkeit des Moments und der Vorstellung, dass ein Protagonist nicht irgendwann fertig sein muss – und steuert deshalb auch auf kein Ziel zu.

Michael Kienzl

Hello Dankness

Keine Dunkelheit gibt es hier, nur feuchte Kälte, Dampf und Memes hält diese dumpfe Welt noch bereit, ehe sie denn enden wird (wann eigentlich?). Die Apokalypse, so demonstriert es das Künstler*innen-Duo Soda Jerk mit Hello Dankness, ist ein langwieriger Prozess, ein Zustand, in dem in jedem Akt eine neue Katastrophe durchgespielt wird. Biden, Clinton, Trump. Covid, Zombies, Bill Gates. BLM, Bernie, Pizzagate. Social Media, Harambe, Pepe, bis es wieder heißt: Zucker- vs. Eisenberg. Von den zirkulierenden Bildern und Krisen westlicher Demokratien berichtet diese popkulturelle Materialschlacht, die aus hunderten Schnipseln aus Fernsehen, Internet und Kino (von Snow White and the Seven Dwarfs über Wayne’s World und This Is the End) besteht, durch Dan und Dominique Angeloro verschnitten, digital bearbeitet und neu vertont, sodass die Überschneidungen unterschiedlicher Bild- wie Lebensräume der US-amerikanischen Gesellschaft ausgestellt werden. Wem gehören welche Zeichen (und wer kann sie wann und wie lesen), das ist das, was Hello Dankness interessiert, wenn das Öffnen einer Pepsi-Dose die Revolution einläutet und sich ein gesungenes „I’ll be there for you” zur handfesten Drohung entwickelt; ein Film, bei dem es nicht schadet, früher auf 9GAG, 4chan und Twitter abgehangen zu haben.

Anne Küper

Inside

Nemo (Willem Dafoe) soll fünf Gemälde von Egon Schiele aus einem New Yorker Luxusloft klauen. Als die Alarmanlage losgeht, fällt das gesamte Smart-Home-System aus. Tür dicht, kein Wasser, kaum Essen, kein Telefon, kein Kontakt zu den Komplizen: Nemo ist gestrandet im x-ten Stock auf einer Insel namens Manhattan. Vasilis Katsoupis hat eine radikale Variation der Robinsonade gedreht, denn Inside entwickelt sich zu einem Film über nicht weniger als die großen existenziellen Fragen des Lebens. Wo klassisch der Naturzustand als Anfang gesellschaftlichen Seins fingiert wird, zäumt Katsoupis das Pferd von hinten auf: Inside ist sicher keine Erzählung über den Beginn der Gesellschaft, aber vielleicht über ihr Ende. Wenn Wohnungen gebaut werden, in denen keiner wirklich lebt, Natur vollends beherrscht ist und die Nutzlosigkeit der Kunst keine Schönheit mehr entwickelt, aber eine so hässliche Grimasse schneidet, wie es sonst eigentlich nur Willem Dafoe kann.

Jonas Nestroy

Passages

Passages erzählt von jungen Menschen aus gutem Hause und unterschiedlichen Ländern, die einer bürgerlichen Pariser Boheme angehören. Doch hinter den Utopien von fließender Sexualität und einer nicht-besitzergreifenden Liebe lauert die Herausforderung, sich auch ohne Regeln nicht wie ein Arschloch zu benehmen. Der deutsche Regisseur Tomas (Franz Rogowski) ist eigentlich mit dem englischen Grafiker Martin (Ben Whishaw) verheiratet, hat dann aber einen One-Night-Stand mit der französischen Grundschullehrerin Agathe (Adèle Exarchopoulous). Die Verhältnisse verschieben sich daraufhin in dem von Ira Sachs mit beiläufiger Eleganz inszenierten Film immer wieder aufs Neue. Passages steckt voller verletzter Blicke und leiser Eskalationen, lässt durch den Egoismus und das romantische Wunschdenken seiner Figuren aber auch immer wieder das Komische im Traurigen durchschimmern.

Michael Kienzl

Perspektive Deutsches Kino:

Vergiss Meyn Nicht

Die 800-Euro-Kamera hat Steffen neu. Klein und leicht ist sie, sodass er sie auf seinem Fahrradhelm befestigen kann, um aus der Höhe besser in 360 Grad filmen zu können. Mit dieser selbstgebastelten Apparatur wird er im Hambacher Forst klettern gehen, Zeit verbringen, sich mit Aktivist*innen unterhalten für einen Dokumentarfilm, den er selbst nicht mehr fertigstellen kann, weil Steffen Meyn am 19.09.2018 im Zuge der Räumung des besetzen Waldes bei den Dreharbeiten stirbt.

Studierende der Kunsthochschule für Medien haben aus dem von ihm zwischen 2017 und 2018 gedrehten Bildmaterial einen Film montiert, Vergiss Meyn Nicht, nach Meyns Nickname auf Facebook und Twitter benannt. Kommiliton*innen, Freund*innen, Verbündete sind sie, Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl, Jens Mühlhoff, die die Aufnahmen aus dem Wald zwischen Köln und Aachen um weitere Interviews ergänzt haben. Sie drehen sich um den Umgang mit Meyns Tod und dessen verunklarte Umstände, seine Instrumentalisierung, das Andenken und Erinnern, aber auch ganz prinzipiell um Utopie, Widerstand, Gewalt als legitimes Mittel, aktivistisches Filmemachen und das Auftreten von Polizei und Staat.

Dass das letzte Footage der Fahrradhelmkamera inzwischen überhaupt vorliegt, ist dabei dem Einsatz der Kunsthochschule zu verdanken. Denn die Speicherkarten wurden monatelang von der Staatsanwaltschaft Aachen einbehalten und erst nach erheblichem öffentlichem Druck an die Eltern des Verstorbenen zurückgegeben. In Vergiss Meyn Nicht läuft eine mindestens fragwürdige Position der Staatsmacht mit, wenn Pressearbeit unrechtmäßig eingeschränkt wird oder die Anwesenheit von Kameras sichtbar verändert, wie vor ihnen agiert wird.

So zeigt der Film nicht nur das Mit- und Gegeneinander im Hambi, als Meyn sich dort aufhielt, mitsamt einer wachsenden gesellschaftlichen Unterstützung der Besetzer*innen (was unweigerlich an die Bilder erinnert, die zuletzt in Lützerath produziert wurden), sondern auch eine sehr persönliche Suche des Studenten, Filmemachers und Journalisten nach einer Haltung zu dem, was er da dokumentierend erlebt und erlebend dokumentiert. Ich kannte Steffen, von Festivals, Partys, aus dem Theater, nicht gut, aber doch gut genug. Es ist schön, ihn im Kino wiederzusehen.

Anne Küper

Retrospektive & Berlinale Classics:

Romeo und Julia auf dem Dorfe

Historische Filme aus der Schweiz werden – so mein Eindruck – selten in Retrokinos und auf Festivals präsentiert, am ehesten noch solche der Neuen Welle der 1960er bis 80er Jahre. Die Berlinale Classics bieten nun die Chance, die Digitalrestauration eines deutschsprachigen (und zu meinem Erstaunen halbwegs hochdeutschen) Films aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu sehen. Romeo und Julia auf dem Dorfe (1941) von Valerien Schmidely und Hans Trommer, eine Verfilmung der gleichnamigen Novelle (1875) Gottfried Kellers, bleibt vom zerstörerischen Zeitgeschehen unberührt, erzählt eine betont zeitlos angelegte Geschichte vom gleichförmigen Leben im (vermeintlichen) Landidyll. Wie der Titel andeutet, ist es das Drama einer Liebe wider alle Widerstände.

Im Dörfchen Seldwyla verbringen das Mädchen Sali und der Junge Vrenchen gemeinsam unbeschwerte Kindertage. Doch dann brechen ihre Väter einen Jahre währenden Streit um ein bislang unbeackertes Feld vom Zaun, wie im Western-Genre reicht das urbar zu machende Land bis zum Horizont, in den Köpfen der Rivalen ist dort aber nicht einmal Platz für zwei. Mittlerweile erwachsen und ineinander verliebt, versuchen „Romeo“ und „Julia“, sich über ihre Familien hinwegzusetzen. Der Film findet für diesen Leidensweg gradlinige Schwarzweißbilder voller landschaftlicher Schönheit und sehnsuchtsvoll aus dem Bildfeld blickender Gesichter, das Spiel der Jungdarsteller:innen ist unkonventionell zurückhaltend, die Kornfelder strahlen im Sonnenlicht, die Zerstörungswut der Eltern legt einen Schleier über jeden noch so kleinen Glücksmoment.

Tilman Schumacher

Little Fugitive

„Roses are red, violets are blue, I can’t go to Coney Island and you can’t too.“ Mit diesem Reim zieht Joey seinen großen Bruder Lennie auf, während die Mutter sich bei ihnen verabschiedet. Die Witwe reist wegen eines beunruhigenden Anrufs zur kranken Großmutter aufs Land, Lennie muss auf seinen siebenjährigen Bruder aufpassen. Eigentlich wollte er mit seinen Kumpels aus dem Viertel – eine Bronx der Hinterhöfe, Brachflächen und Backsteinfassaden – einen Ausflug zum Vergnügungspark Coney Island machen. Stattdessen muss er nun den „Mann im Haus“, also den Babysitter spielen. Seine Gang heckt aber einen Plan aus, wie sie den nervigen Bruder loswerden können. Er glückt, die Kehrseite: Joey reißt mit den Notfalldollars der Mutter aus und verbringt auf eigene Faust einen Tag auf dem Rummel.

Faszinierend ist, wie stark Little Fugitive (1953) die kindliche Perspektive des Siebenjährigen einnimmt (das Retrospektiven-Motto Coming-of-Age ist hier, wie auch bei dem ein oder anderen Film der Reihe, großzügig ausgelegt). Die kaum je gebaut wirkenden Bilder von Morris Engels Handkamera folgen dem Kind, begleitet von Einsätzen märchenhafter Melodien, quasi dokumentarisch auf seiner Entdeckungstour. Dialoge gibt es mit Voranschreiten der „Handlung“ – im Grunde eine Abfolge äußerer, alltäglicher Aktionen und weniger eine Story im Sinne kalkulierter Drehbuchsetzungen – immer weniger. Der Film staunt in erster Linie mit dem Kind über die Welt, die es umgibt. Und er ist dabei so etwas wie ein Gegenentwurf zum stringent-effizienten Erzählkino der Hollywood’schen 1950er Jahre. Man spürt hier schon das mäandernde Independentkino von Cassavetes, Clarke & Co. nahen.

Tilman Schumacher

Auf das, was wir lieben

Sandrine Bonnaire als Suzanne: Zentrum des Films, aber der Film, Maurice Pialats À nos amours (1983), bleibt ihr äußerlich. Selten sind die Momente, in denen wir klar aus ihrer Perspektive sehen, selten die Close-ups, eher alles ein Changieren zwischen jenen Perspektiven, die den Vorspann begleiten: Suzanne von hinten, am Bug eines Schiffes, sie scheint es zu steuern. Dann dreht sie sich um, ihr Blick trifft uns, wird erwidert von einigen Jungs, die sagen: „Guck sie dir an!“

Blicke mit Suzanne, Blicke auf Suzanne, Suzanne, die ihr Leben lebt, Suzanne, deren Leben gelebt wird. Sie ist Perspektive und Fluchtpunkt, Unruheherd und Ruhepol zugleich, Zentrum ohne Kern, stetig in Bewegung. Und dieser schöne, zugleich ungeschönte Film über eine junge Frau zwischen Affären, der Liebe und einer schwierigen Familie ist ihrer, weil seine unzähligen Stimmungen die ihren sind, weil der Film lebt, wenn sie lebt, und weil er zum Stillstand zu kommen scheint, wenn sie behandelt wird, anstatt zu handeln.

Till Kadritzke

Vogelfrei

Sandrine Bonnaire als Vagabundin: immer im Mantel, umhüllt, stinkende Klamotten, Stiefel, Rucksack und Lumpentaschen. Eine Nomadin auf dem Körper französischer Landschaften, die sich immer wieder Territorien schafft und doch weiterziehen muss. Agnès Vardas Vogelfrei (Sans toit ni loi, 1985) ist ein Into the Wild ohne den narzisstisch-überheblichen Überbau. Zwischen Freiheit und Einsamkeit spielt sich das Leben ab, heißt es hier, die totale Einsamkeit endet im Tod, in Drogen oder Alkoholismus. Das sagt einer.

Die totale Deterritorialisierung ist zerstörerisch, aber Vagabond ist schöpferisch, auch weil er das Ende vorwegnimmt und sich dann dieses Lebens annimmt, das andere Leben affiziert hat. Die kurzen Szenen, in denen sich Weggefährten erinnern, sind das eigentliche Herz des Films, weil Mona keine klassische Figur ist, sondern eben ein Leben, und ansonsten Projektionsfläche, für alle anderen. Sie wird vermisst, sie wird beneidet, sie wird angefeindet, geliebt und gehasst. Sie ist das Außen der Welt, die sie heimsucht.

Till Kadritzke

Manila in the Claws of Light

Die Geschichte vom Landei in der Großstadt kennt man als Komödie, Lino Brockas Genre aber ist das Melodram, weshalb sein Manila von totaler Geworfenheit kündet – und das (nur in Rückblenden verfügbare) Barrio von einer irreparablen Sehnsucht. [...] Manila in the Claws of Light ist unerbittlich, unversöhnlich: Das dörfliche Idyll, nach dem der Protagonist Julio sich sehnt, zerlegt der Film nach und nach in seine imaginären Bestandteile. [...] Neben der Spektakelkritik ist Manila in the Claws of Light aber stets auch ein straightes sozialkritisches Exposé: Widrige Umstände drängen Julio immer weiter abwärts. Unter den Verlorenen findet der Film indes auch große Zärtlichkeit. Zur vollständigen Kritik.

Nikolaus Perneczky

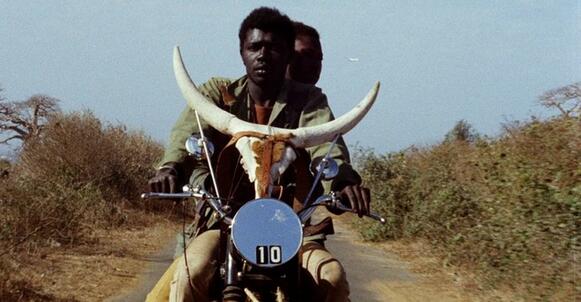

Touki Bouki

Die kurze, verstörende Eröffnungssequenz führt mehrere Strukturmerkmale des senegalesischen Filmklassikers ein. Binäre Oppositionen – in diesem Fall Natur und Technik, fruchtbare Gemeinschaft in der Herde und Vernichtung im Schlachthaus – prägen Djibril Diop Mambétys Werk vom Anfang bis zum Ende. [...] Mambéty arbeitet mit experimentellen Bildkonzepten, assoziativer Montage und surrealen Motivsprüngen. Diese scheinbar von allen Zwängen der Tradition befreite, rein poetische Filmsprache ist dafür verantwortlich, dass Touki Bouki mit dem Etikett „Nouvelle Vague“ versehen wurde. Dabei ist die Idee einer afrikanischen Neuen Welle wenig hilfreich und erscheint fast absurd. Zur vollständigen Kritik.

Lukas Foerster

Hier geht es zum kompletten Berlinale-Programm.

Kommentare zu „Berlinale 2023: Empfehlungen“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.