Berlinale 2022: Empfehlungen

Der Vorverkauf für die 72. Berlinale hat begonnen. Unsere Autoren haben sich schon mal ein wenig in den Nebensektionen umgesehen und berichten, welche Filme man sich nicht entgehen lassen sollte.

Forum:

Poet

Während alle noch schlafen, feilt der Dichter Didar bereits an seinem neuesten Werk. Durch das Vogelgezwitscher und das warme Licht der Morgensonne wirkt dieser Moment entrückt und romantisch. In Wahrheit lebt der junge, unscheinbare Mann jedoch in einer von Entfremdung und Ökonomiedenken geprägten Gegenwart. In der kasachischen Hauptstadt Almaty kann er sich als Zeitungsredakteur gerade so über Wasser halten. Als Didar für eine Lesung in die Provinz reist, ist nur eine Zuschauerin anwesend, die ihm jedoch aufgeregt ihre Begeisterung beteuert. Es ist ein gleichermaßen ernüchternder und berührender Moment, in dem sich die harte undankbare Arbeit der Poesie für einen kurzen Augenblick gelohnt zu haben scheint.

Regisseur Darezhan Omirbayev konfrontiert seinen Protagonisten mit dem verlockenden Angebot eines reichen Industriellen. Didar muss sich entscheiden, ob er sich selbst treu bleiben oder am schönen Leben teilnehmen will. In Rückblenden greift Poet dabei die Geschichte des kasachischen Volksdichters Makhambet Otemisuly auf, der getötet wurde, weil er sich nicht mit den russischen Besatzern arrangieren wollte. Omirbayevs reduzierter Stil ist lakonisch, mitfühlend, analytisch, auch mal surreal, und immer wieder ziemlich witzig. Das existenzielle Dilemma und die äußeren Zwänge sieht der Film ebenso wie die Lächerlichkeit, derart konsequent an einer aus der Zeit gefallenen Kunstform festzuhalten.

Omirbayev hat in den letzten 40 Jahren ein starkes, aber wenig beachtetes Werk geschaffen, das manchmal an Robert Bresson und Aki Kaurismäki erinnert, letztlich aber einen unverkennbaren Sound hat. Weil Poet vermutlich wie seine Vorgänger keinen deutschen Verleih finden wird, sollte man die Gelegenheit nutzen, diesen schönen, die hohe Kunst der Einfachheit beherrschenden Film während der Berlinale zu sehen.

Michael Kienzl

A Flower in the Mouth

Von A Flower in the Mouth (Une fleur à la bouche) habe ich mich beschenkt gefühlt, und weil das auch anderen passieren soll, tue ich mir schwer damit, hier in die Vollen zu gehen. Das Geschenkpapier, könnte man sagen, ist aus Blumen, aber ohne Muster, denn eine ganze Weile lang spielt der Film im größten Blumengroßhandel der Welt. Elegant fahren die Arbeiter*innen auf lustigen Gefährten durch die Anlage. Dann aber, als „Diptychon über Vergänglichkeit“ ist der Film schließlich angekündigt (und mehr sollte man vorher wirklich nicht wissen), betreten zwei Protagonisten den Film! Die Begegnung in einer Bar, wie sie dort sprechen über Dinge, aber in sehr unterschiedlichen Stimmungen, auch darüber, wie Dinge zusammenhängen, die es auf den ersten Blick nicht tun, also vielleicht auch der Großhandel und die Bar. Beide sind keine großen Blumen-Fans, aber einer gesteht zumindest: Eine einzelne Blume kann schön sein. Da würde selbst ich als großer Blumenskeptiker mitgehen. Éric Baudelaires Film A Flower in the Mouth ist nicht unbedingt eine Blume, geht aber auf, ganz langsam, entwickelt eine Perspektive, sucht das Leben irgendwo zwischen Verallgemeinerung und Vereinzelung, zwischen Abstraktion und Schicksal, frei nach einem Stück von Luigi Pirandello.

Till Kadritzke

The Middle Ages

Die pandemische Situation soll betanzt und Warten auf Godot verfilmt werden. Zwei Jobs während des argentinischen Lockdowns, die der Tänzerinnen-Mutter und dem Regisseur-Vater von Cleo (Cleo Moguillansky) noch irgendwie Geld einbringen sollen. Und die diesem Film eine eigenartige Komik und Energie geben. Wobei nicht unbedingt eigenartig für diesen Film, eher für das argentinische Filmkollektiv El Pampero Cine, aus dessen Kreis The Middle Ages (La edad media) stammt und von dem es nach einem so wahnwitzigen Projekt wie La Flor zu erwarten war, dass Beckett nicht nur Stichwortgeber und das Tanzen nicht nur austauschbarer Kulturberuf für den Corona-Diskurs ist. Stattdessen werden die Absurdität und der Tanz zur Forminspiration für die Bewegung der Geschichte und der Figuren des Films: Also verscherbelt Cleo den ganzen Haushalt mittels irgendeines behelmten Motorradfahrers, mit dem sie sich die Gewinne teilt, und besser Prozentrechnung lernt, als es die Schule über die Webcam gerade könnte, jagt ihre stürzende Mutter mit einem Spielzeuggewehr in einer virtuosen Szene durch das Haus oder begrüßt plötzlich einen Jedi an der Tür, der sogar eine Lichtschwert-Choreo in petto hat. Klingt wirklich ziemlich absurd? Was soll einem aber auch Besonnenes einfallen, wenn vor die eigene Tür zu gehen bedeutet, sein Leben aufs Spiel zu setzen und das Filmemachen der Job ist, der auch in der Pandemie weitergehen muss? Dem Regisseur-Duo Luciana Acuña und Alejo Moguillansky ist jedenfalls so ein schönes Werk gelungen, weil der Lockdown im Film zwar als ernsthafte Restriktion abgebildet ist, das in The Middle Ages aber auf eine verspielte, freie Art und Weise passiert.

Jonas Nestroy

Beirut, the Encounter

Zwei Menschen tauschen Sprachnachrichten aus. In einem dauerdröhnenden Baustellen-Beirut der späten 1970er Jahre, deshalb nicht über ihre Smartphones, sondern über Kassettenrekorder. Sie haben sich lange nicht gesehen, der Bürgerkrieg hat sie getrennt und in den langen Jahren seit ihrer Trennung vielleicht auch sonst etwas mit ihnen gemacht, sie vielleicht sehr verändert, so vermuten sie. Zeina wird am nächsten Tag in die USA auswandern, ein letztes Treffen mit Haydar geht schief, ein Dialog scheint nicht möglich, so bleibt nur der Austausch von Monologen. Am Ende wird niemand die Aufnahmen gehört haben außer uns, weil die Figuren im Film, wer könnte es ihnen verdenken, dem Vergessen den Vorrang einräumen gegenüber dem Erinnern. Borhane Alaouiés Film von 1981 – präzise, aber mäandernd, feinfühlig, nie rührselig – macht es zum Glück anders. Wenn in der letzten Einstellung ein Flugzeug in den Himmel steigt, ist die Endgültigkeit körperlich spürbar.

Till Kadritzke

The United States of America

„Man vergleiche die Leinwand, auf der der Film abrollt, mit der Leinwand, auf der sich das Gemälde befindet. Das letztere lädt den Betrachter zur Kontemplation ein; vor ihm kann er sich seinem Assoziationsablauf überlassen. Vor der Filmaufnahme kann er das nicht. Kaum hat er sie ins Auge gefaßt, so hat sie sich schon verändert.“ Diese Worte schrieb Walter Benjamin einst über das Kino, und ich hätte nicht gedacht, dass sie mir einmal während eines Films von Forum-Dauergast und Meister des entschleunigten Blicks James Benning in den Sinn kommen würden. Nicht dass seine Bilder in The United States of America geradezu an einem vorbeirauschen, gar einen Schwenk zulassen würden, aber doch sind sie dieses Mal kaum lange genug anwesend, um sich wie sonst in ihnen zu vertiefen. Vielmehr geht es tatsächlich meist um so etwas wie eine unmittelbare Wirkung der insgesamt 52 Bilder von Amerika, die Benning hier pro Staat (inklusive Puerto Rico und D.C.) mit vorangestellter Ortsangabe (alphabetisch geordnet) versammelt.

Ein strenges System also, dass mit Ansichten gefüllt wird, die sich nicht mehr so einfach systematisch einholen lassen: urban und provinziell, stereotyp und überraschend speziell, diskursiv überfrachtet und nahezu nichtssagend. Die Pole, zwischen denen die Ansichten liegen, lassen sich bis ins Unendliche aufzählen, und dann sehen die states auf einmal gar nicht mehr so united aus. Auf die einfache Feststellung der vielzitierten Spaltung der amerikanischen Gesellschaft lässt sich Benning dabei aber auch nicht festnageln. Was The United States of America interessiert ist stattdessen eine viel tieferliegende, wenn man möchte, philosophische Frage nach der (Un-)Möglichkeit einem Ort, einer Gesellschaft, einem Land, einem Staat wie diesem ästhetisch gerecht zu werden.

Jonas Nestroy

Panorama:

Nobody’s Hero

Der Ausgangspunkt ist noch am klarsten: Der immer etwas verdutzte Mittdreißiger Médéric (Jean-Charles Clichet) und die immer etwas zu laut kommende Prostituierte Isodora (Noémie Lvovsky) werden beim Sex im Hotel von den Nachrichten eines Terroranschlags draußen in der Stadt überrascht. Im Fokus der Ermittler stehen vor allem islamistische Motive, ein entsprechender Täter wird noch gesucht und Médéric trifft am selben Abend zufällig auf den herumstreunenden, arabischstämmigen Sélim (Ilias Kari). Von da an macht das Nacherzählen von Nobody’s Hero (Viens je t’emmène) nicht mehr allzu viel Sinn: Regisseur Alain Guiraudie legt eine solche Erzählfreude rund um den Umgang der französischen Kleinstadt Clermont-Ferrand mit dem Attentat an den Tag, dass das ständig anwachsende Figurenkabinett des Films sich heillos und fast unentwirrbar ineinander verstrickt. Ein roter Faden mag sowas wie die ständig aufploppenden Identitätsfragen jedes Einzelnen und den dazugehörigen Projektionen der anderen und natürlich uns Zuschauenden sein. Aber auch der wird nie gerade durchgeflochten, franst hier und da auch aus und ist untrennbar in dieses tolle Gewebe aus Tragik, Komik, Gewalt, Lust, Begehren, Sex, Fürsorge, Eifersucht, Absurdität und Romantik verfilzt.

Jonas Nestroy

Liebe, D-Mark und Tod

Es vergeht fast keine Einstellung, in der in Liebe, D-Mark und Tod (Aşk, Mark ve Ölüm) keine Einblendungen zu sehen sind, die Personen, Orte und Zeiten ausweisen – mit erkennbarem Grund. Denn was Cem Kaya in seinem Film vorführt, ist eine hochspannende Verschneidung von Migrations- und Musikgeschichte in Deutschland. Ausgangspunkt für Liebe, D-Mark und Tod sind die „Songs of Gastarbeiter“, eine von Imran Ayata und Bülent Kullukcu zusammengestellte, 2014 veröffentlichte Sammlung von Liedern, die diese wiederum bei ihren Eltern und Freund*innen aufstöberten. Mit den Hits, einem Soundtrack türkischer Communitys der Bundesrepublik, sind die Erfahrungen einer ersten Einwanderungsgeneration verknüpft. Bei Kaya werden sie nun über Fotos, alte Fernsehmitschnitte sowie Interviews mit Zeitzeug*innen weitererzählt und filmisch aufbereitet, weitergedacht im Hinblick auf die folgenden Generationen und gesellschaftlichen Entwicklungen, wie es die Kompilationen von Ayata und Kullukcu schon anbieten (im Januar 2022 ist „Songs of Gastarbeiter – Volume 2“ erschienen, wo auch spanische Musiker*innen vertreten sind). Von Hatay Engin über Cavidan Ünal („die Diva Europas“) oder der Gruppe Derdiyoklar, die den traurig-wütenden Ohrwurm „Liebe Gabi“ komponierte: Alle sind sie in Liebe, D-Mark und Tod versammelt und in der Montage vereint, um davon zu erzählen, wo das migrantische Wissen liegt.

Anne Küper

Northern Skies over Empty Space

Die Gesetzlosigkeit des klassischen Westerns US-amerikanischer Prägung hat in der Regel mit einem Noch-nicht zu tun: noch keine Paragrafen, noch keine allseits anerkannte Autorität, noch kein staatliches Gewaltmonopol. Im Norden Mexikos, wie in anderen Weltregionen, ist der Western kein historisches, sondern ein sehr zeitgemäßes Genre, funktioniert eher im Modus des Nicht-mehr: keine allseits anerkannten Autoritäten, kein Staat mehr. Northern Skies over Empty Space (El norte sobre el vacío) ist aber nicht nur ein Western, er ist zugleich ein bisschen Telenovela und ein bisschen die mexikanische Rancher-Aristokratie foppende Farce. Ein Patriarch, der seine ganze Identität um die eigene Ranch und deren Gründungsmythos herum aufgebaut hat, muss hilflos miterleben, wie auch er von der umgreifenden Narco-Gewaltökonomie nicht ausgenommen bleibt, als von ihm Schutzgeld verlangt wird. Alejandra Márquez Abella legt diese Geschichte angemessen episch an und überführt sie in klug konzipierte Sequenzen, in denen die lokal deutlich stärker vernetzten Hausangestellten eine gewichtige Rolle spielen. Sie wissen um die Eigentümlichkeit des mexikanischen Westerns: Den einen Outlaw, der es wagt, die Ranch zu entweihen, kann man noch umknallen, die wirklichen Bad Boys ruft das aber erst auf den Plan. No chance, Rancher.

Till Kadritzke

Alle reden übers Wetter

Plötzlich steht da Sandra Hüller, in einem Moment freundlich, im nächsten widerborstig. Ihre Figur hat eine Rechnung offen. Die Frauen in Alle reden übers Wetter können gerade heraus zum Kern ihrer Belange vordringen, wenn sie das möchten. Das gilt besonders für die Protagonistin Clara (Anne Schäfer), einer Mutter, die an der Uni doziert und an ihrem Doktor arbeitet – und deren Tochter beim Vater aufwächst. Annika Pinske zeichnet zunächst ein um Distinktion Bemühtes und denkfeindliches Uni-Milieu, wie man es aus deutschen Filmen kennt, macht sich dann aber auf eine Reise in die ostdeutsche Provinz und inszeniert eine Reihe an intensiven Clashs: Generationen, Milieus und Lebensentwürfe von Frauen treffen aufeinander. Ein Film gegen Oberflächlichkeit, der ziemlich unvermittelt Emotionen zulässt.

Frédéric Jaeger

Encounters

A Little Love Package

Der Blick des Fremden hat eine starke Faszination: Wie Regisseur Gastón Solnicki (Kékszakállú) und Kameramann Rui Pocas (Zama, Tabu, Der Ornithologe …) auf Wien schauen, ist schon ziemlich spektakulär. Lose Geschichten harren der Verdichtung, Menschen begegnen sich und bedeuten sich etwas, es wird geredet, manchmal sogar erklärt und doch bleibt das Puzzle unberechenbar. Ein Humor der lakonischen Beobachtung absurder Alltäglichkeit durchweht die Auftritte eines Ensembles, das gleichermaßen aus Schauspieler*innen und Noviz*innen besteht (samt Großfamilie Chaplin). Einige von ihnen treffen sich in einem urigen Lokal und der Film interessiert sich sehr dafür, wie es mal war und was es jetzt ist. Nebenan werden Pelze verkauft.

Frédéric Jaeger

Berlinale Special

Incredible But True

Die genialen Einfälle von Quentin Dupieux (Deerskin, Mandibles …) sind vor allem deshalb genial, weil der Regisseur sie mit absoluter Hingabe ernstnimmt. Die Spiralen des Absurden, in die auch sein neuer Film hinabführt, sind der Spaß eines Erwachsenen, sehr bewusst die Regeln von Physik und Erfahrung beiseitezuschieben, wie es Kinder ganz selbstverständlich können. In Incredible But True (Incroyable mais vrai) gibt es schwelgerische Montage-Sequenzen und große melodramatische Momente, die offenbaren, wie wenig das Kino von Dupieux ein kindisches ist, wenn man unter die Oberfläche schaut.

Frédéric Jaeger

Generation:

Kind Hearts

Ein Jahrmarkt mit Kettenkarussell in Brüssel ist da am Anfang von Olivia Rochettes Film und wir durch den in der Höhe kreisenden, schwindelerregenden Blick mittendrin. Halt gibt es nur mit einem Schnitt auf jene, die Halt suchen: Ein Kind und seine Mutter und junge Paare sind wunderschön damit beschäftigt, den Flugspaß auszutarieren mit dem Drang, sich irgendwo festzuklammern – an der Stange am Sitz, an der eigenen Mutter, aneinander, am bisherigen Leben. So muss man sich Kind Hearts auch sonst vorstellen, nachdem er den Rummel verlässt, um Billie und Lucas dabei zu beobachten, wie sie die vielen neuen Möglichkeiten nach dem Schulabschluss auch als Druck für ihre Beziehung wahrnehmen. Ein Sujet auf der Schwelle trifft auf einen Film im gleichen Modus: das junge Paar irgendwo zwischen Schule und Studium, Kind Hearts irgendwo zwischen Dokumentation und Fiktion. Coming-of-Age ist hier nicht als der Aufbruch aus den (familiären, institutionellen, sozialen) Zwängen direkt in die Freiheit gedacht, sondern als eine prekäre Geschichte, bei der das Loslassenkönnen auch Angst machen darf, ja ausgehandelt werden muss, wie viel Freiheit gerade doch zu viel ist und wo der Absprung auch noch ein bisschen auf sich warten lassen darf. Willkommen im Karussell der Jugend!

Jonas Nestroy

Perspektive Deutsches Kino

Ladies Only

Die Exklusivität, mit der sich Rebana Liz Johns Dokumentarfilm beschäftigt, benennt schon sein Titel, einem Schild entliehen, das in einer Einstellung zu Beginn von Ladies Only im Hintergrund gezeigt wird. Der Schriftzug befindet sich an der Abteilwand eines Zuges, der durch Mumbai fährt und den die Filmemacherin John genauso nutzt wie die anderen Frauen, die zwischen Arbeitsstelle, Universität, Schule, Marktplatz, Familienhaus oder den Freund*innen pendeln. Als Schauplatz wird das Zugabteil in Ladies Only nur selten verlassen; ein alltäglicher, zuweilen klaustrophobischer Ort, wo die Hitze und der Schweiß der Sitznachbarin spürbar sind. Doch sein utopisches Potenzial lässt der Film auch immer wieder aufscheinen, wenn die Reisenden mit John ins Gespräch kommen, um über die Routen zu philosophieren, die das Leben manchmal einschlägt. Rückblicke auf die eigene Biografie werden gewagt, Erwartungen an die Zukunft formuliert und Freiheiten diskutiert, während direkt daneben eine Frau im Gang Kartoffeln verkauft. Aus dem Fenster zumindest lässt es sich immer schauen und von der Sehnsucht träumen, so demonstriert es Ladies Only, wenn die Stoffe der Saris wieder im Wind flattern.

Anne Küper

Berlinale Retrospektive / Classics:

Hands Across the Table (1936) von Mitchell Leisen ist eine klassische Great-Depression-RomCom: Regi Allen, gespielt von Carole Lombard, deren komödiantisches Talent die Berlinale Retro No Angels mit dem von Mae West und Rosalind Russell zusammenbringt, verdingt sich in einem New Yorker Maniküresalon. Die feine Gesellschaft geht hier ein und aus, Regi träumt davon, einmal, und zwar ohne große Anstrengung, zu ihr zu gehören. Als der aus der Klatschpresse bekannte Theodore Drew III (Fred MacMurray) sich von ihr tatsächlich die Nägel bearbeiten lässt, wittert sie ihre Chance. Das Problem: Wie sich bald herausstellt, ist auch der dauersarkastische Windbeutel hoffnungslos pleite; „the crash“, you know. Dem soll wiederum die Heirat mit einer vermögenden Fabrikantentochter Abhilfe schaffen. Doch eigentlich gefällt Regi ihm viel besser ... Bis man sich in Screwball-Comedys einmal die Liebe eingesteht, dauert es immer. Und so gleiten wir von einem geschliffenen Wortgefecht und üppig ausstaffierten Studioset zum nächsten, Lombard trägt schöne Seidenkleider, MacMurray manchmal keine Hose. Selbst wenn sich hier einiges um die prekäre Lebenssituation beider dreht, darf sie nie hässlich aussehen. In einem solchem Kino hat alles ansehnlich und elegant zu sein.

Tilman Schumacher

Brüder

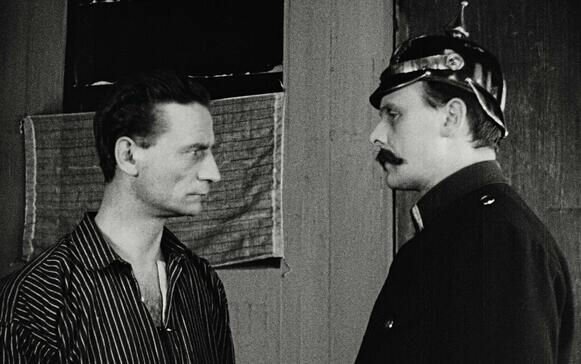

In dem kurz vorm Siegeszug des Tonfilms erschienenen Langfilmdebüt des heute weitgehend vergessenen Werner Hochbaum scheint einiges auf, was die in der Weimarer Republik populären „Russenfilme“, hier speziell Sergei Eisensteins Streik (1924), ausmachte. Das kommt nicht von ungefähr, ist Brüder (1929) doch als ein proletarischer, für Gewerkschaftsveranstaltungen prädestinierter Film angelegt. Wirklichkeitsnah und mit Fokus auf ausdrucksstarke Objekte – schroffe Hände, bedrohliche Pickelhauben, verhärmte Visagen – schildert er das Hamburger Hafenmilieu vom Ende des 19. Jahrhunderts. Hier bricht der Klassenkampf los, und dessen Front verläuft mitten durch eine Arbeiterfamilie. Denn der Hafenarbeiterstreik bringt nicht nur Streikende und Staat gegeneinander auf, sondern lässt auch die titelgebenden Brüder zu Antagonisten werden, die – so der ebenso schlichte wie effektive Drehbuchkniff – beide Enden der politischen Lager verkörpern: Der eine ist revoltierender Arbeiter, der andere Polizist. Inszenatorisch holpert und kitscht es mitunter ein wenig; es fehlt die Eleganz Hochbaums früher Tonfilme, aber als Dokument einer deutschen Filmtradition, die kurze Zeit später jäh abbricht, ist er unbedingt sehenswert.

Tilman Schumacher

Kommentare zu „Berlinale 2022: Empfehlungen“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.