Berlinale 2020: Empfehlungen

Am Donnerstag starten die 70. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Zum Auftakt unserer Berichterstattung stellen wir auch dieses Jahr einige Filme aus den Nebensektionen vor, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Shine Your Eyes von Matias Mariani

Ikenna ist verschwunden in São Paulo, sein kleiner Bruder Amadi soll ihn finden, reist von Nigeria nach Brasilien. Klare Prämisse, aber bald wird’s undurchsichtig: Hat Ikenna sich dort in der Ferne einfach eine neue Identität verliehen, ist das Leben, mit dem er nach zu Hause geprahlt hat, nur eine Schimäre? Und wo wir schon mal dabei sind, gibt es denn etwas anderes als Schimären auf dieser Welt? Ikenna scheint sich da nicht so sicher gewesen zu sein. Amadi erfährt, dass sein Bruder sich für Quantenphysik interessiert hat, für kosmische Gesetze, eine geheime Formel gesucht hat, ein Hologramm der Welt erstellen wollte. Und auch Amadi gerät in einen Strudel aus Zweifeln, Erinnerungen, Mythen (erinnert sich an die These einer geheime Verbindung zwischen ihm und seinem Bruder), der Musik, der Welt, der avantgardistischen Architektur São Paulos, die Regisseur Matias Mariani immer wieder zur Desorientierung benutzt. Die Ungerechtigkeiten der Welt bleiben im Hintergrund, sind aber doch Erklärung für alles: Vielleicht ist da einer durchgedreht, vielleicht hat er eine Entdeckung gemacht, vielleicht aber auch nur erkannt, dass der einzige Ausweg aus dem identitären Schlamassel und seinen tödlichen Konsequenzen eine ganz neuen Welt ist, Neuzusammensetzung der Quanten, ein besseres Hologramm, also hin zu Physik und Kosmos, und dann nochmal neu anfangen. Shine Your Eyes ist irgendwann überall und doch immer ganz bei sich.

Till Kadritzke

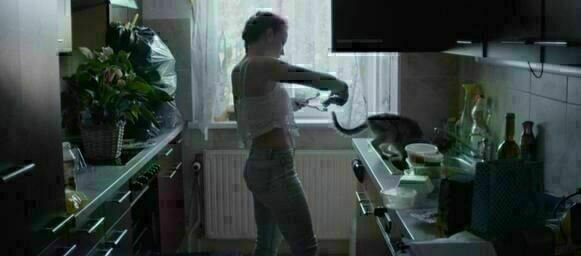

Jetzt oder morgen von Lisa Weber

Die arbeitslose Wiener Familie, die Lisa Weber in Jetzt oder morgen über mehrere Jahre beobachtet, lebt nicht im materiellen Elend: Es gibt eine leidlich heimelige Wohnung, der Junge wird im Kindergarten verlässlich betreut, es finden Ausflüge und Geburtstagsfeiern statt. Auch der Zusammenhalt der Familie ist – bei allen Konflikten und persönlichen Enttäuschungen – ein enger und herzlicher. Und doch liegt ein Schatten über ihr, ein tiefsitzendes Gefühl der Niedergeschlagenheit, das alle inneren Kräfte, kaum dass man sie einmal zusammengerafft hat, sofort wieder erschlaffen lässt. Diese Antriebslosigkeit lokalisiert Webers Film nie ganz im Inneren der Figuren, in ihrer Psychologie oder ihrem individuellen Charakter, aber auch nie ganz außerhalb, als notwendige Folge eines unpersönlichen Schicksals. In der Hoffnungslosigkeit gehen inneres Erleben und äußere Umstände vielmehr unterschiedslos ineinander auf, ja die Hoffnungslosigkeit besteht gerade darin, dass man sich das eigene Ich gar nicht mehr losgelöst von den Umständen, die einen unglücklich machen, vorstellen kann. Die junge Claudia, ihr fünfjähriger Sohn, ihr Bruder, ihr Freund – sie alle verharren irgendwann in unschlüssiger Starre vor einem vielleicht lebensentscheidenden Projekt, einer Bewerbung, einer Ausbildung oder auch nur einer Hausaufgabe, ohne es in Angriff nehmen zu können. Sie alle erfahren es wie ein ewiges Naturgesetz: dass man sich nun mal nicht dazu zwingen kann, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen.

Philipp Schwarz

If It Were Love von Patric Chiha

Vor zwei Jahren lief Gisèle Viennes Crowd in der ungeliebten Dercon-Volksbühne vor fast leerem Haus. Zu einem Set aus Detroit-Techno zeigte die Tanzperformance eine Clubnacht in Slow Motion. Jeder Tänzer wurde dafür mit einer ausführlichen Biografie ausgestattet, wodurch sich auf der Bühne zahlreiche kleine Dramen über persönliche Ängste, unerwiderte Zuneigung und toxische Liebe ereigneten. Patric Chihas If It Were Love ist nun weniger eine filmische Adaption des Stücks als ein freier und hypnotischer Remix, der um den Konjunktiv im Titel kreist. Neben Beobachtungen aus dem Probenprozess sind vor allem die Darsteller zu sehen, wie sie im Backstage-Bereich voller Emphase über ihre Figuren sprechen, als wären sie es selbst. Das Theater verwandelt sich dabei in eine Reihe von spärlich beleuchteten, geheimnisvoll abstrakten Räumen, bei denen es sich ebenso um ein Schlafzimmer oder den entlegenen Winkel eines Clubs handeln könnte. Eine intime, sinnlich gleitende und zutiefst romantische Fantasie über eine Form von Nachahmung, die aus der eigenen Erfahrung schöpft und dadurch zu einer neuen Wahrheit wird.

Michael Kienzl

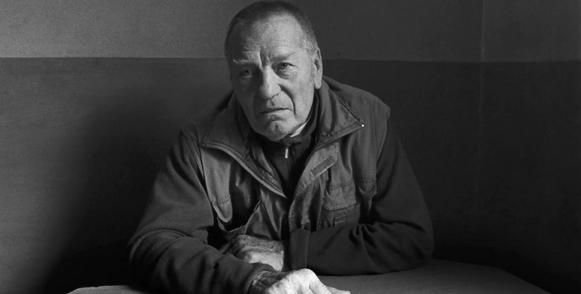

Aufzeichnungen aus der Unterwelt von Tizza Covi und Rainer Frimmel

Zwei ältere Männer erzählen, und in jedem Wort, jedem wissenden Lächeln, jedem leicht abgewandten Blick machen sie deutlich, dass die Welt, von der sie erzählen, eine längst untergegangene ist. Der eine: Kurt Girk, ein Heurigensänger, der vor allem in Lokalen der Außen- und Arbeiterbezirke von Wien seine wein- und tränenseligen Lieder anstimmt. Der andere: Alois Schmutzer, der in den 1970er Jahren einer der führenden Köpfe des illegalen Kartenglückspiels der Stadt war. Beide waren damals in Kriminalfälle verwickelt, die von der Presse und von der nach dramatischen Erzählungen hungrigen Bevölkerung zu großen Spektakeln ausstaffiert wurden. Doch wie der Film immer wieder durchschimmern lässt, war die Realität um viele Nummern kleiner, als es für ein großes Unterweltsepos eigentlich vonnöten gewesen wäre – und niemand scheint das deutlicher zu sehen als Alois Schmutzer selbst. Er ist im Grunde ein unwilliger Erzähler, der sich nie mit der Rolle angefreundet hat, die ihm von anderen auf den Leib gedichtet wurde. Das Publikum – die Polizei, die Presse, die anderen Kleinganoven – wollte unbedingt, dass Wien endlich auch die Stätte eines ordentlichen Gangstermythos sei, so richtig mit Bandenkriegen und Schießereien –, und Alois Schmutzer war lediglich im entscheidenden Moment am nächsten dran an diesem Fantasiebild. Das ist die eigentliche Tragik im Herzen von Covis und Frimmels Film: Es wurde ein Leben geopfert, um eine Fiktion entstehen zu lassen.

Philipp Schwarz

Forum:

This Is My Desire von Chuko und Arie Esiri

Der eine will nach Spanien, die andere nach Italien. Eigentlich. In Lagos überleben müssen sie aber auch, während sie von Europa träumen. Eyimofe (This Is My Desire} des nigerianischen Regie-Duos Chuko und Arie Esiri ist in zwei Teile aufgeteilt, porträtiert mit neorealistischem Gestus und in wunderschönen 16mm-Bildern zwei Leben zwischen Gegenwart und Zukunft, mit gebotener Geduld, aber klarem dramaturgischem Korsett. Erst geht es um Elektroingenieur Mofe, dessen Schwester mitsamt dreier Kinder bei einem Unfall stirbt, der Film nimmt’s hin. Mofe kümmert sich um Beerdigung und Papierkram, alles kostet Geld, auch der gefälschte Pass und das Visum. Irgendwann kann er nicht mehr und kloppt mit dem Werkzeug auf den Stromkasten ein, statt ihn zu reparieren. Im zweiten Kapitel schlägt sich Rosa so durch, frisiert Haare, mixt Drinks, hat eine schwangere Tochter, braucht Geld und nutzt auch deshalb die Gunst eines Flirts mit einem weißen Ami. Gerade weil Eyimofe in seiner Handlung so klar ist, so unverkünstelt, macht er es sich nicht einfach. Liebe und Geld, Wunsch und Wirklichkeit, nichts ist entweder-oder, alles sind familiäre, ökonomische, libidinöse Verflechtungen, während Europa Fantasie bleibt. Welch schöner Film.

Till Kadritzke

Maggie’s Farm von James Benning

Manche Traditionen behält das Forum trotz Neuanfangs zum Glück bei. Seit 1977 kann man James Benning hier regelmäßig bei seiner experimentalfilmischen Vermessung der USA zusehen. Seinen diesjährigen Beitrag nennt er „ein Porträt eines Ortes, den ich recht gut kenne“. Dass es sich dabei um das California Institute of Arts handelt – wo Benning seit langer Zeit lehrt –, lässt sich bei der Sichtung von Maggie’s Farm für Ortsunkundige nicht ohne weiteres erkennen. Ortskundige mögen eine eher spukhafte Vertrautheit spüren: Der Fokus der statischen 24 Einstellungen (alle 3,5 Minuten lang) liegt auf den Teilen eines öffentlichen Gebäudes, die man tausendmal passiert und nie wirklich wahrnimmt, Treppenhäuser und Korridore, Parkplätze und Verladeflächen, staubige Winkel abseits des Betriebs. Vorangestellt sind Aufnahmen eines Waldstücks, das dank urbaner Geräusche im Hintergrund als Stadtpark erkennbar sein könnte – als Zuschauer hat man bei der Verortung und Anordnung dieser Bilder, und welchen Raum man daraus baut, aber recht freie Hand. Faszinierend ist an Maggie’s Farm nicht zuletzt das Unsichtbare, das, was sich abseits der Kamera abspielt und zwischen den Einstellungen liegt – es kursiert sogar das Gerücht, der Film könnte Spuren von Narration enthalten.

Maurice Lahde

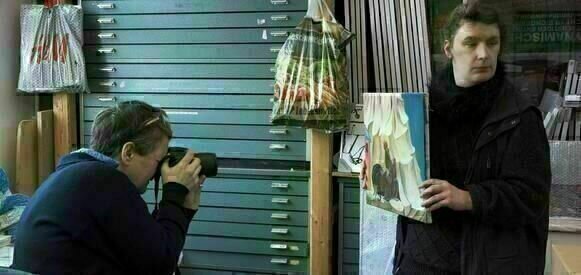

Kunst kommt aus dem Schnabel wie er gewachsen ist von Sabine Herpich

Ein Dokumentarfilm über Kunst und Künstler*innen aus einer Berliner Behindertenwerkstatt? Die Angst ist berechtigt: Das könnte sich nur allzu schnell als inspiration porn für den zur Rührseligkeit geneigten Berlinale-Zuschauer anbieten. Doch in Sabine Herpichs Kunst kommt aus dem Schnabel wie er gewachsen ist – der formal nicht so sperrig ist, wie sein Titel vermuten lässt – ist ein offener, ein geduldiger Blick am Werk, der den Protagonist*innen genug Platz lässt, ihre Arbeit in aller Ruhe auszuführen, den Kamerablick auch mal zu erwidern, die eigenen Ansätze zu diskutieren, zu erklären, und der vor allem der Kunst selbst genug Platz einräumt. Immer wieder lässt Herpich die Kinoleinwand mit den gemalten Bildern eins werden, lässt ihre Wirkung entfalten, stellt Bezüge her. Und da bin ich erstaunt, ergriffen, vergnügt von der künstlerischen Qualität, der stilistischen Konsistenz der Arbeiten und besonders den von Wut, Konzentration, Trauer und Betreuerinnen begleiteten, nach eigenwilligem Gesetz funktionierenden Werkprozessen.

Doch stehen diese Empfindungen nie einfach nur für sich, um so eben zum reinen Affektmaterial fürs Selbstgefühl zu werden. Sondern sie provozieren dabei Fragen nach der Kunst an sich: Was macht die Wahrnehmung einer Künstlerin, eines Künstlers aus? Wie formieren sich Stile? Warum arbeiten sich so etwas wie Berühmtheiten aus der Kunst heraus? Wie viel Autorschaft steckt in ihr, ja aus wie vielen Schnäbeln kommt sie eigentlich? Alles Fragen, die das Sujet provoziert, die aber immer auch über es hinausgehen. Herpich interessiert sich nicht dafür, welche Abbiegungen ein Schnabel beim Wachsen nimmt, sondern dass es überhaupt verschieden gewachsene Schnäbel gibt aus denen Kunst kommt.

Jonas Nestroy

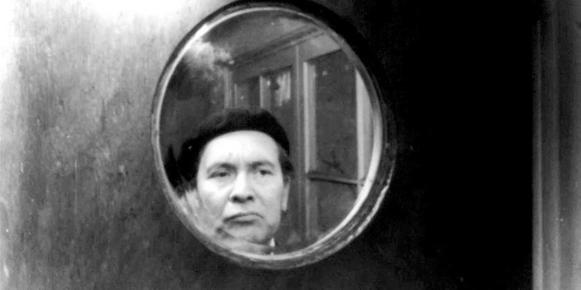

The Tango of the Widower (And Its Distorting Mirror) von Raúl Ruiz

115 Filme umfasst laut Wikipedia das Werk des chilenischen Regisseurs Raúl Ruiz. El tango del viudo von 1962 war sein erster langer, wurde jedoch nie fertiggestellt. Ruiz’ Witwe Valeria Sarmiento hat ihn Jahrzehnte später gefunden, rekonstruiert, mit der Hilfe von Gehörlosen die Dialoge den Lippen der Toten abgelesen, bearbeitet. Ein Mann muss zurande kommen mit dem Tod seiner Frau, sitzt allein in der Küche, bekommt mitleidigen Besuch, denkt an den Tod, besorgt sich eine Waffe. Man kommt nicht rein in den Mann, der Film ist assoziativ, bzw. eher dissoziativ, erinnert in seinem Unterbewusstseinseifer an eine Zeit, in der die Psychoanalyse noch heißer Scheiß war und man Projektion im Kino noch für mehr als nur ein technisches Verfahren hielt. Erinnerungen an ferngesteuerte Autos und Perücken werden im Kopf des Witwers allmählich zu auf dem Boden herumfahrenden Frisuren. Der eigentliche Clou der Rekonstruktion, letztlich aber weniger faszinierend als der eigentliche Film mit seinen fahrenden Frisuren, beginnt bei der Hälfte der Laufzeit: Der Tod wird ausgetrickst, der Film läuft zurück, im ganz wörtlichen Sinne, mitsamt Kinderquatsch (Leute speien ihr Getränk ins Glas). Man versteht: Deshalb umfasst der Titel des fertigen Werks nicht nur den Tango des Witwers, sondern auch dessen verzerrenden Spiegel. Nach dem Putsch von 1973 ist Ruiz ins französische Exil gegangen, das chilenische Kino gestorben. Die Zeit kann man nicht zurückdrehen, Filme immerhin zurückspulen. Ein plumper Trick als schwacher Trost, und doch irgendwie ganz gut.

Till Kadritzke

Strike or Die von Jonathan Rescigno

Und plötzlich ist da eine Szene aus der Gegenwart. Ein naturgewaltiges Boxtraining: Schreie, Schläge, Schnaufen, schweißnasse, muskulöse, kräftige Körper. Nicht einfach ins Bild gesetzt, sondern ganz direkt spürbar – ein Bild, das sich selbst verausgabt, aus dem die Energie wie aus allen Poren fließt, das sich im Kinoraum ausbreitet und ihn auflädt. Vorher war da noch ein nicht minder kraftvoller Arbeiteraufstand: flirrende Videobilder und eine laut knallende Rebellion gegen Polizeimassen, gegen Nebelwände, gegen die Prekarität in den 1980er Jahren. Grève ou crève sucht halbdokumentarisch nach den Verbindungslinien der Kämpfe einer vergangenen Minenarbeiter-Generation in Lothringen mit der Gegenwart und wird sie überall in genau dieser alles erfassenden Kraft finden, ihre Bewegungen, ihre Umformungen über die Zeit beschreiben und selbst agitatorisch eingreifen – und das ist auf eine ganz phänomenale Weise ziemlich umwerfend.

Jonas Nestroy

Generation:

Mignonnes von Maïmouna Doucouré

Als die aus dem Senegal zugezogene, elfjährige Amy auf dem Hof ihrer neuen Pariser Schule schüchtern die bunt-aufgestylt tanzenden Mädchen in ihrem Alter beobachtet, bleibt die Zeit plötzlich stehen, alles friert ein, keiner bewegt sich mehr. Noch so ein Subjektivierungskunstgriff, denke ich ganz abgeklärt. Noch so ein debütfilmisch-kreativer Weg, zum Inneren der Hauptfigur durchzudringen. Doch dann läuft plötzlich ein Junge mit filmendem Smartphone durch die gefreezte Menge, entlarvt das Ganze als trendige Internetperformance und hält mich gleichzeitig zum Narren. Diesem Moment könnte das Innenleben gar nicht egaler sein, und überhaupt geht es in Maïmouna Doucourés Mignonnes vor allem um die künstlichen, glänzenden, anziehenden Oberflächen in der Welt der heutigen Pre-Teens. Um Selbstinszenierungen für die girlgang und die boycrushes, um Twerking-Performances, Crop-Tops, Smartphone-Displays, Glitzer-Zopfgummis und mit dem Bügeleisen geglättete Haare. Um eine Generation in einer Phase, in der sie Äußerlichkeiten schon bestens durchdrungen hat und gleichzeitig in Richtung Innenleben noch so wunderbar naiv ist, dass die Affekte immer wieder ganz unvermittelt ausbrechen. Der Film braucht sein wildwüchsiges Sujet kaum in eine künstliche Form pressen, um ihm nahe zu kommen – das macht es hier schon ganz allein.

Jonas Nestroy

Retrospektive:

Beyond the Forest von King Vidor

Hintersinnig verweist die Präposition im englischen Verleihtitel nicht nur auf einen geografisch-jenseitigen Ort, sondern eröffnet ebenso eine symbolische Sehnsuchtsdimension. Rosa Moline steht gerne im gesellschaftlichen Abseits. Rosa will immer mehr. Sie will weg aus dem eintönigen Provinznest, für das es nur eine Umschreibung gibt: „What a dump!“ Ihre Sprache ist reduziert auf kaliberartige Oneliner, auf Sprüche, Sprachgesten, auf lakonische, Konventionen demolierende Zweideutigkeiten. Jenseits einer gesunden Grundskepsis gegenüber Provinzidyllen hat der Eifer bei Rosa längst pathologische Züge angenommen. Er ist besitzergreifend, abgründig und skrupellos. Sie stolziert, schreitet, schwankt durch die Szenen, zum Schluss immer einen Wimpernschlag vom Kollaps entfernt. Bette Davis verkörpert Rosa Moline mit wandelnden Körperoptionen. „Beyond“, das trifft auch auf ihre flamboyante Darstellung zu, der wiederholt eine Camp-Attitüde attestiert wurde. In Notes on Camp schreibt Susan Sontag: „Indeed the essence of Camp is its love of the unnatural: of artifice and exaggeration.“ Camp ist von allem etwas zu viel, und so unterläuft die übertriebene, düster schillernde Performance von Bette Davis als eigene Exzessform eine Reihe etablierter Dichotomien wie Hoch- und Populärkultur, Ernsthaftigkeit und Ironie, Schönheit und Hässlichkeit. Zwischen finsterem Melo und gothichaft gespenstigem Noir lässt sich das campy movie Beyond the Forest in keine Filmschublade sortieren. Ein großartiges Neurosenkonzentrat über die menschliche Hybris. Somewhere beyond the forest.

Friederike Horstmann

Kommentare zu „Berlinale 2020: Empfehlungen“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.