Berlinale 2019: Empfehlungen

Am Donnerstag starten die 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Unsere Autoren haben sich schon mal ein wenig in den Nebensektionen umgesehen und berichten, welche Filme man sich nicht entgehen lassen sollte.

Forum:

Bait von Mark Jenkins

Mark Jenkins Bait entwirft in grobkörnigen Schwarz-Weiß-Bildern eine Konfliktsituation von fast allegorischer Einfachheit: Ein verarmter Fischer, der nicht einmal ein eigenes Boot besitzt, muss sich gegen wohlhabende Wochenendurlauber zur Wehr setzen, die mit ihrem Geld und ihrer Herrscherattitüde das soziale Gefüge einer kleinen englischen Hafenstadt zu zerstören drohen. Zunächst wirkt die Verachtung, mit der Bait die reichen Städter überschüttet, noch etwas schematisch und rein an Äußerlichkeiten festgemacht – an einem protzigen Range Rover oder an genüsslichem Weinkonsum. Doch schon bald schlägt diese Verachtung um in einen gerechten Zorn, und der Film macht deutlich, dass er keine Analyse gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse sein will, sondern eine von Schmerz und Wut getragene Abrechnung mit den Verwerfungen, die diese Prozesse nach sich ziehen. Dabei bekommt Bait streckenweise fast die Struktur eines Horrorfilms, in dem sich die Fischer einem grausamen Widersacher gegenübersehen, gegen den sie keinerlei Handhabe finden und der ihnen stets überlegen scheint. Eine Atmosphäre der Gewalt macht sich breit – bis irgendwann wirtschaftliche und körperliche Brutalität unterschiedslos ineinander übergehen.

Philipp Schwarz

Heimat ist ein Raum aus Zeit von Thomas Heise

Niederschlag und Bahnen sind wiederkehrende Motive in diesem Film, mal als Regen, mal als Schnee – mal als Güterzug, mal als Straßenbahn. Bewegung bricht sich in der Landschaft Bahn, Zeit schreibt sich in den Raum ein. Eine Fahrt in der Wiener Tram, die Kamera blickt aus dem Rückfenster auf die gerade überfahrenen Schienen; hier passt Benjamins berühmter Engel der Geschichte tatsächlich mal. Denn Thomas Heise erzählt in Heimat ist ein Raum aus Zeit auch die Katastrophe nach. Persönliche Briefe aus dem Familienarchiv, aus Wien, aus Berlin, aus den 1920ern, aus den 1930ern, aus den 1940ern. Heises Großmutter ist Jüdin, Heises Großvater Kommunist, irgendwann leben beide in Berlin, während die Einschläge bei der zurückgelassenen Familie in Wien immer näher kommen. Heise liest aus dem Voice-over deren Briefe, die Kamera fährt nüchtern eine Liste von Deportierten ab, Stimme und Name finden irgendwann, irgendwie zueinander, irgendwann hat niemand mehr geschrieben. Später geht es eine Generation weiter, und in die DDR, und schließlich hinter die Wende.

Es gibt ja Dokumentarfilme, die dieser „Heimat“ tatsächlich an Ort und Stelle nachgehen, die diesen Begriff behandeln, als bezeichnete er etwas, das man festhalten könnte, dem auf die Schliche zu kommen wäre: Landschaften, Gebäude, Menschen, die immer dort geblieben sind, wenn andere weiterzogen. Für diesen Film, das könnte schon der Titel klarer nicht benennen, kann mit diesem Begriff keinerlei Präsenz verbunden sein. Auch bei Heise gibt’s den Wald, aber er ist immer zugeschneit, das Bild immer schon bedeckt. Und dann stört die Tonspur jede heimatliche Präsenz, schreibt Geschichte, lässt Zeit werden, was nach Raum aussieht. Auch diese Strategie ist nicht ohne Risiko, droht doch manchmal das Disparate der Zeit selbst verlorenzugehen, wenn irgendwann alles Brief, alles Stimme, alles persönliche Erfahrung ist. Aber das sind nur leise Zweifel, denn da wuchert und clasht noch immer genug ineinander, damit der Film nicht in der Catchphrase von der „beiläufig erzählten Geschichte des 20. Jahrhunderts“ aufgeht, mit der er angepriesen wird.

Till Kadritzke

Our Defeats von Jean-Gabriel Périot

Vor einem Jahr lief im Forum der Berlinale Premières solitudes, ein Film mit Jugendlichen eines Gymnasiums in Ivry-sur-Seine, eine dokumentarische Form. Our Defeats (Nos défaites) entstand nun ebenfalls in Ivry, wieder im Rahmen eines Schulprojektes – und ich bin inzwischen Fan. Die Jugendlichen sprechen Szenen aus den Filmen nach, die zwischen 1968 und Ende der 1970er Jahre entstanden sind: Godard, Tanner, Marker etc. Streiks, Revolution, Freiheit etc. Das machen sie gerne, das fällt ihnen leicht. Aber wie verstehen die jungen Menschen eigentlich, was sie da gerade vortragen? Haben sie dazu eine eigene Haltung? Aha, doch nicht so einfach. Und so sitzen sie einzeln vor der Kamera, geben sich Mühe, suchen nach Worten, denken nach. Wenn Our Defeats kein politisches Kino ist, dann weiß ich auch nicht. Man wächst durch die Kämpfe, die man führt.

Olga Baruk

The Last to See Them von Sara Summa

Gleich zu Anfang von Sara Summas The Last to See Them erfahren wir, dass sämtliche Mitglieder der Familie Durati bei einem nächtlichen Raubüberfall ermordet wurden. Nach dieser Vorwegnahme schildert Summas Film den letzten Tag im Leben der Duratis – ein ruhiger, fast ereignisloser Tag, der ganz von kleineren Erledigungen und ein paar gemeinsamen Mahlzeiten ausgefüllt wird. Seine schmerzhafte Wirkung erzielt der Film aber nicht aus dem tragischen Kontrast zwischen der Alltäglichkeit der gezeigten Ereignisse und der Endgültigkeit der sich anbahnenden Katastrophe, sondern aus der Ambivalenz, mit der dieses Familienleben gezeigt wird. Das Leben der Duratis ist ein wenig trist, aber auch nicht durch und durch unglücklich, es hält Momente der Zuversicht und der Entschlossenheit bereit, ohne dass in diesen Momenten irgendein Verlangen tatsächlich befriedigt würde. Ihr Leben ist, wie das Leben halt so ist: nie ganz so, dass man ihm verzweifelt entfliehen möchte, aber auch nicht so, dass man sich je wirklich in ihm zu Hause fühlt. Dieser instabile Zustand wird durch das Wissen um den nahenden Tod auf brutale Art und Weise festgezurrt: Mehr wird es für diese Menschen nicht geben, mehr hält das Leben für sie nicht bereit. Das Glück ist kein Zustand, sondern nur dessen Erwartung – und gerade diese Erwartung lässt der Tod nachträglich zu einer schäbigen Illusion verkommen.

Philipp Schwarz

Variety (1983) von Bette Gordon

Schönste Momente des US-Kinos der 1980er Jahre finden sich an seinen Rändern: Bette Gordons Spielfilmdebüt Variety (1983) ist ein Kopieglück mit betörenden Blow-up-Farben, funkelnden Leuchtreklamen und wunderbar klaren Bildkompositionen. Gedreht auf körnigem 16-mm-Material kommt er bei der Berlinale als 35mm-Kopie zur Wiederaufführung. Mit großartigen NYC-Ansichten von Pornokinos rund um den Times Square, von Fischmärkten, Bars und Straßenzügen. Variety archiviert nicht nur Frisuren, Mode und Musik der New Yorker Kulturszene, er ist vor allem ein Film über weibliche Selbstermächtigung, über Spioniertrips und sexuelle Fantasien einer Frau, die in einem Pornokino Tickets verkauft. Sexszenen werden weniger visuell als akustisch-sprachlich präsentiert – erzählt mit einer atemberaubenden Offenheit und in einer poetischen Sprache. Durch radikale Subtraktion der Thriller- und Detektivmomente bleiben die Sinnzusammenhänge absichtsvoll fragmentarisch, instabil und imaginär. Investigation und Narration vereiern charmant im fluoreszierenden Leuchten von New York.

Friederike Horstmann

The Plagiarists von Peter Parlow

Dieser Schriftsteller, dessen Bücher auf einmal die Regale und Nachttische eines Großteils meines Bekanntenkreises einnahmen, spielt eine zunächst kaum zu ahnende prominente Rolle in diesem US-Indie-Film. Auch wenn Karl Ove Knausgård nicht selbst auftritt in Peter Parlows auf Video gedrehtem The Plagiarists, ein Abschnitt aus einem seiner Romane ist entscheidender Plot Point und kettet die beiden Teile, aus denen dieser Film besteht, aneinander. Erstmal geht’s hier nur um eine Autopanne, in deren Folge Alison und ihr Freund Tyler eine Nacht bei einem Fremden verbringen, der unglaublich nett ist und witzig, aber auch auf ein Kind aufpasst, das offensichtlich nicht seines ist und auch manchmal ein bisschen unheimlich, oder sind das nur die eigenen rassistischen Projektionen, fragen sich Alison und Tyler zwischendurch. Und so was gießt natürlich stets gutes Benzin in den Motor der eh schon gut laufenden Beziehungsstreitmaschine. Im zweiten Teil wird ein Plagiat entdeckt, aber eigentlich, der Titel sagt’s schon, geht es um uns alle als Plagiatoren, um Film und Literatur und Authentizität, und ein bisschen suhlt sich The Plagiarists in Meta-Spielereien und Selbstreflexionen und -geißelungen der urbankreativen Mittelschicht, wie man es schon kennt aus dem Post-Mumblecore-Kino. Aber das ist alles gar nicht so doof, wie es leicht hätte werden können, sondern schleicht sich durchaus an zentrale Fragen der Kulturproduktion heran.

Till Kadritzke

Forum Expanded:

SHAYNE von Stephan Geene

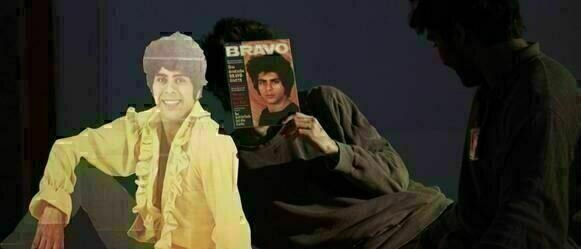

Ein Film über und mit Ricky Shayne. Und Shayne kommt auch zur Berlinale. Der Gedanke macht mich immer noch nervös. Ricky Shayne sprengte von 1967 bis 1972 das Format der ZDF-Hitparade mit seiner rauen Bluesstimme, seiner auffälligen männlichen Schönheit, musikalischen Glaubwürdigkeit und echtem Glanz. Nichts gegen Schlager, die das Gegenteil verkörpern. Aber Shayne war anders. Mehr Dimensionen. Mehr Rebellion. Und auch mehr Dunkelheit. Man sah, er kam von ganz woanders her, und damit meine ich nicht seine vielen geografischen Heimatländer. Ich meine Soul, Rock’n’roll und Beat. Haschisch, Feuer, Glut und Liebe. Obwohl er in Deutschland mit Schlagern auftrat, hatte er im Geiste diese kleine Meute jaulender und eiernder Beatgitarren um sich, die tanzten, sich verrenkten und die Zuhörer ins Rutschen brachten. Shayne war in Kairo geboren, in Beirut aufgewachsen, in Rom während der Beat-Welle zum Star geworden. 1966 spielte er die Hauptrolle, einen Mod, in Franco Montemurros schönem Film Siebzehn Jahr, blondes Haar, neben dem auch noch sehr jungen und freudig lebendigen Udo Jürgens. Shayne war nur zum Schein ein Schlagerstar. Man sah ihm stärker an als den Kollegen, dass er ein echter Mensch war. Man spürte, dass vieles nur halb zum Ausdruck kommen konnte, aber in ihm rumorte.

Der Filmemacher und Ricky-Shayne-Fan Stephan Geene war zu der Zeit 10 Jahre alt. Nun, mehr als vierzig Jahre später, hat er ein serielles Porträt von Shayne gemacht. Nachdenklich, experimentell, 6 Teile, 120 Minuten. Ich habe den ersten Teil gesehen: Man sieht Shaynes Söhne Tarek und Imran (beide heute so alt wie Shayne damals), wie sie, anhand alter Fotos und Filmaufnahmen, versuchen, ihren Vater nachzuspielen, nachzuempfinden. Und ihm dabei immer ähnlicher werden, bis zum Verwechseln. Man sieht sie im Kostüm des Vaters – schwarze Samtjacke mit arabesken Goldstickereien, oben weit aufgeknöpft, Brusthaar – verloren in der modernistischen Architektur des „Hauses der Kulturen der Welt“. Und fühlt mit, wie das ist: Als Mann der berauschenden Seventies und ihrer schönen Illusionen und Visionen nun seit mehr als vierzig Jahren mit einem cold turkey hier herumzugehen (so Kerstin Cmelka, Kommentatorin in Geenes Film).

Ricky Shayne sieht heute ganz anders und nicht minder aufregend aus als damals. Er hat ein bekümmertes, ernstes Gesicht; die Info zu Geenes Film spricht von seinen „Abbrüchen und Doppeldeutigkeiten“. Der erste Teil der Serie endet mit Shaynes großartiger Albumversion des rührenden Hits der Hollies: „He ain’t heavy, he’s my brother“ (1972) Und mit einem langen Blick Ricky Shaynes in die Kamera, in dem ein solcher Schmerz steht, dass es einem tief ins Herz beißt.

Silvia Szymanski

Panorama:

Mid90s von Jonah Hill

In Jonah Hills Regie-Debüt passiert der 13-jährige Stevie eine klassische Wegmarke des Erwachsenwerdens: Zum ersten Mal verlässt er den engen Kreis seiner Familie, bestehend aus seiner Mutter und seinem brutalen Bruder, und schließt sich bewusst einer Gemeinschaft Gleichaltriger an – in Form einer Gruppe junger Skater. Schon durch seinen Titel macht der Film deutlich, dass er einen Blick zurück wirft, vom Erwachsenendasein auf die Pubertät, von der Gegenwart in die Vergangenheit. Doch schwelgt er dabei niemals bloß im damaligen Zeitkolorit – eine Szene, in der Stevie sich staunend im Zimmer seines Bruders wie in einer Wunderkammer der Popkultur umschaut, wirkt wie die Illustration eines Verlangens, das der Film selbst dann nicht einlöst. Im Gegenteil: Die vereinzelten emblematischen Details aus den 1990er Jahren bleiben stets isolierte Fundstücke, sie verdichten sich nie zu einer Welt, in die man eintauchen könnte, sondern lassen diese Zeit fremd, unwirklich und unglaublich weit entfernt erscheinen.

Auch der Zusammenhalt der Skater-Gruppe wird nie zu einem Idyll jugendlicher Gemeinschaft. Der Film hat einen klaren Blick dafür, dass es bei Jugendfreundschaften nicht nur um Nähe und gegenseitige Unterstützung geht, sondern ganz vorrangig auch um die Festlegung des eigenen sozialen Status. Immer wieder kommt es zu Momenten emotionaler Brutalität – ein offener Streit, eine stumme Demütigung oder auch nur ein enttäuschter Blick –, die nicht in einer Atmosphäre der Versöhnlichkeit aufgehen, jedenfalls nicht sofort und nie vollständig. Trotz dieser Nüchternheit schimmert in Mid90s immer wieder die Euphorie des Heranwachsens durch. Es ist die Euphorie jenes kurzen Lebensabschnitts, in dem jede Party nicht nur Freizeitgestaltung, sondern ein existenzielles Unterfangen ist, in dem jeder Tag das Potenzial hat, zu einem entscheidenden Einschnitt im eigenen Leben, zu einem Quantensprung in der eigenen Entwicklung zu werden.

Philipp Schwarz

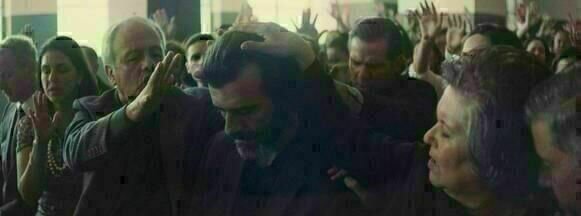

Tremors von Jayro Bustamente

Pablo gehört einer evangelikalen christlichen Oberschichts-Familie in Guatemala Stadt an. Er ist schön, seine Frau ist schön, seine zwei kleinen Kinder sind süß. Aber Pablo ist krank, die Krankheit heißt Homosexualität. Hin- und hergerissen ist er, sein Körper ist ein Kampfplatz. Die Familie steht zu ihm. Leider. Denn das macht seine Zwickmühle noch verzwickter. Wie wäre es mit Libido-senkenden Trinkkuren, wie wäre es mit Kampfsport und Gottesliebe? Pray super hardcore, Pablo! Dieser Familienzusammenhalt, raffiniert teuflisch. Wie repressiv und skrupellos, wie verstockt und vernagelt oder einfach unentschlossen und verwirrt die Figuren in diesem Film auch sein mögen – ich liebte sie alle. Jayro Bustamante, ein großer Manipulator.

Talking About Trees von Suhaib Gasmelbari

Das Kino ist das große Abwesende in diesem Film, selbst wenn wir natürlich in einem Kino sitzen werden, während wir diesen Film auf der Berlinale betrachten. Weil im Sudan irgendwann nicht nur keine Filme mehr produziert wurden, sondern öffentlich gar nicht mehr gezeigt wurden, ist der Sudanese Film Club eine Geisterinstitution – aber eine mit einer Mission. Aus vier alten Männern besteht dieser Club, Filmliebende, Filmemacher, Kinoretter. Sie versuchen, das Kino wenigstens als Praxis wiederzubeleben in ihrem Land, hübschen ein altehrwürdiges Open-Air-Lichtspielhaus auf, fragen ihre Mitbürger, was ein geeigneter erster Film wäre („am besten was mit Action“), hängen irgendwann sogar Plakate für eine Django-Unchained-Vorführung auf, aber es bleibt für die Katz. Das höchste der Gefühle sind improvisierte Chaplin- und Keaton-Vorführungen mit Beamer und Leinentuch. So sehen wir in Talking About Trees eben alten Männern dabei zu, wie sie reden, über Filme, über die Vergangenheit, über die Politik im Sudan, und das ist ziemlich spannend. Sudanesisches Filmschaffen schaut in wenigen Sequenzen mal rein, ansonsten schwebt es unsichtbar über diesem Dokumentarfilm, als Erinnerung, als Ahnung, als Versprechen.

Till Kadritzke

Generation:

Knives and Skin von Jennifer Reeder

Knives and Skin ist ein Film, der ziemlich nerven kann, das aber selten auf uninteressante Weise. Jennifer Reeder hat sich schon in ihren Kurzfilmen einen Namen damit gemacht, den female teenage spirit aus ihren Sujets in die Form zu holen, und ihr gelingt das meist, weil diese Form mehr ist als nur knallig und poppig, vielmehr auch das Verzweifelte, das Autodestruktive und, ja eben, das Affektierte zur Ästhetik erhebt. Dementsprechend ist der sexuelle Übergriff, der den Plot von Knives and Skin in Gang bringt, auch gänzlich dem Realismus enthoben, steht sinnbildlich für eine sexistische Pubertätsstruktur. Eine Schülerin ist jedenfalls verschwunden, und niemand weiß oder sagt etwas, und trotzdem muss das Coming of Age für die drei Protagonistinnen Afra, April und Joanna weitergehen in diesem High-School-Noir. Ein ganzes Figurenpanorama wird da aufgezogen, mehrere Handlungsstränge angegangen, viele Motive gemahnen an die erste Twin Peaks-Staffel, vor allem die prekäre Balance, in der sich alles zu befinden scheint, die filmische Welt am seidenen Faden. Erwachsene ergeben keinen Sinn in dieser Welt, Jungs sind süß aus der Distanz, aber konkret meistens eher scheiße, Verlass ist nur auf diverse Körpersäfte, die sowohl sexuellen Gebrauchs- wie ökonomischen Tauschwert besitzen. Knives and Skin ist ein neonbarocker Film, ein Film, der überläuft, innerhalb jeder Szene und vor lauter Szenen. Das nervt und ist meistens ziemlich toll.

Till Kadritzke

Retrospektive:

Nie wieder schlafen von Pia Frankenberg

Pia Frankenbergs Brennende Betten (1988) hab ich damals unbedingt sehen wollen. Der originelle englische Pub-Rock-Sänger Ian Dury, den meine Freunde und ich im „Rockpalast“ cool fanden, spielte mit. Aber in meiner Nähe lief er nirgendwo im Kino. Erst eine ganze Ecke später konnte ich ihn im Fernsehen sehen: super. Direkt, charmant, rau. Vom Punk beeinflusster Underground. Ende der Neunzigerjahre dann empfahl mir jemand Frankenbergs Roman Die Kellner und ich (1996). Er geht, mit hemdsärmeligem Irmgard-Keun-Witz, über ihre Jugend als Kind wohlhabender, glamouröser Eltern in einer Villa am Rhein – lustig, traurig, toll. Er wurde viel gelobt, das weiß ich noch, er hatte seine Zeit der Anerkennung, aber danach hörte ich irgendwie nichts mehr von Pia Frankenberg. Ich bin froh, Nie wieder schlafen (1992) im Programm der Berlinale-Retrospektive zu sehen. Ich kenne ihn noch nicht, aber ich hänge ihm hiermit alle verfügbaren Vorschusslorbeeren um.

Silvia Szymanski

Das vollständige Programm gibt es hier

Anm.d.Red.: Unsere Empfehlung zu dem Kurzfilm Umbra mussten wir wegen der Embargo-Regelung wieder entfernen.

Kommentare zu „Berlinale 2019: Empfehlungen“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.