Berlinale 2010 - Empfehlungen

Ein paar Orientierungspunkte im Dickicht der Filmvorführungen: unsere Filmtipps zur 60. Berlinale vorab. Mit Empfehlungen für die Sektionen Perspektive Deutsches Kino und Generation 14plus sowie einem großen Schwerpunkt auf dem Forum, das sein 40. Jubiläum feiert.

Perspektive Deutsches Kino

Caroline Schmitzs Portraits deutscher Alkoholiker bricht mit dem Bild der Alkis als Randgruppe. Anstatt Alkoholismus als Phänomen außerhalb der Gesellschaft zu positionieren dringt es hier tief in die nationale Substanz. Aus dem Off hören wir die Lebensberichte Abhängiger, allesamt aus gut situierten Verhältnissen. Sie sprechen über die Heimlichkeit, das Verstecken, die Scham. Dazu zeigt uns Schmitz ruhige Einstellungen von Privathäusern, Vorstadtsiedlungen, Büroetagen, Autobahnen, Badeseen, Bahnhöfen. So streng der Film gestaltet ist, so vage bleiben seine Anweisungen an den Zuschauer. Während wir intimen Bekenntnissen lauschen, bleiben uns die Bilder eigenartig fern. Die Distanz zwischen Bild und Wort eröffnet einen Raum der Unsicherheit, ein unfassbares Dazwischen. Dorthin torkelt unsere Filmerfahrung: Die Nüchternheit der Aufnahmen wird zur haltlosen Oberfläche, die Wirklichkeit, die wir sehen, wird entkernte Repräsentation. Was hier unterwandert und neu beschrieben wird, ist weniger unser Blick auf die Sucht, als viel eher unser Bild der deutschen Gesellschaft.

Generation 14plus

Animes sind hierzulande berüchtigt für ihren Hang zum visuellen Overkill, und Mamuro Hosadas Summer Wars geht dabei weiter als vieles zuvor. Er rast in alle Richtungen zugleich. Eine haarsträubende Zusammenführung klassisch gezeichneter und digital animierter Sequenzen bildet die heterogene visuelle Fläche, auf der Hosada sein Sommermärchen vom Einbruch der virtuellen Moderne in die traditionsreiche Provinz Japans entwickelt. So konsequent und gleichzeitig leichtherzig wurde dieser lange schwelende Konflikt selten inszeniert. Ohne die Opfer und Unwägbarkeiten eines solchen Aufeinanderpralls außer Acht zu lassen, erdenkt sich Summer Wars über gute zwei Stunden eine wunderbar hoffnungsvolle Synthese des Alten und des Neuen, die den Möglichkeiten der Internetgesellschaft ein Fundament aus unerschütterlichen Wertvorstellungen zugrunde legt. Am Ende ist klar: hinter den Bits und Bytes gibt es immer echte Menschen und auch das virtuelle Leben ist wirklich.

Ein weiteres Mal widmet sich Jared Hess (Napoleon Dynamite, 2004) auf unterhaltsame Weise der Jugend als einer Abfolge von Zurückweisungen und Demütigungen. Den Hintergrund in Gentlemen Broncos bildet die Subkultur der Fantasy-Literatur. Zugegeben, die Welt der Nerds wurde von der amerikanischen Komödie schon zu Genüge abgegrast und auch Gentlemen Broncos führt alles von der Norm abweichende für ein paar Lacher vor, während sein Sympathieträger ein konservativer Langweiler ist.

Es sind schließlich die Liebe für das Sujet und die sorgfältig inszenierten Details, die den Film dennoch zu einem vergnüglichen Erlebnis machen. Da wäre etwa der aus nostalgischen Buchcovern gestaltete Vorspann, die absurden Trailer eines exzentrischen No-Budget-Nachwuchsregisseurs oder eine Ausstattung, die sämtliche Geschmacksverirrungen der 80er Jahre vereint. Nicht zuletzt ist Jermaine Clement als abgehalfterter Bestsellerautor Dr. Ronald Chevalier und sein System zur Namensgebung fantastischer Figuren einer der Gründe, warum Gentlemen Broncos insbesondere im an Komödien armen Berlinale-Programm eine willkommene Abwechslung bietet.

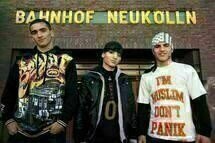

Die Bezeichnung Dokumentarfilm wird Neukölln Unlimited kaum gerecht. Denn er verwebt dramaturgisch geschickt montierte Szenen aus dem Alltagsleben seiner Protagonisten mit Animationen, die ihre Erinnerungen rekonstruieren, und aufwändig inszenierte Bühnenauftritte. Er ist das subjektive Zeugnis einer aus dem Libanon stammenden Familie, die seit 16 Jahren in Deutschland „geduldet“ wird und zwischenzeitlich einmal abgeschoben wurde. Die Geschwister Hassan und Lial haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Familie durchzubringen, sei es als Tänzer, Sängerin oder Managerin von Boxkämpfen. Neukölln Unlimited reitet dabei ein wenig auf der Welle von Vorjahreserfolgen wie Prinzessinnenbad (2007) und Love, Peace & Beatbox (2008), die jeder auf seine Art die Vielfalt und Vitalität von Berlin zelebrieren. Der Ton ist aufgrund des politisch brisanten Sujets mitunter ernster – doch vor allem setzen die Regisseure Agostino Imondi und Dietmar Ratsch auf Geschmeidigkeit und Humor. Die Titelsequenz inszeniert in einem 360-Grad-Schwenk eine graue Neuköllner Straße als Times Square.

Forum

Angela Schanelec ist im deutschen Film eine feste Figur – wahrgenommen wird sie allerdings ausschließlich in Fachkreisen. Das liegt womöglich am unbändigen Stilwillen und der rigorosen Form von Filmen wie Mein langsames Leben (2001) oder Nachmittag (2007), die als Zugang eine ästhetische Auseinandersetzung mit dem Kino verlangen. Das ist in Orly tatsächlich anders: Schanelecs fragmentarischer Stil findet sich in einer episodischen Erzählung unterschiedlicher Paarbildungen am Flughafen Paris-Orly wieder, deren einzelne Episoden weitestgehend auch auf der Ebene der Narration aufgehen. Überraschend ist dabei die Dynamik der Montage genauso wie die der von Schanelec geschriebenen und ins Französische übersetzten Dialoge.

Thomas Arslan entkleidet in seinem jüngsten Film das Gangstergenre bis aufs Skelett. Für Im Schatten inszeniert er jedoch weniger mithilfe von Genrestrukturen, als dass er diese unmittelbar sichtbar macht: Achsen, Figurenkonstellationen und Drehbuchökonomie werden bloßgestellt als konstruktive Mechanismen der Filmfunktion. Dann führt uns Arslan aber weiter, tiefer; in einen filmischen Metaraum, dessen vordergründige Klarheit einzig schärfere Grenzen zum Dunkel zu ziehen erlaubt. In den verschachtelten Schattenmustern Berlins lässt Arslan Menschen handeln. Sprache dient nicht der Erläuterung, sondern der Organisation von Handlung. Ein Blick ist Handlung. Zwischen den genau observierten Aktionsmustern drängen sich Psychologie und Motivationen in unerklärte Zwischenräume, „Warum?“ wird ganz explizit niemals gefragt. Im Schatten ist deshalb geradezu beängstigend: Wir vermeinen, zu wissen, aber unser Wissen ist doch nur partiell, es zeichnet Umrisse des Unbekannten in die allseitig ausgedehnte Dunkelheit.

Philip Scheffner hat schon mit seinem ersten Langfilm The Halfmoon Files nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Das Folgeprojekt Der Tag des Spatzen ist ein ähnlich faszinierender Film. Diesmal geht es nicht um eine Dekonstruktion von Vergangenem, sondern um einen paradoxen Blick auf die Gegenwart. Ausgangspunkt ist die Unsichtbarkeit des Krieges in Afghanistan, an dem Deutschland zwar beteiligt ist, der hierzulande jedoch kaum Spuren hinterlässt. Scheffner nähert sich diesem Problem – oder: er nähert sich auf sehr interessante Weise dem Problem gerade nicht – indem er Spatzen filmt und dabei über mögliche Verbindungen zwischen den Vögeln und dem Krieg nachdenkt. Herausgekommen ist dabei kein Dokumentarfilm im engeren Sinne, eher ein Essay über die Bedingungen und Grenzen von Sichtbarkeit und politischem Handeln.

Ein Partisanen-Epos mit Überlänge: Ion Gavril?-Ogoranu war ein antikommunistischer Rebellenführer, der sich Anfang der 1950er Jahre nach dem Einmarsch der roten Armee in Rumänien mit Gleichgesinnten in die Berge zurück zog und einen langjährigen Guerillakrieg gegen die neuen Machthaber führte. Die Rebellenbewegung wurde in wenigen Jahren fast komplett zerschlagen, Gavril?-Ogoranu blieb jedoch bis in die 70er Jahre untergetaucht und wurde nach seinem Wiederauftauchen auf freien Fuß gesetzt. Constantin Popescu schildert in Portrait of the Fighter as a Young Man (Portretul luptatorului la tinerete) den Partisanenkampf in eindrucksvollen, fast dokumentarisch anmutenden Bildern, unter völligem Verzicht auf Melodrama, Stilisierung und dramaturgischer Taschenspielertricks. In politischer Hinsicht ist manches an dem Film, der einiges mit Soderberghs Che-Filmen (Che – Revolucion, Che – Guerilla, beide 2008) gemein hat, problematisch, schließlich ist Gavril?-Ogoranu keine unumstrittene Figur; die Nähe der Rebellen zu reaktionären, antisemitischen Kräften innerhalb Rumäniens bleibt völlig außen vor, ebenso andere relevante zeitgeschichtliche Kontexte. Stärke wie Schwäche des Films ist seine Reduktion. Beeindruckend ist er dabei allemal.

Sun-Woo schreibt Gedichte, die keiner lesen will, betrinkt sich bei jeder Gelegenheit und wird bald von Yuna, seiner Freundin ver-, beziehungsweise auf der Parkbank sitzen gelassen. Den restlichen Film verbringt er mit Versuchen, Yuna zurück zu erobern. Mal stolpert er dabei nackt und volltrunken durch eine Sauna, mal reist er mit einem Freund auf der Suche nach Yuna in die Provinz, nur um mit einer Prostituierten im Hotelzimmer zu landen. Schon der englische Titel ist toll: „I'm in Trouble“ (Original: Na-neun gon-kyeong-e cheo-haet-da!). Eine Feststellung, die dem Film kein Problem ist, sondern Gegenstand einer Beschreibung; nicht aus dem Trouble heraus, sondern immer tiefer in ihn herein. Eine Wohltat und echte Entdeckung ist dieser kleine Debütfilm, eine Low-Budget Slacker-Komödie, die eindeutig vom derzeit interessantesten koreanischen Regisseur Hong Sang-soo inspiriert ist, die aber doch ihren ganz eigenen Weg geht.

Eigentlich wird Yasujir? Shimazu, wenn man ihn überhaupt erwähnt, in der japanischen Filmgeschichtsschreibung mit dem Genre der Alltagsdramen, den sogenannten Shomin-geki, in Verbindung gebracht. Genau genommen gilt er sogar als ihr Mit-Erfinder und als einer der großen Meister dieser Form. Lange vergessen, kann man Shimazu jetzt über drei wunderschöne, frisch restaurierte Filme in einem Spezialprogramm des Forums entdecken. Sehr unterschiedliche Filme sind das, obwohl sie alle zwischen 1937 und 1938 entstanden und eindeutig von derselben, sehr großzügigen und humanistischen Sensibilität durchdrungen sind. Der vielleicht allerschönste der drei, So Goes My Love (Ai yori ai e), ist eine Art verhindertes Melodram, The Lights of Asakusa (Asakusa no tomoshibi) ist wilder, ein Backstage-Drama, das mehrere dynamische Handlungsstränge ineinander verschränkt, The Trio's Engagement (Konyaku sanbagarasu) schließlich ist eine sehr schnelle, einfallsreiche romantische Komödie. Das Programm entdeckt nicht nur einen Auteur ersten Ranges, sondern es erlaubt auch einen Blick auf eine frühe, sich ihrer Sache noch nicht ganz sichere japanische Moderne.

In Douglas Sirks Was der Himmel erlaubt (All That Heaven Allows, 1955) erschüttert der Alters- und Klassenunterschied zweier Liebender die Moralvorstellungen bigotter Vorstadtbewohner. Auch in The Man Beyond The Bridge (Paltadacho Munis) widersetzt sich ein Paar den herrschenden Konventionen und erregt damit den Zorn der religiösen Dorfgemeinschaft. Als der verwitwete Vinayak sich in eine psychisch kranke Bettlerin verliebt, bricht er ein Tabu in der indischen Gesellschaft. Dort werden psychische Störungen als Strafe Gottes gesehen und jene, die an ihnen leiden, aus dem sozialen Leben ausgeschlossen.

Weit entfernt von verkitschtem World Cinema, handelt es sich bei The Man Beyond The Bridge um ein klassisches, schnörkellos erzähltes Melodram. Wie bei Sirk, aber auch Erneuerern des Melodrams wie Fassbinder oder Lino Brocka ist Laxmikant Shetgaonkars Interpretation des Genres explizit sozialkritisch und von einer tiefen Sympathie gegenüber gesellschaftlichen Außenseitern geprägt. Die Sicht des Films ist dabei ebenso humanistisch wie ernüchternd. So kommt es weder zu einer Heilung der Frau, noch zu einer naiven Versöhnung mit den Bewohnern des Dorfes. Stattdessen müssen die Liebenden ihr Anderssein exemplarisch vorleben und bezahlen dafür einen hohen Preis.

Lange bevor Rob Epstein mit Dokumentationen wie The Times of Harvey Milk (1984) und The Celluid Closet (1995) bekannt wurde, war er Mitglied des schwullesbischen Filmkollektivs Mariposa. 1977 brachte die Gruppe mit Word is Out die erste Dokumentation über homosexuelles Leben in den U.S.A. heraus. Ganz ohne Archivmaterial beschränkt sich der Film auf die Lebenszeugnisse von 28 Schwulen und Lesben, die unter anderem von ihrer Kindheit und Jugend, ihrem Coming Out, dem Bruch mit der Familie oder ihrem Kampf gegen erdrückende Rollenbilder, sowohl heterosexueller als auch homosexueller Natur, erzählen. Allein die Entstehungszeit macht den Film zu einem wichtigen Zeitdokument: Während acht Jahre nach dem Aufstand in der Christopher Street ein neues Selbstbewusstsein in der Szene herrscht, berichten noch zahlreiche Gesprächspartner von Umerziehungscamps und Therapien durch Elektroschocks.

Aus den verschiedenen Aussagen bildet sich ein Mosaik schwullesbischer Biografien. Dabei lassen sich durchaus Parallelen ausmachen, betont wird aber immer das Individuelle jeder Person. Die rohe, nicht in erster Linie auf leichte Konsumierbarkeit angelegte Form des Films hat mit den späteren, häufig mit Pathos überfrachteten Dokumentationen Epsteins nur wenig gemein. Dafür kommt das Kämpferische hier weitaus subtiler zur Geltung und zwar durch die Porträtierten selbst, die sich trotz zahlreicher Tiefschläge nicht unterkriegen lassen und sämtlichen Widerständen selbstbewusst und optimistisch gegenüber treten.

Weiterführende Links:

Kommentare zu „Berlinale 2010 - Empfehlungen“

Es gibt bisher noch keine Kommentare.