As if your head were about to explode – Kurzkritiken vom DOK Leipzig 2020

Ein menschenleeres Westberlin als Zwischenort, ein Brief von Ulrike Meinhof aus der Isolationshaft: Über zwei Arbeiten der belgischen Regisseurin Annik Leroy sowie weitere Filme vom DOK Leipzig. Festivalnotizen von der Uni Hildesheim.

Berlin – From Dawn to Dusk (Belgien/BRD 1981; Regie: Annik Leroy, 67′)

U- und S-Bahnen kreuzen die Stadt wie Nervenstränge. Überall bröckelt es, liegt etwas brach. Die Wintersonne bricht sich durch Bombenlücken. Am Rand des Tiergartens stehen verlassene Botschaftsgebäude wie Schlafende, die Fenster sind zugemauert. Die belgische Regisseurin Annik Leroy streift in ihrem Film Berlin – From Dawn to Dusk Ende der 1970er Jahre durch ein fast menschenleeres Westberlin. Sie inszeniert einen Limbo oder Zwischenort: eine Stadt, die auf etwas wartet, aber nicht weiß, worauf.

Leroy trifft Menschen, die für die Zuschauer*innen nicht zu sehen, sondern nur zu hören sind. Einen jüdischen Buchhändler, der nach dem Krieg zurückgekehrt ist. Zwei ältere Damen, die damals von nichts gewusst haben wollen. Sie streift an der Mauer in Kreuzberg entlang, filmt Geisterbahnhöfe aus U-Bahnfenstern. Die körnigen Schwarzweißbilder wechseln zwischen Statik und Rastlosigkeit. Die Kamera schlafwandelt durch Hinterhöfe und Bahnhofshallen. Wir folgen einer Frau im schwarzen Mantel und verlieren sie wieder. Die Zeit scheint stehen geblieben oder nicht existent. Vielleicht zieht es die Regisseurin deshalb immer wieder nach Westberlin, wie sie aus dem Off erzählt: Es ist ein Ort, der von Geschichte so sehr in Beschlag genommen ist, dass man sich selbst verlieren kann.

Roberta Huldisch

Cell 719 (Belgien 2015; Regie: Annik Leroy, 15′)

Ich sehe nichts. Stimmen und Schritte im Hintergrund. Ein schwarzes Bild. Ein wenig Licht flackert auf, zu sehen ist ein dunkler, unebener Boden. Ein Schatten zieht vorbei, es folgt ein Schnitt, und das Bild wird wieder schwarz. Eine Texteinblendung erscheint: Feeling as if your head were about to explode. Die begleitenden Geräusche – das Klicken eines Lichtschalters, das Auf- und Zuschließen einer Tür, ein Streichholz – wecken Erwartungen. Erfüllt werden diese jedoch nicht. Man wird zurückgelassen in der Dunkelheit des Films, die lediglich durch den weißen Text und das kurze Aufflackern weniger Bilder von vorbeiziehenden Schatten und hell erleuchteten Schiffen unterbrochen wird. Zurückgelassen, vergessen.

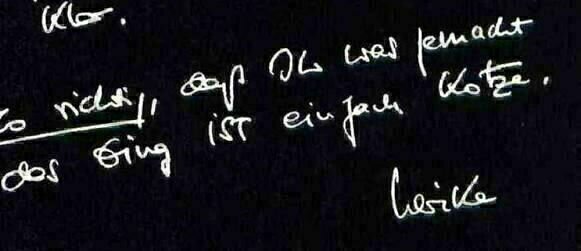

Ulrike Meinhof wurde 1972 festgenommen und verbrachte den Rest ihres Lebens im Gefängnis. Der Film Cell 719 bezieht sich auf einen Brief der Journalistin aus der Isolationshaft. Im essayistischen Stil, losgelöst von klassischen Strukturen des Dokumentarfilms, erzeugt er in einem Zusammenspiel aus Text, Ton und extrem reduzierten Bildern ein Vakuum, eine Desorientierung, die nur schwer auszuhalten sind.

Laura Wiesinger

Girls/Museum (D 2020; Regie: Shelly Silver, 74′)

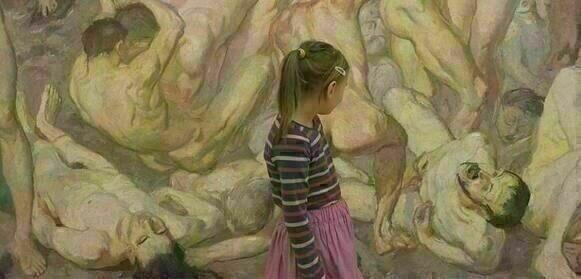

Junge Mädchen stehen vor alten Gemälden, die vorrangig Frauen abbilden, gemalt und inszeniert von alten weißen Männern und rezipiert durch andere alte weiße Männer, die das eine oder andere interessante Bild mit ihrem Smartphone festhalten. Das Konzept von Girls/Museum ist nach wenigen Minuten deutlich und wird konsequent fortgeführt. Die Perspektive und Lesart der jungen Protagonist*innen soll einen Kontrast zu denen der üblichen Besucher*innen des Museums bilden, sie werden zu Sprachrohren für eine Kritik an der Gestaltung der Kunstausstellung.

Die Kritik gelingt und wird teils sehr direkt in den Antworten der Interviewten artikuliert. Sie stößt allerdings dort an ihre Grenzen, wo Fragen der Repräsentation für die Gestaltung des Films selbst relevant werden müssten. Welche der Protagonist*innen darf wie lange und worüber sprechen? Die unterschiedliche Behandlung der Interviewten in Shelly Silvers Girls/Museum bleibt weitgehend unkommentiert, was die Institutionskritik des Films am Ende weniger differenziert erscheinen lässt, als sie inszeniert wird.

Jette Clasen

Ein alter weißer Mann fotografiert mit seinem Smartphone die Büste einer schwarzen, halb entblößten nackten Frau. Junge Besucherinnen werden einstweilen im Museum der bildenden Künste in Leipzig vor den Werken der fast ausschließlich männlichen Künstler interviewt. Scheinbar ungefiltert, beindruckend feinfühlig, humorvoll und bisweilen sehr pointiert stellen ihre Kommentare Bezüge zu den eigenen Lebensrealitäten her.

Dabei wird die Kontinuität von Sexismus in der Kunst deutlich. Eben dieses Themas nimmt sich der Film an. Die Filmemacher*in nutzt dabei gelegentlich die Freiheit, ins Geschehen einzugreifen, reflektiert diese Machtposition jedoch nicht. Als die jungen Protagonist*innen sich gegen Ende anders äußern als erwartet, wirkt es fast so, als setze Silver die Montage ein, um gegen sie zu argumentieren.

Dieser Film möchte gemocht werden, aber wähnt sich etwas zu sicher auf der Seite des Guten. Der ihm zugrunde liegende Feminismus ist so weiß wie der Großteil seiner Protagonist*innen. Die wenigen nicht-weißen Mädchen treten erst deutlich später und seltener ins Bild, oder sie sind nur, als Stimme mit Akzent, aus dem Off zu hören.

Alina Czymoch

Vicenta (Argentinien 2020; Regie: Darío Doria, 69′)

Sitzen. Sitzen im Schlafzimmer, vor dem Fernseher, im Bus. Sitzen im Krankenhaus, in verschiedenen Behörden, dann wieder im Bus und wieder zu Hause vor dem Fernseher. Vicenta sitzt einen Konflikt aus. Eine gefühlte Ewigkeit lang, in der nichts und zugleich zu viel passiert. Ihre 19-jährige Tochter Laura, die sowohl körperlich als auch geistig beeinträchtigt ist, wird schwanger. Eine Vergewaltigung durch ihren Onkel. Nach geltendem Recht darf sie eine Abtreibung vornehmen lassen. Aber damit beginnt erst die Geschichte dieses Films, die sich lange und quälend hinziehen wird.

Der Animationsfilm Vicenta erzählt mithilfe unbeweglicher Knetfiguren von dem scheinbar unüberwindbaren Kampf einer Mutter gegen den Machtapparat einer konservativen Regierung. Zunächst ist es ein Kampf für die Rechte ihrer Tochter, dann, wie sie am Schluss sagt, „para todas las mujeres de Argentina“; für alle Frauen in Argentinien. Die graue Trostlosigkeit in den Gesichtern der Figuren, die nur hier und da durch das Flackern eines Fernsehers erhellt werden, entwickelt sich im Verlauf des Films zur Dokumentation einer Selbstermächtigung, in der es der Titelfigur gelingt, politische Strukturen zu durchbrechen.

Laura Wiesinger

Erwin (Deutschland 2020; Regie: Jan Soldat, 16′)

Der 16-minütige Kurzfilm von Jan Soldat heißt Erwin, wie der Protagonist. Der scheint sich aber weniger über seinen Namen zu definieren als über die Tatsache, dass er „die geile Sau“ ist. Zumindest ist das Erwins Antwort auf die Aufforderung, sich vorzustellen. Seine Welt scheint klein zu sein. So klein wie sein Wohnwagen. Sie besteht neben gescheiterten Beziehungen und Zukunftssorgen in erster Linie aus Sex. Doch wahrscheinlich hat Erwin dies genauso bewusst entschieden wie den Umzug in einen Wohnwagen, der vor seinem Haus parkt. Hier hat er alles, was er braucht. Eine Webcam ist auf das Bett gerichtet, eine zweite auf eine Bank, auf der Erwin mit Klemmen an den Nippeln sitzt. Der Mann Ende 50 spricht offen über sein Leben, sogar von den sexuellen Fantasien über seinen Vater.

Erwin als herzliche, vielschichtige Person hat mich zunächst mehr beeindruckt als die Machart des Filmes selbst: Abgesehen von vereinzelten Einstellungen zu Beginn und zum Ende ist die Titelfigur durchgehend in derselben Halbtotalen zu sehen. Anstelle von Schnitten gibt es Schwarzblenden. Aber womöglich ist genau das die Stärke dieses Kurzfilmes: Nicht spannende Bilder, eine interessante Schnittgestaltung oder kunstvolle Soundcollagen stehen im Vordergrund, sondern Erwin, der Auskunft über sich gibt.

Philomena Petzenhammer

I’m Here (Polen 2020; Regie: Julia Gorlik, 15′)

Der Animationsfilm I’m Here zeigt das Leben einer bettlägerigen alten Frau, die nicht mehr imstande ist, sich zu artikulieren. Selbst kleinste Bewegungen scheinen unmöglich. Auch Kommunikation findet kaum mehr statt. Die einzigen Interaktionen: die Fürsorge des Ehemannes und der Tochter. Die Arztbesuche, der Pfarrer, der für die alte Frau betet. Ihre Persönlichkeit verblasst hinter ihrem faltigen Gesicht. Tage und Nächte verschwimmen ineinander. Schmerzattacken kommen und gehen. Im Zentrum des Films: das Altern und das Sterben. Die Regisseurin Julia Orlik konfrontiert die Zuschauer*innen mit einer einzigen Einstellung, dem radikalen Blick auf die im Sterben liegende Mutter. Im Hintergrund ein Wohnzimmer und immer wieder die gesichtslosen Stimmen und Körper der Angehörigen, des Pfarrers, des Arztes. Wegsehen wird unmöglich. Das macht diesen Film zu einer sehr berührenden Erfahrung.

Laura Wiesinger

80.000 Schnitzel (Deutschland 2020; Regie: Hannah Schweier, 102′)

Ein rhythmischer, dumpfer Ton: Fleischklopfer auf Fleisch. Die Großmutter steht in der Küche des Gasthauses und Hofes „Zum Zollhaus“ und bereitet ihre legendären Schnitzel zu. Manchmal kommen ein paar Stammgäste, sonst bleiben die mit Spitzengardinen verhängten Zimmer leer. Es sind starke, berührende Bilder, die Hannah Schweier in ihrem Film 80.000 Schnitzel auf dem Hof ihrer Großmutter einfängt. Berührend, da man neben den idyllischen auch die anderen Seiten des Landlebens kennenlernt: das Kreisen um die Arbeit und die innere wie die äußere Stille. Auf der einen Seite die Herzlichkeit, die Gastfreundschaft und der Wille zu geben. Auf der anderen Seite das Marode. Und der Tod.

Die Schwester hat den Hof übernommen, sie hilft der Großmutter. Neben Aufnahmen, die an Stillleben erinnern, werden vor allem Handlungen und Arbeitsschritte besonders konzentriert eingefangen. Die Oma erklimmt die Treppe. Die Schwester lenkt den John-Deere-Traktor. Eine schweigsame Autofahrt. Und auch, wenn sich nach fünfzig Minuten das Konzept und die Bilder des Films etwas erschöpfen, nimmt das Geschehen doch immer wieder an Fahrt auf, sodass man diese Familienchronik mit ihren Figuren bis zum Schluss mitverfolgen will.

Charlotte Schönnagel

Diese Texte entstanden im Rahmen des Seminars „Fragen an den aktuellen Dokumentarfilm“ der Stiftung Universität Hildesheim.

Kommentare zu „As if your head were about to explode – Kurzkritiken vom DOK Leipzig 2020“

Felice Vallotton

Das Sternchen bei Filmemacher*in im Singular wird eigentlich nur genutzt, wenn die bezeichnete Person nicht eindeutig maskulin oder feminin zuzuordnen ist oder sich selbst diesen beiden, dichotomischen Kategorien entziehen möchte. Bei der 1957 geborenen Künstlerin Shelly Silver ist allerdings beides nicht gegeben; daher ist die Entscheidung der Autor*in, hier die Sternchenschreibweise zu nutzen, fehl am Platz – übereifriger journalistischer Aktionismus, wenn nicht gar übergriffig.