Architektur der Unsicherheit: Kurzfilmtage Oberhausen 2020

Tektonische Kräfte des Menschen, Jackson Pollock auf Acid und zurückgezogen lebende Käfer, die sich auf meinem Fernseher brutal ermorden: Über das Bauen eigensinniger Brücken in der Online-Ausgabe der Kurzfilmtage.

„Das 20. Jahrhundert hat das Kino hervorgebracht, das 21. droht nichts davon übrig zu lassen.“, das hatte Lars Henrik Gass, der Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, letzten Sommer in seinem Buch Filmgeschichte als Kinogeschichte geschrieben. Obwohl ich beim Lesen dieser harschen Worten schon damals innerlich genickt habe: So rasant hatte ich es mir dann doch nicht vorgestellt. Einer der vielen Ironien unserer Zeit: Ein Jahr später ist ausgerechnet Gass einer der ersten Verantwortlichen eines international renommierten Festivals, der seine diesjährige Ausgabe nicht absagt, sondern von ihrem Standort löst und direkt ins Internet (ein-)lädt. Das gemeinsame Filmerlebnis, die intensiven Diskussionen mit anderen, die einmalige Atmosphäre des Ortes – überall kann man gerade lesen, wieso Filmfestivals besonders von der physischen Zusammenkunft leben. Der Verlust ist groß. Bei einem Festival, das sich dezidiert dem Kurzfilm widmet, rückt jedoch auch ein anderer Aspekt in den Blick: Um das Kino zu füllen, müssen hier schließlich größere Programmpakete aus mehreren Filmen geschnürt werden. Das hört sich erstmal nach einer Last an, auf die man gut verzichten kann.

Selbst-Kuration im Home Office

Eine solche Programmierung ist aber nicht nur eine pragmatische Lösung für ein logistisches Problem, sondern leistet vor allem eine kuratorische Vermittlungsarbeit – die dann erfolgreich ist, wenn sich die einzelnen Ästhetiken in den festgelegten Reihenfolgen gegenseitig stärken und die verschiedenen Ansätze sich durch eine geteilte Sichtung in ein neues Licht rücken. Schön ist, dass diese Leistung auch in der 66. Ausgabe der Kurzfilmtage erhalten bleibt und die Filme weiterhin zu Filmprogrammen zusammengefasst wurden. Gleichzeitig erscheint mir gerade diese Art der Kuration das Kino zu brauchen: Generell bin ich ziemlich anfällig für Ablenkungen und im Home Office nicht gezwungen, mir ein Programm vollständig oder in der festgelegten Reihenfolge anzuschauen. Ich kann das Programm mittendrin einfach stoppen, wenn es mir nicht gefällt, kann in andere Sektionen wechseln oder im Vorhinein einzelne Filme aussuchen. Bei den diesjährigen Kurzfilmtagen bin ich trotz aller Bemühungen des Festivals im Endeffekt mein eigener Kurator. Automatisch baue ich meine eigenen Brücken. Das Folgende ist der Versuch, diese Verbindungen nachzuzeichnen.

Conditio Corona

Was sofort auffällt: Beim Sichten der Filme in diesem erzwungenen Festivalformat ist es schwer, den Virus und seine aktuellen Auswirkungen nicht mitzudenken. Mad Mieter, der im deutschen Wettbewerb läuft, scheint die Conditio Corona sogar ganz unverhohlen zu antizipieren, so gut funktioniert er als zitierfreudige Horror-Reflexion des gegenwärtigen Alltags: Zu hören ist ein lynchiges Grundrauschen, zu sehen eine üppig eingerichtete und doch bedrückend winzig wirkende Wohnung, wie aus Polanskis Mieter-Trilogie. Bewohnt wird dieser Miniaturbau von zwei Gottesanbeterinnen, und wer Ekel (1965) und die typischen Eigenschaften dieser Käfer kennt, ahnt, dass die Situation sich zu einem brutalen Akt häuslicher Gewalt zuspitzen wird. Ohnehin haben M+M einen Film voller Assoziationen gedreht: Wie die Käfer da an den Wänden krabbeln oder auf dem Boden hocken, könnten sie entweder aus den Exorzisten-Filmen oder Kafkas Die Verwandlung stammen. Letzteres bringt jedenfalls den passenden Rahmen mit, durch den wir im Home Office alle wie hilflose, langsam wahnsinnig werdende Gregor Samsas aussehen, die einer unsichtbaren Macht ausgeliefert sind.

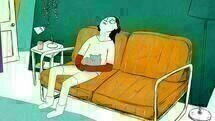

Wo Mad Mieter sich ziemlich passgenau in der Gegenwart platzieren lässt, ist bei Katharina Hubers Animationsfilm Der natürliche Tod der Maus, der in einem anderen Programm der gleichen Sektion läuft, ein bisschen mehr Abstraktion im Spiel. Und wo M+Ms Film voll in den fiktionalen Abgrund des Horrors steuert, bringt Huber das Ganze auf eine höhere Ebene, indem sie uns in Widersprüche des Alltags und quirky Gedankengänge verwickelt, die so mancher von uns auch mal gehabt haben dürfte. Wie die junge Frau im Film müssten wir eigentlich immerzu mit Schockstarre im Gesicht am Küchentisch sitzen, in eine existenzielle Krise geraten, weil wir uns eine weit gereiste Banane in den Mund stecken wollen, aber im Ohr noch die aufklärerischen Reportagen über Pestizide und schlechte Arbeitsbedingungen herumspuken. Anders ausgedrückt: Auch vor Corona hatten unsere scheinbar banalen Handlungen weitreichende Konsequenzen und eine Hoffnung wäre, dass uns diese Zeit das mehr bewusst macht.

Politische Pausen

Viele solcher politischen Überlegungen gibt es im diesjährigen Programm. In meiner Auswahl ergibt sich sogar ein kleiner Länderfokus: Die Türkei ist häufig vertreten (Berzah, Letters from Silivri), und natürlich war davon auszugehen, dass der langatmige Brexit-Prozess einige Kreativität freigesetzt hat (Beasts of No Nation, A Thin Place). Viel zum Denken geben diese Werke, und immer wieder werde ich an Su Zhongs verstörend schönen Animationsfilm Phoenix erinnert, den ich gleich am ersten Tag gesehen habe und dessen Bilder wohl nicht ohne Grund auch den offiziellen Trailer der Kurzfilmtage abschließen: Was ist denn die diesjährige Ausgabe des Festivals, wenn nicht eine zwar digital gestaltete, aber immer noch lebendig-pochende Landschaft auf der einem ratternde Gehirne begegnen, die durch pumpende Venen verschaltet sind?

Alle zehn bis fünfzehn Minuten in eine neue Verquickung von konkreter Politik und einer diffuseren Form einzusteigen, tut der allgemeinen Filmerfahrung allerdings nicht immer gut. Deswegen programmiere ich zwischendurch immer wieder Werke, von denen ich mir eine Gegenerfahrung verspreche: Labor of Love von Sylvia Schedelbauer ist da ein guter Übergang, kündigt eine Auseinandersetzung mit nichts geringerem als der Liebe an, aber funktioniert für mich vor allem als psychedelischer Trip, der nicht nur symbolisch den Kopf frei pustet, zersetzen doch seine flirrend-bunten Bewegungen nicht nur das Bild eines Gehirns, sondern für kurze Zeit auch meine Gedanken. Dresden Codex vom Colectivo los ingrávidos tut dies noch radikaler: Seine in fluoreszierenden Farben vor sich hin wabernden Bilder lassen nicht mal mehr geometrische Formen übrig, die eine Orientierung geben könnten, sondern wählen den radikalen Weg in die Abstraktion – als hätte Jackson Pollock sich einen LSD-Trip vorgestellt.

(Un-)Natürliche Erhabenheit

Im NRW-Wettbewerb filmt Paul Reinholz in there may be uncertainty allerlei Schutzbunker, Prepper-Behausungen, luxuriös eingerichtete Hangars, Simulationszentralen für Katastrophen, kurz: eine Architektur der menschlichen (Un-)Sicherheit. Kaum Fenster gibt es, nur fades Leuchtstoffröhrenlicht, weiße Betonwände, Reihen von Betten und Waschbecken, ab und zu mal ein Bild mit lustigem Spruch zur Aufmunterung und so viele Sandsäcke wie der Bildkader Platz hat. Reinholz’ statische Zentralperspektiven lassen die meist geschlossenen Räume noch abgedichteter wirken, und wenn er mal draußen filmt, sind meistens nur die in den Boden laufenden Eingänge zu sehen. Die Natur muss hier draußen bleiben, nur als streng überwachte Agrarkultur darf sie ins Haus. Von drinnen versucht man sie mittels Klimamodellen vorherzusagen, die den Wasserpegel anzeigen, Sturmgefahren ausloten, seismographische Aktivitäten messen. Nicht zuletzt sind diese Einrichtungen der Ausdruck eines menschlichen Selbstbilds, das sich, anders als in der Diskussion um das Anthropozän, der Naturgewalt unterlegen fühlt, ganz so als hätte er selbst gar kein Gewicht in dieser Welt.

Wenn Reinholz’ Kamera durchschaut, wie der Mensch sich sieht, dann korrigiert Charles Fairbanks’ und Saúl Kaks international konkurierender Film (((((/*\))))) (gesprochen: Echoes of the Volcano) diese Selbstwahrnehmung: Seine Klammer besteht aus zwei flirrenden Videoaufnahmen eines Vulkanausbruchs in Mexiko, der in den 1980er Jahren die Umsiedlung einer am Fuße des Berges lebenden Zoque-Community zur Folge hatte. Die Erhabenheit der Natur wird hier aber nicht heraufbeschworen, damit der Mensch sich im Angesicht ihrer schieren Kraft klein fühlen kann. Viel mehr etablieren diese Bilder ein filmisches Maß, mit dem sich der Mensch in der Gegenwart problemlos vermessen lässt: Denn anschließend verweilt der Film am neuen Lebensort der Zoque, und nach so einer Einführung wirkt auch die wackelnde Ladefläche eines LKWs beim Beladen, als würden Eruptionen aus der Vergangenheit in die Gegenwart nachhallen. Noch konkreter wird das Kräftemessen, wenn wir erfahren, dass auch das jetzige Wohngebiet der Zoque-Community durch Abbauvorhaben der mexikanischen Regierung gefährdet ist. Wie kann man noch an die Erhabenheit der Natur glauben, wenn menschliches Handeln die gleichen Konsequenzen hat wie ein Vulkanausbruch? Fairbanks’ und Kaks Film jedenfalls zielt nicht auf ein plötzliches Wachrütteln, sondern bringt langsam und mit stetiger Kraft politische Fragen an die Oberfläche.

Aus dem Vorbeirauschen geweckt

Überschattet wird die Sichtung von (((((/*\))))) aber wieder von einem ambivalenten Gefühl zu den Sehbedingungen: Während andere Werke eher vorbeirauschen, ist mein sofortiges Interesse für diesen Film sofort geweckt, ein Gefühl, das im sonst so ablenkenden Home Office nur umso stärker spürbar ist. Gleichzeitig lässt mich genau das den Kinosaal viel schmerzlicher vermissen: Wie gerne hätte ich mich dort vom Kräftemessen des Films auf einer großen Leinwand und in einer konzentrierten Atmosphäre einnehmen lassen, anstatt allein im Bett liegend vor dem Fernseher. Nochmals schlage ich Gass’ Buch auf und lese: „Erst der wirtschaftliche Untergang des Kinos macht seine kulturelle Dimension sichtbar wie umgekehrt deren Bewahrung nötig.“ Wieder ein inneres Nicken: Die 66. Kurzfilmtage waren durchaus eine schöne, aber vor allem eine wichtige Erfahrung, machten sie doch schmerzhaft bewusst, wieso sie im nächsten Jahr wieder in den Kinosälen Oberhausens stattfinden müssen. Dann auch gerne wieder mit der ästhetischen Kraft einer inspirierenden Kuration, aber unbedingt mit der politischen Kraft der Filme.

Kommentare zu „Architektur der Unsicherheit: Kurzfilmtage Oberhausen 2020“

Friedrich

Das periphere Sehen und der Filmschnitt

Gestern abend saß ich vor dem Computer, Oberhausen war nicht weit, vertieft in irgendeinen Blick. Im Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr, ich drehte mich, und plötzlich kam eine Spinne in mein Zimmer gelaufen, auf mich zu, zielstrebig, oder Richtung Bett, aber eine von den großen, schnellen, mit den dicken Beinen, und dem schuldig unschuldigen Körper, der wie ein Gehirn, wie die Schaltzentrale des Grauens erscheint. Meine Situation, schlagartig außer Kontrolle. Ich sprang auf, es mußte etwas unternommen werden, und zwar sofort, bevor sie sich hinter den Möbeln in die Schatten der Nacht verkriecht, und die nächste Stunde im Eimer sein würde. Der Puls erhöht, der Kopf auf der Suche nach Ordnung, nur wenige Sekunden Zeit. Es ging um alles. Kein Gedanke an ein Glas und das Fenster. Die Möglichkeit zum vernünftigen Diskurs, oder nur ein Erinnern an das übliche Vorgehen, in die Knie gezwungen von der Direktheit der Attacke. Es hat jetzt gefälligst um mich zu gehen, und nur darum. Aus The Incredible Shrinking Man war Alien geworden. Ich bin ein fürchterliches Wesen. In zivilisatorischer Luxusverwahrlosung degeneriert zu einem selbstmitleidigen Monster.