Am Horizont des Anthropozäns: Berlinale 2021

Bilder, die gewalttätig werden, die nicht zusammenfinden, die ihren Blick erwidern lassen. Drei Filme aus drei Sektionen über das Verhältnis von Bild, Natur und Gewalt.

Iñárritu-Flashbacks – Wettbewerb

Als einer der ungarischen Soldaten dann auch noch die Geschichte von einer Bärenattacke erzählt, sind die Iñárritu-Flashbacks kaum noch aufzuhalten. Von Anfang an hat das ungarische Moor, in dem Dénes Nagys Debütfilm Natural Light seine Beobachtung einer ungarischen Truppe im Zweiten Weltkrieg entfaltet, ein bisschen an North und South Dakota in The Revenant erinnert. Auch wegen des widerständigen Wetters, wegen der matschigen Pfützen, die da zwischen den kahlen Bäumen das fahle Licht spiegeln, vor allem aber wegen des Interesses an gewaltigen Bildern, mit dem Kameramann Tamás Dobos dieser Gegend begegnet. Vordergründig soll es hier um das von Nationalsozialisten besetzte Ungarn gehen, um seine Truppen, die im Auftrag der Deutschen das dörfliche Hinterland nach sowjetischen Partisanen durchforsten. Sichtbare moralische Zweifel, vor allem im Gesicht des Protagonisten Semetka (Ferenc Szabó), und die verschiedensten Gewaltformen bringt das mit: mal als routinierter Job, mal diabolisch-genüsslich und dann als grausamer Partygag bei einer Sauferei. Was von Natural Light aber in Erinnerung bleibt, sind eher seine Schauwerte: wie sich die blaue Stunde über die Landschaft legt, und immer wieder das fahle Licht, wie es in die kaputten Häuser drängt, wie es ganz nach Rembrandt-Manier die Figuren ummantelt.

Drüben im Forum läuft mit From Where They Stood ein Film über Fotografien von KZ-Insassen, die ihre Bilder vom Holocaust als Widerstand geschossen haben. Hier im Wettbewerb haben eher die Täter Kontrolle über das Blickregime. Fotos machen die ungarischen Soldaten und lichten sich mal mit stolzer Haltung vor dem verwahrlosten Dorf ab, mal mit seinen zerlumpten Bewohnern, die demonstrativ wie unter Kontrolle gebrachte Rotzlöffel am Ohr gehalten werden. Aber auch Nagy will eben unvergessliche Bilder machen, und so sind wir hier auch mal in die unangenehme Position gebracht, verblüfft auf das brennende, orange vor der blauen Nacht leuchtende, Funken sprühende Dorf zu schauen. Dass wir in dieser Szene den Blick einzelner Soldaten teilen, weiß Nagy immerhin noch mit einem Schnitt in deren ehrfürchtige, auch mit Schuld besetzte Gesichter zu reflektieren. Einmal aber sitzt eine Dorfbewohnerin mit sonst unversehrter Physiognomie neben einem Fenster. Das einfallende Licht schneidet ihr die Gesichtshälfte weg. Plötzlich sieht sie wie entstellt aus, und die Gewaltigkeit der Bilder schlägt in Gewalt um.

Klimakatastrophe als psychischer Knacks – Panorama

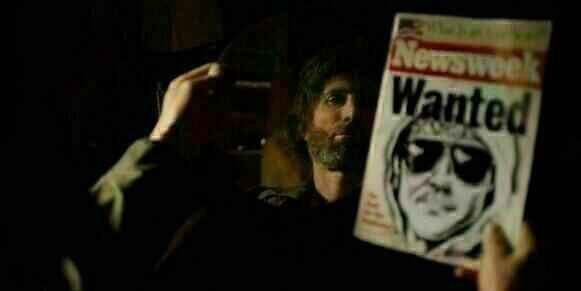

Bild und Gewalt, das findet auch in Tony Stones Theodore-Kaczynski-Biopic Ted K zueinander. Hier gibt es mit Blut tropfende Beerensträucher zu sehen, oder Baumstämme, denen die Rinde wie Haut abgerissen wird. Von Anfang an aber ist das Teil von Stones Strategie, seinem Protagonisten (Sharlto Copley) und dessen Psyche so nah wie möglich zu kommen. Die vorangestellten Schrifttafeln lassen da keinen Zweifel: Stone hat genau dort in der bergigen Landschaft Montanas gedreht, wohin sich 1971 einer der bekanntesten Terroristen der USA von seiner Akademikerkarriere als Mathematiker in ein Einsiedlerleben mit Holzhütte zurückgezogen hat. Auch das begleitende Voice-over seiner Gedanken stammt wohl vollständig aus den zahlreichen Schriften, die Kaczynski, von seinen wenigen Bekanntschaften „Ted“ genannt, in seiner Hütte codiert in Zahlen verfasst hat.

Am besten wird dieser Ted vom Film in einer Telefonzelle auf den Punkt gebracht. Immer wird die Familie angerufen und von ihm mit ordentlich Vorwürfen bebrüllt: Stets nur auf Karriere wurde er von den Eltern getrimmt, und deshalb hatte Ted auch nie die Chance auf ein richtiges Sexualleben. Immer macht aber auch das Telefon Probleme, schluckt mal zu viel Geld oder stellt keine gute Verbindung her. Die frustrierte Sexualität samt schwieriger Beziehung zu den Eltern und der Hass gegen die moderne Technik: Meist ist Ted K wie ein Pendel, das in den oft expressiv gestalteten Szenen zwischen diesen beiden Charakterzügen hin und her schwingt. Daheim wird im Bett selbst Hand angelegt oder werden Bomben gebaut, um einen der in den 1980er Jahren langsam überall auftauchenden Computer-Stores hochzujagen. Draußen wird mit der Flinte nach Flugzeugen geschossen, die kilometerhoch über Montana fliegen oder eine ideale Frau vorgestellt, die Ted so gerne zuwinkt und sein Leben teilt.

Nur manchmal kommen beide Diskurse auch außerhalb der Telefonzelle zueinander und sich dann leider eher in die Quere. Viel psychologisiert Ted K seinen Protagonisten, und das ist auch berechtigt, schließlich gibt es da einiges zu berichten. Aber die Dringlichkeit der in seinen Bildern durchaus ernst gestellten Frage nach dem Widerspruch zwischen Industriegesellschaft und Naturzerstörung lässt sich mit Tony Stones Film nur allzu leicht zum privaten Knacks verklären. Und so bleibt das Highlight dieses Films vor allem Sharlto Copleys körperbetontes Spiel samt Wuttränen, in denen beide Probleme zumindest visuell schön ineinanderfließen.

Umfassender Schuldspruch – Generation

Wenn ein ganzer Wal am Strand liegt, sein Eigengewicht ihm die Innereien zerquetscht und wir im riesigen Auge sehen, wie er langsam in den Tod hinübergleitet, dann ist in Robin Petrés From the Wild Sea die Gewalt schon immer geschehen. Auch wenn ihre Bilder nicht frei davon sind, sind es doch nie genau jene Taten, die zu diesem beeindruckend bedrückenden Ende ihres Dokumentarfilms geführt haben. Die Institutionen, an denen Petré ihre Kamera aufstellt, sind nämlich erstmal solche, die genau gegen die Gewalt arbeiten. Zwei Rettungsstationen, eine für Robben in Irland, eine für alle Art von maritimen Tieren in England, stehen im Mittelpunkt dieses Films, und in den rauen, entsättigten Bildern Petrés ist schon enthalten, dass diese Initiativen kaum noch als Hoffnungsschimmer am Horizont des Anthropozäns gefilmt worden sind. Der Mensch wird in From the Wild Sea nicht entlastet, sondern noch in seinen wohltätigsten Handlungen schuldig gesprochen. Kaum gibt es hier medizinische Untersuchungen von Tieren, die nicht brutal anmuten, bei denen sich die Tiere nicht lautstark wehren, wenn ihnen etwa ein Schlauch in den Magen geschoben wird oder ein Sack über den Kopf gestülpt.

Ab und zu werden in From the Wild Sea Plastikbecher vor die Kamera gehalten, in denen sich herausoperierte Gegenstände, aber auch Körperteile einzelner Tiere, darunter ein Auge, befinden. Meist handeln die Geschichten, die dazu erzählt werden, von der Verschmutzung der Meere, von Notoperationen, die deshalb durchgeführt werden mussten. Auch hier ist die direkte Gewalt abwesend, wer könnte schon die Klimakatastrophe in ein Bild einfangen? Und doch ist selbst bei diesen anklagenden Erzählungen der Tierretter noch eine Perspektive am Werk, die sich dem Blick der Natur nur aussetzen möchte, wenn diese schon nicht mehr wirklich sehen kann. Der Wal mit seinen grauen Augen sieht nicht mehr aus wie ein Lebewesen. Mehr wie eine an den Strand gespülte Skulptur aus Plastik.

Petrés Film ist erst einmal unscheinbar, gerade im Kontext eines Dokumentarkinos, das sich zunehmend der Klimakatastrophe widmet. Die statischen Bilder, die Auslassung eines kontextualisierenden Voice-overs hat man schon öfter erlebt, im Kino Nikolaus Geyrhalters etwa. Und die radikalsten, sich vom anthropogenen Blick befreiende Filme liefern sowieso andere, in erster Linie das Sensory Ethnography Lab der Harvard University und ihr fraglos überwältigendes Zugpferd Leviathan (2013). Umso überraschender und beachtlicher, dass Petré auch ohne das große Formexperiment einen Film auf die Beine gestellt hat, der mit viszeralen Bildern ziemlich invasiv wirken kann, der die Gewalt allgegenwärtig macht, ohne ihr Epizentrum zu suchen, der mit seiner Beobachtung des menschlichen Blicks auf die Tierwelt auch den eigenen Standpunkt reflektiert. Und die Natur mit ihrem stets wütenden Meer und den fauchenden Tieren weiß den Blick der Kamera stets zu erwidern.

Kommentare zu „Am Horizont des Anthropozäns: Berlinale 2021 “

Es gibt bisher noch keine Kommentare.